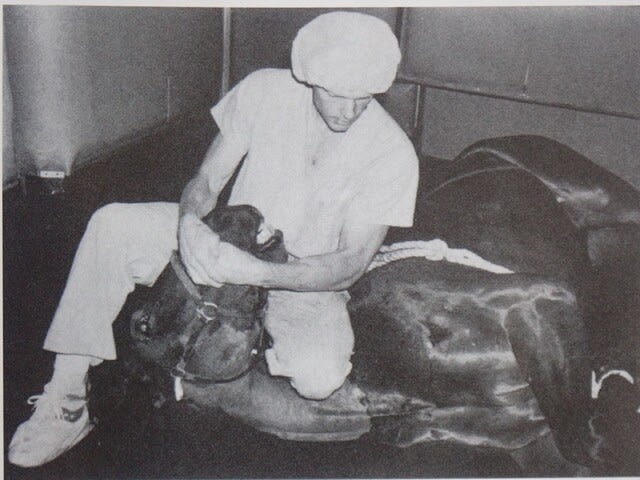

私が今の職場で勤め始めた1985年頃、馬の長時間手術はハロセンの吸入麻酔器でやっていた。

吸入薬ハロセンは呼吸抑制が強くなく、自発呼吸が続くので人工換気 ventilation なしで麻酔状態を維持できる。

モニターは何もなかった。

そのうち心電図と呼吸はモニターするようになったのだったか。

もっとも吸入麻酔頭数自体が、年に20-30頭くらいだっただろう。

ー

馬の麻酔の研究はJRAが熱心にやっていて、そのリポートから麻酔中の輸液の必要性を知って、私も実践しようとしたら、先輩獣医師に、

「必要ない」「誰が費用を負担する」

と言われた。ような時代だった。

ー

生産地研修に来られたMZN先生が、

「オレは麻酔の専門家や」と言って、人工換気による吸入麻酔のメリット・デメリットを講義してくれた。

とてもわかりやすく、いまだに私の吸入麻酔理解の基礎になっている。

ー

私が関節鏡手術を始めたのが1992年。

初年度から30頭ほど関節鏡手術したし、年々増加した。

安定した、安全な吸入麻酔が必要だと感じていた。

しかし、その頃JRAのトレセンで使われていた人工呼吸器はメカニカルなものでトラブルが多い、とも聞いていた。

USA製なので故障が起きると修理に時間がかかり、そのためにJRAでは予備の麻酔器も用意していた。

資金も置き場所もなく、業者から遠いこちらではそれでは困る。

ー

麻酔外科学会で関節鏡手術の講演をしに行ったら、人工呼吸器がついた吸入麻酔器が展示されていた。

”動物用”となっていて、「馬にも使えるか?」と訊いたら「使えます」との返事。

「本当に使えるか? 生産地では、50kgの子馬から500kgを超える成馬まで使いたい。」と言ったら、

「やってみないとわからない」と言う。

展示場へMZN先生を連れて行って、どうでしょう?と観てもらったら、

「トレセンへ持ってこい。試験してやる。」と業者に言ってくれた。

ー

1年ほど経って、

「できたぞ。子馬から競走馬まで麻酔できるようになった。」

と電話が来た。

やはりヒト用を動物用にアレンジしただけでは成馬には使えず、

換気量を大きくし、チューブなどを太くすると死腔が大きすぎて子馬にはよくないので、

子馬にも使えるように、と考えて改良してくれたとのこと。

その吸入麻酔器を導入したのが、1995年頃だったろう。

ー

吸入麻酔剤はハロセンからイソフルレンになった。

イソフルレンは、ハロセンに比べると循環抑制が少ないので、麻酔中の口粘膜の色が悪くならずピンクなのが驚きだった。

しかし、呼吸抑制が強いので、麻酔担当者が人工呼吸器で換気して管理することになる。

自発呼吸とちがって圧をかけて空気を送り込んで肺を膨らませるので、肺胞の圧が高くなり血管を押しつぶす。

血圧もモニターしなければならないし、動脈ガスもモニターしなければならない。

当初は、吸入麻酔器の上に乗っかった呼気吸気中の麻酔ガス・酸素・二酸化炭素をモニターしていた。

動脈ガスはポータブルのカートリッジ式血ガスモニター装置で測っていた。

ー

振り返れば、人工換気の吸入麻酔器を導入してから四半世紀だ。

その麻酔装置自体は今でも働いてくれている。

今では年間400症例近いだろう。

馬の外科の進歩と普及は、安全で安定した麻酔に負うところが大きい。

/////////////

冬が終わっても薪stoverの薪仕事に終わりはない。

また来冬にそなえて薪を準備しないと。

さあ、どうだ?

さあ、どうだ?