獣医学の専門教育の中で解剖学を最初に習うのだが、その中でも発生学を最初に習ったように記憶している。

獣医学の専門教育の中で解剖学を最初に習うのだが、その中でも発生学を最初に習ったように記憶している。

これがつまらなかった。(ゴメンナサイ)

卵がどうやって体になっていくかなんて、直接何の役に立つか想像もつかなかった。

本当は、体の組織の由来を知っておくことは臨床家にとっても大切なことなのだけれど、臨床に結びつけた説明など全くなかったように思う。

だいたい私は高校で生物を選択してこなかった変な獣医科学生だった。

高校生物も暗記もので、なんだかつまらなかった。

「羊膜、絨毛膜、卵黄包および尿膜の発生と成立を示す模式図」。

この11が卵黄包(12)と腸管(10)をつなげる卵黄包茎である。

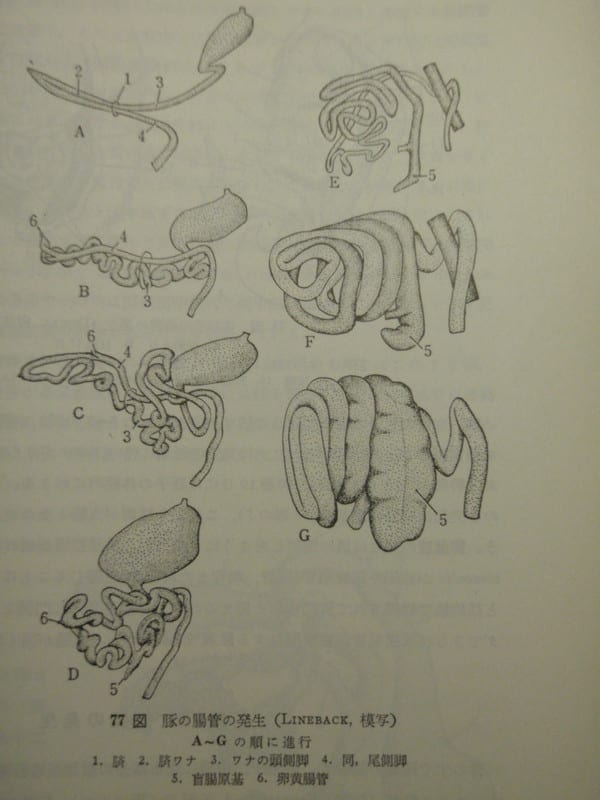

さて左図も同じ「家畜比較発生学」から、「豚の腸管発生」。

面白いことに発生の初期には原始腸管は臍から外へ出てしまっている。

しかし、卵黄包はやがてしぼむので、腸管は胚子の体内に戻り、卵黄腸管(6)だけが、卵黄包と腸管をつないでいる。

胚子の原始腸管は徐々に長く蛇行し、小腸、盲腸、結腸などに分化していく。

胚子の原始腸管は徐々に長く蛇行し、小腸、盲腸、結腸などに分化していく。

その途中で、卵黄腸管(6)は萎縮して消えるのだが、それが残ってしまうとMeckel's diverticulum メッケル憩室になるし、腸間膜だけが残ると mesodiverticular band 腸間膜憩室ヒモになるということだ。

//////

激痛。

七転八倒。

滾転。

とは、このことだな。

いったい何があったんですか!

激痛だなんて?

かわいそうに男前も台無しですね。

小腸捻転でした。ギュッと捻れる小腸捻転と、大きい腸管が膨満して引っ張られる結腸捻転と、どちらもひどく痛いことがありますが、こんなになっちゃうんですから、最大級の痛みなんでしょう。他の動物は体験しない痛みなのかもしれません。

メッケル、じゃなくてヘッケルの反復説を私は高校生物で習いました。

ヘッケルの説が正しいならば

メッケル憩室に相当する部分が必要な動物(哺乳類とは限らず)が地球上に居るということでしょう。

興味を持って調べている生物学者がいるかもしれませんね。

私の興味は単に言葉のほうの類似ですけど・・・

発生の途中過程では、魚類にそっくりで、両生類にそっくりで、鳥類にそっくりで、猿と区別が付かず、その後、人特有の姿になる。というやつですね。

腸管というのはもともと何か?と考えると面白いかもしれません。というか、生き物って「管」なんですよね。入り口と出口を結べば管になる。そこを栄養が通るなら消化管であり、卵が通るなら生殖管で、栄養が獲れて、生殖できれば生物なんですよね。う~ん、哲学的;笑。

はとぽっけはお勉強すること自体が楽しいですが、獣医さんは鳴き声や匂いや感染の危険の中で言葉の通じない生き物の命と対峙し治療するわけで、尊敬します。

遺伝情報の解明解読が進むなかで、発生のお勉強は重要性も再認識しました。

おんまさんのAEDは毛深いとか、そういった物理的問題より、データの収集、解析といったソフト面で難しさを感じました。

血圧、脈拍の変動幅、立ち上がりの速さに耐える血管や、心臓、脳はある意味において人間にとってうらやましいような。。。

ウォッカが海外でおかぁさんになったそうですね。

滾転は「たぎる・ころがる」なんですよね。私も古い教科書にあるこの字が読めませんでした。「哀転」とカルテに書いていたこともあります。それはそれで、意味がとれるような気もします。

馬の心房細動を心内カテーテルを入れて電気刺激で除細動する研究は行われているようです。どうして体表パドルでは駄目なのかは知りません。