COLKIDが日々の出来事を気軽に書き込む小さな日記です。

COLKID プチ日記

見てきた

近所のシネコンで「バンテージポイント」を見てきた。

なかなか見事な出来だった。

単純なストーリーをよくここまで「見せた」と思う。

引き締まっていて無駄がまったく無いのも良かった。

地味だが見たい作品が、今けっこう公開されている。

近いうちにまた見に行きたいと思った。

夜の回は安いし・・・(笑)

そういえば先日「エディット・ピアフ/愛の讃歌」のマリオン・コティヤールがアカデミー主演女優賞を受賞した。

僕は見ていないが、映画を見た母親によると、素晴らしい出来だったらしい。

小規模の公開だったが、もう一度みたいから、これを機に再度上映してくれないかと言っているが、そうはいかなのだろうね(笑)

D3 + AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

ジェシー・ジェームズの暗殺

昨晩見た映画。素晴らしい作品で今も余韻が残っている。

今日は他の映画を見に行く予定であったが、余韻を消してしまうのが惜しくて中止した。

ジェシー・ジェームズはオールド・ウエストを代表する無法者である。

北部に対し深い憎悪を持つ民衆が、その象徴ともいえる列車に対し強盗を仕掛けるジェームズ兄弟一派の行動に共感を抱き、義賊として祭り上げられ英雄となった。

彼が部屋の壁の絵を直そうと後ろを向いた時、裏切った部下に背後から撃たれて死んだことは、西部劇を知る者なら常識であるし、この映画でもその瞬間へと続く緊張感が大きなポイントとなる。

それはOKコラルの決闘や、ナンバー10酒場でヒコックが撃たれた日のように、極めて重要な歴史的瞬間なのだ。

その知識がないと、この映画が与えてくれるため息が出るような高揚感は、多少薄れるかもしれない。

しかし現代のハリウッドを代表する役者や作家たちの多くが、恐らく西部劇で育ちそこに回帰する志向を持つとことを考えると、西部劇を知らずして彼らの心理を理解することは難しいのではないかと思える。

ジェシー・ジェームズを扱った映画の代表格というと、僕の世代にはウォルター・ヒル監督の「ロング・ライダーズ」だろう。

これは今でも時折見たくなる異色作である。

しかし過去のすべての作品は、いわゆる「西部劇」の枠から出ることの出来なかった作品だ。

そういう作り方が、今や通用しなくなってしまったことが西部劇の悲劇であり、作られる本数が激減した理由である。

しかし、この映画「ジェシー・ジェームズの暗殺」は、見事に「現代の西部劇」のあり方を表している。

徹底した歴史的な検証に基づくリアリズム、そこに映画としての微妙な心理描写や高度な映像美が加わることで、素晴らしい作品に仕上がっているのだ。

ジェシーに銃弾が放たれた時の、あの歴史的瞬間に立ち会ったような衝撃・・・

それが完全に真実の通りとは言えないとしても、まるで真実を目の当たりにし、長年の疑問が解けたような興奮・・・

単に役者の演技の素晴らしさだけではなく、その瞬間を再現しようとした熱い心に、ベネチア映画祭をはじめとする幾多の賞がもたらされたのだろう。

つまり世界の映画人は西部劇を知っているということだ。

ブラッド・ピットは長年にわたり、この原作の映画化を望んでいたという。

実際彼の演じるジェシー・ジェームズはなかなか見事だ。

この演技は、それだけ長い時間をかけて頭の中で熟成されたからこそ出来るものだろう。

長い間、有名なジェシー・ジェームズの写真から我々が勝手に作り上げたジェシーに対するイメージ・・・それを、実際にはこういう人間だったんだよ・・と明かされるようなショックを受けた。

そしてブラッド・ピッドと同等に素晴らしいのは、事実上主演と呼べるロバート・フォードを演じたケイシー・アフレックだろう。

その素晴らしさは見ればわかる。

映画は暗殺者ロバートのその後の人生をも追う。

この場面は非常に重要だ。

西部のヒーローと呼ばれるた人物のうち、殺されて命を落としたもの以外の多くは、この映画で描かれるように、劇場で自らを演じるといった哀れな後半生を送る事になった。

時代はもう彼らの様な殺人者を必要としていなかった。

彼らは金儲けしか考えなかったダイム・ノベルの作家たちがでっち上げた英雄であり、大衆にとっての見世物に過ぎず、そして名を売ろうという暗殺者から逃げて回る生活を余儀なくされた。

現代の西部劇はその点の描写を避けて通れない。

何となれば勧善懲悪の能天気な西部劇は、ダイムノベルの延長に過ぎないのだ。

「ジェシー・ジェームズの暗殺」は、何といってもカメラが素晴らしい。

あの真っ暗闇から汽車が近付いてくるシーン。

ガラス越しにジェシーを見つめるロバートの、ガラスの表面のしわに映りこむ美しい外光。

思わず見入ってしまう。

フォーカスを外した部分のレンズの色収差が気になって仕方が無かったのは、D3を買ったが故か(笑)

銃の指導はかの天才早撃ちガンマンのセル・リード。

彼は最近ハリウッド映画の殺陣師として復活している。

僕の専門とするガンベルトにも触れておこう。

映画の中で登場するガンベルトの多くは、カリフォルニア・タイプとカートリッジ・ベルトの組み合わせでクロスドロースタイルでの使用が多い。

ジェシーのガンベルトはレザー・アーチストのウィル・ゴームリー氏が作ったもので、実物は黒かったそうだが、恐らくブラッド・ピットの服装と同化して目立たなくなるのをふせぐために茶褐色に作られた。

ベルトのカートリッジ・ループは通常より幅が広いのが特徴で、銃弾をすっぽりカバーするようになっている。

実物の写真を手本にしているから当たり前だが、ホルスターのカービングは当時のカリフォルニア・タイプに施された典型的なスタイルをよく再現しており、特に映画の中では薄暗い場面でひいての映像が多いので、なかなか品質が高そうに見える。

だが氏の腕はガンベルト製作者としては中堅といったところだ(笑)

実は十数年前に彼にガンベルトを作ってもらったことがある。

日本人からの依頼は初めてだったようで、彼から日本で売り込んでくれないかと頼まれた。

仕方なく御徒町でショップを運営していたT氏に見せたが、この品質では無理と断られた。

こんなに出世するとはね(笑)

今T氏がいたら、ジェシー・ジェームズ・ガンベルトとして高く売り出すところだろう(笑)

ところで一番重要な場面で、ジェシーはこのガンベルトを外して椅子の上に置き、賞金のかかった自分の首を狙っているとわかっている手下たちの前で無防備に背中を見せる。

なぜそんな自殺ともとれる行動に出たのか。

これは歴史家の間で、今でも議論を巻き起こす場面だ。

映画の中でも、ジェシーが撃たれるとわかっていながら、そういう行動をとったように描かれている。

真実は常に論理的に進むとは限らない。

後からは理由の付かない行動を、人間は往々にしてとる・・ということだろう。

コメント ( 9 ) | Trackback ( 0 )

DJANGO

上野の怪しい界隈にある映画館に「SUKIYAKI WESTERN ジャンゴ」を見に行った。

夜の一番最後の回でお客は約15人。

電話で「座れますか?」と聞いた僕が馬鹿だった(笑)

評価するのが難しいのか簡単なのかわからない映画だ。

普通の人にはくだらなくて理解不能な映画。

マカロニの洗礼を受けた人にはあの時代を思い起こさせる熱い映画。

一部の若い人には案外新鮮に映るかもしれない映画。

映画の題名は「続・荒野の用心棒」を思わせるが、内容はマカロニウエスタン全体へのオマージュとなっており、ストーリーは黒澤の「用心棒」的(あるいはレオーネの「荒野の用心棒」的)となっている。

しかも主題歌はあの名曲「さすらいのジャンゴ」を北島三郎氏が日本語で歌っている!

これは物凄い企画といえるだろう(笑)

かく言う僕は、完全にマカロニの洗礼を受けたクチだ。

それも年齢からわかる通り、テレビ放映版のマカロニウエスタンである。

「続・荒野の用心棒」(原題DJANGO)はテレビ版のラストシーンの翻訳がすごかった。

あの神をも恐れぬ台詞・・・

映画とはかくあるべきと思わせるラストの逆転さよなら満塁ホームラン的6連射。

「SUKIYAKI WESTERN ジャンゴ」は人を殺して殺して殺しまくる。

生かしておいて欲しい人まで殺してしまう。

このうんざりするような手法は確かにマカロニのものだ(笑)

(考えてみたら黒沢から受け継いだ部分ともいえるのだが・・)

あの当時は何か物語を考えると、何かと「皆殺し」にしてしまったものだ。

マカロニを見て育った自分にそういう一面があるのではないかと、今になって思わず反省してしまった(笑)

「さすらいのジャンゴ」はサントラと称されたイタリア語バージョンのレコードを擦り切れるほど聞いた。

だから今でもイタリア語で完璧に歌える(意味はわからないけど・笑)

(イタリア語が話せる女性に聞いてもらったら「ほぼ合っている」と言われた・笑)

今回北島三郎氏が主題歌を歌っているのを聞いて感動のあまり鳥肌が立ったよ(笑)

これで英語版とイタリア語版と日本語版の三つの「さすらいのジャンゴ」が揃ったことになる。

いや、何よりもマカロニウエスタンにこれほどの思いを持ち続ける人たちが大勢いるということに感動した。

きっと本国イタリアにもマニアがいるに違いない。

遠い国日本で、映画が作られるほどイタリア製西部劇のファンがいることを知ったら、彼らも感動してくれるに違いない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

TOKKO

話題の映画「TOKKO 特攻」を渋谷に見に行った。

渋谷って何であんなに暑いのかな?

やっぱり「谷」だから?

やっと見つけたすごく小さな映画館で、スクリーンの大きさは自宅にあるホームシアターと大して変わらない感じ。

シートは5列30席ほどあるのだが、それとは別に前の方に椅子とテーブル(!)がいくつかサロン風に並べられている。

もしかしてこの場所は元はキャバレーだったのではないか???

映画「TOKKO 特攻」は、日米の兵士たちの証言を記録したドキュメンタリー作品である。

監督のリサ・モリモトは、アメリカ在住の日系人であり、日本の特攻隊は「狂信的な集団」だと教えられて育った。

しかしやさしかった自分の叔父が元特攻隊員であったことを知り、衝撃を受けると同時に、アメリカでの「特攻隊」に対するイメージに疑問を持つ。

それがこの映画が製作されるきっかけとなった。

製作者が中間的立場にいる人物であり、アメリカ的な教育を受けているため、特攻隊員たちに自分の疑問を遠慮なくぶつける。

それに対し元特攻隊員たちも、恐らく他の人たちから聞かれた時よりも素直に、自分の気持ちを述べる。

その結果、この作品は非常に貴重な記録となり、アメリカ人の「特攻」に対する認識を覆すものとなった。

自分の家族や親戚に激しい戦闘の体験者がいたら、なかなかその経験について聞くことは出来ないものである。

実際僕にも特攻隊上がりの叔父がいたが、聞けばそれなりに話してはくれたが、当人も話したくないことがあるのがその表情から見て取れるので、こちらもそれ以上聞くことは出来なかった。

あちらも身内には話したくないことがあったはずだ。

特に敗戦色が濃厚になった頃、敵との直接の戦闘を体験した者は、その体験を話したがらないことが多い。

何しろ殺し合いの真っ只中の出来事なのだ。

敵を殺さなくては自分や仲間、家族が殺されるという、明らかに異常事態であるし、同時に日本が破滅に向かって進んでいることも、多くの者にとっては明白であった。

人間関係も壮絶な状況に陥る。

言いたくないことや、言うに言えないこと、言葉で表現できないことがいっぱいあるだろうし、言ってもわかってもらえないという思いもあったことだろう。

もちろんこの映画の中の証言者も、すべてを語ることはしていないと思う。

だが彼らが語ってくれた特別攻撃隊として出撃した時の心情は、日本人の特攻に対する意識をも覆す部分がある。

長い年月が、事実を少し明るみにすることを許したのだろう。

敗戦というあまりに大きな出来事が、歴史に対する日本人の認識をねじ曲げたし、そういう意味で我々も当事者なのだとつくづく思う。

自分の親や祖父母が、アメリカと戦争したことさえ知らないような若者は、世界の人々から対等に見てもらうためにも、こういう作品を見ておくべきだろう。

その辺にいる一見さえないおじいさんだって、戦争から生還した人にほかならず、それゆえ今自分が存在していることに気付くはずだ。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

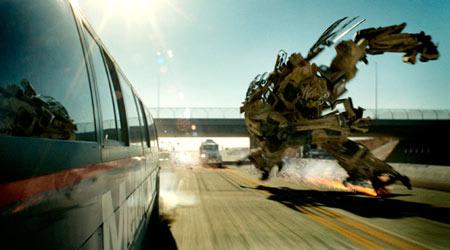

トランスフォーマー

仕事が終わってから、表題の映画をひとりで見に行った。

晩御飯は、いつもならMrs.COLKIDの管理下、ちゃんとカロリー計算されたものを食べるのだが、今日は仕方なく映画館のそばのハンバーガー屋でポテトとドリンクとのセットを食べた。

これはいかにも体に悪そうだ(笑)

昔はこういう不健康そうなものばかり食べていたが、その生活を続けていたら、今頃僕は生きていないだろう。

独身者が長生きしないわけだ・・・なんて考えながら食べたのだが、後でわかったことだが、Mrs.COLKIDの方は僕の母親といっしょに、ちゃっかりフランス料理を食べに行ったらしい。

ウワー、やられた・・・

映画の方はというと、フランス料理に代わるほどのものでは、当然ない!(笑)

まあ一言で言うと「ロボットが暴れまくる映画」、それに尽きる。

何しろおもちゃの変身ロボットが主人公なのだから、馬鹿々々しいと言ってしまえばそれまでの映画だ。

個人的にあの手のおもちゃに何の思い入れも無いので、よくこれだけお金をかけるものだと感心してしまった。

あのどぎついデザインはアメリカ人好みなのだろうか?

見る方にとっては、大真面目ではなくコミカルに作ってあるのが救いになっている。

監督は悪名高きマイケル・ベイだが、製作総指揮のスピルバーグがうまく制御しているのか、持ち味が生きている。

むしろ非常に凝った構図やスピード感溢れる映像は評価するべきかもしれない。

ストーリーが子供っぽく、登場人物たちの生活もちょっと受け入れ難い価値観を感じさせるので、映画として高い点数は付けられないだろうが、映像に関しては個人的にけっこう楽しんで見た。

俳優ではジョン・ボイトが何とか締めてくれた感じだ。

eBayやPaypalなどが登場するのは面白かった。

ただ最後の終わり方はもう少し何とか考えてほしいと思った。

あれではやはり子供向けの映画だ。

(写真は映画関連のサイトより)

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

ワールド・エンド

と、ここでいきなり割り込むが(笑)、日曜日に映画を見てきた。

「パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド」という作品だ。

特に見たいとは思っていなかったのだが、ジョニー・デップ・ファンのMrs.COLKIDが券を買ってきてくれたので、二人で見に行った。

2作目を見た時、この上もう1本続きを見なきゃならないのか?と苦言を呈したのを思い出す(笑)

作品の方は、期待してはいなかったが、そつなくまとめられていて、まあこんなものだろうという感じ。

それより、こういうアメリカ映画の作り方が、いつまで通用するのだろうかと心配になった。

要するに1本公開してみて、受けたら続編をあと2本企画する・・というやり方である。

特にこのシリーズの場合、ジョニー・デップの怪演で1作目が予想外に受けてしまったので、それでやめておけばよかったものを、無理に3作に引伸ばしたような印象が強い。

そういう興行としてのやり口や、物語のお決まりの展開、もはや驚くこともなくなったCGに、観衆は飽きはじめているのではないか。

映画館から出てきたお客の顔を見ると、それが表情に出ているのだ。

やはりアメリカ映画は苦しいのかなあ・・と感じた。

2作目を見た時、ついに最後まで1作目の内容を思い出せなかった。

そのまま復習もしなかったので、いまだに1作目の内容を思い出せない。

で、その状態で3作目を見たわけだが、結局細部は訳がわからなくても、特に支障はきたさなかった(笑)

そういう映画である。

ところで、人間が(ある種の娯楽として)簡単に死んでいくのが、ちょっと気になった。

ディズニーがジブリと組んだ時に、「もののけ姫」で人が残酷に死んでいくシーンにショックを受けたそうだが、僕はむしろこの作品の「殺し方」の方が気になった。

子供は残酷だから、そんなの平気だろうが(笑)、大人の方が心が痛む。

ま、マカロニウエスタンで育った人間が今更何を・・と言われそうだが(笑)

何分ディズニーの実写映画というと、「地球の頂上の島」を思い出す世代なので・・・(笑)

Mrs.COLKIDの評価

「2作目よりは面白かった」

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

0.6秒

ご存知の通り、僕は西部劇が大好きなのだが、ベストの作品は何か?と言われれば、やはり「シェーン」をあげたい。

監督のジョージ・スティーブンスは完璧主義者ではあるがそれほど緻密な映像を撮る人ではないし、主演のアラン・ラッドは大根役者の代表であるが、それでこれほど奇跡的な作品が出来てしまうのだから、良い映画になるための条件というのは、何か別のものなのだろう。

僕の父親はよく「アラン・ラッドが大根だから良かった。シェーンはあの男にしかできない」と言っていた。

「シェーン」への思いを書けばきりがない。

ひとつのホームページが出来てしまうくらいだ。

あまり語られていないが、あの映画には、アメリカ国内の地域、民族、世代の対立という重要で深いテーマがある。

・・が、ここで書こうと思ったのは、そのことではない。

実はずっと気になっていたのだが、「シェーン」のアラン・ラッドの早撃ちが0.6秒で映画史上最速である・・という妙な伝説が日本にはある。

これはいまだにあちこちで聞く話だ。

映画の出来とはまったく関係ないし、文句をつける気はない。

しかし、早撃ちをやったことのある人ならわかると思うのだが、0.6秒がそれほど速いだろうか?

ラッドが早撃ちが出来なくて、やむなく銃に仕掛けをしたのは有名な話のはずなのに・・・

0.6秒というのは、恐らく動き出してから撃つまでの時間を画像から測定したのだろうが、これはどちらかというと遅いといえる。

僕はその昔、早撃ちをビデオで撮影してコマ送りで見て研究したが、タイムが0.3秒ほどの人でも、そのほとんどはスタートのランプを目が確認して脳が指令を出し体が反応するまでに費やす時間で、実際に手が動き出してから発射するまでの時間は0.1秒を切る人もいる。

(ただしその場合ラッドのように直立不動の体勢での抜き方ではないが)

つまりこの測定の方法(動き出した時点をスタートとして測定)では、もっと速いタイムで当たり前なのだ。

ここで思い当たるのは、映画会社の宣伝のひとつではなかったのか?ということだ。

映画「シェーン」は、特に子供の目を通して描かれた作品であるから、シェーン自身が絶対的なヒーローである必要がある。

映画史上最速の早撃ちというのは、宣伝文句として申し分ない。

いまだにその影響力は残っていて、西部劇全盛期を体験した世代の方から、「一番早いのは誰か知っているかい?アラン・ラッドだよ!」と言われると、それは間違いだともいえず困ってしまう(笑)

アメリカでは一番の銃の名手は実戦経験のあるオーディ・マーフィーではないかと言われているようだ。

ウエスタンではゲーリー・クーパーも評価が高い。

イーストウッドも初期の作品ではなかなかの早撃ちを見せるが、銃口があさっての方向を向いているのでまず当たらないだろう。

さらに彼は発砲の際に必ず目をつむる。

初期の作品以外で、実際に彼自身が早撃ちをしたと確認できるシーンがほとんど無いのも気になるところだ(笑)

話を元に戻すが、アラン・ラッドの早撃ちについての是非はともかく、映像であれほど速そうに見えるということは立派な話ではある。

シェーンのガンコーチはロッド・レッドウイングというネイティブアメリカンの殺陣師で、あの銀のコンチョを付けたガンベルトも彼の作だ。

アラン・ラッドがその後アルコール中毒となり悲劇的な最期を遂げたのはご存知の通りだが、彼の財産も数年後に焼失してしまったらしい。

恐らくレッドウイング作のガンベルトもその時焼けてしまったのだろう。

D2X + Ai Nikkor 50mm F1.8S

コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )

補足

先日の「硫黄島からの手紙」だが、ネット上では早くも批判的な意見が出ている。

もっともな意見も多く、それを読むのが面白かった。

作品としてはたしかにまとまりが悪かった。

栗林中将を中心とした上層部の話と、一兵卒である西郷の話の、どちらかに絞るべきだ、という意見があった。

もしかしたら二宮和也の存在感が強すぎるのが、製作側にとっては誤算だったかもしれない。

ただし何度も言うが渡辺謙の演技は素晴らしかったと思う。

あの猫背で叫ぶ「天皇陛下万歳」は、映画史上もっとも重みのある万歳だったのではないか。

その愛国心は、皮肉なことにアメリカ人には理解できても、むしろ現代の日本人の方がぎょっとしたかもしれない。

またイーストウッドの作品らしくない、という意見もあった。

ストーリー上絶望的な状況が長く続きすぎるため、どうしても単調になり中だるみが生じているし、イーストウッドらしい「軽快な粘り」が無くて、正面からまともにぶつかってしまったようにも見えた。

イーストウッドは一発撮りの軽さと新鮮さを身上とする人だから、このテーマの持つ極端な重さはマッチしていないように感じた。

本当に彼が監督しているのか?という意見まであった。

それについてはよくわからない。

あの年齢で2本の作品を同時に撮るということが、体力的に可能なのだろうか?という疑問もわく。

以前彼の親友でもあるモーガン・フリーマンがインタビューで、

「多忙なイーストウッドになぜこれほど多くのことをやってのける時間があるのかと不思議に思う。ま、実はなぜだか知ってはいるのだが・・」

と意味深な発言をしていた。

これは彼が自分ではやっていない、という意味ではないと判断している。

こねくり回さずに、スピーディにさっと撮ってさっと終わらせる能力を、もともと才能として持っている人なのだと思う。

また任せるべきところは人に任せる割り切り方も上手いのだろう。

徹底的にこねくり回すタイプの黒沢映画で僕は育っているので(笑)、当初はイーストウッドのその部分に違和感さえ感じていた。

時代考証に関しては、僕の母親は、やはり「もう少し近代的な生活をしていた」と主張している(笑)

あんな形の着物にへこ帯をした格好はしたことが無いというし、庭の無い民家の作りもあれでは街道すじの家のようだと言っていた。

でも総体的にはアメリカ人がよくあれだけのものを作ってくれた・・という意見である。

当時近所に陸軍中将の家があり、よく遊びに行っていたので、非常に身近に感じる話でもあったのだろう。

(非常に質素な暮らしをされていたそうだ)

昨日K師匠にお会いしたら、K師匠の叔父さんも硫黄島で亡くなられたという。

今までなら「そうですか」で終わったが、今はさぞや大変な思いをしたであろうと思いをはせるようになった。

それだけでもこの企画には意味があったと思う。

D2X + SIGMA 10-20mm F4-5.6 EX DC /HSM

コメント ( 7 ) | Trackback ( 0 )

硫黄島からの手紙

「硫黄島からの手紙」を見てきた。

夜遅く始まる回で、終わるのは夜中の12時15分だったが、映画館にはかなりの人数が集まった。

あちこちでこの映画の話を聞くので、それだけ注目度が高いということだろう。

何やかや言っても、ハリウッド最後の伝説の人とも言えるイーストウッドが、日本を描いた作品を製作した事が、最大の理由だろうと思う。

イーストウッドを知らない若い世代が増えたとは言っても、彼らは社会の中心ではない。

あのカリスマ性を持つ大スターが、一定の年齢以上の、現在日本社会の中心にいる人たちの記憶の中に、何らかの形で残っているのだ。

実は僕はイーストウッドが日本のことをあまり好きではないと思っていた。

日本にはあれほど彼を崇拝する人たちがいるのに、それどころか作家としての彼を世界で最初に認めたのは日本だというのに、彼は来日をずっと避けていた。

以前お忍びで来日したという話も伝わってきたが、それとて好きなジャズを聴きたいがため・・という理由だった。

もしかしたら、40年以上前の「用心棒」の盗作問題の時、黒澤とレオーネ側との関係が悪化したことが遠因ではないかとずっと想像していた。

実際黒澤はあの事件を不愉快に思っており、「(荒野の用心棒は)いまだに見ていない」と何回も話していた。

一方イーストウッドの方は、用心棒を見た時に「これはいい西部劇になる」と感じたそうだし、脚本を読んだ時に用心棒のコピーだとすぐに気付いたと言う。

それが世界的にヒットし彼が大スターになるきっかけになるとは、その時点では想像していなかったのだが・・・

かつての一方的な立場から描く戦争映画の手法は世の中で通用しなくなっている。

イーストウッドは「父親たちの星条旗」を作るにあたり、硫黄島の戦いを調べているうちに、栗林中将を初めとする日本側の戦いぶりを無視できなくなったと聞く。

もしかすると、「当初は硫黄島での日本人の行動は全然理解できなかった」と語っていたイーストウッド自身が、この戦いの調査を通じて、何かの影響を受けたのかもしれない。

いずれにしても日本側から見た映画を作らなければ、この話は片手落ちになってしまう。

そのために2本の作品を同時に撮ると言うのは、制作費の点から見ても合理的ではある。

片方の作品を見たら、当然もう一方を見たくなるだろうし・・・(笑)

「父親たちの星条旗」が、生き残った人たちの一種の後遺症を描いた作品であるのに対し、死ぬしかなかった戦いを描いた「硫黄島からの手紙」は、ずっと壮絶な話だ。

戦った兵士たちはどちらも同じだった、と言われても、同じではない、と言いたくなる。

しかし正義のもとに戦ったと信じていたアメリカ側の人間が「同じだった」と言うのは、彼らにとって最大の譲歩かもしれない。

そして敵側の人間、特に謎の多い日本人について知ることは、アメリカ人にとって非常に興味あることだろう。

映画の方は、イーストウッド映画の中でかなり特異な作品に仕上がっているように思える。

日本から見れば、この映画のストレートな内容は、多分にアメリカ的ではあるが、アメリカ映画としてみたら、これは異常なほど日本的な作品だ。

俳優陣は抜群にいい。

アメリカ映画ということでかえって自由な配役が出来たのかもしれない。

渡辺謙の存在感は本当に素晴らしいが、二宮和也の演技が最高で、この映画の主人公と言っていいほど物語進行の中心を担う。

狭い島の中での、この二人の何度かの接点が、映画の主軸になる。

それ以外の俳優も素晴らしく、これならイーストウッド監督もご満悦だろう・・と感じた。

浜辺での伊原剛志と渡辺謙の馬をめぐる会話など、ゾクゾクするほど最高の演技であった。

日本のセットや服装で、時代考証が少し違っているのではないかと思われるシーンがあった。

映画館でいっしょに見た僕の母親は、映画に出てくる着物を着た少女が、ちょうど自分と同じくらいの歳ではないかと言っていたが、その母親があの時はもう洋服だったと言う。

田舎に疎開してもみな洋服だったそうだ。

これはラストサムライの時にも感じたのだが、日本のセットを作るのはあちらの日本研究家の人たちが絡んでいると思われる。

僕は古い写真を集めるのが趣味なのだが、そういう写真を念入りに研究して作られているのがわかる。

だがそれらは机上で行われた研究に過ぎない。

太平洋戦争といえばそう古い話ではないので、まだ空気が生きている。

何か変だな?と感じた方もおられるだろう。

ところで興味深いことに、自身の体験についてインタビューを受けた時、イーストウッドはユニバーサルスタジオでオーディ・マーフィーに会った時の事に触れている。

戦争の英雄でもあったオーディ・マーフィーが、実戦体験についてイーストウッドに語りたがらなかったという。

こういう伝説的なエピソードが出てくると、改めてイーストウッドがハリウッド全盛期の生き残りであることを感じる。

そういえばジョン・ウェインもイーストウッドに対して「君のは西部劇ではない」と苦言を呈していたのを思い出した。

(写真はパンフから)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

父親たちの星条旗

忙しくて日曜日も出社した。

連休も休みを取れそうに無いので、しばらく写真撮影はお預けになりそうだ。

それでいながら土曜の夜に映画を見に行った(笑)

見たといっても昼間は休めないので、仕事が終わってから夜中に上映する回に行ったのだ。

夜12時に映画が終わって、家に帰って寝たのは午前2時過ぎ・・・翌朝は6時前に起きて出社なので、睡眠時間は短い。

気分転換のつもりだったが、だいぶこたえた。

もう若くないと実感した(笑)

さてイーストウッドの「父親たちの星条旗」である。

この映画をどう評したらいいのか・・・

純粋に映画として見るならば、たしかに力作である。

イーストウッド流の滑らかな語り口。

多少無骨ではあるが、それなりに完成された映像。

いつもと肉付きが違って見えるのは、多少はスピルバーグの影響もあるのかもしれない。

映画の中心になる強い役者をあえておかず、ただ事実のみを淡々と追っていく手法。

しかし普通に反戦映画として見ることができなかったのは、僕が日本人だからかもしれない。

戦争はどちらの側にも悲劇をもたらしたが、生きることへの希望を持っていたアメリカと、家族を守るために自分が死ぬしか選択肢がなかった日本では、あまりに違う。

戦いの場においては、どちらの兵士も条件は等しく勇敢だった・・と多くの人は語る。

しかし根本の部分において、両者はやはり違いがあると思うのだ。

これは現在アメリカが世界中で行っている行為と、まったく同じであろう。

その点をイーストウッドはどう考えているのだろう?

勝手な想像だが、姉妹作品の「硫黄島からの手紙」は、この映画と対照的に個人にスポットを当てた作品になるだろう。

「硫黄島からの手紙」が公開されて、両作品のコントラストがはっきりとした時、この作品の持つ意味も、イーストウッドの考えも、見えてくるような気がする。

ところで「父親たちの星条旗」のCGは特に出来が良かった。

劇中、破綻する場面がほとんどなかった。

レシプロ機や艦船を扱ったCGでは初めてのことかもしれない。

今でも年々技術が進歩しているのだ。

これならCGも使えるなぁと感心した。

(写真はパンフから)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

ブラック・ダリア

今まで映画評はよるくま日記の方に書いていたが、日記をふたつ書くのが辛くなってきたので、こちらに移行する。

映画評・・という程高級なものでもないが・・・

土曜日の夜、郊外の映画館で「ブラック・ダリア」を見た。

夜の回ということもあるが、お客は何と7人(笑)

こういう素晴らしい娯楽施設があることが、まだあまり知られていないからなのだが、環境は快適だし再生の品質も悪くないしで、かなり得したような気分になった。

非常にリラックスして見ることが出来た。

僕の大好きなデ・パルマだ。

もうデ・パルマだったら何をおいても見に行く。

ブライアン・デ・パルマの場合は映画の出来なんて関係ない。

映像にうっとりと酔いながら見るのが正しい鑑賞の方法だ(笑)

「ブラック・ダリア」に関しては、デ・パルマも歳をとったものだ・・なんて悪評も聞かれるが、それでもやっぱりデ・パルマである。

不思議な雰囲気を携えた「不完全な」映像・・・いきなり後ろから刺されるのではないか・・という不安を常に感じさせる・・・それがデ・パルマ作品だ。

例によってカメラが動く動く・・・見るという行為そのものが快感となる。

女優陣は誰もが存在そのものがエロチックに感じさせる。

何であんな雰囲気が出せるんだろう?

スカーレット・ヨハンソンが特にいい。

男優陣は例によって誰もがどこかに異常性をはらんでいて、常に何かが空回りしているのを感じさせる。

主演のジョシュ・ハートネットが、無愛想だけど高潔な感じがして悪くなかった。

皆がタバコをバカスカ吸うことで時代感を出しているのが面白い。

ブライアン・デ・パルマの作品は出来不出来があるが、今回のものは中くらいの出来だろう。

かなり簡略化したとは言うが、それでも上手くほぐれていないストーリー。

(家に帰ってからMrs.COLKIDからどういうストーリーなのか聞かれたが、説明できなかった・笑)

しかも、真実が明らかになるにつれて、どんどん三流劇になってしまうという、ミステリーによくある欠点。

ちゃんとした映画の評価を与えるなら、それほど高い評価にはならないかもしれない。

でも僕は、デ・パルマであるというだけで満足してしまう口だから(笑)、けっこう楽しんで見られた。

少し気になったのは、今までのデ・パルマ映画で見た覚えのあるシーンの羅列のように見えてしまったことだろう。

それだけ原作がデ・パルマと共通する要素を持っていたということか。

R15指定だから子供は見ちゃダメよ。

何と言ってもデ・パルマ映画は「大人の密かな愉しみ」なのだから(笑)

(写真はパンフより)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| 次ページ » |