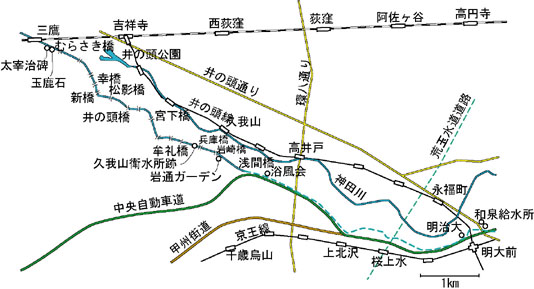

前回は三鷹駅から牟礼橋の手前までをたどりました。さらに先に進みます。

どんどん橋手前 牟礼橋

牟礼橋は、人見街道と呼ばれる道路にかかっています。人見街道は、井の頭通りを浜田山付近で分岐し、久我山を経て玉川上水をわたり、さらに三鷹市牟礼まで走る街道です。東京都府中市と杉並区大宮の大宮八幡神社を結ぶ、古くからの街道だったようです。

牟礼橋のたもとには「石橋建立供養之碑」についての説明が書かれています。

『三鷹市と杉並区の境、玉川上水に架かる牟礼橋は、「上水記」記載(「久我山橋、玄蕃橋とも云」)の古橋の一つで、昔は附中か移動(旧鎌倉街道)の旧久我山村(杉並区)と旧牟礼村(三鷹市)とを結ぶ交通の要衝だった。

別名東橋とも呼ばれたが、これは旧牟礼村の一番東にあったためで(現在は上流に“新”東橋が架かる)、久我山村では牟礼橋と呼んだ。またどんどん橋の名もあるが、“どんどん”とは急な水勢をあらわす擬声語で、主として子供たちの呼び名だった。』

私は、この「説明書き」の写真は撮ってきたのですが、ここに書かれている肝腎の「石橋建立供養之碑」があることに気づきませんでした。説明書きによると、「供養之碑」は宝暦七年(1757)11月の建立であることと建立の由来が書かれています。さらにその左には、この橋が寛政九年(1797)8月、ついで嘉永二年(1849)4月に架け替えられたことが刻まれています。上水最古の碑だそうです。

現在は並んで二つの橋が架けられ、人見街道の橋で玉川上水と斜めに交差する大きな橋が牟礼橋と呼ばれ、そのすぐ上流で玉川上水と直角に交差する小さな橋がどんどん橋と呼ばれているようです。現在のどんどん橋が、供養之碑に書かれた(旧)牟礼橋であるようです。

久我山水衛所跡 水難者慰霊碑 兵庫橋から見た久我山水衛所

牟礼橋の先、兵庫橋の手前に久我山水衛所跡があります。左上写真でわかるように、水路に格子が構築され、格子の幅よりも大きな浮遊物はこの格子に引っかかる仕掛けです。右上写真は、下流の兵庫橋から水衛所の格子を遠望したところです。玉川上水事典には『昭和40年、淀橋浄水場が廃止された時、芥上げや水路監視を行う水衛所は、熊川、砂川、小川、境、久我山、和田堀、代々木(余水吐際)、四谷大木戸にあった』と記されています。

境の次がこの久我山ですから、太宰治入水のときにも、三鷹からこの久我山水衛所までが捜索の範囲だったようです。こちらの記事によると『太宰治と愛人の山崎富栄が、三鷹駅近くの玉川上水に毒を飲んで入水心中をしたのが、昭和23年の6月13日のことでした。梅雨のさなかで水かさも増し、久我山水衛所までの捜索が続けられましたが遺体がなかなかあがらず、水衛所の格子で履物が見つかってほどなく、6月19日に明星学園前の玉川上水で腰紐でつながれた二人の遺体が見つかったのでした。』とあります。明星学園というのは玉川上水の図で新橋の南に所在しています。

久我山水衛所と兵庫橋の間の右岸に、水難者慰霊碑(上中央写真)がひっそりと建っています。写真を撮ってきただけなのですが、後から調べてみると、『国語学者の金田一京助のお嬢さんが、玉川上水で亡くなられたのを偲んで、金田一京助が詠んだ歌を昭和27年に歌碑にしたものです。「うれひなく さちかきりなき あめのくにに さきそひいませ とはやすらかに」と、石碑の裏に刻まれています。』とのことです(上述の記事から)。また、こちらには、「金田一博士の四女自殺」ということで1949年当時の新聞記事が紹介されています。

玉川上水事典によると、玉川上水は「人喰らい川」と呼ばれる恐ろしい水路でした。『玉川上水が豊かな水をたたえていた時代、周辺住民にとってはときに生命を奪う恐怖の対象でもあった。激しい急流で、秒速2メートル、もし人が落ちればひとたまりもない。渕は深くえぐれ、はい上がろうにも何かをつかむ手だてはない。

新聞記事によると、昭和33年からわずか5年間で玉川上水が飲み込んだ生命は自殺者も含めて90人にのぼっている。』

金田一博士のお嬢さんの遺体はとうとう見つかりませんでしたが、境から久我山までの区間で溺れた人は、ここ久我山水衛所で見つかることが多かったでしょうから、その意味でも水衛所の近くに水難者慰霊碑が建立されたのでしょう。

岩通ガーデン 岩崎通信

兵庫橋の次が岩崎橋です。橋の名前の由来は、おそらく橋の南西側にある岩崎通信機(右上写真)から来ているのでしょうね。そして橋の南側には、柵で囲まれた庭園が見られます。施錠された入り口から覗くと、「岩通ガーデン」という看板が見えます(左上写真)。看板に記載された図には、玉川上水の右岸から庭園を横断して青い線が描かれています。これは分水に違いありません。そこで玉川上水右岸と庭園の間を歩いてみたら、下の写真のような設備が見つかりました。ここがおそらく分水の入り口でしょう。

分水

こちらはgoo地図です。地図の上端に「昭和22」という枠があります。ここをクリックすると、昭和22年の航空写真を見ることができます。現在の岩通ガーデンは当時も森林であり、地図中央の十字からその森林を南東に向けて横切る線が見えます。この線が、往事の分水であった可能性が高いでしょう。ネット検索したら、烏山川を下るが見つかりました。『自然河川だった烏山川は玉川上水からの烏山村分水を接続したことにより灌漑用水として利用されるようになった。田んぼに水を引いたりして、水路が作られた。』この記事中のこの写真が、岩崎橋から見た分水口だそうです。上記記事のこの地図は、昭和22年の航空写真と付合しています。

ただし、私が見つけた分水の入り口は、烏山村分水の入り口よりも下流側にありました。さらに調べた結果、世田谷の川探検隊の北沢川という記事を見つけました。この記事中のこの写真が、まさに私が見た取水口と一致しています。私が見たのは北沢分水の取水口なのでした。

岩通ガーデンの南側で分水(結果的には烏山分水)の跡をたどろうと試みましたが、ガーデン南端から狭い路地が10メートルほど続き、その路地の下には暗渠が隠れていそうでしたが、10メートル先の道路は丁字路であり、分水の先は完全に埋め立てられて家屋が建っていました。

東京都世田谷区を代表する河川は北沢川と烏山川です。今はどちらも全線が緑道化していますが。その2大河川のいずれもが、ここ岩崎橋の近くで玉川上水から分水した水の供給を受けていたわけですね。

ところで、上記紹介したgoo地図で昭和22年の航空写真を見ると、今の岩崎通信機が位置する土地には多くの建物が整然と建っています。岩崎通信機の当時の工場に違いありません。ウィキで調べると、岩崎通信機は1943年に久我山の当地に本社・工場が完成し、1944年に「電波警戒機第1号機を東京第1陸軍造幣廠に納入」とあります。ということは軍需工場です。米軍B29の空襲を受けずに残ったのでしょうか。まさか終戦から2年間で工場を再建したのでもありますまい。

岩崎橋からその先の浅間橋までは、左岸のみに遊歩道があります。しかし私は右岸の分水を探しに行ったので、今更岩崎橋まで戻る気にもなれず、右岸を迂回して浅間橋にたどり着きました。

羽村取水口からここまで、ごく一部を除いてほとんどが開渠であった玉川上水は、ここから先で地下へ潜ります(下の写真)。開渠の終点が浅間橋です。この先ずっと、中央高速道の下をたどります。というか、中央高速道(上北沢からこの浅間橋まで)が玉川上水の上に建設されたというべきでしょう。

浅間橋終点と中央自動車道 暗渠に潜り込む箇所

続く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます