牛の骨折治療、特にプレート固定が必要な骨折の治癒率にかかわる要因と方策について考えてみたい。

-

牛が骨折して、プレート固定が必要なら、

できるだけ早く手術した方が良い。

そのためには、農場からの診療依頼が早くされることが必要。

「この牛、きのうから立てないんだけど・・・」は、ちょっとのんびりすぎる。

骨折したあと、手術までできるだけ早く、正しく応急処置されることも大事。

橈骨骨折、脛骨骨折では、正しく副木を当てたり、キャストを巻いたりするのは難しい。

上腕骨骨折、大腿骨骨折では副木やキャストによる固定は無理。

子牛では、ベルポー包帯、ベルポースリング、Velpeau sling が有効だろう。

後肢なら、エーマー包帯、エーマースリング、Ehmer sling だ。

-

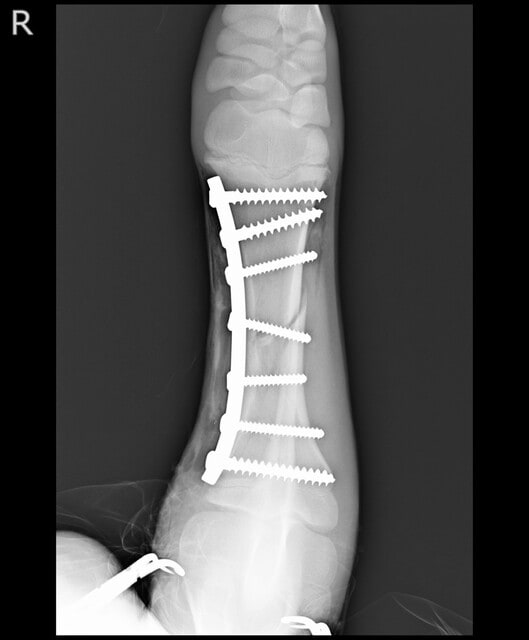

骨折を診断し、評価するためのX線撮影もだいじ。

手術する外科医が欲しい角度で、良い画質のX線画像があれば、

手術適応を判断し、プレート固定計画を立て、準備しやすい。

-

初期というか導入期には、難しい症例には手を出さないほうが良いかもしれない。

上腕骨骨折は、部位の中では難しいだろうし、

粉砕骨折や、

骨折部が長い骨折、

大きなピースがある骨折、

骨端に近い部位での骨折は、

難易度が高い。

体重が重い育成牛、成牛の骨折は、粉砕骨折が多く、整復が困難で、固定の強度が不足しがちだ。

「やってもダメだったじゃないか」と言われないためには、自分たちの現在の限界を知っておくこと、

症例を選びながら実績と成功体験を積んでいくことも大事かもしれない。

-

一人で、往診先でできるのはX線撮影くらいで、そこからはチーム獣医療になる。

いつ手術できるか、術者、助手、麻酔、外回り、の人員をそろえられるか。

器具器材も滅菌して用意しなければならない。

-

内固定が失敗するパターンは主に3つ。

内固定の崩壊

感染

不運

これは、ペンシルヴァニア大学New Bolton Center で馬の内固定に取り組んで来られたRichardson教授の、経験から出た名言だと思う。

崩壊しない内固定を行うのは、手術する獣医外科医の経験と技量に負うところが大きい。

ー

強度があるプレート固定をするためには、まず、整復が完全であることが重要。

整復を完全にすることで、骨折面は嵌まり込むように一致し、あとはずれないように固定するだけで強度が出る。

整復が不完全だと、インプラントで支えるプレート固定になりがちだ。

ピース、フラグメント、粉砕がある骨折では完全な整復が難しいこともある。

長斜骨折でも、牽引しきれないことがある。

ー

プレート固定に、どのくらいの強度が必要かは確率論でもある。

できるだけ頑丈な内固定をすれば良いというわけではない。

そして、牛の骨折治療には経費を節約したい、という要素も付きまとう。

LCP/LHSは使いたくても、現実問題としては使いづらいだろう。

ダブルプレートが必要か?と考えても、プレート・スクリューの値段、2回に分けて抜く手間と費用を考えると、

プレート1枚でやってみよう、という判断は間違いではないかもしれない。

ー

そして、強度のあるプレート固定のためには、ひとつひとつの手技が正確に行われていることも大切。

対側皮質にもしっかり効いていなければならないし、

DCPは正しくcontour されていなければならないし、

骨幹端には、6.5mm 海綿骨スクリューを使いたい。

必要かつ充分な強さでスクリューが締められているかどうかはX線画像ではわからない。

子牛のプレート固定で強度を創るひとつひとつの方法は、研修で紹介し、お教えしたつもり。

-

感染してダメでした。というのは意外に牛のプレート固定では聞くことが少ない。

チャレンジしておられる獣医さんは充分注意しているのだろうし、牛は感染に強いのかもしれない。

感染したから、あるいは開放骨折だったから感染によってインプラントが緩んでダメになったのだ、

という認識がされていない、なんてことはないと思うけど・・・

-

不運。

これはあらゆる症例で付きまとう。

例えば親に蹴られて骨折する子牛も多い。

治療を機会に離乳して人工哺乳してもらえるならそのほうが安全だが、そうもいかないこともある。

その粗暴な母牛がまた蹴るかもしれない。

長い目で見れば、何が不運の要素なのか考えておくことは将来につながるのかもしれない。

逆に、やるべきことをやっても不運でダメだったら、また次回を目指せば良い。

-

骨折症例は、それぞれが特異的であり、1例1例に個別のチャレンジが要求される。

Veterinary Cininics of North America, Bovine Orthopedics の中の一文だ。

/////////////

「北の国から」最初の家。

人の生活は便利になり、その分、人は不器用になり、創意工夫や手間をかけることはしなくなっている。

黒板五郎さんの生き方や暮らし方に見習うところがあるかもしれない。