11月18日、米原の鎌刃城を訪問しました。

前日の八幡山城訪問の後、米原駅前のホテルに宿泊していました。

鎌刃城は、米原駅から南東方向、旧中山道沿いの山の中にあります。路線バスがあるのですが、朝方に1本、夕方に4本程度しか走っておらず、われわれには使い物になりません。現地までタクシーで向かうことにしました。

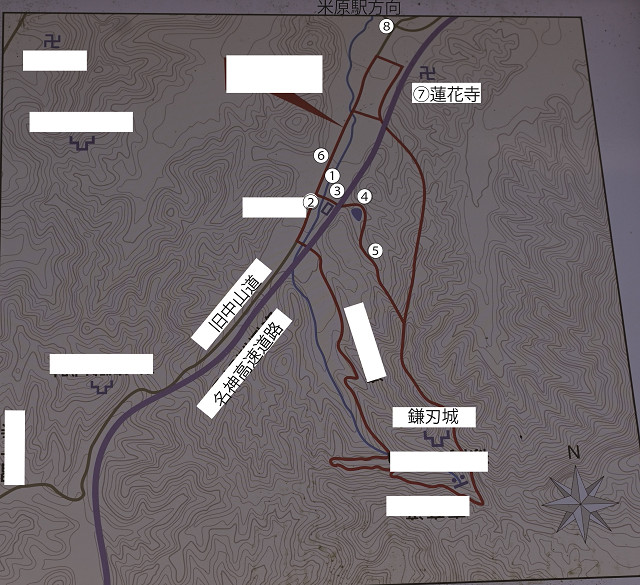

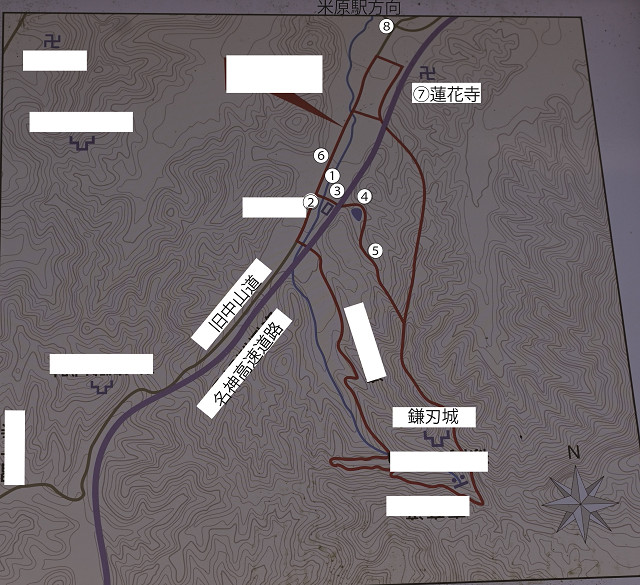

米原駅から東に向かう県道を走ると、旧中山道と交差します。下のルート図で⑧のところです。タクシーはここで右折し、中山道沿いに①まで走り、ここでタクシーを降りました。

⑤ 鎌刃城 四丁

鎌刃城までのルート図

中山道沿いの①に、Cafe&Gallery源右衛門があります(下写真)。といっても、このお店はいつも閉まっているようです。開いているとの情報は全くありません。

① Cafe&Gallery源右衛門

このお店の前に続100名城スタンプ(下写真)が置いてあるので、まずはスタンプゲットです。

続100名城スタンプ

すぐ近くに番場資料館がありますが、ここは土日のみ開いており、この日は月曜なので閉館です。

① 番場資料館

中山道をちょっと南に歩くと、「←鎌刃城」の小さな標識が見つかります。左には道とはいえないような民家と民家の間の抜け道があり、その先の川を下写真の橋で渡ります。この川が菜種川のようです。

② 菜種川を渡る

菜種川を渡ってすぐのところに名神高速道路が走っています。その下のガードをくぐります。ガードには下写真のような扉が設けられています。通行したらきちんと扉を閉めることが必要です。山からケモノが下りてくるのを防ぐためのようです。シカ、イノシシ対策のようですが、クマが出没するとの情報は今回聞きませんでした。

③ 名神高速道路下の通路(彦根43ガード)

④ 近くの池

道の右側に下写真の案内があります。写真に見える小さな祠があり、その中に入っている石がその腰掛石か?と思ったのですが、帰ってから調べると違うようです。こちらの写真のような石が近くにあったのでしょう。私は見落としました。

菅公の腰掛石

ところで、「菅公の腰掛石」は全国に存在するようですね。菅原道真が座った、ということですが、なぜ全国に存在しているのか、不思議です。

クマが出るとの情報は聞いていないのですが、ここは小谷城とは山続きです。絶対にクマがでないとも言い切れません。今回、クマ鈴を持参しています。そこで、クマ鈴を鳴らしながら山を上ることにしました。

標識に従って山道を歩きます。

鎌刃城大手口 鎌刃城主郭まで十三丁

鎌刃城 三丁

⑤ 鎌刃城 四丁

さて、鎌刃城主郭まで十三丁のうち、四丁まで到達しました(上写真)。「滑落事故地」とあります。右の斜面を滑落したのでしょうか。「事故地」とあり、大けがを負ったのでしょうね。

実は、連れが左膝と右足首に故障を抱えており、山道で無理ができません。そろそろ限界のようなので、四丁からUターンして山を下りることにしました。

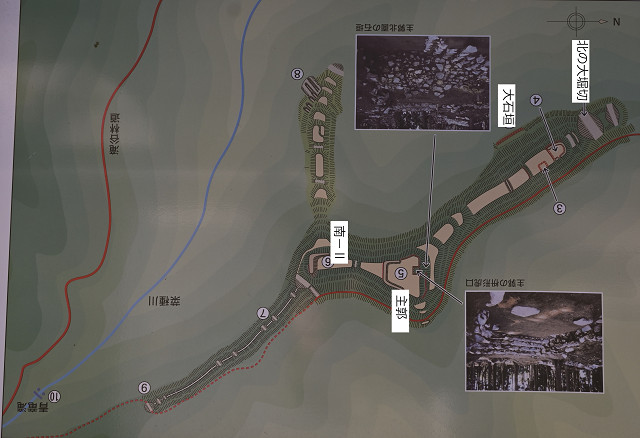

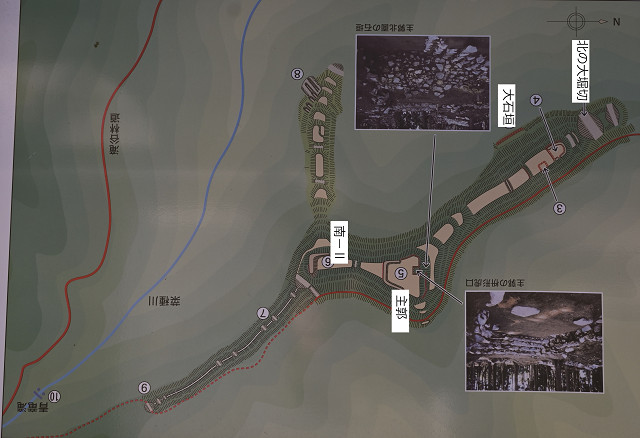

今回、鎌刃城の城域まで到達しませんでしたが、以下の地図のような城跡があるようです。

鎌刃城地図

ここで鎌刃城について述べます。

戦国時代の近江国は、守護佐々木六角氏が湖南を支配し、京極氏や浅井氏が湖北を支配するという分国の状況でした。その両国の境目に位置するのが鎌刃城であり、その時々の勢力争いにより、城主・城代が入れ替わる「境目の城」でした

鎌刃城の来歴については、わからないことが多いようです。

まず、鎌刃城の創建が明らかではありません。

1284年に鎌刃城主の土肥元頼についての記録があるそうです。

1472年に堀氏の立てこもる鎌刃城を今井氏が攻めています。

1538年に六角方の手に落ち、六角氏の城になります。

1559年には浅井氏に属した堀氏が入城し、浅井方の城になりました。

1570年、浅井長政が織田信長に叛旗をひるがえしますが、鎌刃城主堀秀村は木下藤吉郎の説得によって織田方に付きます。

1574年、堀氏は突然改易され、鎌刃城も廃されました。

結局、1500年を境とする戦国時代の100年間、近江国の戦国大名が覇を競った城、という点では意味があるものの、あくまで近江国ローカルの話です。日本史の中で重要な地位を占める、というほどではなさそうです。

佐和山城や長浜城をさしおいて、ここ鎌刃城が続100名城の一つにカウントされた理由はなんだったのでしょうか。

続100名城のスタンプをもらうことは重要です。源右衛門でスタンプだけ押印し、そこまで利用したタクシーでそのままUターンする、という人も多いようです。

旧中山道まで戻りました。西番場公民館にトイレがあるとのことなので、そこまで歩くことにしました。

下写真の北野神社に隣接して公民館がありました。上の案内図の⑥位置です。

⑥ 北野神社

電車でここ米原に到着する前に気になっていたのですが、民家の瓦屋根の色が、白と黒のまだら模様となっている家がけっこう見受けられます。ここ中山道を歩いていても見つけたので、写真に残しました(下写真)。なんで白黒まだら模様になっているのか、結局原因不明でした。

民家の屋根

ここでタクシーを電話で呼ぼうとしたのですが、近江タクシーは「出払っていて1時間ぐらいかかる」ということです。もうひとつの会社は留守電に回されてしまいました。ここは、米原駅まで歩くことを選択しました。

中山道を歩いていると、年配の男女のお二人とすれ違いました。「お城ですか?」と聞いたところ、中山道を歩いている、ということでした。

上の案内図の⑦の位置に蓮華寺があります。せっかくなのでそちらに立ち寄ることにしました。

お寺でもらった蓮華寺の縁起によると、

この寺は1400年前に聖徳太子が創建し、法隆寺と称していましたが、1276年に落雷により焼失しました。

1284年に一向上人が諸国行脚の錫を留めます。時の領長(鎌刃城主)土肥三郎元頼公は深く一向上人に帰依して堂宇を再建しました。ここで、上で述べた鎌刃城主としての土肥元頼が登場しました。

後に浄土宗に帰属して現在は浄土宗本山です。

⑦ 蓮華寺 勅使門

勅使門と称するからには勅使以外は通れないのでしょうか。

⑦ 蓮華寺 本堂

⑦ 蓮華寺本堂の寺号額(後水尾天皇ご宸筆・元禄11年)

⑧の県道と中山道の四つ辻には、以下の碑と銅像が見られます。

⑧ 中山道番場宿 番場の忠太郎像

「瞼の母」という戯曲の名前、「番場の忠太郎」という人物名については、過去に聞いたことがあります。忠太郎の出身地がここ番場だったのですね。

戯曲の筋を追うと、〔序幕〕では武蔵国南葛飾郡が舞台、〔大詰〕では柳橋の料理茶屋「水熊」と夜明けの荒川堤が舞台です。ここ近江国の番場は舞台になっていません。ただ、忠太郎が生まれたのが番場だった、ということのようです。江戸時代には、中山道の番場宿というのはそれなりに知られていた地名だったのでしょうか。

ここ番場では、銅像があるように、番場の忠太郎は地元の重要な登場人物になっているようです。

さて、四つ辻からさらに歩いて米原駅へ向かいますが、遠いです。タクシーの空車は来ないかな、と願望していたら、本当にタクシーの空車が通りかかりました。こんなラッキーなことがあるのですね。この県道、クルマもわずかしか通らないのに。

タクシーで米原駅まで移動し、ひかりの自由席で東京に帰り着きました。

前日の八幡山城訪問の後、米原駅前のホテルに宿泊していました。

鎌刃城は、米原駅から南東方向、旧中山道沿いの山の中にあります。路線バスがあるのですが、朝方に1本、夕方に4本程度しか走っておらず、われわれには使い物になりません。現地までタクシーで向かうことにしました。

米原駅から東に向かう県道を走ると、旧中山道と交差します。下のルート図で⑧のところです。タクシーはここで右折し、中山道沿いに①まで走り、ここでタクシーを降りました。

⑤ 鎌刃城 四丁

鎌刃城までのルート図

中山道沿いの①に、Cafe&Gallery源右衛門があります(下写真)。といっても、このお店はいつも閉まっているようです。開いているとの情報は全くありません。

① Cafe&Gallery源右衛門

このお店の前に続100名城スタンプ(下写真)が置いてあるので、まずはスタンプゲットです。

続100名城スタンプ

すぐ近くに番場資料館がありますが、ここは土日のみ開いており、この日は月曜なので閉館です。

① 番場資料館

中山道をちょっと南に歩くと、「←鎌刃城」の小さな標識が見つかります。左には道とはいえないような民家と民家の間の抜け道があり、その先の川を下写真の橋で渡ります。この川が菜種川のようです。

② 菜種川を渡る

菜種川を渡ってすぐのところに名神高速道路が走っています。その下のガードをくぐります。ガードには下写真のような扉が設けられています。通行したらきちんと扉を閉めることが必要です。山からケモノが下りてくるのを防ぐためのようです。シカ、イノシシ対策のようですが、クマが出没するとの情報は今回聞きませんでした。

③ 名神高速道路下の通路(彦根43ガード)

④ 近くの池

道の右側に下写真の案内があります。写真に見える小さな祠があり、その中に入っている石がその腰掛石か?と思ったのですが、帰ってから調べると違うようです。こちらの写真のような石が近くにあったのでしょう。私は見落としました。

菅公の腰掛石

ところで、「菅公の腰掛石」は全国に存在するようですね。菅原道真が座った、ということですが、なぜ全国に存在しているのか、不思議です。

クマが出るとの情報は聞いていないのですが、ここは小谷城とは山続きです。絶対にクマがでないとも言い切れません。今回、クマ鈴を持参しています。そこで、クマ鈴を鳴らしながら山を上ることにしました。

標識に従って山道を歩きます。

鎌刃城大手口 鎌刃城主郭まで十三丁

鎌刃城 三丁

⑤ 鎌刃城 四丁

さて、鎌刃城主郭まで十三丁のうち、四丁まで到達しました(上写真)。「滑落事故地」とあります。右の斜面を滑落したのでしょうか。「事故地」とあり、大けがを負ったのでしょうね。

実は、連れが左膝と右足首に故障を抱えており、山道で無理ができません。そろそろ限界のようなので、四丁からUターンして山を下りることにしました。

今回、鎌刃城の城域まで到達しませんでしたが、以下の地図のような城跡があるようです。

鎌刃城地図

ここで鎌刃城について述べます。

戦国時代の近江国は、守護佐々木六角氏が湖南を支配し、京極氏や浅井氏が湖北を支配するという分国の状況でした。その両国の境目に位置するのが鎌刃城であり、その時々の勢力争いにより、城主・城代が入れ替わる「境目の城」でした

鎌刃城の来歴については、わからないことが多いようです。

まず、鎌刃城の創建が明らかではありません。

1284年に鎌刃城主の土肥元頼についての記録があるそうです。

1472年に堀氏の立てこもる鎌刃城を今井氏が攻めています。

1538年に六角方の手に落ち、六角氏の城になります。

1559年には浅井氏に属した堀氏が入城し、浅井方の城になりました。

1570年、浅井長政が織田信長に叛旗をひるがえしますが、鎌刃城主堀秀村は木下藤吉郎の説得によって織田方に付きます。

1574年、堀氏は突然改易され、鎌刃城も廃されました。

結局、1500年を境とする戦国時代の100年間、近江国の戦国大名が覇を競った城、という点では意味があるものの、あくまで近江国ローカルの話です。日本史の中で重要な地位を占める、というほどではなさそうです。

佐和山城や長浜城をさしおいて、ここ鎌刃城が続100名城の一つにカウントされた理由はなんだったのでしょうか。

続100名城のスタンプをもらうことは重要です。源右衛門でスタンプだけ押印し、そこまで利用したタクシーでそのままUターンする、という人も多いようです。

旧中山道まで戻りました。西番場公民館にトイレがあるとのことなので、そこまで歩くことにしました。

下写真の北野神社に隣接して公民館がありました。上の案内図の⑥位置です。

⑥ 北野神社

電車でここ米原に到着する前に気になっていたのですが、民家の瓦屋根の色が、白と黒のまだら模様となっている家がけっこう見受けられます。ここ中山道を歩いていても見つけたので、写真に残しました(下写真)。なんで白黒まだら模様になっているのか、結局原因不明でした。

民家の屋根

ここでタクシーを電話で呼ぼうとしたのですが、近江タクシーは「出払っていて1時間ぐらいかかる」ということです。もうひとつの会社は留守電に回されてしまいました。ここは、米原駅まで歩くことを選択しました。

中山道を歩いていると、年配の男女のお二人とすれ違いました。「お城ですか?」と聞いたところ、中山道を歩いている、ということでした。

上の案内図の⑦の位置に蓮華寺があります。せっかくなのでそちらに立ち寄ることにしました。

お寺でもらった蓮華寺の縁起によると、

この寺は1400年前に聖徳太子が創建し、法隆寺と称していましたが、1276年に落雷により焼失しました。

1284年に一向上人が諸国行脚の錫を留めます。時の領長(鎌刃城主)土肥三郎元頼公は深く一向上人に帰依して堂宇を再建しました。ここで、上で述べた鎌刃城主としての土肥元頼が登場しました。

後に浄土宗に帰属して現在は浄土宗本山です。

⑦ 蓮華寺 勅使門

勅使門と称するからには勅使以外は通れないのでしょうか。

⑦ 蓮華寺 本堂

⑦ 蓮華寺本堂の寺号額(後水尾天皇ご宸筆・元禄11年)

⑧の県道と中山道の四つ辻には、以下の碑と銅像が見られます。

⑧ 中山道番場宿 番場の忠太郎像

「瞼の母」という戯曲の名前、「番場の忠太郎」という人物名については、過去に聞いたことがあります。忠太郎の出身地がここ番場だったのですね。

戯曲の筋を追うと、〔序幕〕では武蔵国南葛飾郡が舞台、〔大詰〕では柳橋の料理茶屋「水熊」と夜明けの荒川堤が舞台です。ここ近江国の番場は舞台になっていません。ただ、忠太郎が生まれたのが番場だった、ということのようです。江戸時代には、中山道の番場宿というのはそれなりに知られていた地名だったのでしょうか。

ここ番場では、銅像があるように、番場の忠太郎は地元の重要な登場人物になっているようです。

さて、四つ辻からさらに歩いて米原駅へ向かいますが、遠いです。タクシーの空車は来ないかな、と願望していたら、本当にタクシーの空車が通りかかりました。こんなラッキーなことがあるのですね。この県道、クルマもわずかしか通らないのに。

タクシーで米原駅まで移動し、ひかりの自由席で東京に帰り着きました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます