2月15日、水戸城を訪問しました。

⑧二の丸角櫓

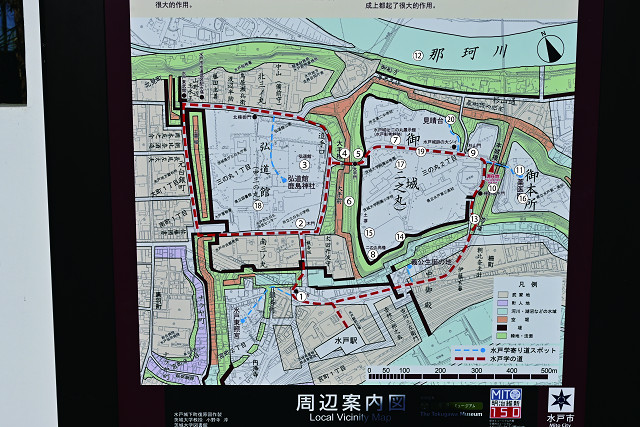

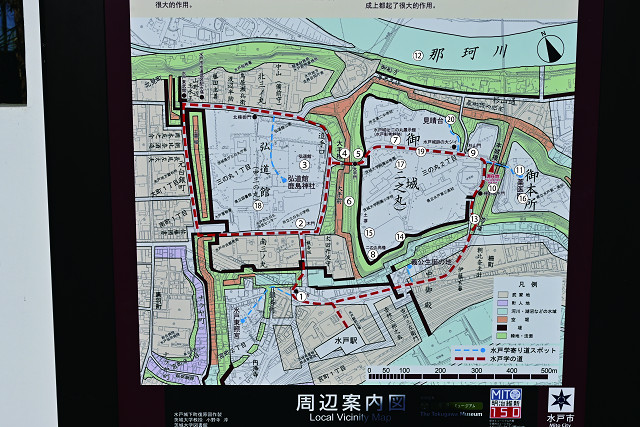

水戸城は、下の案内図にあるように、水戸駅の北側に位置し、広大な敷地を有しています。西から、⑱三の丸、⑰二の丸、⑯本丸と並び、⑯本丸の東には下の丸もあります。

⑰二の丸、⑯本丸は、それぞれ全周を高い土塁とその底の空堀で囲まれています。石垣はありません。

土造りの平山城としては国内最大級の規模です。

しかし、⑱三の丸は③弘道館と、その西の県庁庁舎、警察署、図書館、三の丸小学校などが占め、城跡の景色はありません。⑰二の丸についても、その北側は第二中学校、南側は西に筑波大学附属小学校・幼稚園、東に水戸第三高校が位置し、⑯本丸には水戸第一高校が位置しており、城跡の痕跡は随所に点在し、全体としての城跡を俯瞰することができません。水戸市民にとって、水戸城はさほど大事な存在ではないような印象を受けました。

案内図

われわれは、①地点で昼食を済まし(後述)、⑱三の丸に向かいました。まずは、②の地点で三の丸小学校の冠木門が出迎えてくれます。

②水戸市立三の丸小学校 冠木門

②冠木門から右折、左折して、③弘道館に向かいます。

旧水戸藩の藩校である弘道館は、徳川斉昭が推進し、1857年に開設されました。弘道館では藩士とその師弟が学び、学問と武芸の両方が重視されました。正門、正庁および至善堂は、戦火を免れ、1964年に国の重要文化財に指定されました。

③弘道館 正門

正門(上写真)を横に見て、通用門(下写真)から中に入ります。

正門は、藩主が来館する時など正式の場合のみ開門されました。国の重要文化財に指定されています。

③弘道館 通用門

弘道館の入場券売り場に、100名城のスタンプが置いてあり、まずはスタンプをゲットしました。

③弘道館 正庁・至善堂

諸役会所は来館者控えの間です。「尊攘」の掛け軸がかかっています。徳川斉昭の命により、1856年に書かれました。

③弘道館 正庁諸役会所

③弘道館 正庁 廊下

③弘道館の見学を終わり、東にまっすぐ進むと、まずは⑱三の丸と⑰二の丸の間の⑥堀をまたぐ④大手橋を渡り、⑤大手門に至ります。

④大手橋(復元)と⑤大手門(復元)

水戸城の特徴は、この深い空堀とその両側にそそり立つ土塁が特徴になっています。石垣は全くもって見ることができません。下写真は、⑱三の丸と⑰二の丸の間に造られた土塁と堀です。左側が⑰二の丸です。

⑥土塁と堀

水戸光圀の命により、水戸藩が「大日本史」を編纂するために置いた局が彰考館です。彰考館そのものは残っておらず、碑が建っているだけのようです。

⑦旧水戸彰考館跡

⑰二の丸は、⑤大手門と⑨杉山門の間の道路を中央通路として、その北側は第二中学校、南側は茨城大附属小学校・幼稚園と水戸第三高校の敷地が占めており、城を訪れた観光客は中央通路を通行するしかありません。⑤大手門から⑦旧水戸彰考館跡を過ぎると、⑲地点で右へ入る横道があります。「二の丸角櫓方面」とあります。狭い横道の両側は高い塀で囲まれ、横道の外側は見ることができません。この⑧二の丸角櫓については、最後にまとめて記載します。

中央の道路を⑨まで進むと杉山門です。⑫那珂川方面から二の丸に上がる坂が杉山坂で、杉山坂の頂点にあるのが杉山門です。

⑨杉山門(再生整備)

⑰二の丸と⑯本丸の間は、深い堀とその両側にそそり立つ⑩土塁が構築されています。⑰二の丸と⑯本丸の間は橋で連絡されています。その橋のたもとから⑩土塁と堀を見たのが下写真です。写真の左が⑯本丸、右が⑰二の丸です。

⑩土塁と堀

橋を渡った⑯本丸側に⑪薬医門が建っています。昭和20年の水戸大空襲の際、この門は郊外に移設されていたので消失を免れました。建築様式から佐竹氏が水戸城を整備した16世紀末に建てられたものとされています。現在は水戸一高の正門になっています。

⑪薬医門(現存)

⑰二の丸の北のはしに、⑳見晴台があります。ここからは、水戸城の北を流れる⑫那珂川を望むことができます。

⑫那珂川 ⑳見晴台から

⑬坂下門は、二の丸の南側虎口にあたる坂の下に設けられていたものが、坂の途中に移築されたようです。

⑬柵町坂下門(再生整備)

⑰二の丸南西の隅には、⑧二の丸角櫓が復元されています。⑰二の丸の城内から⑧二の丸角櫓へ行くには、⑰二の丸の中央道路から⑲地点で横道に入り、両側が塀で囲まれた通路を延々と歩いてたどり着く必要があります。

⑧二の丸角櫓(復元)

上の写真が⑧二の丸角櫓を城内側から見た写真です。⑧二の丸角櫓から東方向の土塁の上には⑭土塀が復元され、北方向の土塁の上には⑮土塀が復元されています。東側の⑭土塀を城内側から見たのが下写真です。北側の⑮土塀は城内側から見ることができません。

二の丸角櫓東の⑭土塀(復元)

⑧二の丸角櫓は、城外から仰ぎ見た方が絵になっているはずです。そこで、⑬地点を経由して水戸駅まで向かう帰り道、⑧二の丸角櫓を城外から観望できる地点を探しました。

自動車道路沿いに、⑧二の丸角櫓の南側を仰ぎ見る地点を見つけました(下写真)。⑧二の丸角櫓から東側(下写真の右側)には⑭土塀が伸びているのですが、残念ながら地上からは見ることができませんでした。

⑧二の丸角櫓(復元)

水戸駅近くの歩道橋の上から、⑧二の丸角櫓の東側を観察できる場所を見つけました。

⑧二の丸角櫓(復元)

下写真のように、⑧二の丸角櫓と北側の⑮土塀(復元)および⑥土塁を見ることができるのですが、残念なことに道路脇の三階建ての家々が景観の邪魔をしています。この家々が無ければ、水戸城⑰二の丸の立派な⑥土塁と、その土塁の上に建つ⑧二の丸角櫓と、土塁の上に設けられて北方向に延々と続く⑮土塀の景色を楽しむことができたでしょう。

⑧二の丸角櫓と北側の⑮土塀(復元)および⑥土塁

以上で、水戸城の訪問を終了しました。

ところで、水戸といえば偕楽園です。偕楽園は水戸駅から西の方角に位置し、通常ですと路線バスで移動することになります。

今回、特急で水戸を目指したところ、車内放送で偕楽園駅に停車することが告げられました。

JRに偕楽園駅が存在するのは確かなのですが、普段は電車が停車しません。そのため、移動は路線バスになるわけです。一方、特定の期間、それも下りのみ、偕楽園駅に電車が停車する、との話は聞いていました。まさにわれわれが乗った特急がそれに該当していたのです。梅の季節に入っているからでしょう。

当初の予定では、水戸城を訪問した後に偕楽園に向かうことにしていましたが、せっかくですので偕楽園駅で下車し、偕楽園を先に訪問することにしました。

偕楽園は梅で有名ですが、われわれが訪問したときは、大部分の木々はまだ開花にも至っていませんでした(下写真)。

偕楽園

何本か、開花している梅もありました。下写真がそれです。

梅

こうして偕楽園を一巡りし、水戸への移動については、JRを利用しました。

水戸駅に到着するとちょうどお昼です。まずは駅の観光案内所を訪ねました。水戸城の情報と、この近くのおいしい店の情報をいただきました。てんまさを紹介されました。水戸駅すぐ近くの①地点です。予約なしでしたがすぐに席に着くことができました。私はねばり丼を注文しました(下写真)。

①てんまさ ねばり丼

《水戸城の来歴》

水戸城は、鎌倉時代に馬場氏が築いた館を佐竹義宣が大改修し、さらに徳川頼房(家康の十一男)が入城して御三家ふさわしい城に改修した城です。

台地の最高所に本丸を築き、二の丸、三の丸を連郭式に配しており、石垣を用いず、土塁と堀のみで守りを固めています。

水戸城には天守閣がありませんでした。⑭地点付近に三階櫓が建てられ、これが天守閣の役割を果たしたといいます。その三階櫓、下写真にあるように、天守閣の代わりというにはちょっと寂しい造りです。なぜ寂しいかというと、破風が設けられていないせいです(下写真)。

水戸城三階櫓

水戸城三階櫓

徳川御三家の城は、尾張名古屋の名古屋城、紀州の和歌山城のいずれも、立派な天守閣を有していました。同じ御三家なのに、水戸城の天守閣相当がなぜ寂しいことになったのか、不思議です。

明治以降、まず明治時代に、二の丸に茨城尋常師範学校(現茨城大付属小)が移転、本丸と下の丸に茨城中学校(現水戸一高)が移転しました。そして戦後、二の丸に第二中学校と水戸三高が移転してきています。本丸はいいとして、せめて二の丸について、3つの学校を移転してくるのではなく、「水戸城公園」として整備していたら、水戸城の現在はずいぶん違っていたのではないか、と残念です。二の丸にあり、天守閣の代わりをしていた御三階櫓もとっくに再建されていたことでしょう。

⑧二の丸角櫓

水戸城は、下の案内図にあるように、水戸駅の北側に位置し、広大な敷地を有しています。西から、⑱三の丸、⑰二の丸、⑯本丸と並び、⑯本丸の東には下の丸もあります。

⑰二の丸、⑯本丸は、それぞれ全周を高い土塁とその底の空堀で囲まれています。石垣はありません。

土造りの平山城としては国内最大級の規模です。

しかし、⑱三の丸は③弘道館と、その西の県庁庁舎、警察署、図書館、三の丸小学校などが占め、城跡の景色はありません。⑰二の丸についても、その北側は第二中学校、南側は西に筑波大学附属小学校・幼稚園、東に水戸第三高校が位置し、⑯本丸には水戸第一高校が位置しており、城跡の痕跡は随所に点在し、全体としての城跡を俯瞰することができません。水戸市民にとって、水戸城はさほど大事な存在ではないような印象を受けました。

案内図

われわれは、①地点で昼食を済まし(後述)、⑱三の丸に向かいました。まずは、②の地点で三の丸小学校の冠木門が出迎えてくれます。

②水戸市立三の丸小学校 冠木門

②冠木門から右折、左折して、③弘道館に向かいます。

旧水戸藩の藩校である弘道館は、徳川斉昭が推進し、1857年に開設されました。弘道館では藩士とその師弟が学び、学問と武芸の両方が重視されました。正門、正庁および至善堂は、戦火を免れ、1964年に国の重要文化財に指定されました。

③弘道館 正門

正門(上写真)を横に見て、通用門(下写真)から中に入ります。

正門は、藩主が来館する時など正式の場合のみ開門されました。国の重要文化財に指定されています。

③弘道館 通用門

弘道館の入場券売り場に、100名城のスタンプが置いてあり、まずはスタンプをゲットしました。

③弘道館 正庁・至善堂

諸役会所は来館者控えの間です。「尊攘」の掛け軸がかかっています。徳川斉昭の命により、1856年に書かれました。

③弘道館 正庁諸役会所

③弘道館 正庁 廊下

③弘道館の見学を終わり、東にまっすぐ進むと、まずは⑱三の丸と⑰二の丸の間の⑥堀をまたぐ④大手橋を渡り、⑤大手門に至ります。

④大手橋(復元)と⑤大手門(復元)

水戸城の特徴は、この深い空堀とその両側にそそり立つ土塁が特徴になっています。石垣は全くもって見ることができません。下写真は、⑱三の丸と⑰二の丸の間に造られた土塁と堀です。左側が⑰二の丸です。

⑥土塁と堀

水戸光圀の命により、水戸藩が「大日本史」を編纂するために置いた局が彰考館です。彰考館そのものは残っておらず、碑が建っているだけのようです。

⑦旧水戸彰考館跡

⑰二の丸は、⑤大手門と⑨杉山門の間の道路を中央通路として、その北側は第二中学校、南側は茨城大附属小学校・幼稚園と水戸第三高校の敷地が占めており、城を訪れた観光客は中央通路を通行するしかありません。⑤大手門から⑦旧水戸彰考館跡を過ぎると、⑲地点で右へ入る横道があります。「二の丸角櫓方面」とあります。狭い横道の両側は高い塀で囲まれ、横道の外側は見ることができません。この⑧二の丸角櫓については、最後にまとめて記載します。

中央の道路を⑨まで進むと杉山門です。⑫那珂川方面から二の丸に上がる坂が杉山坂で、杉山坂の頂点にあるのが杉山門です。

⑨杉山門(再生整備)

⑰二の丸と⑯本丸の間は、深い堀とその両側にそそり立つ⑩土塁が構築されています。⑰二の丸と⑯本丸の間は橋で連絡されています。その橋のたもとから⑩土塁と堀を見たのが下写真です。写真の左が⑯本丸、右が⑰二の丸です。

⑩土塁と堀

橋を渡った⑯本丸側に⑪薬医門が建っています。昭和20年の水戸大空襲の際、この門は郊外に移設されていたので消失を免れました。建築様式から佐竹氏が水戸城を整備した16世紀末に建てられたものとされています。現在は水戸一高の正門になっています。

⑪薬医門(現存)

⑰二の丸の北のはしに、⑳見晴台があります。ここからは、水戸城の北を流れる⑫那珂川を望むことができます。

⑫那珂川 ⑳見晴台から

⑬坂下門は、二の丸の南側虎口にあたる坂の下に設けられていたものが、坂の途中に移築されたようです。

⑬柵町坂下門(再生整備)

⑰二の丸南西の隅には、⑧二の丸角櫓が復元されています。⑰二の丸の城内から⑧二の丸角櫓へ行くには、⑰二の丸の中央道路から⑲地点で横道に入り、両側が塀で囲まれた通路を延々と歩いてたどり着く必要があります。

⑧二の丸角櫓(復元)

上の写真が⑧二の丸角櫓を城内側から見た写真です。⑧二の丸角櫓から東方向の土塁の上には⑭土塀が復元され、北方向の土塁の上には⑮土塀が復元されています。東側の⑭土塀を城内側から見たのが下写真です。北側の⑮土塀は城内側から見ることができません。

二の丸角櫓東の⑭土塀(復元)

⑧二の丸角櫓は、城外から仰ぎ見た方が絵になっているはずです。そこで、⑬地点を経由して水戸駅まで向かう帰り道、⑧二の丸角櫓を城外から観望できる地点を探しました。

自動車道路沿いに、⑧二の丸角櫓の南側を仰ぎ見る地点を見つけました(下写真)。⑧二の丸角櫓から東側(下写真の右側)には⑭土塀が伸びているのですが、残念ながら地上からは見ることができませんでした。

⑧二の丸角櫓(復元)

水戸駅近くの歩道橋の上から、⑧二の丸角櫓の東側を観察できる場所を見つけました。

⑧二の丸角櫓(復元)

下写真のように、⑧二の丸角櫓と北側の⑮土塀(復元)および⑥土塁を見ることができるのですが、残念なことに道路脇の三階建ての家々が景観の邪魔をしています。この家々が無ければ、水戸城⑰二の丸の立派な⑥土塁と、その土塁の上に建つ⑧二の丸角櫓と、土塁の上に設けられて北方向に延々と続く⑮土塀の景色を楽しむことができたでしょう。

⑧二の丸角櫓と北側の⑮土塀(復元)および⑥土塁

以上で、水戸城の訪問を終了しました。

ところで、水戸といえば偕楽園です。偕楽園は水戸駅から西の方角に位置し、通常ですと路線バスで移動することになります。

今回、特急で水戸を目指したところ、車内放送で偕楽園駅に停車することが告げられました。

JRに偕楽園駅が存在するのは確かなのですが、普段は電車が停車しません。そのため、移動は路線バスになるわけです。一方、特定の期間、それも下りのみ、偕楽園駅に電車が停車する、との話は聞いていました。まさにわれわれが乗った特急がそれに該当していたのです。梅の季節に入っているからでしょう。

当初の予定では、水戸城を訪問した後に偕楽園に向かうことにしていましたが、せっかくですので偕楽園駅で下車し、偕楽園を先に訪問することにしました。

偕楽園は梅で有名ですが、われわれが訪問したときは、大部分の木々はまだ開花にも至っていませんでした(下写真)。

偕楽園

何本か、開花している梅もありました。下写真がそれです。

梅

こうして偕楽園を一巡りし、水戸への移動については、JRを利用しました。

水戸駅に到着するとちょうどお昼です。まずは駅の観光案内所を訪ねました。水戸城の情報と、この近くのおいしい店の情報をいただきました。てんまさを紹介されました。水戸駅すぐ近くの①地点です。予約なしでしたがすぐに席に着くことができました。私はねばり丼を注文しました(下写真)。

①てんまさ ねばり丼

《水戸城の来歴》

水戸城は、鎌倉時代に馬場氏が築いた館を佐竹義宣が大改修し、さらに徳川頼房(家康の十一男)が入城して御三家ふさわしい城に改修した城です。

台地の最高所に本丸を築き、二の丸、三の丸を連郭式に配しており、石垣を用いず、土塁と堀のみで守りを固めています。

水戸城には天守閣がありませんでした。⑭地点付近に三階櫓が建てられ、これが天守閣の役割を果たしたといいます。その三階櫓、下写真にあるように、天守閣の代わりというにはちょっと寂しい造りです。なぜ寂しいかというと、破風が設けられていないせいです(下写真)。

水戸城三階櫓

水戸城三階櫓徳川御三家の城は、尾張名古屋の名古屋城、紀州の和歌山城のいずれも、立派な天守閣を有していました。同じ御三家なのに、水戸城の天守閣相当がなぜ寂しいことになったのか、不思議です。

明治以降、まず明治時代に、二の丸に茨城尋常師範学校(現茨城大付属小)が移転、本丸と下の丸に茨城中学校(現水戸一高)が移転しました。そして戦後、二の丸に第二中学校と水戸三高が移転してきています。本丸はいいとして、せめて二の丸について、3つの学校を移転してくるのではなく、「水戸城公園」として整備していたら、水戸城の現在はずいぶん違っていたのではないか、と残念です。二の丸にあり、天守閣の代わりをしていた御三階櫓もとっくに再建されていたことでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます