前回

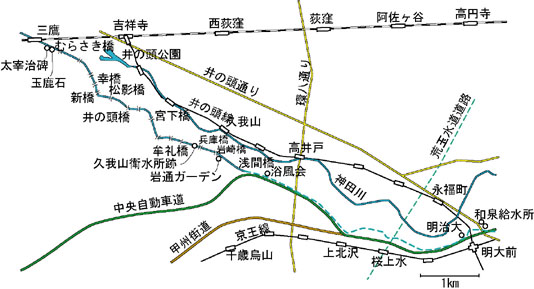

前回は牟礼橋から浅間橋までをたどりました。さらに先に進みます。

浴風会

浅間橋からは、中央高速道の北側の歩道を進みます。ほどなくして左側に浴風会病院が見えてきます。

浴風会の沿革と歴史 によると、浴風会は、大正12年(1923年)9月の関東大震災の後、大正14年(1925年)に設立されました。浴風会の事業は養老事業と老年医学の発祥として事業を行っていました。終戦に伴い、生活保護法による保護施設として再生復興し、さらに昭和38年(1963年)に老人福祉法による施設として事業が運営され、平成12年(2000年)4月の介護保険法の施行を経て今日に至っいます。

わが家は7年前に杉並の現住所に居を構えたのですが、土地は地元の地主さんから購入しました。その際に地主(複数)の方々から、この周辺の昔話をうかがいました。玉川上水の話もありまして、老人ホームである浴風会に入居している方が玉川上水に身投げされるという事例がよくあったらしいのです。浴風会付近で入水すると、その下流の水衛所は和田堀ですから、まさにわが家の周辺では騒ぎになったのでしょう。

今回、その浴風会がまさに玉川上水に隣接して設けられていることを実感しました。その点は、浴風会の

goo地図の昭和22年航空写真からも明らかです。

さて、人喰らい川としての玉川上水の話をもう一つ。

宅急便の生みの親でヤマト運輸の中興の祖である小倉昌男氏が、日経新聞の私の履歴書で連載していることがありました。その連載で知ったのですが、小倉氏のご兄弟の一人が幼い頃、玉川上水に落ちて亡くなったというのです。ウィキによると、小倉氏は幡代小学校卒業とあり、幡代小学校は渋谷区初台にあって玉川上水とまさに隣接しています。このあたりで事故に遭われたのでしょう。

浴風会のすぐ下流に第六天神社がありました(左下写真)。説明によると鎌倉時代に建立されたようです。社殿に向かって左側に、日露戦役紀念碑が建っていました(下中央写真)。裏面には従軍者の名前が刻まれ、明治39年9月とありました。

さらにその先で環状八号線道路と交差します(右下写真)。

第六天神社 日露戦役紀念碑 環八との交差点

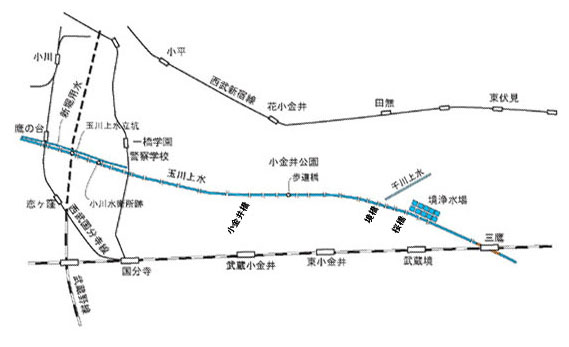

甲州街道と分かれる 玉川上水遊歩道

中央自動車道は、上北沢で甲州街道(国道20号線)と合流します。そしてその同じ場所で、玉川上水は中央自動車道から北側に分離します。左上写真の赤い柵から先の左手方向がそれです。ここから先は、明大前で再度甲州街道と合流するまで、玉川上水の跡地がずっと遊歩道(上水公園)として続いています。右上写真の場所では、北側(写真の左側)が遊歩道よりもだいぶ低くなっています。玉川上水建設時、左側の堤を高く積み上げて上水を通したのでしょうか。

上水は途中で荒玉水道道路と交差します(左下写真)。荒玉水道道路とは不思議な道路で、片側一車線で狭い道路なのですが(一部は一方通行)、多摩川に近い成城学園の付近から杉並の妙法寺の近くまで、ほぼ一直線で伸びているのです。道路の下に水道が埋まっているのでしょう。

上水公園は場所によって周囲よりも低い位置となります(右下写真)。

荒玉水道道路と交差 玉川上水遊歩道

甲州街道と合流 龍泉寺

下高井戸付近で玉川上水は再度甲州街道(中央高速道)とぶつかり、ここから先は甲州街道の北側を並行して走ります(左上写真)。この近くには寺院が多く、その一つが右上写真です。

そして、上水公園が一端途切れます(下の写真)。

玉川上水遊歩道 玉川上水遊歩道

築地本願寺和田堀廟所 土盛り

上水公園が途切れた後、甲州街道の北側に築地本願寺和田堀廟所とその附属墓地が見えてきます(左上写真)。お寺の正面に建つ石柱です(上中央写真)。「皇紀二千六百年記念」とあります。昭和15年建立です。

和田堀廟所からその先の明治大学敷地にかけて、右上写真に見られるような土盛りが見られます。私は、この下に玉川上水の水道管が埋まっているとふんでいるのですが、どうでしょうしか。

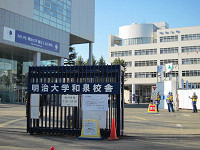

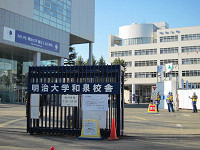

そして明治大学和泉校舎です(左下写真)。この門の近くに、「塩硝蔵地跡」という説明板があります。現在命題和泉校舎と本願寺和田堀廟所となっているこの付近は、江戸幕府の塩硝蔵(鉄砲弾薬等の貯蔵庫)として使用された跡なのです。明治維新の際に塩硝蔵は新政府軍に接収され、その弾薬は上野彰義隊や奥州諸藩の平定に使用され、威力を発揮したそうです。大正の末期に廃止されるまで陸軍の火薬庫として使用されました。

明大の門から京王線・井の頭線の明大前駅に行くには甲州街道を渡る歩道橋を利用する必要があります。最近、その歩道橋にエレベータが設置されました(右下写真)。便利になったものです。

明治大学和泉校舎 明大前歩道橋のエレベータ

玉川上水の鉄パイプが井の頭線の線路を高架する

明大の校門を過ぎると、玉川上水は再度甲州街道から逸れます。そしてすぐに井の頭線と交差します。交差地点で、井の頭線は低地を走っています。玉川上水は井の頭線の線路の上を通過するのです。左上写真で、下を井の頭線が通過しており、コンクリート製の架台の上に鉄パイプが走っています。上中央写真はその鉄パイプを撮ったものです。さらに近づいてみると、右上写真のように、鉄パイプは上下2段になっています。

さて、その昔、井の頭線がなかった頃は当然ながら普通に開渠が通っていたと思われます。井の頭線が開通したとき、玉川上水はどのように処置されたのでしょうか。ここでまたgoo地図の登場です。

こちらの地図の中央やや上寄りに井の頭線と玉川上水の交差位置を置いています。「昭和22」の航空写真を表示すると、高架橋は同じように存在するものの、鉄パイプはなさそうです。この写真から判断するところ、この高架橋の上を玉川上水は開渠として流れていたように見えます。水道橋ということですね。

浅間橋から下流側が暗渠化されたとき、この高架水道橋についても上下2段の鉄パイプ化されたのでしょうか。

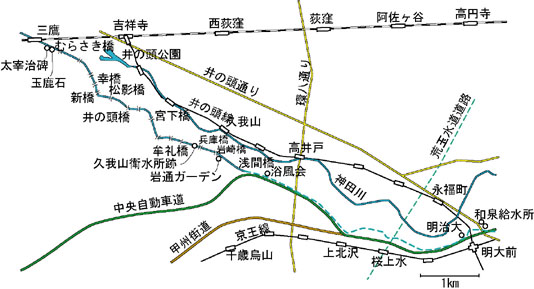

「明治二十年 二万分の一」

古地図史料出版株式会社から

さらに、古地図史料出版株式会社の明治20年地図で、明治20年当時にこの界隈がどうなっていたのかを確認しておきます(上図)。青色の彩色は私が色鉛筆で記入しました。

「火薬庫」が残っています。ここが、現在の明大和泉校舎と築地本願寺和田堀廟所に生まれ変わったわけですね。

「現在の明大前駅」の下に「谷筋(現在の井の頭線)」と記入しました。井の頭線は、明大前駅の南側は谷筋に沿って設けられ、明大前駅の北側については土地を掘り込んで線路にしています。そのため、甲州街道と玉川上水の下を通過することになったのです。井の頭線を建設するに際し、玉川上水が井の頭線をほぼ直角に横切るよう、上水について若干の位置変更をしている模様です。

次回の経路に含まれることになりますが、上の地図には代田橋が記入されています。明治20年当時、甲州街道が玉川上水を横切るに際し、甲州街道側が折れ曲がって交差していたのです。そこに架けられた橋が代田橋であり、現在の京王線代田橋駅の語源になっています。

久左衛門橋 遊歩道終端から上流を見る

明治大学の正門からはじまった上水公園は、井の頭通りに突き当たるまで続きます。その途中に「久左衛門橋」と表示された欄干が設けられています(左上写真)。ここが開渠だった頃、久左衛門橋と名付けられた橋が架かっていたのでしょう。名前の由来を知りたいですが、わかりませんでした。

井の頭通りに至り、後ろを振り返った風景が右上写真です。

左下写真が遊歩道の終端で、その先に井の頭通り、そして井の頭通りの向こうに巨大な水道タンクが見えます。左下写真の右下の端には不思議なオブジェが設けられています。水門を形取っているようですが、開渠だった頃ここに水門が存在したのか、それともただの飾りなのか、これも不明です。

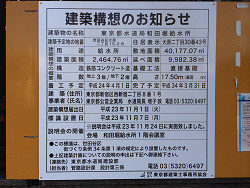

井の頭通りから撮った東京都水道局和泉給水所の巨大な2つのタンクが右下写真です。

遊歩道終端 東京都水道局和泉給水所

井の頭通り(正式には「井ノ頭通り」)は、「境浄水場から和田堀給水所までの間に水道管を敷設するための施設用地を道路に転用したために、以前は水道道路と呼ばれていたが、後に近衛文麿元首相によって井の頭街道と命名され、その後東京都によって井ノ頭通りと改められた。」(

ウィキ)というものです。境浄水場~吉祥寺~和田堀給水所~渋谷駅付近の3区間に分けることができます。境浄水場は1924年通水、和田堀給水所(二号配水池)は1924年竣工とありますから、井の頭通りもそのころ作られたのでしょうか。

戻る 続く