玉川上水を、その取水源である多摩川の羽村取水口から歩いて辿りはじめたのは1年半前です。

羽村から四谷大木戸までのルートにおいて、流れる水量が区間毎に変化します。羽村取水所から第3水門までは最大水量です。第3水門で大部分が分水して村山貯水池方面に地下水路で運ばれます。第3水門から小平監視所までは少なくはなりますが十分な水量が流れ、その全量が小平監視所から東村山浄水場に行ってしまいます。

小平監視所からは、排水を高度処理した水が放流されており、その水が東京久我山の浅間橋まで流れています。

羽村取水口から拝島までのルートを2008年11月に歩き(1、2)、拝島から西武国分寺線の鷹の台駅までのルートを今年2月に歩きました(3、4、5)。

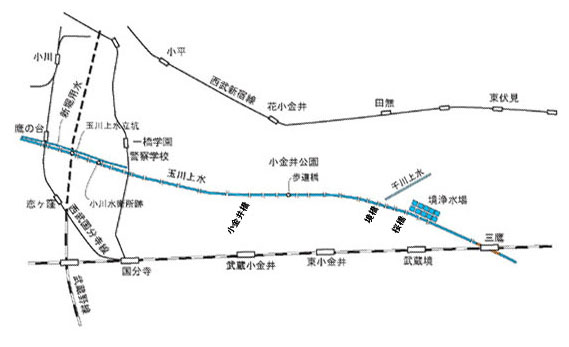

羽村取水所から四谷までの全体の概略地図を以下に示します。

玉川上水全体図

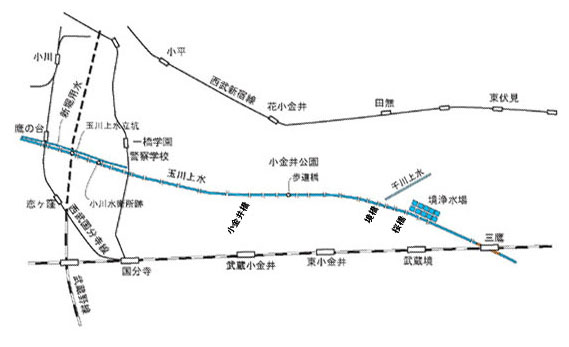

そしてこの4月3日、3回目として鷹の台駅から三鷹駅までのコースを歩いてきました。以下のルートです。今回のルートは、小平監視所で放流される下水高度処理水が流れている流域です。

今回歩いたコース(クリックすると橋の名前が入った拡大図になります)

ちょうど桜の花が満開の時期であり、この週末を逃すと満開の桜を見ることができません。天気予報は晴れでしたが、残念ながら薄曇りで時折日が差す程度です。これでは桜のいい写真を撮ることは困難ですが、やむを得ません。

西武国分寺線を鷹の台駅で降りると、さっそく歩き始めました。

この付近で、玉川上水と並行して、玉川上水の左岸に新堀用水が流れています。前回鷹の台駅までのコースを歩いたときは新堀用水について知らなかったので、写真を1枚も撮っていないという失態でした。

そこでまず新堀用水からです。

鷹の台駅の東側、玉川上水の北側には、小平中央公園が位置しています。左下の写真は、玉川上水から小平中央公園方向を写した写真で、手前に見えるうさぎ橋は新堀用水に架かる橋です。右下は玉川上水の下流側を見た写真で、写真の右手が玉川上水、左手が新堀用水になります。

鷹の台近くの公園 手前は新堀用水にかかる橋 左が新堀用水・右が玉川上水

そして左下が新堀用水、右下が玉川上水です。

新堀用水 玉川上水

歩き始めてすぐ、玉川上水左岸に「玉川上水立坑」と書いた建物が出現します。扉には「列車通行中扉の開閉注意」と書かれています。もちろん回りに鉄道線路など見あたりません。後で調べたら、この地の地下を武蔵野線が走っているのですね。この建物の扉を開けると、武蔵野線の線路へ向かう立て坑が出現するのでしょう。

玉川上水立坑の北側には津田塾大学が隣接するのですが、歩いているときは気付きませんでした。

玉川上水立坑

しばらく行くと小川水衛所跡です。玉川上水事典の「水衛所」には

「昭和40年、淀橋浄水場が廃止された時、芥上げや水路監視を行う水衛所は、熊川、砂川、小川、境、久我山、和田堀、代々木(余水吐際)、四谷大木戸にあった。

水衛は水路の下流から上流に向かい、各水衛所間を受け持ち区域として毎月10回以上巡視することになっており、また上水路の各分水口樋口の鍵は、水衛が保管していた。」

と説明されています。

下の写真のグリッドのところにゴミが溜まり、それを上のデッキから道具を使って除去していたのでしょう。

小川水衛所跡

小川水衛所跡の付近、玉川上水の北側に一橋大学のキャンパスがあるはずです。ここからは見えませんが。その証拠に、次に出現する橋の名前が「商大橋」となっています。

商大橋からは、大学評価・学位授与機構の敷地を見ることができます。

商大橋 大学評価・学位授与機構

商大橋の付近で、五日市街道が玉川上水右岸に沿って走るようになります。この先、喜平橋で五日市街道は玉川上水の右岸から左岸に位置を変え、その先の境橋で玉川上水から離れ、五日市街道は千川上水沿いに進みます。

商大橋の次が一位橋、そしてその先に西武多摩湖線の線路が交叉しています。西武多摩湖線の手前が桜橋です。

一位橋から桜橋 桜橋から

桜橋からは、八左衛門橋、山屋橋、喜平橋と続きます。

八右衛門橋から

山家橋から喜平橋

喜平橋とは、もともとこの地の組頭だった喜兵衛さんの名を取って喜兵衛橋と呼ばれており、それが喜平橋に変わったと案内板にありました。

喜平橋から北西方向に向かう道が、警察学校への道です。その道は桜トンネルとなっており、今が見頃でした。

喜平橋から警察学校への道

喜平橋からは、小桜橋、茜屋橋、貫井橋、そして小金井橋と続きます。

このあたり、玉川上水の右岸の土手は桜街道となっています。

喜平橋から小桜橋

茜屋橋で玉川上水は新小金井街道と交叉します。

茜屋橋手前 茜屋橋

小金井橋手前

小金井橋で玉川上水は小金井街道と交叉します。小金井街道を南下すると中央本線の武蔵小金井駅に至ります。

以下次号。

羽村から四谷大木戸までのルートにおいて、流れる水量が区間毎に変化します。羽村取水所から第3水門までは最大水量です。第3水門で大部分が分水して村山貯水池方面に地下水路で運ばれます。第3水門から小平監視所までは少なくはなりますが十分な水量が流れ、その全量が小平監視所から東村山浄水場に行ってしまいます。

小平監視所からは、排水を高度処理した水が放流されており、その水が東京久我山の浅間橋まで流れています。

羽村取水口から拝島までのルートを2008年11月に歩き(1、2)、拝島から西武国分寺線の鷹の台駅までのルートを今年2月に歩きました(3、4、5)。

羽村取水所から四谷までの全体の概略地図を以下に示します。

玉川上水全体図

そしてこの4月3日、3回目として鷹の台駅から三鷹駅までのコースを歩いてきました。以下のルートです。今回のルートは、小平監視所で放流される下水高度処理水が流れている流域です。

今回歩いたコース(クリックすると橋の名前が入った拡大図になります)

ちょうど桜の花が満開の時期であり、この週末を逃すと満開の桜を見ることができません。天気予報は晴れでしたが、残念ながら薄曇りで時折日が差す程度です。これでは桜のいい写真を撮ることは困難ですが、やむを得ません。

西武国分寺線を鷹の台駅で降りると、さっそく歩き始めました。

この付近で、玉川上水と並行して、玉川上水の左岸に新堀用水が流れています。前回鷹の台駅までのコースを歩いたときは新堀用水について知らなかったので、写真を1枚も撮っていないという失態でした。

そこでまず新堀用水からです。

鷹の台駅の東側、玉川上水の北側には、小平中央公園が位置しています。左下の写真は、玉川上水から小平中央公園方向を写した写真で、手前に見えるうさぎ橋は新堀用水に架かる橋です。右下は玉川上水の下流側を見た写真で、写真の右手が玉川上水、左手が新堀用水になります。

鷹の台近くの公園 手前は新堀用水にかかる橋 左が新堀用水・右が玉川上水

そして左下が新堀用水、右下が玉川上水です。

新堀用水 玉川上水

歩き始めてすぐ、玉川上水左岸に「玉川上水立坑」と書いた建物が出現します。扉には「列車通行中扉の開閉注意」と書かれています。もちろん回りに鉄道線路など見あたりません。後で調べたら、この地の地下を武蔵野線が走っているのですね。この建物の扉を開けると、武蔵野線の線路へ向かう立て坑が出現するのでしょう。

玉川上水立坑の北側には津田塾大学が隣接するのですが、歩いているときは気付きませんでした。

玉川上水立坑

しばらく行くと小川水衛所跡です。玉川上水事典の「水衛所」には

「昭和40年、淀橋浄水場が廃止された時、芥上げや水路監視を行う水衛所は、熊川、砂川、小川、境、久我山、和田堀、代々木(余水吐際)、四谷大木戸にあった。

水衛は水路の下流から上流に向かい、各水衛所間を受け持ち区域として毎月10回以上巡視することになっており、また上水路の各分水口樋口の鍵は、水衛が保管していた。」

と説明されています。

下の写真のグリッドのところにゴミが溜まり、それを上のデッキから道具を使って除去していたのでしょう。

小川水衛所跡

小川水衛所跡の付近、玉川上水の北側に一橋大学のキャンパスがあるはずです。ここからは見えませんが。その証拠に、次に出現する橋の名前が「商大橋」となっています。

商大橋からは、大学評価・学位授与機構の敷地を見ることができます。

商大橋 大学評価・学位授与機構

商大橋の付近で、五日市街道が玉川上水右岸に沿って走るようになります。この先、喜平橋で五日市街道は玉川上水の右岸から左岸に位置を変え、その先の境橋で玉川上水から離れ、五日市街道は千川上水沿いに進みます。

商大橋の次が一位橋、そしてその先に西武多摩湖線の線路が交叉しています。西武多摩湖線の手前が桜橋です。

一位橋から桜橋 桜橋から

桜橋からは、八左衛門橋、山屋橋、喜平橋と続きます。

八右衛門橋から

山家橋から喜平橋

喜平橋とは、もともとこの地の組頭だった喜兵衛さんの名を取って喜兵衛橋と呼ばれており、それが喜平橋に変わったと案内板にありました。

喜平橋から北西方向に向かう道が、警察学校への道です。その道は桜トンネルとなっており、今が見頃でした。

喜平橋から警察学校への道

喜平橋からは、小桜橋、茜屋橋、貫井橋、そして小金井橋と続きます。

このあたり、玉川上水の右岸の土手は桜街道となっています。

喜平橋から小桜橋

茜屋橋で玉川上水は新小金井街道と交叉します。

茜屋橋手前 茜屋橋

小金井橋手前

小金井橋で玉川上水は小金井街道と交叉します。小金井街道を南下すると中央本線の武蔵小金井駅に至ります。

以下次号。