前報に引き続き、新高山城と三原城の訪問記です。

三原城天守台(西北西から)

山陽新幹線において、福山駅から西へ2つ先が三原駅です。三原駅に接して三原城跡があります。そして三原駅から在来の山陽本線で西へ1つ先が本郷駅です。新高山城の最寄り駅が本郷駅です。

《小早川隆景》

新高山城と三原城についてはいずれも、小早川隆景が主要登場人物となります。

小早川隆景は、毛利元就の三男で、父・元就が長男・隆元、次男・元春、三男・隆景に与えた「三矢の訓」の逸話で有名です。

竹原小早川家の当主が病死し、跡継ぎがなかったため、隆景が竹原小早川家の養子となり、12歳で竹原小早川家の当主となりました。さらに、小早川氏の本家・沼田小早川家を乗っ取る形で家督を継ぎ、沼田・竹原の両小早川家を統合しました。

1515年、隆景は沼田小早川家の高山城に入り、さらに1552年、沼田川を挟んだ対岸に新高山城を築城しました。

1582年、本能寺の変と秀吉の中国大返しのあと、隆景は居城を新高山城から瀬戸内海に面した三原城に移しました。

1594年、秀吉の義理の甥・羽柴秀俊(後の秀秋)を小早川家の養子に迎えました。1595年、秀俊改め秀秋に家督を譲って隠居し、譜代の家臣団だけを率いて備後三原に移ります。1597年、三原城にて65歳で急死しました。

小早川秀秋については、関ヶ原の戦いで西軍側として参戦し、戦の途中で寝返って東軍に勝利をもたらしたことで有名です。

《新高山城(にいたかやまじょう)》

4月19日、福山城の訪問を終えた後、福山駅から在来の山陽本線で西へ向かい、糸崎駅で乗り継ぎ、本郷駅で下車します。

続100名城のスタンプは、新高山城の周辺ではなく、本郷駅の近くの本郷生涯学習センターに置いてあります。近くといっても炎天下をけっこう歩きました。今回はお城から遠いところでスタンプを入手し、お城も山城であることから、新高山城そのものの訪問はしないこととしました。

新高山城

本郷生涯学習センターから西へ向かうと、沼田川に至ります。本郷橋から新高山城の写真を撮ることが目的です。本郷橋は、山陽道が通る自動車道と、自動車道に並んだ歩道に別れています。歩道の中央から北方を見て、沼田川の左側の山が新高山城(上写真、下写真の左)、沼田川の右側の山が高山城(下写真の右)です。

左:新高山城 右:高山城

安芸沼田荘の地頭であった小早川氏が鎌倉時代に高山城を築いたとされます。

上の小早川隆景の説明でも述べたように、上写真右の高山城は沼田小早川家の居城であり、ここに隆景が1515年に入りました。1552年、隆景が、高山城の副塁として築かれた城を修築したのが、上写真左の新高山城です。隆景はその後、三原城を築城して1582年に本拠を移し、新高山城は廃城となりました。

新高山城は、ウィキによると、

『標高197.6mの山頂部を中心に築かれた山城で、その規模は東西400mに及ぶ。北と東は沼田川で守られ、瀬戸内海にも近く、城下には水軍の基地も建設された。

本丸、中の丸、西の丸、北の丸、釣井の段、鐘の段などの曲輪が残存し、シンゾウス郭やライゲンガ丸等、独特の曲輪名が残っている。本丸には枡形の土塁遺構や建物の礎石が残っている。』

とあります。

さて、予定通り新高山城を遠方から眺める写真を撮りおわったので、元来た道をたどり、本郷駅に至ります。JR在来の山陽本線で一駅東に、三原城が位置する三原駅があります。

《三原城》

三原駅に到着し、まずは観光案内所で情報を入手します。その後、本日の宿であるホテルルートイン三原駅前に行き、チェックインを済ませて荷物を預けます。

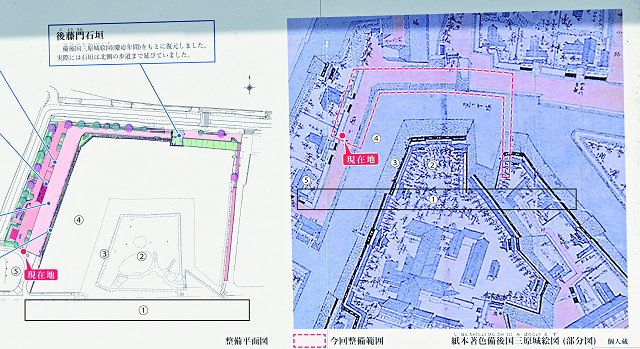

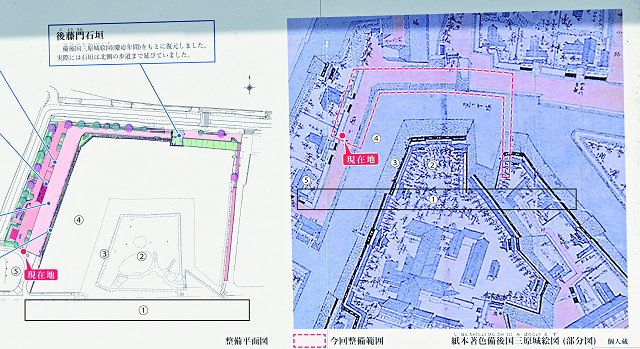

三原城案内図

上の図は、左が現在の状況、右が江戸時代の絵地図です。左の図にあるように、①三原駅の北に接して②天守台があります。②天守台の西・北・東が④内堀で囲まれています。

実は、明治維新までの三原城は、サイト「【続日本100名城・三原城(広島)】2度のピンチから逃れた巨大天主台のあるキセキの海城」で案内されている「紙本着色備後国三原城絵図」に見るような規模を有していました。上記三原城案内図の右の図面は、このサイトの絵地図の一部です。両者を対比してみると、往時の本丸は、②天守台の北側の一部を除いて破壊され、三原駅が建設されていることが明らかです。即ち、われわれが現在見ることのできる三原城跡は、天守台の一部のみであることがわかります。

JR線の①三原駅のガードを南から北に向かってくぐると、上の三原城案内図の「現在地」付近に出ました。ここからは、下写真のように、②天守台③西側の石垣と④内堀を見ることができます。後方の山は桜山で、三原城を守備する拠点の一つでした。

②天守台③西側の石垣と④内堀 後方の山は桜山

⑤小早川隆景像

④内堀の外側を、時計回りにぐるっと回りました。

三原城天守台(西北西から)

②天守台(北北西から)

ぐるっと一回りすると、②天守台の南東方向に②天守台への登り口がありました。下の写真は、②天守台から北東方向です。

②天守台から北東方向

ここ三原城は、1567年ころに小早川隆景が築いた水軍の要害が前身とされます。1577年には織田信長の中国攻めを受けて、毛利輝元が本陣を置きました。その後、隆景は筑前に移りましたが、1595年に養子秀秋に家督を譲ると、三原に戻り城と城下町を整備しました。

「紙本着色備後国三原城絵図」を見てもわかるように、本丸と二之丸を中心に、東側に三之丸、東西に出丸に相当する築出を配置。曲輪は海水を利用した水堀で囲み、船入を設置するなど、典型的な海城でした。

こうして、三原城訪問を終了しました。

駅の観光案内所でのご案内によると、三原はたこが名物のようです(三原のタコ)。

おいしいたこ料理が食べられるお店として、観光案内所で登喜将を紹介されました。宿に戻って電話を掛けると、無事に予約することができました。

登喜将では、たこ定食とたこの釜めしを注文しました。釜めしは1つを2人でシェアします。

たこ定食(たこのやわらか煮・たこ旨だし鍋・たこ天・ご飯・お吸い物・果物)

たこの釜めし

夕食の後、海岸沿いに以下のモニュメントを見つけました。

このプロペラは1977年に建造された約200mもの全長を持つ自動車運搬船「アメリカンハイウェイ号」に付けられていたもので、直径は6.3m、重さは約20トンもあります。三原城築城450年で今治造船所が寄贈しました。

こうして、4月19日の一日で、福山城、新高山城、三原城の3つの城を巡りました。以下次号

三原城天守台(西北西から)

山陽新幹線において、福山駅から西へ2つ先が三原駅です。三原駅に接して三原城跡があります。そして三原駅から在来の山陽本線で西へ1つ先が本郷駅です。新高山城の最寄り駅が本郷駅です。

《小早川隆景》

新高山城と三原城についてはいずれも、小早川隆景が主要登場人物となります。

小早川隆景は、毛利元就の三男で、父・元就が長男・隆元、次男・元春、三男・隆景に与えた「三矢の訓」の逸話で有名です。

竹原小早川家の当主が病死し、跡継ぎがなかったため、隆景が竹原小早川家の養子となり、12歳で竹原小早川家の当主となりました。さらに、小早川氏の本家・沼田小早川家を乗っ取る形で家督を継ぎ、沼田・竹原の両小早川家を統合しました。

1515年、隆景は沼田小早川家の高山城に入り、さらに1552年、沼田川を挟んだ対岸に新高山城を築城しました。

1582年、本能寺の変と秀吉の中国大返しのあと、隆景は居城を新高山城から瀬戸内海に面した三原城に移しました。

1594年、秀吉の義理の甥・羽柴秀俊(後の秀秋)を小早川家の養子に迎えました。1595年、秀俊改め秀秋に家督を譲って隠居し、譜代の家臣団だけを率いて備後三原に移ります。1597年、三原城にて65歳で急死しました。

小早川秀秋については、関ヶ原の戦いで西軍側として参戦し、戦の途中で寝返って東軍に勝利をもたらしたことで有名です。

《新高山城(にいたかやまじょう)》

4月19日、福山城の訪問を終えた後、福山駅から在来の山陽本線で西へ向かい、糸崎駅で乗り継ぎ、本郷駅で下車します。

続100名城のスタンプは、新高山城の周辺ではなく、本郷駅の近くの本郷生涯学習センターに置いてあります。近くといっても炎天下をけっこう歩きました。今回はお城から遠いところでスタンプを入手し、お城も山城であることから、新高山城そのものの訪問はしないこととしました。

新高山城

本郷生涯学習センターから西へ向かうと、沼田川に至ります。本郷橋から新高山城の写真を撮ることが目的です。本郷橋は、山陽道が通る自動車道と、自動車道に並んだ歩道に別れています。歩道の中央から北方を見て、沼田川の左側の山が新高山城(上写真、下写真の左)、沼田川の右側の山が高山城(下写真の右)です。

左:新高山城 右:高山城

安芸沼田荘の地頭であった小早川氏が鎌倉時代に高山城を築いたとされます。

上の小早川隆景の説明でも述べたように、上写真右の高山城は沼田小早川家の居城であり、ここに隆景が1515年に入りました。1552年、隆景が、高山城の副塁として築かれた城を修築したのが、上写真左の新高山城です。隆景はその後、三原城を築城して1582年に本拠を移し、新高山城は廃城となりました。

新高山城は、ウィキによると、

『標高197.6mの山頂部を中心に築かれた山城で、その規模は東西400mに及ぶ。北と東は沼田川で守られ、瀬戸内海にも近く、城下には水軍の基地も建設された。

本丸、中の丸、西の丸、北の丸、釣井の段、鐘の段などの曲輪が残存し、シンゾウス郭やライゲンガ丸等、独特の曲輪名が残っている。本丸には枡形の土塁遺構や建物の礎石が残っている。』

とあります。

さて、予定通り新高山城を遠方から眺める写真を撮りおわったので、元来た道をたどり、本郷駅に至ります。JR在来の山陽本線で一駅東に、三原城が位置する三原駅があります。

《三原城》

三原駅に到着し、まずは観光案内所で情報を入手します。その後、本日の宿であるホテルルートイン三原駅前に行き、チェックインを済ませて荷物を預けます。

三原城案内図

上の図は、左が現在の状況、右が江戸時代の絵地図です。左の図にあるように、①三原駅の北に接して②天守台があります。②天守台の西・北・東が④内堀で囲まれています。

実は、明治維新までの三原城は、サイト「【続日本100名城・三原城(広島)】2度のピンチから逃れた巨大天主台のあるキセキの海城」で案内されている「紙本着色備後国三原城絵図」に見るような規模を有していました。上記三原城案内図の右の図面は、このサイトの絵地図の一部です。両者を対比してみると、往時の本丸は、②天守台の北側の一部を除いて破壊され、三原駅が建設されていることが明らかです。即ち、われわれが現在見ることのできる三原城跡は、天守台の一部のみであることがわかります。

JR線の①三原駅のガードを南から北に向かってくぐると、上の三原城案内図の「現在地」付近に出ました。ここからは、下写真のように、②天守台③西側の石垣と④内堀を見ることができます。後方の山は桜山で、三原城を守備する拠点の一つでした。

②天守台③西側の石垣と④内堀 後方の山は桜山

⑤小早川隆景像

④内堀の外側を、時計回りにぐるっと回りました。

三原城天守台(西北西から)

②天守台(北北西から)

ぐるっと一回りすると、②天守台の南東方向に②天守台への登り口がありました。下の写真は、②天守台から北東方向です。

②天守台から北東方向

ここ三原城は、1567年ころに小早川隆景が築いた水軍の要害が前身とされます。1577年には織田信長の中国攻めを受けて、毛利輝元が本陣を置きました。その後、隆景は筑前に移りましたが、1595年に養子秀秋に家督を譲ると、三原に戻り城と城下町を整備しました。

「紙本着色備後国三原城絵図」を見てもわかるように、本丸と二之丸を中心に、東側に三之丸、東西に出丸に相当する築出を配置。曲輪は海水を利用した水堀で囲み、船入を設置するなど、典型的な海城でした。

こうして、三原城訪問を終了しました。

駅の観光案内所でのご案内によると、三原はたこが名物のようです(三原のタコ)。

おいしいたこ料理が食べられるお店として、観光案内所で登喜将を紹介されました。宿に戻って電話を掛けると、無事に予約することができました。

登喜将では、たこ定食とたこの釜めしを注文しました。釜めしは1つを2人でシェアします。

たこ定食(たこのやわらか煮・たこ旨だし鍋・たこ天・ご飯・お吸い物・果物)

たこの釜めし

夕食の後、海岸沿いに以下のモニュメントを見つけました。

このプロペラは1977年に建造された約200mもの全長を持つ自動車運搬船「アメリカンハイウェイ号」に付けられていたもので、直径は6.3m、重さは約20トンもあります。三原城築城450年で今治造船所が寄贈しました。

こうして、4月19日の一日で、福山城、新高山城、三原城の3つの城を巡りました。以下次号

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます