私が子馬のRhodococcus equi 感染症の調査・研究に取り組んだのは30代の頃。

それ以降は外科手術に忙殺され、所長業務もあり、他の学会発表、講演・講義もあり、それまでのようには継続できなかった。

R.equi 研究・調査も新しい切り口があまりなくなった。

私の周辺でも本当にひどい多発牧場というのもなくなった。

生まれる子馬のほとんどがロド肺炎を発症し、その1-2割が死ぬという牧場がかつてはあったのだ・・・・・

子馬は生後、とても早い時期からR.equiに暴露され、感染が成立している。

早期発見・早期治療が重要。

そのためのスクリーニングとして日齢による血液検査が有効。

というのが私のR.equi感染症の研究のまとめであった。

それは、かつての多発牧場を散発牧場に、散発牧場を非発生牧場にすることに役立ってきたのは間違いない。

ー

その後の世界のR.equi感染症研究をまとめた総説が2022年のEquine Veterinary Journal に掲載されている。

Rhodococcus equi foal pneumonia: Update on epidemiology, immunity, treatment and prevention

Pneumonia in foals caused by the bacterium Rhodococcus equi has a worldwide distribution and is a common cause of disease and death for foals. The purpose of this narrative review was to summarise recent developments pertaining to the epidemiology, immune responses, treatment, and prevention of rhodococcal pneumonia of foals. Screening tests have been used to implement earlier detection and treatment of foals with presumed subclinical R. equi pneumonia to reduce mortality and severity of disease. Unfortunately, this practice has been linked to the emergence of antimicrobial-resistant R. equi in North America. Correlates of protective immunity for R. equi infections of foals remain elusive, but recent evidence indicates that innate immune responses are important both for mediating killing and orchestrating adaptive immune responses. A macrolide antimicrobial in combination with rifampin remains the recommended treatment for foals with R. equi pneumonia. Great need exists to identify which antimicrobial combination is most effective for treating foals with R. equi pneumonia and to limit emergence of antimicrobial-resistant strains. In the absence of an effective vaccine against R. equi, passive immunisation remains the only commercially available method for effectively reducing the incidence of R. equi pneumonia. Because passive immunisation is expensive, labour-intensive and carries risks for foals, great need exists to develop alternative approaches for passive and active immunisation.

Rhodococcus equi によって引き起こされる子馬の肺炎は世界中に広がっており、子馬の疾病と死亡のありふれた原因である。

死亡率を減少させ、この病気の重症度を減らすために、潜在性のR.equi肺炎が疑われる子馬を早期発見と治療の実施するためのスクリーニングテストが用いられてきた。

残念なことに、この実践は、北米での抗菌剤耐性のR.equiの出現に関わってきた。

子馬のR.equi感染に対する防御免疫の関連は不明なままだが、細胞内での殺菌と免疫応答の適応調節の両方にとって細胞内の免疫応答が重要であることを最新のエヴィデンスは示唆している。

リファンピンと組み合わせたマクロライド系抗菌剤がいまだにR.equi肺炎の子馬に推奨される治療である。

どの抗菌剤の組み合わせがR.equi肺炎の子馬を治療するのに最も効果的で、抗菌剤耐性株を出現を制限するのか、調べる必要がある。

R.equiに対する有効なワクチンがない中で、受動免疫が唯一のR.equi肺炎の発生を効果的に抑制する市販されている製剤である。

受動免疫は高価で、労力がかかり、子馬にリスクがあるので、受動免疫そして能動免疫の代わりのアプローチを開発する多大な必要性が存在している。

ー

USAでは1990年代からR.equiの高度免疫血漿製剤が市販されていた。

「受動免疫」「市販されている」とはそれを指している。

このreviewには元になるいくつもの学術報告がある。

R.equi研究の「潮流」なのだが、流れていく先はまだ誰にも見えない。

先はナイアガラの瀑布かもしれないのだ。

例えば、azithromycin を投与して予防できる、などという報告が出たこともあった。

今でさえ治療と予防に苦労しているのに、R.equiに抗菌剤が効かなくなったら・・・・

馬医者と馬牧場の責任ある行動が求められている。

///////////

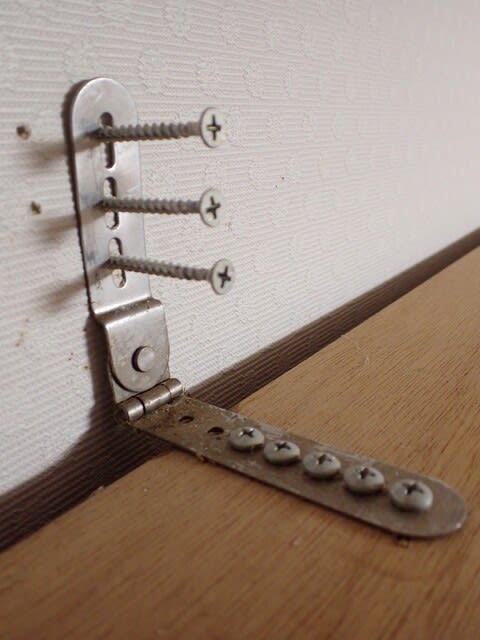

うちの郵便受け。

塗装しなおした。