<1969> 大和の花 (223) レンゲツツジ (蓮華躑躅) ツツジ科 ツツジ属

枝先に主として1個の花芽がつき、その下側に数個の葉芽がつくレンゲツツジ亜属のレンゲツツジは、幹が叢生し、枝が斜めに広がりを見せ、大きいもので高さが2.5メートルほどになる落葉低木で、山地の少し湿り気のある日当たりのよい草地や林縁に生える。花芽は長さ1.5センチほどの長卵形、芽鱗は濃赤褐色で、白毛によって縁取られている。花芽の下側の葉芽は小さく、前述の通り数個に及ぶ。葉芽から成長する葉は長さが10センチほどの倒披針形で互生する。葉の質は薄く、縁に鋸歯はない。秋に紅葉もしくは黄葉して美しい彩を見せる。

花期は5月から7月ごろで、葉の展開とほぼ同時に開花する。1個の花芽から普通8個、ときに2個から10個の漏斗状花が咲き出す。このように集まって開花してゆく姿に蓮華を連想したことによりこの名があるという。朱橙色の花冠は5裂して直径5センチから8センチになり、日本に野生しているツツジの中では最も大きく、上部の裂片には橙黄色の斑点が入り、華やかである。この花の形や色に赤鬼を連想したことによるオニツツジ(鬼躑躅)の別名もある。蓮華が鬼では様にならないが、里謡に見える「聞いて恐ろし、見て美し」とはレンゲツツジ(蓮華躑躅)への評である。レンゲツツジに言わせれば、「百聞は一見に如かず」であろう。

本州、四国、九州に分布する日本の固有種で、大和(奈良県)では自生地が散見され、シカの多い奈良市の若草山や天川村の観音峰で見られるのは葉や花にアンドロメドトキシンやロドヤポニンという有毒物質を含むためシカの食害を受けずにいられるからだろうと言われる。レンゲツツジはツツジの中でもよく知られる有毒植物で、「聞いて恐ろし」はもしかして、この点を教えているのかも知れない。 写真はレンゲツツジ(観音峰と若草山)と花のアップ。1個の花芽から10個の花がついている。右端の写真は裂開したレンゲツツジの蒴果。10月の撮影であるが、既に芽鱗がはっきり見える花芽が写っているのがわかる。 ダム湖静か青葉に四方を囲まれて

<1970> 大和の花 (224) アケボノツツジ (曙躑躅) ツツジ科 ツツジ属

レンゲツツジ亜属の中で今1種大和(奈良県)に自生しているツツジがある。紀伊半島と四国に分布を限る日本固有の落葉低木のアケボノツツジ(曙躑躅)で、山岳の明るい岩場や疎林内に生え、大きいものでは高さが6メートルほどになる。枝は密に伸び、その先に広楕円形の葉が5個ずつ輪生する。ゴヨウツツジ(五葉躑躅)のシロヤシオ(白八汐)に似るところがあり、花のない時期には間違いやすい。

花期は4月から5月ごろで、葉の展開前の枝先に紅色が強い淡紅紫色の漏斗状の花を1、2個つける。花冠は直径5センチほどで5裂する。裂片は逆ハート形で、サクラの花弁のように先端が少し凹む。花には全体に丸みがあり、艶やかな彩に加え、柔和さが見られる。雄しべは10個。実は蒴果で夏の終わりごろ熟し、裂開する。岩場や疎林内に生えるので、花どきには遠目にもよく目にすることが出来、「アケボノツツジが新緑に混じり、鹿の子絞りに尾根の斜面を染める」(森沢義信著『奈良80山』)というような表現もなされている。

福島県から三重県の太平洋側に分布する仲間のアカヤシオ(赤八汐)とは住み分け、大和(奈良県)はアケボノツツジの分布域に当たり、アカヤシオの姿は見られない。両者は花も葉も全体的によく似るので花どきも判別し難いが、アケボノツツジは花柄に毛がないのに対し、アカヤシオには長い腺毛が見られるのでこの点によって見分けられる。

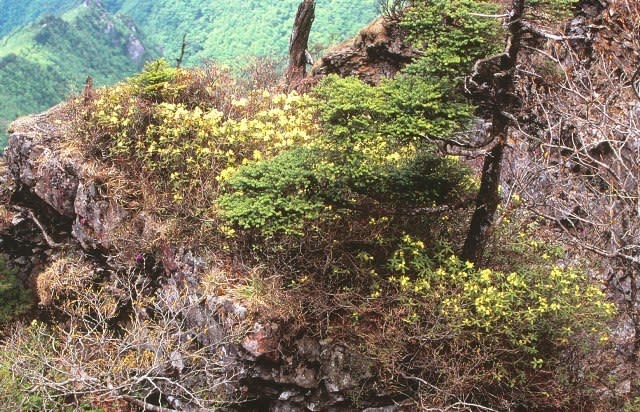

大和(奈良県)におけるアケボノツツジの分布は、台高山系と大峰山系に集中し、大台ヶ原山、大和岳、白鬚岳、釈迦ヶ岳、大日岳、七面山の一帯に多く見られる。低山にもわずかに生えるが、大半は標高1000メートル以上の山岳に見られるツツジで、台高も大峰も壮年期の岩場を有する地勢にあることが岩場を好むアケボノツツジには好適なのだろう。だが、生える場所が限定的で個体数も限られていることから、奈良県ではレッドリストの希少種にあげられ、白鬚岳に自生するものは分布の北限と見られ、注目種としてもあげられている。

なお、大和(奈良県)の山岳に見られるアケボノツツジは5月中旬以降が花の見ごろで、そのころ晴天を見計らって出向けば素晴らしい花風景に出会える。その花を思うに、アケボノツツジの右に出るツツジはないと言える。アケボノツツジの名もベニヤシオ(紅八汐)の別名もその花の美しさを愛でてつけられているのがわかる。 写真はアケボノツツジ。群落の写真は大日岳付近での撮影。 推奨すあけぼのつつじの尾根の花

<1971> 大和の花 (225) バイカツツジ (梅花躑躅) ツツジ科 ツツジ属

次は枝先に葉芽がつき、その下側に数個の花芽がつくトキワバイカツツジ亜属のバイカツツジ(梅花躑躅)を紹介したいと思う。バイカツツジは山地の明るい林内や林縁、崖地などに生える落葉低木のツツジで、高さは大きいもので2メートルほどになる。葉は枝先に互生し、長さが7センチ前後の楕円形もしくは長楕円形で、縁には鈍い鋸歯がある。表面は浅い緑色で、裏面は粉白色であるが、花どきの若い葉は萌黄色のこともある。

花期は6月から7月ごろで、葉の展開後に開花する。白い花冠は直径2センチほどの皿形で、平開し、5裂する。上部の裂片には紅紫色の斑点が入るものが多いが、裂片の基部に紅色の斑紋が出来るタイプも見られる。この花をウメの花に見立てたことによりこの名がある。花は葉を傘代わりに1個から数個やや下向きに開く。雄しべは5個。実は蒴果で、初秋に熟す。この葉と花の位置関係は雨の多い季節に花を咲かせるバイカツツジの知恵の現われに思える。

北海道の南部から本州、四国、九州に分布する日本の固有種で、大和(奈良県)では宇陀市の自生地を除くと紀伊山地の南端部に集中して見られる稀産のツツジで、奈良県のレッドデータブックには個体数が少なく、植生の遷移が懸念されるとして希少種にリストアップされている。 写真はバイカツツジの花(下北山村の林縁)。 時を得て花は咲くなりそれぞれにありそれぞれに照らし照らされ

<1972> 大和の花 (226) ヒカゲツツジ (日陰躑躅) ツツジ科 ツツジ属

ヒカゲツツジ(日陰躑躅)は全体的に腺状の鱗片が密生し、枝先に花芽が1個つき、この1個の花芽から数個の花が開く特徴を有するヒカゲツツジ亜属の代表種で、高さが2メートルほどになる常緑低木のツツジである。その名にヒカゲとあり、サワテラシ(沢照らし)の別名を持つが、日陰や渓谷の岩壁だけでなく、冷温帯域に当たる山岳高所の岩尾根にも見え、岩尾根は概して日当たりのよい明るい場所で、風衝地でもあるため、丈の低い群落が目につく。

葉は枝先に集まって互生し、葉身は長さが9センチ前後の披針形もしくは長楕円形の薄い革質で、縁には鋸歯がない。花期は4月から5月ごろで、淡黄色の漏斗状鐘形の花冠は直径4センチ前後、5裂し、上部の裂片には緑色の斑点がある。大和(奈良県)おいては自生するツツジに黄色を帯びる花を有するものはほかになく、一見してそれとわかる。雄しべは10個。葯は紅色。

本州の関東地方以西、四国、九州に分布する日本の固有種で、襲速紀要素系の分布圏を示すツツジの1つで、大和(奈良県)では、東南部に分布域が片寄り、大峰山脈の標高約1750メートルの尾根では岩場を占拠しているものも見える。 写真はヒカゲツツジ。写真左は大峰山脈空鉢岳付近に咲く群落の花。右の写真は沢照らしの名がふさわしい天川村の御手洗渓谷の花。

如何にあれ心は自由の器なり果して私に私の器