「真実は小説よりも奇なり」と云いますが、すぐれた論考はまさにそのものずばりで面白く読むことが出来ます。

最近ようやく読了いたしました三点をご紹介します。

■慶長五年の九州における黒田如水・加藤清正の軍事行動(攻城戦と城受け取り)について

「真実は小説よりも奇なり」と云いますが、すぐれた論考はまさにそのものずばりで面白く読むことが出来ます。

最近ようやく読了いたしました三点をご紹介します。

■慶長五年の九州における黒田如水・加藤清正の軍事行動(攻城戦と城受け取り)について

現在五月の熊本史談会の折に配布された資料「大矢野家文書」の内、天正十八年に「木山紹宅書之」の署名がある文書を読んでいる。

天正十七年八月小西行長は新たに得た領地宇土に城を構えるべく、大矢野氏を含む天草五人衆にその費用の負担を申付けている。

すでに領地安堵のお墨付きを請けていた五人衆は、「不受」の意を伝えたため行長は秀吉に報告、秀吉は一転「左様ニ六ヶ敷好(奴)原可刎頭」と命じ、志岐城の志岐鱗泉を攻めることに成る。これらの事が詳細に書かれており、いままで余りなじみなかった小西の家臣の名前が登場したりして、完読はできないまでもわくわくさせられている。佐々成政没落後の水野六左衛門(勝成)の活躍や、加藤清正の勢の働きなど興味深い。

全18頁難行苦行である。

八代未来の森ミュージアムの鳥津亮二氏の著「小西行長 抹殺されたキリシタン大名の実像 資料で読む戦国史」を併せてよみながら、小西行長が少し身近になったことを感じている。

荷風の小説は随分読んだが、俳句と云うのは全く知らない。 内容紹介に「頽廃落魄の趣味」とあるが、あの小説の風味がどのような句に生まれ変わるのだろうか。興味深い・・・

|

荷風俳句集 (岩波文庫) |

| 岩波書店

|

・天正五年(1577)十月十日、和州志(信)貴城攻、松永久秀自殺

・ 同月 父・藤孝と共に丹波(亀山・笹山・久下過部・籾井・菅城等)攻め

・天正六年(1578) 信長公御身近く御勤仕、御小姓に出させらる

この時期信長公の御腰物を拝領、小刀の柄に九曜の置物あり、これを見事也として絺の紋に御付、信長公に御目に懸けたところ

「珍敷紋を付候」「一段見事也」とあって御定紋になさるべく仰出。

・ 同年六月~七月 神吉・志方城攻め

・ 同年八月 「藤孝君安土へ御出仕有り、忠興君縁辺の事を被達」

光秀甚悦之、藤孝君・忠興君も家門の面目と御喜悦不斜、同月青竜寺にて御婚礼有、十六歳ニ而御夫婦御同年也

・ 同年九月 丹波国小山・大槻・高山(一ニ高城)・馬堀等の城攻め

・ 同年十一月 有岡城攻・細川勢付城に留まり越年

・天正七年(1579)七月 嶺山城(吉原山城)攻め

織田信長の天下統一と共に、城主は細川氏に代わり細川興元は、天正10年(1582)、本丸に御陣屋を建て、二ノ丸・三ノ丸を置き、

寺谷の東(今の上町)市街地を開いて、嶺山(みねやま)と名付けた。

・永禄六年(1563)癸亥十一月十三日、忠興誕生 熊千代・与一郎・越中守・従四位下侍従・少将・従三位宰相・三齋宗立・松向寺殿

・天正二年(1574)甲戌正月十七日、信長の命に因て明智光秀の女御嫁娶之約有之

・天正四年(1576)丙子十一月、十四歳ニ而甲冑御召初

・天正五年(1577)丁丑二月十五日、藤孝君貝塚の一揆攻衆にて御向ひ被成候時、忠興君十五歳ニ而初陳也

・ 同 二月廿二日長尾合戦、三月朔日鈴木孫市居城攻に参加

・ 同 十月朔日河州片岡城攻・・・「忠興君御若年にての御働を、信長公深く御賞美被成、感書を被進候、人皆羨之候と也」

綿考輯録はこの感状については、その内容を取り上げていない。

信長直筆の書状であることを証明する、堀秀政の添え状がある貴重な書状だが、綿考輯録の編者小野武次郎はこれを見ることが出来なかっ

たのかもしれない。

追記:実はこの書状については天正七年の丹後攻めにあたっての項に取り上げられている。果してどちらが本当? 6:23/22:22記

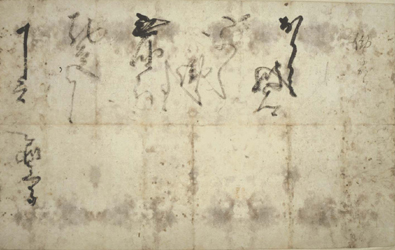

働き手からニて候

かしく

おりかみ

披見候

いよ/\

働候

事

無油断

馳走候へく候

十月二日

与一郎殿

堀秀政の添状

御折紙具ニ今披露候処則ち御自筆之披成御書候

尚以相替儀候ハゝ追々可有御注進旨御意候恐々謹言

堀久太郎秀政 判

十月二日

長岡与一郎殿

御陳所

附けたし

さて此の時、細川軍の勇士・下津権内が戦死した。そのことを忠興は残念に思い「つりを被仰候」と綿考輯録は記している。(巻九p9)

この「つり」とは「吊」の字を当て、「弔=とむらう、弔意」の意がある。ところがここでは「つり」と記してあり興味深い。

綿考輯録・巻二十六(p352)に上月文右衛門召し出しに関わる一文があるので、付けたしとしてご紹介する。

堀内旦夕覚書ニ、真源院様御代に上月文右衛門五千石ニ而被召可抱候、其後八代ニ而三齋公江村上河内申上候は、此比熊本ニ而大身成ルものを被召抱由申上候得ハ、御意ニ肥後は人数寄ニ而候間左様ニ可有之、何と申候者かと御尋之時、上月文右衛門と申、福嶋左衛門大夫殿にて城代勤居候者之由申上候ヘハ、いかにも御聞及被成候者之由御意被成候、河内申上候は最早年か無御座と承及候由申上候得は、以之外御立腹ニ而、扨々侍ニ年かいる物か、今日被召置、早用ニ立侍越後ノ忠太をしらぬかと御意被成候由、其日之内ニ熊本ニ聞申候得ハ、年寄たる侍中何も八代之方を拝し申由、遠坂関内殿御咄承申候、先年十七人之義士御預之刻此咄仕申候得ハ、何も承被申被奉感候、河内も大坂陳ニ而も能壱万石被為拝領候得共、河内申上候言と御意とハ、扨も/\上下之相違と書付置申候、下略

台風の進路予想図をみると、どうやら熊本への上陸・通過の可能性がでてきた。随分勢力は弱くはなっているが、久々という感じがする。

水害に限らず、台風でも何度も痛い目にあった熊本だが、どうぞお手柔らかに願いたいものだ。どんより曇った空から、ときおり雨を降らせているが、風は昨日程にはない。一昨日・昨日の強風は何だったのだろう・・・・雨は農家の皆様には恵みの雨になったようだが、こちらも程ほどで収まってほしいものだ。

右上月八右衛門江戸御留守居相勤候内、長岡筑後在江戸之事有之候、松平出羽守殿ハ御代々御心安く候間、筑後を御振廻八右衛門も御呼被成候、八右衛門儀筑後と一座之儀を断申候得共御心安思召、筑後事ニ候得はゆるゆると御咄も為可被成、一座ニ而御料理被下候段前以被仰聞候由なり、此時鶉之焼物御重箱にて出羽守殿御自身御ひき候、八右衛門前ニ御出候時ハ右之御引物直ニ手に請頂戴いたし候、其時御咄ニ佐州 此時ハ筑後を佐渡と申候也 わかく候間、八右衛門親文右衛門事委細被存ましきと被仰候、筑後如御意年齢ハ違申候得共、文右衛門儀ハ承伝候由、御養申候得は御自身も御年若き時分ニ而、福嶋左衛門大夫御改易ニ付、城請取ニ安藤対馬守其外誰々と被仰候而今度広嶋江罷越候、扨も/\上月文右衛門と申者大夫城代にて候、色々心の付兼可申所迄一々心をつけ残る所なき様子ニ候つる、城代ハ就中大事之役ニ而武功まてニもなく思慮ふかき者ニ可申付と存候、出羽は若く候間能々承置き候へ、と対馬守其外誰々も被申聞候と委細筑後ニ御物語御座候、右之通ゆへ頂戴のうつらを良久敷手にうけ居候而、あつく難儀いたし候段堀内傳右衛門承候由なり、広嶋之城追手之門不断明有之候ニ付、三日油をひたし漸々明立いたし候、数年明立なきかなものにてくされつき候由、其外色々文右衛門心を付候事多有之候となり、八右衛門ハ文右衛門三男則今の八右衛門祖なり、四男十郎右衛門ハ今の文五郎か祖なり、嫡子長右衛門 後ニ文右衛門・二男源助両人之跡ハ断絶いたし候

考ニ、広嶋之城渡候事ハ福嶋丹後壱人之事のミ諸書ニ見江、上月か事他本ニ而ハ見当不申候、丹波ハ家老なるゆへ城わたし候ニ付而ハ諸事之裁

判勿論ニ而、既ニ寛永九年三齋君御書ニも丹波か仕方宜きといふ事見江申候、乍然城代ハ上月ニ被申付置たるなるへし、又一書、此節之上使安藤

対馬守重信 居城上州高崎 ハ、黒田筑前守 居城筑前福岡城 別而之知音なれハ、馳走のため道を付かへ番を置人留被仕候事、世間に其隠なかりけれハ、藤

堂泉州よりの狂歌に

関のとを留れハ黒田荒果てひらかて走るいまの百姓

忠興君御返し

はゝからす黒田の稲を推つけて道になしても人ハ通らぬ と云々

安芸広嶋之城請取ニ筑前之方御通り可有様も無之候、江戸にての事なるや、此所の本文にハ除申候、いつれの年か忠興君豊前より江戸江御出之時

の御紀行之内ニ右之御贈答有之候、御附録ニ出し置、尚委可考、又説ニ、正則之家士広嶋之城ニ楯籠よし風聞有之候間、忠興君広嶋ニ赴ると有な

とハ大なる誤なり

綿考輯録(了)

上月家記によると嫡子・長右衛門(三千石)・・上月半下ノ系(九百石)、源助(八百石)・八右衛門(七百石)此二系ハ断絶カ離国カセルモノ也、十郎右衛門(五百石)・・上月壽ノ系(五百石)とある。

一昨日「雨なし・・梅雨明け?」などと書いたら、昨晩は雨となり台風の前触れの風がものすごく吹いて、何度も目を覚まされました。

まだ台湾の東海上あたりを進んでいるようですが、この風の様子は「鹿児島あたりが暴風域か・・」と思わせる感じです。

おかげで気温も30℃を下回り涼しいのですが、湿度が高く体がべたつく感じで、気持ち良いものではありません。

上陸の可能性は薄いようですが、今年初めての台風がよい雨をもたらしてくれるとよいのですが・・・、稲作農家では水不足を案じておられる所もあるようです。

60年前の6・26大水害、そして昨年の大水害、又とこの様な被害が出ないことを祈るばかりです。

風が唸りを立てて吹いています。