・永禄六年(1563)癸亥十一月十三日、忠興誕生 熊千代・与一郎・越中守・従四位下侍従・少将・従三位宰相・三齋宗立・松向寺殿

・天正二年(1574)甲戌正月十七日、信長の命に因て明智光秀の女御嫁娶之約有之

・天正四年(1576)丙子十一月、十四歳ニ而甲冑御召初

・天正五年(1577)丁丑二月十五日、藤孝君貝塚の一揆攻衆にて御向ひ被成候時、忠興君十五歳ニ而初陳也

・ 同 二月廿二日長尾合戦、三月朔日鈴木孫市居城攻に参加

・ 同 十月朔日河州片岡城攻・・・「忠興君御若年にての御働を、信長公深く御賞美被成、感書を被進候、人皆羨之候と也」

綿考輯録はこの感状については、その内容を取り上げていない。

信長直筆の書状であることを証明する、堀秀政の添え状がある貴重な書状だが、綿考輯録の編者小野武次郎はこれを見ることが出来なかっ

たのかもしれない。

追記:実はこの書状については天正七年の丹後攻めにあたっての項に取り上げられている。果してどちらが本当? 6:23/22:22記

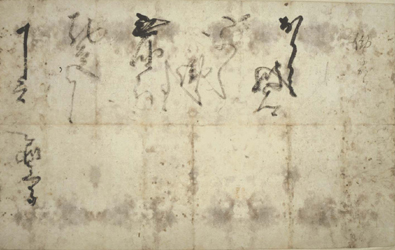

働き手からニて候

かしく

おりかみ

披見候

いよ/\

働候

事

無油断

馳走候へく候

十月二日

与一郎殿

堀秀政の添状

御折紙具ニ今披露候処則ち御自筆之披成御書候

尚以相替儀候ハゝ追々可有御注進旨御意候恐々謹言

堀久太郎秀政 判

十月二日

長岡与一郎殿

御陳所

附けたし

さて此の時、細川軍の勇士・下津権内が戦死した。そのことを忠興は残念に思い「つりを被仰候」と綿考輯録は記している。(巻九p9)

この「つり」とは「吊」の字を当て、「弔=とむらう、弔意」の意がある。ところがここでは「つり」と記してあり興味深い。