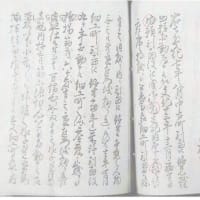

■五月十九日 晴天 当番仁保太兵衛

一、辰ノ刻ニ続兵左(右)衛門(敦行)病死仕候事 1

御うえ木しこねさる様ニ候ハゝ、其侭もがりかきを被置候へと、申渡候事

一、西ノ紺屋町之後、土手きわニ家在之ニ付、もがり垣を土ての上ニ在之を、其まゝ召置候様ニと、

吉田少右衛門登城候て、理被申候事 2

一、上田忠蔵、長崎へ御用ニ付被参ニ付、前廉ハ上下三人ニて参候へとも、此度ハ上下四人ニて

罷越度由被申候、又、物を書、算用を仕候者壱人相添候様ニと、被申候事 3

惣談ニて、今程は指延候也

一、長崎へ之遣、小早之事 4

五月廿三日出船候て、罷上候事 九端帆

一、小倉より御薪・生酒積上せ、御舟頭ノ名嶋田甚太夫 5

五月廿日ニ出船仕、長須浦へ廻ル 九端帆

一、宇佐郡長洲より上ル、御薪船之船頭名河野惣右衛門 6

五月廿日ニ出船 十一端帆

一、北前へ御材木積ニ遣船、〃頭名中村喜兵衛 7

中津御奉行へ再報一つ、御郡奉行へ返事一つ、兵左(続敦行)果候儀ニ付状一つ、以上状三つ、遣候ひとつニ包候て遣候

一、宇佐郡より宗廓請藪之儀ニ付、中津御奉行衆より返事、并惣庄屋死跡吟味之書物、持せ被越候

飛脚、巳ノ刻ニ状共持参候事 8

(宇野)弥右衛門所へ、さしかミ遣候

一、木刀之鍔弐十ぬり申御用ニ、御うるし、十匁安兵衛請取申度由申候事 9

御鷹之足皮ニ被成 御付候御印ハ、式ア少輔殿(松井興長)へ相渡申由、被申候事

一、御鷹師中村源右衛門、四月十九八日ニ、江戸を出立由候て、五月十九日巳之刻ニ下着候事、付

り、御餌ノ代銀弐十五匁算用事 10

則、申渡候也

一、竹屋喜兵衛、急之便舟次第、可差上ス、御意事 11

廿一日之惣談帳ニ有之

一、上毛郡赤熊村與三未進之事 12

一、(上毛郡)広津之渡舟作らせ申候事 13

一、浅見五兵衛被参候間、家儀申渡候事ヘハ、家をとき候て、取候へと、六左衛門方へ返事仕候由、

被申候也 14

さしかミ、当御郡奉行衆へ遣候也

一、溜池御田うへ申ニ付、女三十人・男十二人・牛二疋、来ル廿四日ニ入申由候事、付 15

切手めい■/\二遣候也

一、御田うへニ、米六斗・塩三升・味噌二升可遣事 16

酒ハかい物奉行ニ、さしかミ遣候、さかなハ町ニて、あミ打をやとい、山路太左衛門前之ほりニうたせ申候也、奉行ニ吉田助

右衛門尉申付候

一、右の御用ニ、酒弐斗、さかなの事 17

(5)(6)(7)において登場する九端帆・十一端帆についてはっきりしない。あるサイトに次の様にあったので引用してご紹介する。

九端帆とは帆の大きさ(面積)が9反分の船のことで、100~200石(15~30t)位の積載量だったと考えられます。(明確な寸

法規定がないのではっきりしませんが、当時の帆はむしろ折で1反が幅90cm×11m位ではなかったかと推測されます。)

(15)(16)(17)は御田植に関する記事、42名に対する給金が(16)、(17)の酒・さかなが振舞われたが、さかなは山路家の前の

ほりで人を頼み投網で調達したというのである。果たしてその収穫は?

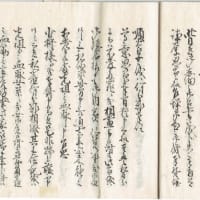

一、辰ノ刻ニ続兵左(右)衛門(敦行)病死仕候事 1

御うえ木しこねさる様ニ候ハゝ、其侭もがりかきを被置候へと、申渡候事

一、西ノ紺屋町之後、土手きわニ家在之ニ付、もがり垣を土ての上ニ在之を、其まゝ召置候様ニと、

吉田少右衛門登城候て、理被申候事 2

一、上田忠蔵、長崎へ御用ニ付被参ニ付、前廉ハ上下三人ニて参候へとも、此度ハ上下四人ニて

罷越度由被申候、又、物を書、算用を仕候者壱人相添候様ニと、被申候事 3

惣談ニて、今程は指延候也

一、長崎へ之遣、小早之事 4

五月廿三日出船候て、罷上候事 九端帆

一、小倉より御薪・生酒積上せ、御舟頭ノ名嶋田甚太夫 5

五月廿日ニ出船仕、長須浦へ廻ル 九端帆

一、宇佐郡長洲より上ル、御薪船之船頭名河野惣右衛門 6

五月廿日ニ出船 十一端帆

一、北前へ御材木積ニ遣船、〃頭名中村喜兵衛 7

中津御奉行へ再報一つ、御郡奉行へ返事一つ、兵左(続敦行)果候儀ニ付状一つ、以上状三つ、遣候ひとつニ包候て遣候

一、宇佐郡より宗廓請藪之儀ニ付、中津御奉行衆より返事、并惣庄屋死跡吟味之書物、持せ被越候

飛脚、巳ノ刻ニ状共持参候事 8

(宇野)弥右衛門所へ、さしかミ遣候

一、木刀之鍔弐十ぬり申御用ニ、御うるし、十匁安兵衛請取申度由申候事 9

御鷹之足皮ニ被成 御付候御印ハ、式ア少輔殿(松井興長)へ相渡申由、被申候事

一、御鷹師中村源右衛門、四月十九八日ニ、江戸を出立由候て、五月十九日巳之刻ニ下着候事、付

り、御餌ノ代銀弐十五匁算用事 10

則、申渡候也

一、竹屋喜兵衛、急之便舟次第、可差上ス、御意事 11

廿一日之惣談帳ニ有之

一、上毛郡赤熊村與三未進之事 12

一、(上毛郡)広津之渡舟作らせ申候事 13

一、浅見五兵衛被参候間、家儀申渡候事ヘハ、家をとき候て、取候へと、六左衛門方へ返事仕候由、

被申候也 14

さしかミ、当御郡奉行衆へ遣候也

一、溜池御田うへ申ニ付、女三十人・男十二人・牛二疋、来ル廿四日ニ入申由候事、付 15

切手めい■/\二遣候也

一、御田うへニ、米六斗・塩三升・味噌二升可遣事 16

酒ハかい物奉行ニ、さしかミ遣候、さかなハ町ニて、あミ打をやとい、山路太左衛門前之ほりニうたせ申候也、奉行ニ吉田助

右衛門尉申付候

一、右の御用ニ、酒弐斗、さかなの事 17

(5)(6)(7)において登場する九端帆・十一端帆についてはっきりしない。あるサイトに次の様にあったので引用してご紹介する。

九端帆とは帆の大きさ(面積)が9反分の船のことで、100~200石(15~30t)位の積載量だったと考えられます。(明確な寸

法規定がないのではっきりしませんが、当時の帆はむしろ折で1反が幅90cm×11m位ではなかったかと推測されます。)

(15)(16)(17)は御田植に関する記事、42名に対する給金が(16)、(17)の酒・さかなが振舞われたが、さかなは山路家の前の

ほりで人を頼み投網で調達したというのである。果たしてその収穫は?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます