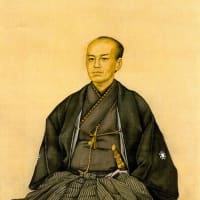

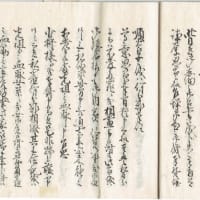

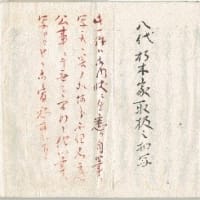

宝暦の改革における立役者は大奉行・堀平左衛門である事に異論はない。影の立役者があって、この人の堀平左衛門の推挙が有ってこそのことである。その人の名は竹原勘十郎(玄路)である。その祖は阿蘇竹原の人で、阿蘇家の庶流である。阿蘇家65代惟種の代「不足の事?」があって薩摩の島津氏に仕えた。細川幽齋が薩摩に下った折、竹原家の市蔵(9歳)なる人物の才知・能書を愛し龍伯に請い京都に連れ帰っている。「綿孝輯録」には「幽齋君丹後へ被召連、慶長元年正月御児小性被召出、知行百石被下、後に庄左衛門と改候、三齋君百五十石の御加増被下、御伽に被仰付候、能書なるを以、幽齋君御代筆被仰付、書礼の事、故実をも御伝へ被成、呼松斎へ御相伝の御取次并写本等も仕り、一色一遊齋へも仕付方の弟子に被仰付候、三齋君よりも御口授等被遊、御両君御卒去以後も猶稽古不相止、隠居名を墨斎玄可と云」とある(第一巻・幽齋公p185)

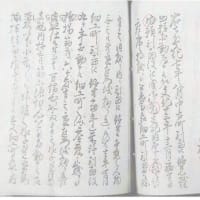

寛永九年十月七日「三斎君、忠利君江之御書」として、次のようなものがあり、三齋がいかに庄(少)左衛門を重用していたかをうかがわせる文書がある。(綿考輯録・巻二十二)

竹原少左衛門以之外相煩、半死半生之体ニ候、此もの心安ニ付、

いか様之事も書せ申候処、果候へは、はたと事をかき申事ニ候、

幸むすこ清太夫能所へ参候間、これを親ニ付て上せ申度候、左

様ニ被申付候ハゝ満足可申候、為其申候、已上

十月七日 三斎

越中殿

綿孝輯録編者・小野武次郎は「御両君御卒去以後も猶稽古 云々」と記している処をみると、上記書状のような状態から少左衛門(墨斎玄可)は快気したのだろうか。

阿蘇を出でて心ならずも薩摩に赴いた竹原氏が、幽齋公に出会ったことが運命的であり、偶然は豊前へ肥後へと古里へ近づけている。竹原氏の出自の国への愛情は、後の竹原勘十郎の献身をして思い知らされる。そして現今も阿蘇地区に活躍される多くの竹原氏が在る事を承知している。

寛永九年十月七日「三斎君、忠利君江之御書」として、次のようなものがあり、三齋がいかに庄(少)左衛門を重用していたかをうかがわせる文書がある。(綿考輯録・巻二十二)

竹原少左衛門以之外相煩、半死半生之体ニ候、此もの心安ニ付、

いか様之事も書せ申候処、果候へは、はたと事をかき申事ニ候、

幸むすこ清太夫能所へ参候間、これを親ニ付て上せ申度候、左

様ニ被申付候ハゝ満足可申候、為其申候、已上

十月七日 三斎

越中殿

綿孝輯録編者・小野武次郎は「御両君御卒去以後も猶稽古 云々」と記している処をみると、上記書状のような状態から少左衛門(墨斎玄可)は快気したのだろうか。

阿蘇を出でて心ならずも薩摩に赴いた竹原氏が、幽齋公に出会ったことが運命的であり、偶然は豊前へ肥後へと古里へ近づけている。竹原氏の出自の国への愛情は、後の竹原勘十郎の献身をして思い知らされる。そして現今も阿蘇地区に活躍される多くの竹原氏が在る事を承知している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます