先月の記事に書いた「死を哲学する」の著者=中島義道は、人を尊敬することが苦手ではないかと思うのですが、その師の大森荘蔵(1921~1997)に対しては、同書の中で深い敬意を滲ませています。

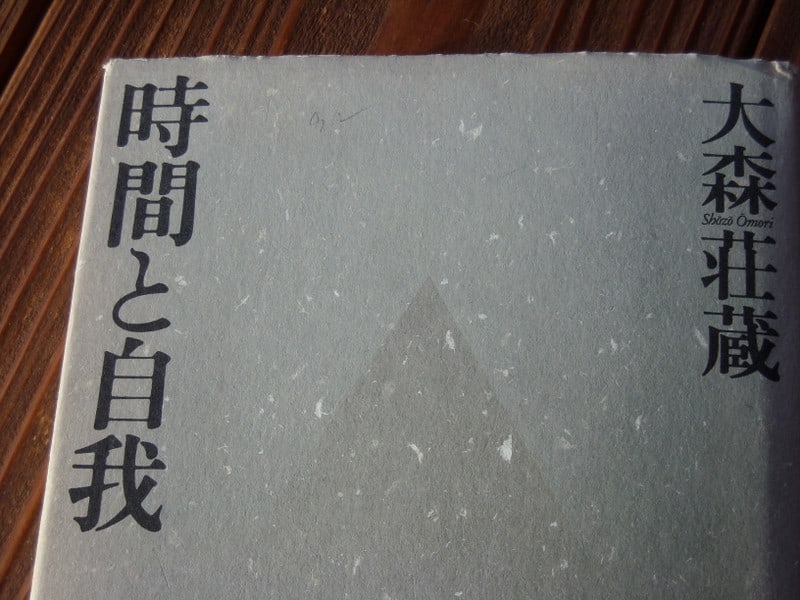

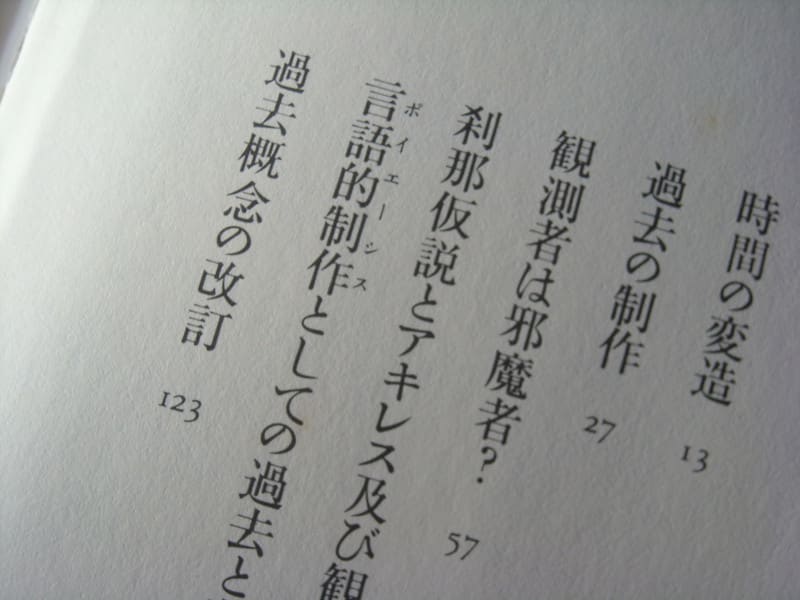

県立図書館から大森荘蔵著「時間と自我」(青土社)を地元の公民館図書室に取り寄せてもらい、借りました。(旧八郷町が先年、石岡市に合併して八郷の名が表舞台から消えたのは誠に残念でしたが、ただ一つ良かったのは、こうした図書取り寄せシステムが機能するようになったことです。)

県立図書館から大森荘蔵著「時間と自我」(青土社)を地元の公民館図書室に取り寄せてもらい、借りました。(旧八郷町が先年、石岡市に合併して八郷の名が表舞台から消えたのは誠に残念でしたが、ただ一つ良かったのは、こうした図書取り寄せシステムが機能するようになったことです。)

こむずかしいそうなテーマにも拘らず、見事に明快な論理と文章表現力のおかげで、意外に読みやすい本でした。

こむずかしいそうなテーマにも拘らず、見事に明快な論理と文章表現力のおかげで、意外に読みやすい本でした。

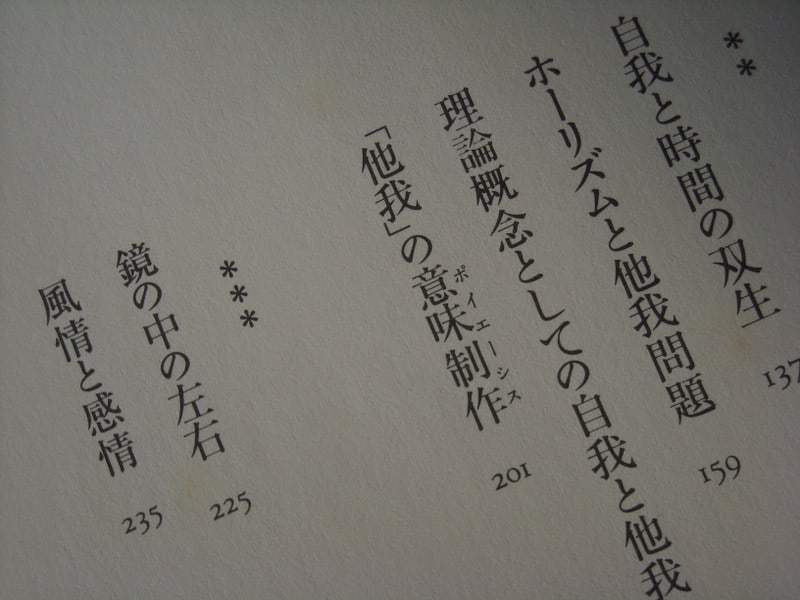

哲学上の問題が・・過去・現在・未来とは何を意味しているのか、人は他人ではないのに何故他人の気持が分かるのか等が・・いわば現実の俎上に引き据えられて、知の高みから捌かれたような読後感があります。痛快とも言える一方、妙に索漠とした気分にもさせられました。

巻末近くになって、オヤ・・と思わせられる部分(P.246)がありました。(文中の「風情」を、著者は「ふうじょう」と読ませています。)

・・音楽の与える風情を音の空間的抽象運動だとみるならば・・その抽象的運動が何かの形で無限に向っての進行であるとき・・人は崇高とでも呼びたいような感動に捕えられるのである。・・視覚においても・・空間的無限が知覚されたり示唆されたりするとき、音楽の感動に類似した感動が与えられる。

これら空間的無限が与える感動と好一対をなすのは遠い昔、遠い過去の想起の中の風情が時間的無限を示唆することで生じる「懐しさ」の情動であろう。

空間的にせよ、時間的にせよ、人が辛うじて無限と接触するとき、現世には珍しい情感に触れるのではないだろうか。それは一言でいえば、世界の無限性に打たれる、ということである。

無限に触れて感動する、というのは、折々に聞かれることではあります。しかし大森荘蔵がそれを語るとなると、聞き捨てにすることは出来ません。このページで大森荘蔵は、「無限」に対して(不用意な、と言って悪ければ)無条件的な「信」を告白しているように、私には思えます。

大森荘蔵にとって無限とは、どういう意味なのでしょう。 それは、言葉でありながら言葉を超えようとするものであり、語り得ないことなのでしょうか・・・

「『何か重大なことが言われているような気がするが何が言われているのかよくわからない』というのはたいていの哲学書の特色で、結局、無内容な虚仮脅かしであったというのもよくある話です。」(2013年1月29日付記事に対する翌日付コメント)

大森荘蔵の哲学書は、まことに見事に、この種の「虚仮脅かし」とは一切無縁です。

これも以前のコメントになりますが、小零さんは正確に次のように指摘されました。

「比喩によって語り、比喩によって示すしかないことがら…それはもう科学ではない、哲学ではない領分だと私は思います。それは『詩』であり『宗教的な世界』ではないか、と」(2013年1月29日付記事に対する翌日付コメント)

詩は、比喩や象徴により、本来語りえぬ〈存在の真実〉を指し示すことがあるのでしょう。しかし、それとともに、詩は、その言葉の魔術的効果により、それに接した者に、なにがしかの(広い意味での)陶酔に導きます。そして、大森荘蔵ほど、この言葉による魔術的効果を自らに禁じた哲学者を、私は彼の著作に出会うまで知りませんでした。哲学は、決して詩であろうとしてはならない。ましてや、詩をまねようとしてはならない。私が、以前のコメントで、自分の乏しい読書範囲の中ではあるが、大森を日本の近現代の中で最も優れた哲学者(の一人)と評したのは、そのような意味を含むものです。

さて、今回の記事で問題になっている、〈無限〉についてです。

〈無限〉という概念はあまりに難しすぎて、私には到底、手に負えません。だから、自分がわかっていない概念について哲学者大森荘蔵がどのように考えたか、何か書くべきことがあるわけもありません。

最初にそうことわったうえで、厚かましくも、あえて私見を披歴すれば、一般に「無限」という言葉が使われるのは、おおまかに言うと三つの脈絡・背景に振り分けられるのではないか、と思えます。それは、①日常言語、②数学、④宗教、です。

①日常言語において「無限」という言葉が登場するのは、数が限りなく多い、量が限りなく大きい等のことを表わす場合でしょう。しかし、この世界の物理的対象に適用される限り、どれほどその程度が限りなく見えようと、真実は有限でしょう。石川五右衛門ではありませんが、「浜の真砂が尽きる」ことは疑いありません。日常言語における「無限」は、全ての日常語と同様に、意味が漠然としていますが、②の数学の「無限」や③の宗教上の「無限」という概念を生み出す起源(意味の歴史的起源)ないし母胎になっていると思います。

②無限集合や無限遠点といった数学における「無限」。「無限」の概念無くしては、少なくとも高等数学は成り立たないのでしょう。ただ、啓蒙書から知る限りのことを書くのは気が引けますが、人間が生み出した最も厳密な学問と言ってよい数学においてすら、「無限」という概念についてはそれこそ尽きない議論があるようです。

③宗教的な文脈で使われる「無限」について語る資格は私は全く持ち合わせていません。しかし、キリスト教徒が、もちろん「神」という言葉と結びつけて「無限」という言葉を使うことがあるのは知っています。また、仏教(ある種の仏教)においても、「無限」という概念が非常に重要になるということを、このブログにおける小零さんとの対話を通じて初めて教えられました。

(このコメント続きます。)

記事にも引用されているとおり、大森荘蔵は、くだんの「風情と感情」と題された論文の中で、「空間的無限」、「時間的無限」という言葉を使っています。これは、空間や時間を想うときの果ての無さの感覚(?)として、直観的には十分了解可能な言葉です。しかし、これら「空間的無限」と「時間的無限」という一見自明な概念において、私達は一体何を了解しているのかを厳密に問おうとすると、カントを待つまでもなく、間違いなく哲学の泥沼にはまり込むと思います。もちろん、こんなことを大森に言うのはそれこそ釈迦に説法です(「釈迦に説法」と言う言葉がこれほどふさわしい場面もない)。しかし、あえて釈迦に説法を厭わず私見の披歴を続けるならば、私は、「無限」という概念は、それを厳密に使おうとするならば、数学的な文脈のなかでどうしても必要な要請がある場合のみ使用すべきと考えています。物理学がそうしているように、空間と時間についての数学的モデルを構築する場合は、「無限」の概念が登場するのはわかります。しかし、それは、物理的対象が「無限」の概念を要請しているのではなく、数学(的モデル)が「無限」の概念を不可欠なものとしているからのはずです。自然数であれ実数であれ数の概念は「無限」の概念を伴うでしょうから。

要は、私達が生活しているこの世界のなかで、日常的に了解している「空間」や「時間」の概念には、「無限」の概念は必要不可欠というわけではないのではないか、ということです。論文のごく一部を取りあげ針小棒大に批判するつもりはありませんが、無くても済ませられる概念は哲学論文の中では使うべきではない、という主張は大森哲学の趣旨にも沿っていると思います。

これも記事にも引用されているように、大森は、この論文の中で、「世界の無限性に打たれる」とまで言っています。これは、大森個人にとっての世界と生のいわば〈原感情〉として真実なのでしょう。そこには、宗教的な「無限」そのものではないにしても、それへの予感、少なくともそこに招かれる予感といったものが漂っているようにも思えます。大森のような正統なアカデミスト哲学者からこのような言葉が聞かれるのは感動的ですらある。この論文の魅力と味わいの深さの一つがそこにあることもよくわかります。

また、この論文、特に第4節「風情と言語」は、概念の曖昧さと論理の混乱にすぎない意味不明瞭を深遠と勘違いしているものばかりが多い昨今のアホくさい文芸批評に比べても、言葉の芸術としての文学の本質を論じる各段に優れた「文学基礎論」になっていると思います。

しかし、読者が、大森のこの晩年の論文の中の「世界の無限性に打たれる」という言葉から過剰に宗教的な意味を汲み取ろうとするならば、率直に言って、やはり違和を感じます。誰よりも大森自身が顔を顰めるでしょう。

大森荘蔵が、哲学上の思索の結果、何らかな宗教的な救済を求める境地に至った、あるいは、宗教的な悟りに至ったというのは想像できません。それは、安倍晋三が護憲論者になるのと同じくらいありえないことだと思います。

中島義道にとって、哲学における最も重要なテーマは、〈死〉、それも〈私の死〉でしょう。一方、大森荘蔵は、「未だ生を知らず、焉んぞ死を知らん」というタイプに属する人間であると思います。著書から推察される限り、二人の資質は相当に異なるように見える。しかし、これもその著書から推察される限りのことですが、中島義道が、その人生の途上で大森荘蔵に出会うことによって、人格的に救われたのは確かなことのようです。

中島義道と同様に大森荘蔵に師事した哲学者野家啓一は、数学者砂田利一、数学史家長岡亮介との鼎談のなかで、哲学について次のように語っています。

「自然科学について言えば、これまで知られていなかった自然現象、『未知の領域』を探求するわけですね。それに対して哲学はある意味で未知の領域ではなくて『既知の領域』を探求する。…(中略)…だからその意味では、すでに知っている事柄を、知識を水平に広げるんではなくって、その根本に向かって垂直に問いを深める。…」(「数学者の哲学 哲学者の数学」(東京図書))

私も、そのとおりだと思います。だからこそ哲学は難しいのでしょう。

最後になりましたが、以下は、厚かましさついでの独り言です。

以前のコメントで、哲学を「迷路」に喩えました。(2013年1月29日付記事に対する同日付コメント)

哲学についてのこれに似たもう一つの比喩は、「暗室」です。哲学するとは、全く出口のない「暗室」を、ただ壁づたいに手探りで進んでゆくことに似ているようにも思います。どうすればよいのか…。疲れ果て、途方に暮れて、闇の中に座りこむ。そうして、焦悴の中で、ただ人生の時間だけが過ぎてゆく…。

若い時に、ほとんど不可避と言ってよい内的衝迫によりこういう経験をしたことがある者は、必ずしも少なくないと思います。

しかし、これも大変生意気なことを言うことになりますが、解決策はあります。

彼または彼女は、後ろを振り返ればよいのです。外から光がそそいでいる出口が見えるはずです。何のことはない。そこは、彼または彼女自身が入りこんできた入口です。

結局、自分が入ってきた入口から出てゆくことだけが唯一の解決策であるという哲学的な問題というのは確かにあるような気がしています。(全ての哲学的問題がそういうタイプの問題であるというわけではないのでしょうが。)

私は、大森荘蔵の著書には随分親しみ、一読者として学ぶところが多かったと感じています。少なくとも、ある出発点から(その特異な出発点に立つことの是非はともかく)、何の道具も持たず徒手空拳で強靭な思索を展開するとこういう道筋になるという一つの見事な典型例であると思っています。哲学問題についての緊張に充ちた明晰な思索の見本のような散文。しかし、その見事な思索の到達した結論の幾つかについては、今では、私自身は「違う」と思っています。私は、読書体験を通じてでしかありませんが、入口から入り、しばし暗室に座り込み、結局、自分が入ってきた入口から出て行った一読者であるようです。

かがやけるひとすぢの道遥けくてかうかうと風は吹きゆきにけり (茂吉)

言葉になじまない(宗教的なものを含めた)あいまいな概念を断固として排除したところに、大森荘蔵の論考の見事さがあり、その著書(といっても私はまだ「時間と自我」を読んだだけですが)が、不勉強な私にとっても読みやすい原因なのでしょうね。

中島義道の「死を哲学する」の文中にも、宗教的なものに触れそうな話題が出たときの大森荘蔵が「不快そう」な表情になった旨、書かれていました。宗教を否定する心情の強さには並々ならぬものがあったのでしょう。真摯で純粋な哲学者であろうとする人間の宿命とも、しがらみとも私には思われます。

そのような「否定」の心情の強さは、逆にその精神に「宗教的なもの」が抜き難く内蔵されていることの反照であるかも知れません。守拙さんの言葉を借りれば「原感情」として。

「暗室」の比喩は興味深く拝読しました。大森荘蔵は入口を広げて光を差し込み易くするとともに、暗室の中で苦悩している人々を入口から出易くしてくれた、と言ってもいいのでしょうか。

茂吉の歌は、暗室から生還?したものの目に映じた精神世界の風景として鑑賞しました。強さが際立つ精神ですね。私のような弱きものがうっかり近づくと、蹴散らかされそう・・