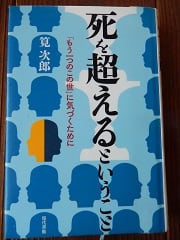

異様な家庭で抑圧され、幼いなりに苦悩の日々だった7歳頃、私は「死ねば、この苦しみを感じないで済む・・」という「死への憧憬」を抱いていた。しかし10代初めの頃から、自分がいずれ死ぬことへの恐怖に見舞われるようになった。満天の星空を仰いでいて、宇宙の中の一点に過ぎない自分という存在を感じたときが最初の契機だったと思う。以来、自分の死への恐怖は、私の精神の基底に日夜うづくまり、時に暴れだして抑えようがないテーマとなった。

著者は

「死が怖ろしい」という思いをもちながら生きている人たちに、何がしかの力になることを願って この本を書いたという。

長く暮らしていた首都圏から八郷への移住を私が決意したのは15年ほど前。筧さんの存在は、その決意の推進力の一つだった。彼の著書「百姓入門」と、ご夫婦の八郷での実生活で示されている「百姓暮らし」には、私を深く頷かせるものがあった。

死の恐怖を超えるには、感性を変えなければならないのではないか。そのためには、私の感性を培ってきた「生活」を変える必要があるのではないか、と思った。

私にも同じ思いがあった。死の恐怖を超えることは出来ないとしても、せめて、生きているとはどういうことなのか、本当の生を生きたい、生きている実感を得たい、という思いが私にはあった。都会での生が虚構に感じられてならなかった。

自分の死への恐怖は、自分とは何かという問いと自分が生きているこの世界とは何かという問いに結びつく。

・・実在世界自身は個物の集まりではなく、未分化であり、多様な構造化を許している。私たちは、幼児期に身につけた民族語の構造に基づいて世界を構造化して見ているのである。

・・人間の新生児だけが未熟な脳を持って生まれてくる。・・子供の言語習得の過程は、・・大脳皮質の神経細胞が外からの刺激を指針としてネットワークを作り、自己を構造化する過程である。

人類は二足歩行によって重い頭脳を載せることが出来た。発達した大きな頭による難産を出来るだけ防ぐために、未発達の頭脳の段階で人間は誕生する。このことこそが、人間と他の動物との決定的な違い、即ち言語体系の伝承をもたらしたことに、著者は着目する。

外界の個物・・は、・・「私にとって何のためのものか」という基準で区画されるので、その「私」はいつも世界の中心にいる。・・分別作用の主体としての「私」は、・・個物を見る眼差しの奥に存在しているように思われている。しかしながら、眼差しの奥の「私」の座にあるのは言語についての体系的な知(生理学的に言えば大脳の神経回路)であって、・・「私」は、言語についての体系的な知そのものであり、・・分別作用の主体としての「私」は、世界を構成している個物の一つであり・・同時に「世界の全体」という性格も帯びている。

・・私たちが認識している世界は個性のあるものであって、それぞれ「私の世界」というべきものである。

消滅を怖れる「愛しい私」とは、私が幼児のときからその中心であって慣れ親しんできた「私の世界」のことであると思われる。

この認識の仕方は文明世界を作っただけでなく、私と他者を区別し、我欲を生みだし、我欲がぶつかり合う弱肉強食の世界を作った。・・そしてまた、我欲は「私の死を怖れる」という辛い感情も生み出した・・

怖れている主体の「私」とは、私の言語体系であり、死によって消滅する客体の「世界」もまた私の言語体系なのだ。

哲学的な省察は記憶されている世界についての知を対象とするのであり、それゆえに言語が介入する以前の実在世界自身には至れない・・科学がもたらす知も、・・同じ限界をもっている。

霊魂や死後の世界を説く教説は、信じさえすれば深く考えないですむ解決方法であり、修行もいらない解決方法である。それで、仏教も世間に流布していくうちに歪められて、そうした教説の一つになってしまうのだが、それは歪曲であって仏陀の教えではない。

仏教では分別知によって把捉されるのが「人間のこの世」であり、無分別智によって把捉されるのが「もう一つのこの世」であるといわれる。

・・仏陀は言語の支配から解放され、分別的な認識を停止し、「もう一つのこの世」を経験したのである。これが悟りと言われる体験である。・・分別的な認識がなければ、個体の命もない。したがって死もない。・・「もう一つのこの世」には空間も時間もない。それに気づいて、仏陀は不死を得た。「死が怖ろしい」という思いを超えることができたのである。

分別的な認識を超えて「もう一つのこの世」を悟れば、生死を超えることが出来るだろう。だが、仏陀ならいざ知らず、私たちに「悟る」ことが出来るだろうか?

・・人間は言語の働きを超えて、つまり無分別の認識で「もう一つの世界」を把捉することができる。・・言語は脳の神経回路網として獲得されるので、何の修行もせずに言語の働きを超えることは難しい。・・しかし、悟りと言われる仏陀の体験は、・・他の人間が共有できるものであり、何ら神秘的な事柄ではないのである。

・・人間の認識の仕方は、言語の習得とともに後天的に身に着けたものであり、それゆえに、それが脳の神経回路網として私たちを支配しているとしても、超えられないものではない・・・人間だけが「迷う」とも言えるが、人間だけが真実を覚って、その迷いを自覚するのである。

悟るための修行の実践は厳しく難しい。著者の「百姓暮らし」は修行でもある、という。

・・私の百姓暮らしは社会的な行動であるとともに、修行でもあると自覚された。・・私の百姓暮らしも工業社会では「外から我欲の制御を強いる」生活になる・・百姓が自然から教えられるこの「任せる心」が、自我意識を薄め、ストレスを洗い流してくれる・・

しかし、百姓暮らしも厳しいものだ。

・・百姓暮らしは老人が始めるには困難が多い。肉体を鍛えなければならないだけでなく、身につけている利養と名声(財産と地位)が妨げるからである。「死が怖ろしい」という思いを抱いているあなたが老人なら、あるいはすでに死病を得た人なら、私は親鸞が説いている道を勧める。・・百姓暮らしの道も念仏の道も、同じ場所に私たちを連れていくと私は信じている。

阿弥陀仏の工夫・・は、教えの仕組みによって巧みに「私」の視座を離れさせようとする。・・「私」のはからいを捨てて、「南無阿弥陀仏」と任せるなら、一挙に視野の逆転が生じよう。・・実際には一心に任せることもけっして容易ではない。

「私」のはからいの虚しさが、心底から解ればよいのである。

田辺元の「懺悔道」もまさにこれだと思う。

「この世」についての著者の以下の記述も貴重だ。

しかし仏陀は・・「人間のこの世」を否定したのではない。・・私たちの喜びも悲しみも、「人間のこの世」の中で持たれるのであり、それは人間にとってかけがえのない現実である。私たちは分別的な認識に現れるこの世界で、互いに愛し合い、自然の美しさに感動し、生きたいと切実に願うのだ。