今日の俳句の会の吟行先は、岩瀬の富谷観音。あまり知られていない観音様ですが、なかなかどうして見どころがあるらしい・・ということで、ウキウキドキドキしながら皆と一緒にバス(国民宿舎「つくばね」専用)に乗りました。

目的地に着いて降り立つと、見晴しが良くて穏やかな風景が一望できました。説明板の雰囲気も好印象です。

このお寺の正式名称は「施無畏山宝樹院小山寺(おやまじ)」というんですね。本尊の十一面観音が「富谷観音」と呼ばれているようです。本堂を覗きましたが、御本尊がいらっしゃる筈の奥は暗くて見えませんでした。でも、白い天女が舞うレリーフが手前に見えて素敵でしたよ。

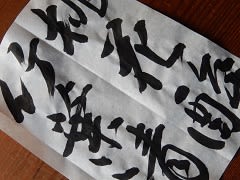

しらぎぬの天女を掲げ寺の春

三重塔は期待に違わぬ見事な姿を見せてくれました。室町時代の作で、国指定の重要文化財です。

春天へ舞ひ立つ反りや三重の塔

楼門の仁王様もなかなか見応えがあります。

寺域の片隅に、軍用に供出させられた馬たちを悼む碑が立っているのを見て、胸が疼きました。

堂裏に出征軍馬碑よなぐもり (よな=霾:黄砂のこと)

吟行の後は再びバスに乗って、国民宿舎「つくばね」へ。皆と一緒に賑やかな昼食をとり、その後の句会も賑やかでしたが、卒寿を越えた俳友の、<今日は花日和だが、余生には死ぬという一仕事がある>という趣旨の作句には胸を突かれました。

目的地に着いて降り立つと、見晴しが良くて穏やかな風景が一望できました。説明板の雰囲気も好印象です。

このお寺の正式名称は「施無畏山宝樹院小山寺(おやまじ)」というんですね。本尊の十一面観音が「富谷観音」と呼ばれているようです。本堂を覗きましたが、御本尊がいらっしゃる筈の奥は暗くて見えませんでした。でも、白い天女が舞うレリーフが手前に見えて素敵でしたよ。

しらぎぬの天女を掲げ寺の春

三重塔は期待に違わぬ見事な姿を見せてくれました。室町時代の作で、国指定の重要文化財です。

春天へ舞ひ立つ反りや三重の塔

楼門の仁王様もなかなか見応えがあります。

寺域の片隅に、軍用に供出させられた馬たちを悼む碑が立っているのを見て、胸が疼きました。

堂裏に出征軍馬碑よなぐもり (よな=霾:黄砂のこと)

吟行の後は再びバスに乗って、国民宿舎「つくばね」へ。皆と一緒に賑やかな昼食をとり、その後の句会も賑やかでしたが、卒寿を越えた俳友の、<今日は花日和だが、余生には死ぬという一仕事がある>という趣旨の作句には胸を突かれました。