ついでにEquine Surgery 3ed.の喉頭についての記載も紹介しておく。

ただし、これは上部気道の概説の中の部分で、さらに詳しい記述が別な章に出てくる。

-

喉頭は食物や水が気管に入るのを防ぐ非常に重要な防御の役割を果たしている。

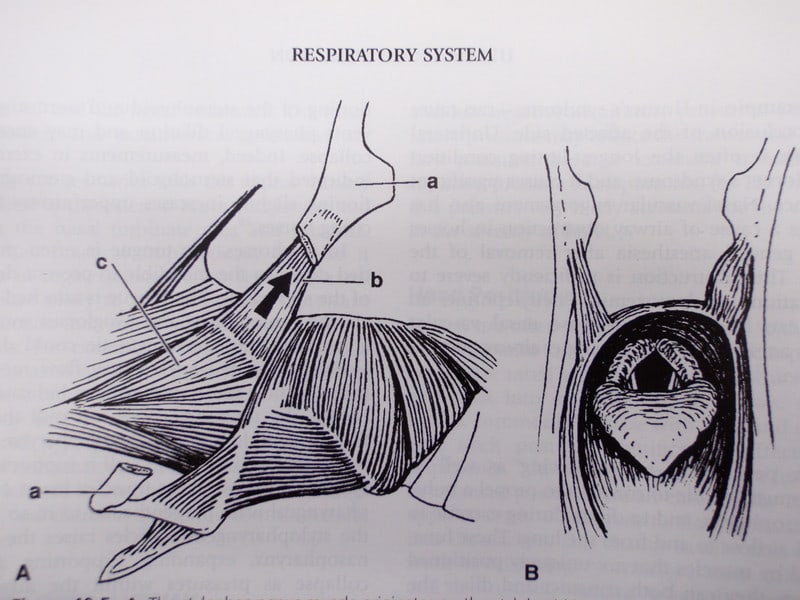

嚥下時には披裂軟骨は完全に内転し、喉頭蓋はその基部から丸まって回転し、喉頭蓋の先端は背尾側へ動く。

この動きは気管裂を閉じ、吸引を防ぐ。

もちろん、運動中には喉頭は気流を邪魔しないように大きく開く。

喉頭は上部気道の最も狭い部分であり、そのためこの部分の病変は明らかな気道の閉塞を起こす。

その良い例は特発性喉頭片麻痺として知られている喉頭への反回神経の障害である。

この状態では、左側の反回喉頭神経の機能不全が背側輪状披裂筋の適切な収縮を妨げ、吸気時の披裂軟骨の外転ができなくなる。

安静時の馬では、圧の変化は患側の披裂軟骨と声帯を気道腔へ動かすほどではない。

呼気時には、上部気道の陽圧は患側の披裂軟骨を反軸側へ動かし、気道の内径を増加させる。

しかし、運動中の吸気時には、腔内の圧は充分に陰圧となり、患側の披裂軟骨と付着した声帯を気道へと動かし、明らかな閉塞を引き起こす。

反回喉頭神経症の馬での外科治療の目的は、患側の披裂軟骨の動的虚脱を防ぐことである。

例を挙げれば、このような症例では喉頭形成術が披裂軟骨を固定し、動的虚脱を防ぐので効果的である。

効果がない外科手技の例はこの原則に沿っていない披裂軟骨亜全摘である。

その手技では披裂軟骨体だけが除去され、筋突起と小角突起が術後の吸引を防ぐために残される。

しかし、運動中には支えを失った軟骨は軸側へ動き声門裂を閉塞させる。

先に述べたように、嚥下時には喉頭蓋は気管を守るようにその基部で回転する。

しかし、呼吸中、とくに運動中には、喉頭蓋は固定されていなければならない。

これは底舌骨に始まり喉頭蓋の基部に付着している喉頭蓋下筋の機能である。

喉頭蓋下筋は舌下神経の支配を受けていて、両側のこの神経のブロックは運動中の馬に吸気時の喉頭蓋の反転を引き起こす。

喉頭蓋反転の臨床例が報告されており、おそらく上部気道拡張をつかさどる神経と筋、とくに喉頭蓋下筋の調節を障害する病気の結果である。

-

育成馬・競走馬の「のど鳴り」によるプアパフォーマンスばかり相手にしていると、空気をいっぱい吸えれば良いように思いがちだが、実は喉頭のもっとも大切な機能は気管に食物や水が入らないようにすることで、

それが駄目になると、調教や競走どころか生きていくことすらできなくなる。

披裂軟骨炎がひどくなって呼吸ができなくなっても、永続的気管開窓術(右)を行えば馬は直接気管で呼吸して生きていける。

しかし、披裂軟骨切除をして、誤嚥がひどくなると肺炎を起こして死んでしまう。

また、喉頭形成術 Tieback で披裂軟骨を外転させすぎても誤嚥するようになってしまう。

嚥下時には披裂軟骨は閉じて、さらにそれを喉頭蓋がまさに蓋をして、喉頭全体が腹側へ沈み込むことで、食べ物や水が、喉頭の背側にある食道へと入っていく。

おかしな構造だ。食道が腹側にあり、その上に気管が開いていればこんな不自由で危ないことはないだろうに・・・・・・

////////

披裂軟骨の形も含めて、喉頭の位置や形状は動物によってかなり異なる。

披裂軟骨の形も含めて、喉頭の位置や形状は動物によってかなり異なる。

馬は気管挿管が一番しやすい動物らしい。

牛の喉頭を内視鏡で見たことがあるが、なんか笑ってしまった。