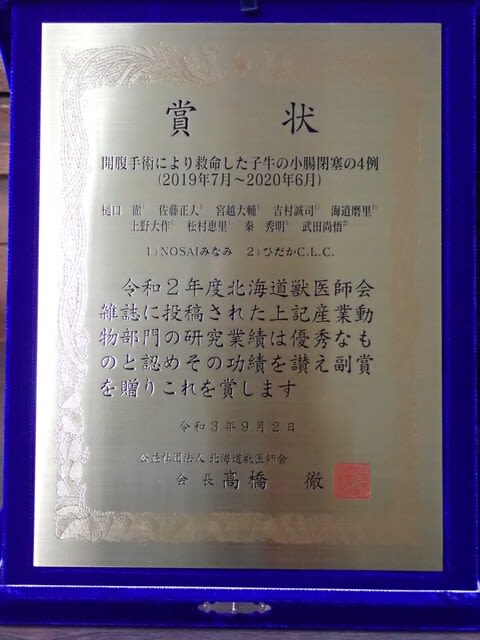

去年、北海道獣医師会雑誌に子牛の小腸閉塞の開腹手術4例を症例報告した。

その半年前に牛の小腸閉塞の成書や文献を読んでいて、ブログ記事も書いたのだけど、他の診療にかまけてアップしていなかったようだ。

「下書き」の中に残っていたので、アップしておく。

臨床家ってこんなもんだ;笑

別な症例が来ると、その前にやっていたことは放り出して忘れてしまう。

---

牛の腸閉塞についての記述は必ずしも多くない。

第四胃や第一胃の病気に比べれば症例数も少ないからだろう。

いくつか、成書と学術報告を渉猟したので、記録しておきたい。

なにせ、疝痛を扱うのが日常の馬医者にとっても牛の腸閉塞はまだまだ知らないことが多い。

ー

Small-intestinal volvulus in cattle: 35 cases (1967-1992)

Anderson DE, Constable PD, St Jean G, Hull BL

J Am Vet Med Assc. 1993, 15:203(8): 1178-83

牛の小腸捻転:35症例(1967-1992)

要約

小腸捻転を起こした35頭の牛の診療記録を調査した。

外科的整復は32頭で行われ、これらの牛の17頭は退院した。

生存例が臨床症状を示した平均期間は非生存例のそれと有意な差はなかった。

最もよく記録されていて臨床症状は、疝痛、食欲不振、無活力、腹囲膨満、そして脱水であった。

小腸捻転牛の診察所見では、心拍数増加、呼吸数増加、正常体温であった。

直腸検査所見は、膨満した小腸、少量の便か粘液、腹腔の中央部を背側から腹側へ走る緊張したバンド、であった。

臨床病理検査では、高窒素血症、低カルシウム血症、高血糖、左方移動を伴った白血球増加であった。

非生存例は生存例に比べて、術前の平均静脈pHとベイスエクセスが明らかに低く、血清カリウム平均値が高かった。

25頭の牛で小腸全体の捻転が術中に診断され、一方、7頭の牛で遠位空腸と回腸の捻転が術中に診断された。

小腸全体の捻転の外科的整復後の生存率(44%)は、遠位空腸と回腸の捻転の外科的整復後の生存率(86%)と有意差は認めなかった。

しかし、搾乳牛の生存率(63%)は肉牛の生存率(22%)より明らかに高かった。

小腸捻転発生の潜在リスク要因を決定するために、北アメリカ全体の獣医教育病院へ来院した牛の疫学的データはVeterinary Medical Data Baseの記録を調査して集めた。

ー

35症例で、32頭手術して、25頭は小腸全体の捻転で、7頭は遠位空腸と回腸の捻転で、

退院したのは17頭。

全体の捻転(44%)より遠位空腸と回腸の捻転(86%)の方が生存率が高かったが、例数が少ないから?

ほとんど2倍生存率が違うのに有意差を示せなかった。

しかし、乳牛は肉牛より3倍近く生存率が良く、これは有意差を示せた。

ー

25年にわたる調査であり、そうなるといろいろ複雑な要因が絡んで来て、単純な解釈はしない方が良いかもしれない。

そして、牛の小腸捻転の症例をある程度の数をまとめようとすると、そのような調査にせざるを得ないのだろう・・・・・

ー

身近でも牛の腸閉塞の話を聞くことがあるが、「死んで解剖したら小腸捻転だった」とか、「手術したけどダメだった」とかが多く、「開腹手術して治りました」と聞くことは少ないように思う。

しかし、馬臨床獣医師は、疝痛が緊急事態であり、腸閉塞の病態がどうなるか知っている。

馬生産地には二次診療施設があり、おそらく動物病院としては日本で最多の腸管手術が行われている。

「馬の」だけど。

腹部の超音波診断に慣れており、即時的に血液検査ができ、腸管切除・吻合の技術がある。

どういう症例を開腹手術すべきか知っておいて、遅れず腸管手術すれば、おそらく世界で一番高いであろう日本の牛を外科的介入で助けることが、もう少しできるのかな、と思う。

//////////////////

BSでやっていて録画して観た。

赤穂浪士の物語をベースに(する必要があったのか?)、アメリカ人が東洋的だと思う風景、衣装、登場人物をCGをふんだんに使ってファンタジーに仕立てている・・・・・

ほとんどのアメリカ人には、日本風と中国風の区別もつかないんだろうな。

あるいはどうでもイイんだ。

そのことを教えてくれるビックリ映画。

![47RONIN [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ByYh+ZAnL._SL160_.jpg)