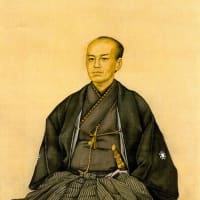

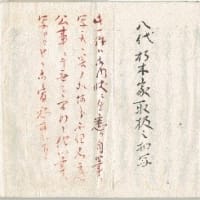

齊茲は宝暦9年(1759)宇土藩主・興文の嫡子として宇土で生まれた。13年には立禮と名乗る。

安永元年父・興文の隠居により家督相続、從五位下和泉守と称す。天明7年(1789)本藩・細川治年の請により細川宗家の遺領を相続する(31歳)。文化7年(1810)52歳で隠居す。

遺領相続をした年、京都では大火が起り洛中を焼き尽くした。そのため、禁裏の造営費用20万両、義祖父・重賢の室の実家久我右大臣家の造営のために4万両を四年賦にて負担せしめた。

文化3年(1806)には、江戸辰口邸が類焼する。その際、敷地手狭に就き東隣の3,500坪を拝領し、神田の拝借地を返上した。

また江戸戸越屋敷と浜町にあった松平周防守屋敷を相対替をする。齊茲はここを隠居屋敷として「浜町様」と称する。

文化13年(1816-58歳)8月、国許にて湯治することを願い帰国、本山に屋敷を建設す。(のち二の丸に移築)

隠居後3人の女子を為したが夭折している。特に熊本帰国後に生まれた耇姫(文政六年生まれ、同九年十二月死去)については自ら筆を執り愛らしい姿を書き残している。

文政9年(1826-67歳)2月には思いがけなく嫡子・斎樹が疱瘡で死去するという悲劇に見舞われた。齊茲の長男・宇土藩主立之の嫡男・立政(9代宇土藩主)を養嗣子(斎護)として遺領相続せしめた。

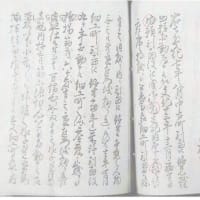

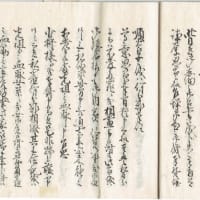

その年の9月齊茲は病気に罹かった。その時古町の町人たちがお見舞いを差し上げた記録が岡崎鴻吉著「熊本御城下の町人」に残されている。(p50~)

只品物を差し上げるだけではなく、取次の役人たちへ内分の費用が必要であったことが判る貴重な史料である。

怪しからぬ話はいつもある。

そして快気のあと10月には祝能が催されたりしている。

齊茲は斎樹や耇姫なきあとの悲しみを振り切るように、文政10年(1827-68歳)3月、七年に及ぶ国許住まいから江戸へ再び旅立っていった。

以降「少将様」と呼称せしめた。

齊茲は天保6年(1835)10月、細川家下屋敷・白金邸で77歳で死去した。

齊茲の時代は、災害の多い時代で士農工商大いなる負担を強いられた時代である。そのため新地築造が盛んに進められ始める時期である。

(快気祝いの祝能については、これも「熊本御城下の町人」に詳細が記されている。後日ご紹介する)