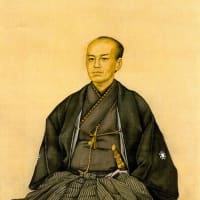

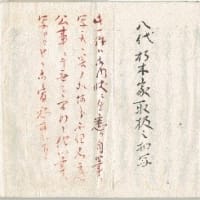

熊本大学文学部・国史研究室が刊行した「史料・細川家文書・二」(昭和40年頃か)を眺めていたら、忠利公の「御印物」として興味あるものを発見した。

寛永十八年正月晦日付による「今度江戸へ歩ニ而御供望申候御中小性(ママ)衆」という書状の中に、十三名の御中小姓の名前が記されている。

自ら御供を望んで、参勤に加えられることがあることを知ることが出来る。五人の奉行の許から、「右之御中小姓衆歩ニテ致御供御奉公仕上度旨御奉行所へ申上候間御次手を以被達御耳可被下候以上」として、忠利の御次役である仲光小内膳・藤崎喜八郎宛にこの書状が発せられている。

そして忠利のものと思われる書き込みが為されている。「太儀ニ候めしつれ可申候此前之ものへ申付ともさせ可申候 以上」とある。

前の年・寛永十七年十一月廿六日・光尚宛て書状で、忠利は「我等息災十年此かた覚え申さず候」と記すほど元気だあった。

年が変わり少々体調に変化が見られ、父三齋も京都へ医者の手配をしている。そんな中での上の書状である。

三月十日の忠利の光尚宛書状はなんとも痛々しい。「右のてくびより手なへ申すばかりに候、し(死)に申すべき様にはこれなく候、心安かるべく候、以上」

老中宛てにも、「二十日には立ち申し度覚悟に候」と書状を送ったが、十四日に病状が急変、父三齋の悲痛な思いが光尚宛書状に伺える。

そして十八日に死去するのである。

参勤の御供を願い出た中に橋谷市蔵の名前がある。想いが叶わなかった市蔵は殉死者十九人の中に名前を連ねることになる。

森鴎外はその著「阿部一族」で、この橋谷市蔵について次のように記している。

忠利は病が重くなってから、橋谷の膝を枕にして寝たこともある。四月廿六日に西岸寺で切腹した。丁度腹を切ろうとすると、城の太鼓が微かに聞こえた。

橋谷は附いて来ていた家隷に、外へ出て何時か聞いて来いと云った。家隷は帰って「しまいの四つだけは聞きましたが、総体の桴数(バチカズ)は分かりません」と云った。橋谷を始として一座の者が微笑んだ。橋谷は「最後に好う笑わせてくれた」と云って、家隷に羽織を取らせて切腹した。吉村甚太夫が介錯した。

上記「史料・細川家文書・二」では福田源太夫の弟として福田権内とともに列記しているが、これは間違いであろう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます