今日、5月19日(土)は、埼玉県西部の飯能市で開催された

第5回飯能新緑ツーデーマーチの1日目、20kmコースに参加

しました。

8時20分頃から出発式が行われましたが、雷注意報が発令

中とか。少しだけ雷鳴がとどろく中、8時半過ぎに出発しました。

雨は少しで止みました。北に向かい、国道299号を横断して

住宅地や畑の間を抜けて行きます。

奥武蔵自然歩道に入り、新緑がいっぱいの木々の下を、半

時計方向に半円形に回り込み、高麗峠(177m)を通過して

宮沢集落に出ました。

南に向かい、宮沢湖の北端から堰堤横に上がり、釣り船の

浮かぶ湖を見ながら湖畔を南西に進みます。

南西端にある宮沢湖なかよし動物園そばの広場で、飲物や、

なめこ汁のサービス、記念写真撮影などのサービスがありま

した。

ナメコ汁サービスコーナーでは、中学生ボランティアが元気な

声で、参加者をよびこんでいます。

この大会では、いろいろなポイントで、中学生がボランティア

で役を引き受けてくれています。

宮沢湖の堰堤(えんてい)や南東側には、ヨーロッパ原産の

1年草、麦ナデシコがたくさん咲いていました。

JR八高線の東に出て、新緑と花の住宅地を南に向かいます。

精明公民館では、飲物と、梅干しやラッキョウ、漬け物などの

サービスがあり、力強い飯能太鼓も披露されていました。

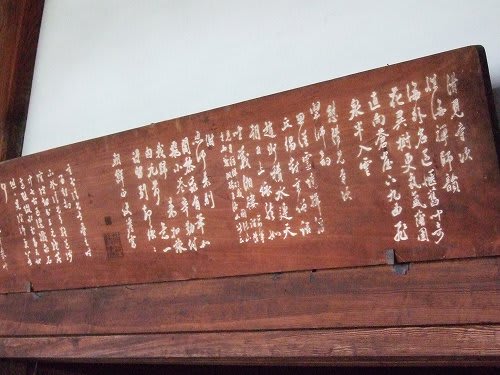

東に向かい、高麗坂東33札所第3番円泉寺境内を

抜け、北東の里道を進みます。

一時薄日も出たのですが、再び雲に覆われました。

川崎から下川崎に向かう辺りは、展望が開けた田園地帯を進み

ます。

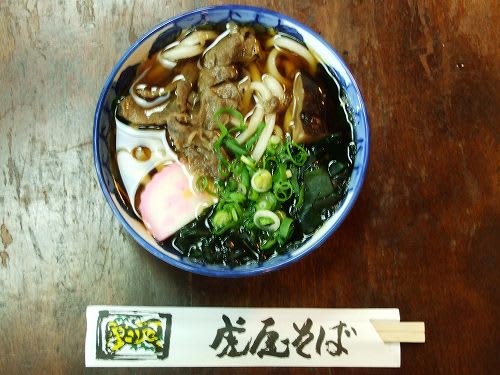

15kmの中間点を過ぎて間もなくの、赤城神社境内が20km

コースのチェックポイント。昼食会場にもなっていて、多くのウオ

ーカーが昼食をしました。私も12時23分から30分ほど、昼食

の時間をとりました。

芦苅場の集落から、若葉がみずみずしい茶畑を抜けて行きます。

飯能市は、近隣の入間市、狭山市、所沢市などとともに、狭山茶

の産地。参加賞に、地元新茶のパックももらいました。

ゴール目指して東に向かいましたが、ゴール間近で再びにわか

雨となり、傘を差して14時に中央会場にゴールしました。

しかし、雨はわずかで上がり、中央会場は久しぶりに会った

ウオーカー同士の交換や、出店をのぞく人などで賑わいました。

第5回飯能新緑ツーデーマーチの1日目、20kmコースに参加

しました。

8時20分頃から出発式が行われましたが、雷注意報が発令

中とか。少しだけ雷鳴がとどろく中、8時半過ぎに出発しました。

雨は少しで止みました。北に向かい、国道299号を横断して

住宅地や畑の間を抜けて行きます。

奥武蔵自然歩道に入り、新緑がいっぱいの木々の下を、半

時計方向に半円形に回り込み、高麗峠(177m)を通過して

宮沢集落に出ました。

南に向かい、宮沢湖の北端から堰堤横に上がり、釣り船の

浮かぶ湖を見ながら湖畔を南西に進みます。

南西端にある宮沢湖なかよし動物園そばの広場で、飲物や、

なめこ汁のサービス、記念写真撮影などのサービスがありま

した。

ナメコ汁サービスコーナーでは、中学生ボランティアが元気な

声で、参加者をよびこんでいます。

この大会では、いろいろなポイントで、中学生がボランティア

で役を引き受けてくれています。

宮沢湖の堰堤(えんてい)や南東側には、ヨーロッパ原産の

1年草、麦ナデシコがたくさん咲いていました。

JR八高線の東に出て、新緑と花の住宅地を南に向かいます。

精明公民館では、飲物と、梅干しやラッキョウ、漬け物などの

サービスがあり、力強い飯能太鼓も披露されていました。

東に向かい、高麗坂東33札所第3番円泉寺境内を

抜け、北東の里道を進みます。

一時薄日も出たのですが、再び雲に覆われました。

川崎から下川崎に向かう辺りは、展望が開けた田園地帯を進み

ます。

15kmの中間点を過ぎて間もなくの、赤城神社境内が20km

コースのチェックポイント。昼食会場にもなっていて、多くのウオ

ーカーが昼食をしました。私も12時23分から30分ほど、昼食

の時間をとりました。

芦苅場の集落から、若葉がみずみずしい茶畑を抜けて行きます。

飯能市は、近隣の入間市、狭山市、所沢市などとともに、狭山茶

の産地。参加賞に、地元新茶のパックももらいました。

ゴール目指して東に向かいましたが、ゴール間近で再びにわか

雨となり、傘を差して14時に中央会場にゴールしました。

しかし、雨はわずかで上がり、中央会場は久しぶりに会った

ウオーカー同士の交換や、出店をのぞく人などで賑わいました。