あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

2017年9月30日(土)

7月3日(月)にイギリス8日間の旅から帰ってもう3か月近くなりましたが、日々の

レポートでアップした以外にもたくさんの写真がありますので、それらを幾つかのカテゴ

リーに分けて紹介します。

最初は、建物に吊されたり店の前などに飾られていた花です。

雨になった2日目の6月27日(火)午前に訪ねた、湖水地方・グラスミアのジンジャ

ーブレッドと呼ぶ人気のしょうが入りクッキー状の菓子を販売している店に吊された花。

同じグラスミアの、ある店の前に飾られた花。

同じ日の午後、湖水地方・ボウネスからウィンダミア湖クルーズをして到着したレイク

サイドの船着場近くで。

同じレイクサイドの船着場近く

3日目の6月28日(水)も雨、チェスターの次に回ったウェールズ北東部にある世界

遺産ポントカサルテの水道橋に近い運河沿い。

同じ日、最後に訪ねたイギリス最初の世界遺産で世界初の鉄橋というアイアンブリッジ

の町に飾られた花2つ。

4日目の6月29日(木)、コッツウォルズ地方で2つ目に回った町・ボートン・オン・

ザ・ウオーターにて。

この日の最後、コッツウォルズ地方北端、ストラトフォード・アポン・エイボンの町並

みの一角で。

翌6月30日(金)、バース、オックスフォード観光後到着した、ロンドン・ヒースロ

ー空港近くの夕食をしたパブに飾られていたもの。

6日目、7月1日(土)の午後、ロンドン郊外のウィンザー城観光をしたウィンザーの

バス駐車場近くに飾られた花。

ウィンザー城観光から戻った、ロンドン中心街のピカデリーサーカス近く。

今回の旅では、あまり市街地を歩く時間が無かったので、飾り花はこれくらいしか撮れ

ませんでした。

海外ランキング

海外ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年9月24日(日)

市内ウオーキングで正午近く、所沢航空記念公園に入ったら、こんなのぼりが立ってい

て、所沢航空発祥記念館前の広場から、ブラスバンドの演奏が聞こえてきました。

プロの音楽家を目指すという若手の皆さんにより構成された、「JICA SDGs吹奏楽団」

による、世界各国のマーチの演奏です。

演奏中に所沢市のイメージマスコット「トコろん」も駆けつけ、さっそくこどもたちに

囲まれます。

こどもたちが離れたあとは、演奏に合わせてステップなどを…

演奏者の背後のテントには、JICA(ジャイカ)埼玉のメンバーが活動している世界

の国々を紹介する地図があり、JICAの活動にボランティア参加したい人のための相談

窓口もあり、いくつかの資料も用意されていました。

ちなみにJICAとは、独立行政法人 国際協力機構の略称で、日本の政府開発援助

(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力を行っている組織です。

一方、この催し「SORA Tobu Music Festival」は、「大きな空と豊かな緑に囲まれて 航

空発祥の地で楽しむ音の祭り」のようで、「空飛ぶ音楽祭2017」とも呼び、きのう

23日(土・祝)と今日24日(日)の2日間開催されました。

会場は、所沢航空記念公園内の4~5か所に分かれていて、スケジュールに従いそれら

会場で演奏会や参加者が体験できる催しなどを開催したようです。

さらに、この催しにはキッチンカー30台が集結しての、フードアトラクションも開催

されていました。

所沢市内の名物だけでなく、トルコアイス、豊川稲荷、ドイツビールなど、各地の美味

しいフードが味わえるようになっているのです。

それぞれがお好みのフードを求めて、青空の下でゆっくりと音楽を楽しみながらのひと

ときを過ごしています。

公園内の桜の木の上ではまだツクツクボウシが鳴き競っていましたが、日本庭園に近い

茂みのススキやハギは初秋の彩りを見せ始めていました。

彼岸が過ぎると、秋は駆け足でやってくるかもしれませんね…

埼玉県ランキング

埼玉県ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年9月16日(土)

前日までの残暑が治まり、歩きやすそうな曇天ながら午後は雨も懸念されるが、カント

リーウオークグループの第246回例会に参加した。

7月16日(日)に続カタツムリ歩行に参加した後、私の市外ウオーキングは夏休み状

態だったので、2か月ぶりになる。

集合はJR高崎線の行田(ぎょうだ)駅、東口駅前から10時20分発市内循環の「観

光拠点循環コース左回り線」に乗り、10時45分に古代蓮の里(こだいはすのさと)バ

ス停で下りた。

== たんぼアートを見て「古代蓮の里公園」を巡る ==

まずは高さ50mの展望タワーに上がり、一昨年にギネス世界記録に認定されたという

田んぼアートを見ることにする。

展望タワーの手前には「世界の蓮園」があり、花の時期は終わっが、わずかに「巨椋

(おぐら)の白鳥」と呼ぶ白いハスと「桜蓮(おうれん)」という紅色のハスが咲き残っ

ていた。

タワーのある建物は「古代蓮会館」と呼び、1階に展示室や休憩所、研修室などがある。

エレベーターで展望室に上がると、東側眼下に今年のたんぼアート「イナダヒメノミコ

トとスサノオノミコト」が見下ろせる。

10年目を迎える今年は、古代ロマンあふれる行田の米のPRと豊作を願い、稲田の守

護神や美田の女神として親しまれているイナダヒメノミコトを、夫のスサノオノミコトと

ともに描いたようだ。

田んぼアートは、水田をキャンバスとして色彩の違う複数の稲を植え付けて文字や図柄

等を表現する取り組み。2015年に「最大の田んぼアート」として、ギネス世界記録

(27,195㎡)に認定されたという。

南側には、行田市が舞台となる池井戸潤の小説「陸王」がTBS日曜劇場で10月から

ドラマ化するのを記念し、単行本「陸王」の書影を模したデザインと、主演・役所広司の

似顔絵が、およそ1万㎡の田んぼに緻密に描かれている。

タワーからは360度の展望が広がり、行田市内はもとより関東平野を囲む山々なども

望めるが、今日は雲っていて栃木県の大平山(おおひらさん)周辺しか見えない。

展望室を一周して、眼下の古代蓮の里公園や午後に向かう「さきたま古墳公園」、行田

市内などもゆっくりと眺めてタワーから下りた。館の前には、たんぼアートに使われた9

種の稲が展示されている。

古代蓮会館を出て、広い古代蓮公園の中央部を北へ、花の咲き残る↑行田蓮(古代蓮)

がいっぱいの古代蓮池内の木道を北に抜ける。

蓮池にはスイレンやミズカンナ↓なども咲く。

中央の水路を越えて北側の水生植物園の木道を北東まで進むと、ホテイアオイが咲いて

いた。

そばの東屋(あずまや)に11時40分に着き昼食とする。

昼食後は13時まで自由時間とし、古代蓮公園内を各自で回る。あちこちにヒガンバナ

が咲き、北西側の池にはオニバスがいっぱい。

オニバス

ミーティングをして、13時過ぎに公園を出た。

== さきたま古墳公園から田園地帯を吹上駅へ ==

公園の周辺には、実がふくらみ頭を垂れた水田が広がるが、田植えが遅めなのか色づき

にはもう少し。南西に少し進んだ旧忍川(きゅうおしかわ)左岸際で記念撮影をした。

橋を渡り、さらに田んぼの中の農道を南西に進む。行く手にはさきたま古墳公園の古墳

が望まれる。

冨士山集落近くのあぜにはコスモスが咲き、集落の北を流れるキレイな水路では、ゆら

ゆらと長い藻が揺れていた。

民家横の畑に、「そうめんかぼちゃ」とも呼ぶキンシウリらしい実がある。近くの十字

路際に心行(しんぎょう)地蔵と呼ぶお地蔵さんが立っていた。

集落の西側一帯が「さきたま古墳公園」。古墳の下に展示館のある将軍山古墳↑の南側

を進んで、その先の円墳跡の草地で小休止する。

そばに見える日本最大の円墳、丸墓山(まるはかやま)古墳↑の墳丘に上がると、眼下

に国宝・金錯銘(きんさくめい)鉄剣が出土した稲荷山古墳や行田の農村風景が望まれる。

南に延びる桜並木の石田堤は、石田三成が豊臣秀吉の命で忍城(おしじょう)を水攻め

した際に築いた堤の一部。三成の陣は丸墓山古墳の頂上に張られたという。

堤にはたくさんのヒガンバナが咲き競うので、もう一度記念撮影をした。

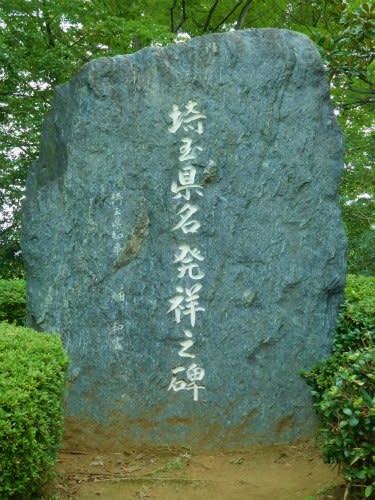

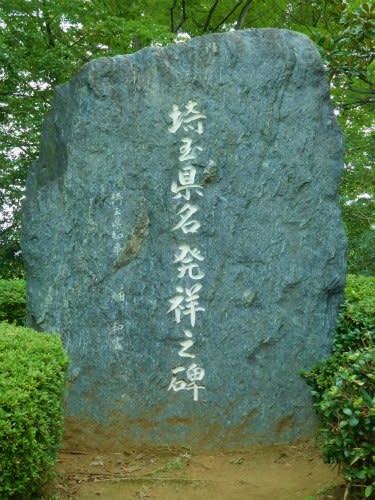

忍藩(おしはん)松平家ゆかりの天祥寺の横を通過し、県道77号を横断した先には

「埼玉県名発祥之碑」がある。

明治4年(1871)、現在の県域に埼玉県と入間県が設置され、明治9年には現在の埼

玉県の区域が定まったという。

そばに移築された古民家、旧遠藤家住宅↑が公開され、国宝・金錯銘鉄剣などを展示す

るさきたま史跡の博物館もあるが、雨が懸念されるので寄らずに先に向かう。

用水沿いを東北へ、瓦塚(かわらづか)古墳↓を左手に見ながら進む。

その先で県道77号に出て東へ少し、富士山集落の南西側にある浅間神社の石鳥居をく

ぐると、その先には前玉(さきたま)神社の大鳥居もあった。

こちらの鳥居は、延宝4年(1676)に忍城主阿部正能(まさよし)の家臣と忍領氏

子たちにより建立されたとか。その由来も刻まれており、江戸時代における浅間神社の隆

盛を伝える貴重な建造物として、行田市指定文化財になっている。

突き当たりのうっそうとした木々に覆われた円墳は浅間塚(せんげんづか)古墳で、石

段を上がった墳頂に前玉神社が祭られている。

平安時代編さんの「延喜式」にも記された古社のよう。浅間神社↓は、鳥居に近い東側

中腹に祭られていた。

前玉神社の石段下には江戸時代に奉納の2基の石灯ろうがあり、「さきたま」にちなむ

万葉和歌が刻まれていて、万葉歌碑としては全国的にも古いもののようだ。

古墳と集落との間を南西へ、東西に走る直線路に入り西進する。ザクロの実る民家や大

きなサボテンに実のついた民家があり、その先にはオオタデが咲く。

田んぼの向こうに武蔵水路の植え込みが続き、休耕田にオオサギが立つ。

利根川の水を荒川に送る武蔵水路を横断した先の休耕田にはオオサギとアオサギが見え

た。

忍川の橋を渡り、幅広い国道17号熊谷バイパスを信号で横断し、下忍(しもおし)集

落に入る。

色づき方の違う稲が平行する田んぼの横を進み、植え込みが無く開放的な明光寺前を過

ぎる。

この辺りでは珍しいリンゴ畑があり、その先で近くの下忍バス停から駅に直行する3人

と分かれた。

近くの下忍神社で最後の休憩を。拝殿の前に二つの力石が並び、境内右手には↓琴平神

社も祭られ、拝殿内には明治初期に賑わった荒川や新川河岸の様子を描いた「新川早船絵

馬」が奉納されていた。

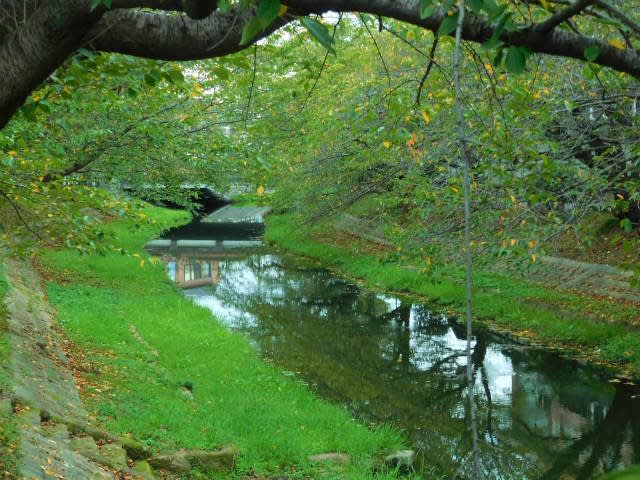

上越・北陸新幹線の高架下を抜けて桜並木の続く元荒川の右岸へ。4月例会で花見をし

た公園の横を通過する。

ゴールのJR高崎線の吹上(ふきあげ)駅前に16時20分に着いた。

心配された午後の雨も降られずにすみ、気温も22℃度前後でこの時期としては歩きや

すい一日だった。

(参加 14人、天気 曇、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 熊谷、加須、歩行地

行田市、鴻巣市、歩数 19,800)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年9月15日(金)

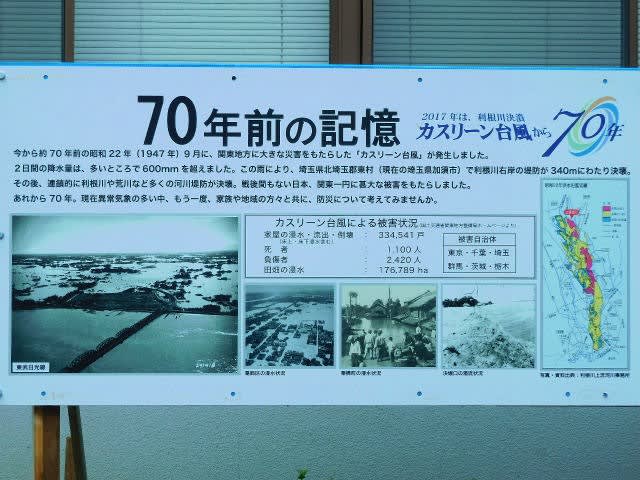

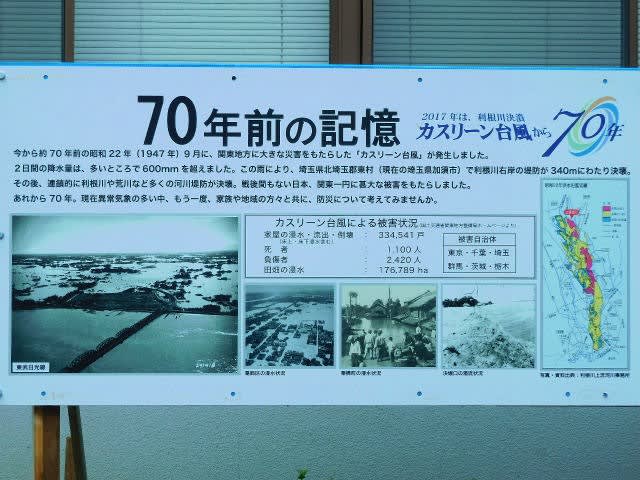

9月15日(金)は、関東地方に大きな災害をもたらしたカスリーン台風が接近して

70年になります。といっても最近は、カスリーン台風の名を知らない人が増えているか

もしれません…。

下のパネルは、私たちカントリーウオークグループが5月28日(日)に東武日光線の

新古河駅から歩いて通過した、利根川の三国橋を渡ってすぐの利根川左岸、茨城県古河市

(こがし)の、国土交通省利根川上流河川事務所古河出張所前に掲示されていたものです。

カスリーン台風は、第2次世界大戦終了から2年の昭和22年(1947)9月に発生

し、関東地方や東北地方に大きな災害をもたらしました。

この台風は9月8日にマリアナ諸島東方で発生して次第に勢力を増し、9月14日には

鳥島の南西海上を北上、さらに15日未明に紀伊半島の南で北東に進路を変えて早朝に遠

州灘沖合を通過し、夜には房総半島の南端をかすめて16日には三陸沖から北東に去りま

した。

台風が本州に近づいたときにはすでに勢力は弱まりつつあり、進路も東海地方から関東

地方の太平洋岸をかすめた程度で、強風による被害は出ていません。しかし、台風接近時

には日本列島付近に前線が停滞していたと推定され、そこに台風により南の湿った空気が

供給されて前線が活発化して、9月14日から15日にかけて大雨を降らせたのです。

この台風による死者は1,077人、行方不明者は853人、住宅の損壊9,298棟、

浸水家屋384,743棟、耕地の流出や埋没12,927㏊などで、罹災者は40万人を

超え、関東地方を中心に大きな被害をもたらしたのです。

なお、別の資料によれば、家屋の浸水303,160戸、家屋流出倒壊23,736戸、

家屋半壊7,645戸、死者1,100人、傷者2,420人、田畑の浸水176,789㏊

となっています。

群馬県の赤城山ろくや栃木県の足利市などでは土石流や河川の氾濫が多く、これらを中

心に群馬県では492人、栃木県で352人の死者が出ました。また東北地方では、北上

川が氾濫し、岩手県一関市など岩手県内で109人の死者が出ているようです。

これら首都圏以外の被害については私はいままで知りませんでしたが、今回調べてみて

初めて分かったのです。

カスリーン台風として私の記憶に残っていたのは、利根川や荒川の氾濫による埼玉県東

部から東京23区東部に及ぶ大洪水による大きな被害でした。

この大洪水の発端は、埼玉県北埼玉郡東村(現在の加須市)の利根川右岸堤防の破堤で

した。この場所は江戸時代に人工的に開削された新川通と呼ぶ直線部ですが、明治43年

(1910)の大洪水では破堤しなかったので比較的楽観視されていたようです。

ところがこの頃には、上流の遊水地帯が開発で消滅するなどで明治の大洪水当時とは状

況が変わり、利根川の水がすべて新川通に集中し、さらに下流の栗橋付近の鉄橋に漂流物

が引っかかって流れを悪くし、加えて近くに渡良瀬川の合流点があるので増水時には水の

流れが悪くなるという構造的な問題を抱えていました。

このような要因により、15日21時頃から堤防上から水があふれはじめ、16日0時

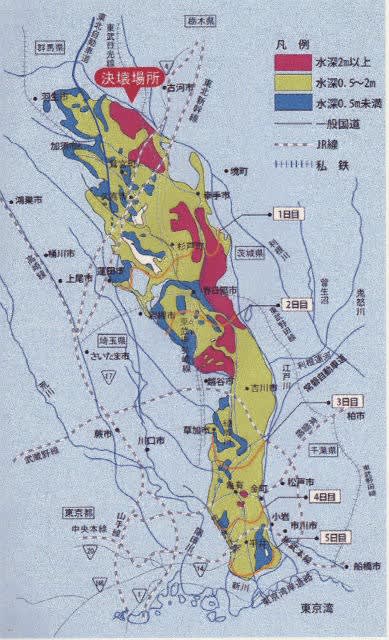

過ぎにこの北埼玉郡東村(現在の加須市大利根地域北東部)の右岸堤防が340mにわた

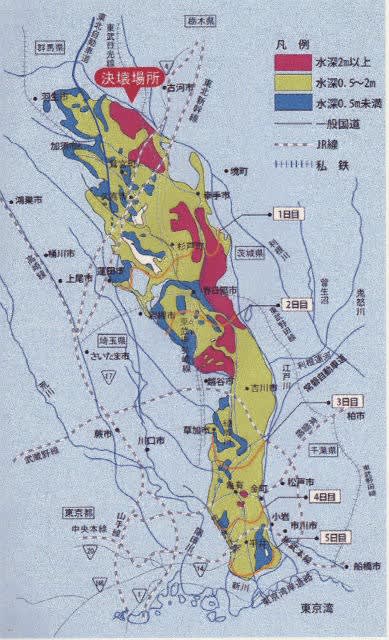

って決壊しました(下の写真の上部中心のXは決壊か所、右からの流れは渡良瀬川)。

決壊か所は現在、加須市によりカスリーン公園として整備されていて、私たちカントリ

ーウオークグループでは2003年10月5日に昼食をしましたが、公園にはモニュメン

トなどがありました。

濁流は南に向かい、栗橋町(現在の久喜市栗橋区域北部)から順次、鷲宮(わしのみや)

町(久喜市鷲宮区域西部)、幸手(さって)町(幸手市中心部)を経て13時には久喜

(くき)町(久喜市久喜地区中心部)に到達しました。一方、荒川では15日夜に熊谷市

付近で左岸堤防が決壊し、洪水は16日午前中に北埼玉郡笠原村(現・鴻巣市東部)に到

達し、元荒川沿いに流下して行きます。

利根川の濁流は、庄内古川、古利根川(ふるとねがわ)の周辺を中心に何か所も決壊し

ながら17日の未明には現在の春日部(かすかべ)市、夜には元荒川(もとあらかわ)か

らの水を合わせて吉川市に達し、現在の中川と江戸川の間を南下し、18日夕方には埼玉

・東京都県境の大場川および小合溜井(こあいためい)の桜堤(水元公園付近)に達し、

一時的に食い止められたようです。

しかし19日未明には桜堤が決壊し、その日のうちに葛飾区の金町や柴又、小岩付近が

水没しました。さらに、現在の八潮市で中川右岸が決壊し、綾瀬川の東側も水没します。

その後、20日3時には葛飾区亀有付近でも堤防が決壊し、夕方には立石、四ツ木付近

まで浸水しました。金町付近の水は20日夕方には江戸川区船堀付近に達し、荒川や旧江

戸川を経て東京湾へ流入し始めたようです。

下の図は、小さくて分かりにくいかもしれませんが、これらの決壊による水没地域を示

したものです。

歴史を遡ると約1,000年前の利根川は、現在のように千葉県銚子市と茨城県神栖市

との県境から太平洋へ流れていたのではなく、江戸湾(現在の東京湾)に流れていました。

現在のような姿になったのは、利根川の東遷事業と言われるもので、徳川家康の江戸幕府

入府を機に、埼玉平野の新田開発や舟運の振興、江戸を水害から守る目的で、「瀬替え」

と呼ぶ幾度にも及ぶ流路の付け替えにより、現在の骨格となったと考えられるようです。

私たちのウオーキンググループはこの6月に、埼玉県羽生市を歩いたのですが、その時

訪ねたひとつに川俣締切阯がありました。ここは、利根川東遷事業の最初に行われた場所

で、文禄3年(1594)に南に分流する会ノ川(あいのかわ)を締め切る堤が築かれた

ところで、そのことを示す碑が「道の駅はにゅう」の利根川堤防際に立っていました。

この大洪水の流れは、江戸時代の東遷事業以前にあった本来の川筋に沿ったものでした。

この台風を教訓にして当時の経済安定本部は本格的な治水事業に乗り出し、ダムによる

計画的な洪水調節を計画し、利根川本流を始め烏川、神流川、吾妻川などに大規模なダム

8か所を建設する計画をして、利根川水系に8つのダムが建設されたのです。

その後70年の間、利根川や荒川が決壊したことはありませんが、地球温暖化の進展と

ともに近年は、50年に一度とか100年に一度といった集中豪雨が全国各地で次々に発

生しており、世界的に見てもこの1~2か月の間にアメリカでもメキシコ湾沿岸やフロリ

ダ半島への2つのハリケーンにより大きな被害が発生しています。

今後、カスリーン台風と同様に利根川や荒川が氾濫した場合、洪水の流路は当時と同様

になることが予想されており、前回のブログで紹介した「川と地図」の講演会でもらった

講師の高橋浩先生の著書「川と国土の危機」(岩波新書)でも、次のように述べておられ

ます。

カスリーン台風と同様に埼玉県加須市で堤防が決壊した場合、浸水面積は約530㎢、

浸水区域内人口は約230万人と想定され、浸水深は住居の3階以上に達して避難が困難

になる。さらに下流で氾濫した場合は浸水地域は限られるが、浸水深はより高くなり死者

数は増加し、地下鉄への浸水は都心部の駅にも及ぶと予想される、ことなどが記されてい

ます。

カスリーン台風から70年を機に当時の被害の状況をふり返り、その後の都市化の進展

や地盤低下などによる被害の増大などについても学び、どう対処したらよいか関心を持っ

て行きたいと思います。

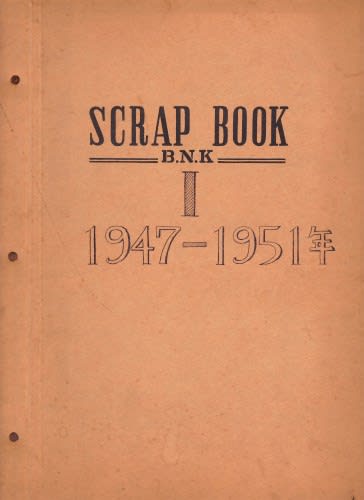

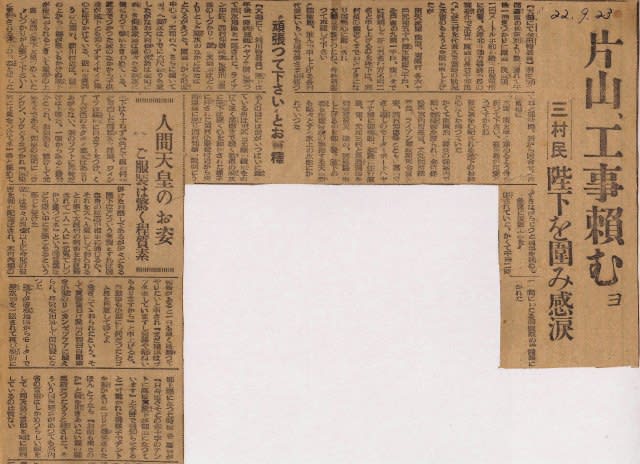

蛇足ながら、私の手元に古いスクラップブックがあります。

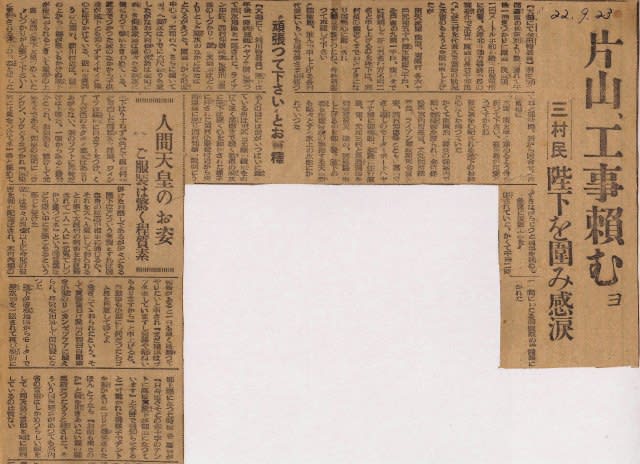

最初の頁のスクラップが、カスリーン台風の決壊場所の東村などを視察された昭和天皇

の記事を掲載した昭和22年(1947)9月23日付の新聞です。

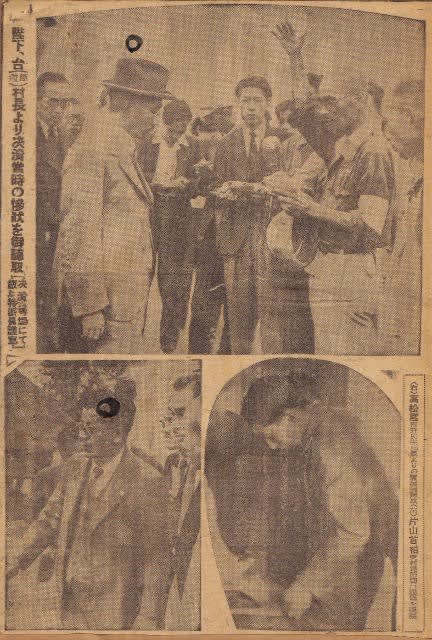

上の記事の左は、昭和天皇(上)や片山哲首相(下左)、高松宮殿下(下右)の写真が。

ちなみに、この後の頁のスクラップには、古橋選手の800m・1500m自由形世界

新(1947.7~9)、東京裁判A級戦犯判決(1948.12)、吉田第3次内閣顔

ぶれ(1949.2)、ロンドン五輪に参加出来なかった古橋・橋爪選手が全米水上選手

権で世界新記録(1949.8)、湯川博士にノーベル賞(1949.11)、帝銀事件

の平沢被告に死刑判決(1950.7)、北鮮、韓国に宣戦布告(1950.6)、ジェ

ーン台風阪神を襲う(1950.9)、京都駅きのう全焼(1950.12)、猛風雪関

東を荒らす(1951.2)、マッカーサー元帥を解任(1951.4)などがあります

が、これらのことをご存じの方の多くは、光輝?高齢者かもしれませんネ…

関東ランキング

関東ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

、

こ

2017年9月9日(土)

7月後半からズーッと、市外へのウオーキングもほかの催しなどにも参加する気が無く、

暑さの治まるのを待っていましたが、ようやく残暑も弱まってきたので今日は、久しぶり

に2つの催しのために都内に出かけました。

東京メトロ丸ノ内線の銀座駅で下車し、催しに行く前に銀座5丁目にある長野県のアン

テナショップ「銀座NAGANO」に行き、この秋行く予定の2か所のパンフレットを入

手しました。

そばの銀座4丁目交差点を北へ、銀座通りを進んでトンガリ屋根の京橋交番前へ。

交番の手前には、京橋の古い親柱が保存され、その説明板が立っています。

通りの反対側、警察博物館際にはもうひとつの柱が残されています。

さて、最初の目的地の写真展会場は、交番の手前の通りを入ったすぐのビル4階でした。

この写真展の「フォト倶楽部G」には、最後の職場の頃に知り合ったIさんがメンバ

ーになっておられ、毎年写真展の案内をいただいているのでいつも観賞に出かけますが、

今年の会場は初めてでした。

写真展の監修者は、風景写真家として知られる花畑日尚氏、主宰は儀同正勝氏で、I

さんなどメンバー13人が大判や中判銀塩写真で撮った、山岳写真など迫力ある写真が

26点出展されていました。

案内状に掲載の写真から2点を

実物の写真は、きめ細かな色調ややわらかな彩りなどが間近に鑑賞でき、冬の北アル

プスややわらかな新緑の彩り、夕方や朝の海や山の情景、満開の大きな桜など、小さな

デジカメでの写真では表現できない迫力ある作品ばかりでした。

さらに西進して八重洲のふるさと情報センターに行き、都道府県別のコーナーで近く

ウオーキングに出かける予定の市のパンフレットなどを入手後、八重洲地下街で昼食を

して、JR中央線と山手線で渋谷駅に回りました。

渋谷駅西口から道元坂↑を上がってさらに進み、大坂を下って↓目黒区青葉台4丁目に

ある次の目的地の日本地図センターに入ります。

ここでは14時から15時30分まで、第4回地理文化講演会「川と地図」が開催さ

れました。

1階の会場には、およそ48席が用意されていてほぼ満席でしたが、参加者のほとんど

が男性で、女性の参加者は5人くらいでした。地図愛好者は圧倒的に男性のようです。

会場正面には、大きな高尾山からのパノラマ図が掲示されています。

上の写真の右端が下の写真の左端につながるよう。

講演会の最初は、日本地図センターのの野々村邦夫理事長から講師紹介を兼ねて30分

の話がスライドを使って。

このあとの講演の講師、高橋浩先生の略歴

高橋先生の著書の一部紹介

おもな編著書の紹介も

編著書のひとつ「川の百科事典」には、国内に「天の川」という名の川が2つあること

が記されているようです。

旧版地形図の紹介では、その地形図が造られたときのその地域の様子がわかり、現在の

地図との比較できる貴重な資料であることが理解されます。

講師の高橋浩先生からは「川と地図」というテーマで、日本と諸外国の河川流域面積と

その順位、日本と大陸の河川の縦断面曲線、沖積平野に位置する日本の大都市の地盤高と

河川洪水位(ロンドンとの対比)、東京都及び神奈川県の河川地図、東アジアの河川、南

アメリカの河川、利根川決壊による洪水進路図といった資料を基に講演されました。

講演では、日本の急峻な河川の特殊性や、東アジアの主要河川のほとんどが中国西部の

山地から流れ出ていること、ちょうど70年前の東大入学の年のカスリーン台風による利

根川決壊当時のこと、東大で学んだ教授や、ご自身が東大教授時代に関わりのあったほか

の教授のことなど、様々な裏話がたっぷりでユーモアあふれるお話の1時間でした。

なお、参加者には、高橋浩先生の著書「川と国土の危機 水害と社会」(岩波新書)が配

布されました。

ちなみに、私は日本地図センターから発行されている月刊誌「地図中心」の定期購読者

で、今日の講演も購読者の一部が参加している「地図倶楽部」のメンバーが主な対象です

が、今月発行の「地図中心」9月号は、70年前の9月中旬に首都圏に大災害をもたらし

た「カスリーン台風70年」の特集号です。

講演会終業後、地図センター内の売店で地形図を求め、渋谷駅まで歩いて戻り、東京メ

トロ副都心線経由の西武池袋線直通電車で帰りました。

関東ランキング

関東ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年8月2日(水) 曇後晴

== 稚内市内の観光後、稚内空港から羽田へ ==

稚内市声問(こえとい)のホテルめぐまにて6時30分に起床した。7時30分からホ

テル内のレストランふきのとうで和食の朝食をする。

今朝も皆さんの集まりがよく、予定より5分早い8時55分に宗谷バスの観光バスでホ

テルを出発した。

担当のドライバーはユイさん、ガイドはトミイさんとのこと。最終日の今日午前中は、

稚内市が囲む宗谷湾の東の岬・宗谷岬と西の岬・ノシャップ岬、そして中心街の北市場周

辺を観光の予定である。

まずは宗谷湾沿いの国道238号をしばらく東進して内陸部に入り、標高200m前後

に緩やかに広がる宗谷丘陵に上がる。

丘陵一帯は国内最大規模の肉牛牧場になっていて、宗谷黒牛がたくさん飼育されている

とか。バスが進むにつれて、ところどころに幾つかの黒牛の群れが確認できた。

丘陵の最高点、丸山には自衛隊のレーダーサイトがあり、アンテナのある建物が望まれ

る。

さらに南下した丘陵の先端部が宗谷岬で、岬の上の高みの宗谷岬公園(通称:宗谷岬平

和公園)には、風車のあるゲストハウスアルメリア↑や、アンテナ塔、旧海軍望楼↓、あけ

ぼの像、宗谷岬灯台、戦没者慰霊碑などがあるが、車内から眺めるのみで通過した。

あけぼの像

宗谷岬灯台

丘陵から下ったすぐ下の宗谷岬には9時28分に着き、バスを下りる。宗谷岬は、北緯

45度31分22秒で日本最北端の地。対岸のサハリンまではわずか43㎞で、晴れた日

にはその島影をはっきりと捉えることができるとのこと。

岬の先端には、北極星の一稜をモチーフにした三角錐形の「日本最北端の地の碑」があ

り、近くには世界地図に名を残す間宮林蔵(まみやりんぞう)の立像がある。

間宮林蔵は、文化5年(1808)に宗谷から樺太(からふと)(現サハリン)へ渡り、

翌年に間宮海峡を発見し、樺太が島であることを幕府に伝えた。立像は生誕200年の

1980年に建立されたという。

そばの花壇に、ヨーロッパやアメリカに分布し千島にも野生するというアルメリアが咲

き出し、海辺の岩の間にはエゾオグルマが咲いていた。

少し西側には「宗谷岬音楽碑」もある。

吉田弘作詞・船村徹作曲の「宗谷岬」は、ダ・カーポやボニージャックスなど多くの歌

手により歌われ、NHK「みんなのうた」で紹介されて全国で広く親しまれており、手前

のスイッチを押すとメロディが流れるようになっている。

近くにある日本最北端ゆかりの店なども眺め、9時55分に宗谷岬を後にした。

国道238号を3㎞ほど戻ったところが間宮林蔵が樺太に向かって出航した場所で、

「間宮林蔵渡樺出港の地」碑が立っていた。

宗谷湾沿いに戻って稚内空港↑の北側を通過し、さらに西進して稚内の市街地を通過し

て北へ向かい、宗谷湾の西端に突き出たノシャップ岬の駐車場に10時43分に着いた。

そばのハマナスが見頃の花を見せる。

ノシャップ岬は漢字では「野寒布岬」で、北海道最東端の根室半島先端にある納紗布岬

と字は違うが読みは同じで、アイヌ語の意味も同じだという。

岬の一帯は恵山泊(えさんどまり)漁港公園として整備され、飲食店や土産物店なども

ある。その中で目に付くのが紅白に塗り分けた稚内灯台。

いっけん煙突のように見えるが、高さは42.7mで道内1位で全国でも2番目の高さ

とか。雪の白さで見えにくくならないよう、宗谷岬灯台とともに2色に塗られている。

公園の先端近くにはイルカのモニュメントがあり、記念撮影をする人が多い。

公園に隣接して恵山泊漁港があり、南側間近の丘陵に自衛隊のレーダー基地が望まれる。

灯台の近くにはノシャップ寒流水族館がある。

10時58分にノシャップ岬を後にして南へ、市街地中心部に向かう。10分足らずで、

昨日午後着いたフェリーターミナルに近いJR稚内駅そばで下車した。

11時45分までフリータイムとなり、JR稚内駅や構内に接する道の駅、北市場など

を巡ることにした。

まずはJR最北端の稚内駅へ。現在の稚内駅の開業は昭和3年(1928)で、宗谷本

線の終点である。

線路の終端には「最北端の線路」の表示があり、駅舎の北側の広場にも、最北の線路の

モニュメントとして列車の車止めレールが設置されている。

出札口で記念入場券を求めたら、来駅証明書着きの入場券を入手できた。

駅に接して道の駅キタカラがあり、土産物などの売店のほか飲食店、映画館、地域交流

センター、観光案内所などがある。売店で少しの土産物と昼食の弁当を求めた。

そばにある北市場にも回る。日本で一番北にある市場で、カニ、干物、海藻類、珍味、

冷凍食品、利尻昆布など海産物を中心にたくさんの品物が並び、最後の土産物を求めた人

も多かった。

これで全部の行程を終え、10時58分にバスに乗り稚内空港に向かう。たくさんの漁

船の並ぶ稚内漁港の横を通過して東へ、12時05分頃空港に着いた。

待合室で昼食を済ませ、稚内空港13時発の羽田空港行きANA572便に乗る。

機種はボーイング767-300型機(270人乗り)で、13時13分に離陸した。

帰りの便もかなり空席がある。

離陸して間もなく、右手に雲をまとった利尻山が望まれた。

晴天なので眼下に移りゆく地上の様子や港などが見下ろせる。帰宅後、フリーソフト・

カシミール3Dにて5万分の1地形図で確認したら、青森県の八戸港↓や岩手県の岩洞湖、

宮城県石巻港などが分かった。

岩洞湖

石巻港

石巻港西部 海岸に平行する航空自衛隊松島基地

曇天の羽田空港には予定の14時55分より早い14時48分に着陸した。

帰路も、往路に使った高速バスで所沢まで行くことにして、第2ターミナル発15時

35分のバスに乗る。

空港を出て間もなく渋滞となり、しばらくのろのろ運転が続いたが、あとは順調に走り、

所沢駅東口には17時21分に着いた。

22℃前後の稚内から首都圏に戻ったら真夏の暑さと覚悟したが、この日は気温が下が

っていて、稚内とあまり変わらぬ25℃以下のようだった。(完)

国内ランキング

国内ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

海外ランキング

海外ランキング

海外ランキング

海外ランキング