2020年7月12日(日)

今日正午過ぎのNHKBSニュースや夜7時のNHK総合のニュース7などで、「昨夜

の大雨で、岐阜県瑞浪市(みずなみし)にある樹齢1,000年を超す神社の御神木になっ

ている大杉が根元から倒れ、隣の住宅の屋根が壊れるなどの被害が出た」ことが報道され

ましので、ご覧になった方も居られるかと思います。

午後2時過ぎのNHKBSニュースの映像から。

このニュースを見て、もしかしたらこの大杉は中山道の街道沿いにある神社のものでは

なかったかと思い、当ブログのカテゴリー「中山道を歩く」をふり返ってみました。

その結果、やはり2009(平成21)年4月4日(土)に歩いた、中山道美濃路(み

のじ)の細久手宿(ほそくてしゅく・瑞浪市)から大井宿(恵那市)まで歩いたときの、

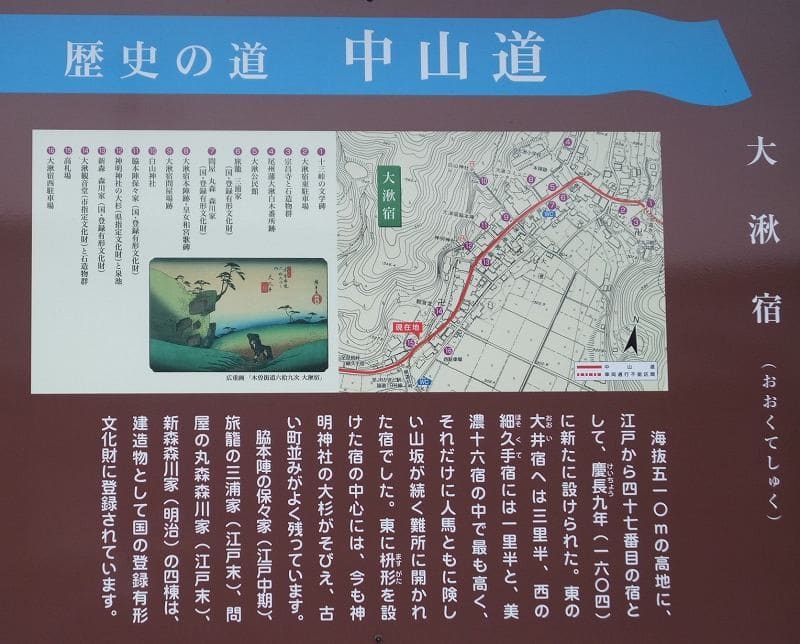

細久手宿の次の大湫宿(おおくてしゅく)にある神明神社でした。

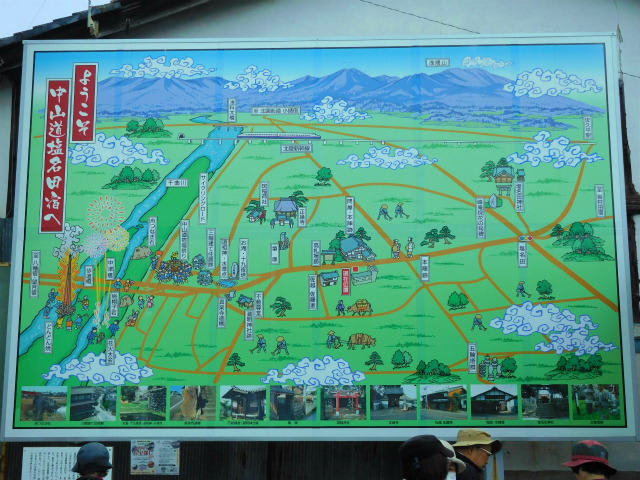

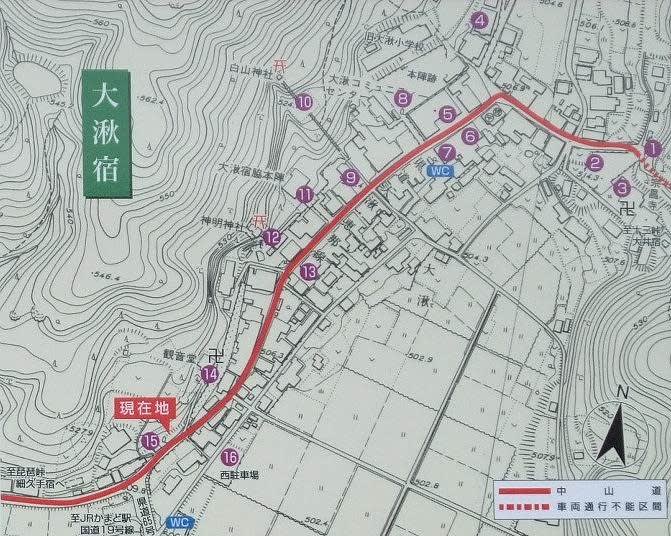

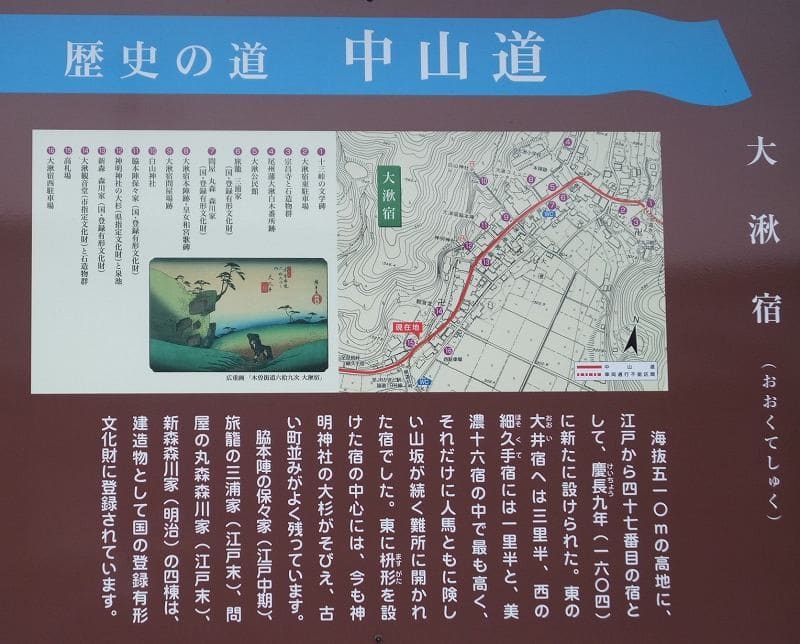

当日撮った写真から。大湫宿入口に立っていた説明板。

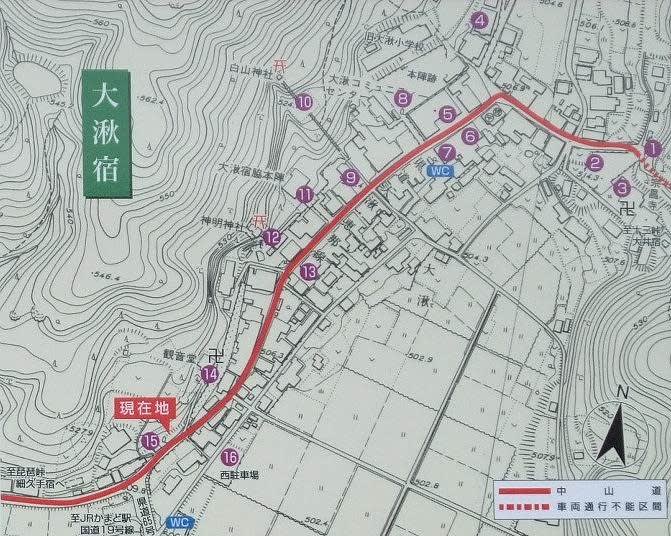

その地図部分を切り出してみると

少し見にくいですが、ほぼ中央部の12番のところが大杉が立っていた神明神社。

大杉の写真幾つかと大杉の説明板から

中山道大湫宿周辺は、古い中山道の面影を残す風景や宿場の遺構などがよく残されてい

て、車の交通量も少なくて歩き甲斐のあるところだったことが思い出されます。

神明神社のすぐ先に残る大湫宿脇本陣・櫻屋

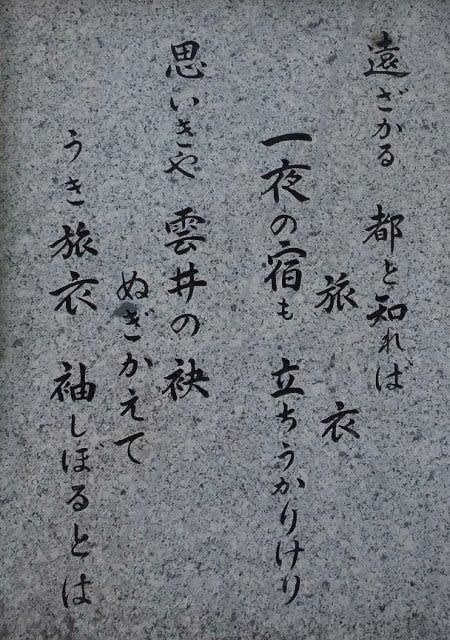

近くの大湫小の校庭が本陣跡で、皇女和宮(かずのみや)もここで一夜を過ごされてお

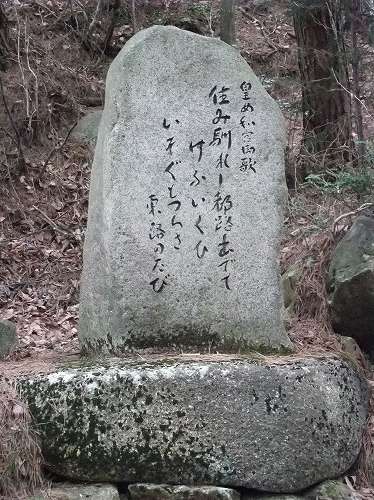

り、そのときに詠まれた歌碑がありました。

なおニュースによれば、隣の恵那市の雨量計は今朝8時までの24時間に降った雨の量

は130.5㎜の大雨だったようで、この雨が大杉を倒してしまったようです。

九州を初め全国各地にこの1週間、大雨による被害が続いており、この後もまだ雨が続

くところもあるようです。被害にあわれた方には改めてお見舞い申しあげ、あわせてこれ

からも一層注意されますようお祈りいたします。

徒歩の旅ランキング

徒歩の旅ランキング

にほんブログ村

今日正午過ぎのNHKBSニュースや夜7時のNHK総合のニュース7などで、「昨夜

の大雨で、岐阜県瑞浪市(みずなみし)にある樹齢1,000年を超す神社の御神木になっ

ている大杉が根元から倒れ、隣の住宅の屋根が壊れるなどの被害が出た」ことが報道され

ましので、ご覧になった方も居られるかと思います。

午後2時過ぎのNHKBSニュースの映像から。

このニュースを見て、もしかしたらこの大杉は中山道の街道沿いにある神社のものでは

なかったかと思い、当ブログのカテゴリー「中山道を歩く」をふり返ってみました。

その結果、やはり2009(平成21)年4月4日(土)に歩いた、中山道美濃路(み

のじ)の細久手宿(ほそくてしゅく・瑞浪市)から大井宿(恵那市)まで歩いたときの、

細久手宿の次の大湫宿(おおくてしゅく)にある神明神社でした。

当日撮った写真から。大湫宿入口に立っていた説明板。

その地図部分を切り出してみると

少し見にくいですが、ほぼ中央部の12番のところが大杉が立っていた神明神社。

大杉の写真幾つかと大杉の説明板から

中山道大湫宿周辺は、古い中山道の面影を残す風景や宿場の遺構などがよく残されてい

て、車の交通量も少なくて歩き甲斐のあるところだったことが思い出されます。

神明神社のすぐ先に残る大湫宿脇本陣・櫻屋

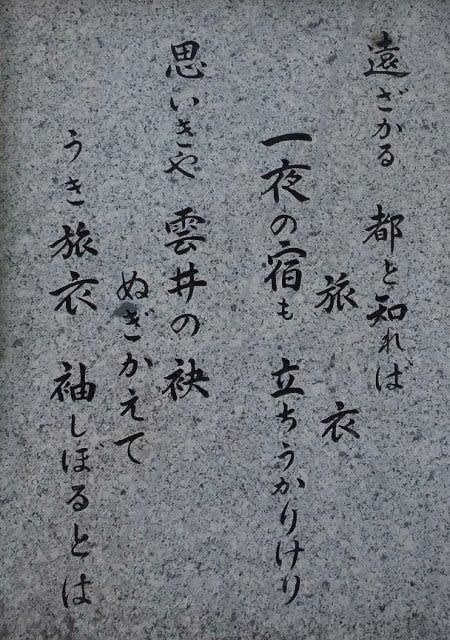

近くの大湫小の校庭が本陣跡で、皇女和宮(かずのみや)もここで一夜を過ごされてお

り、そのときに詠まれた歌碑がありました。

なおニュースによれば、隣の恵那市の雨量計は今朝8時までの24時間に降った雨の量

は130.5㎜の大雨だったようで、この雨が大杉を倒してしまったようです。

九州を初め全国各地にこの1週間、大雨による被害が続いており、この後もまだ雨が続

くところもあるようです。被害にあわれた方には改めてお見舞い申しあげ、あわせてこれ

からも一層注意されますようお祈りいたします。

徒歩の旅ランキング

徒歩の旅ランキングにほんブログ村