2025年6月2日(月)

30年前に職場の近くだった当時からかかりつけの、JR 品川駅東口に近い歯科医院から

定期健診の案内が来たので治療に出かけ、12時30分過ぎに終了した。

この後は、昨年と一昨年もこの時期に訪ねた、京浜急行線沿線にあるゆり園に行くこと

にした。

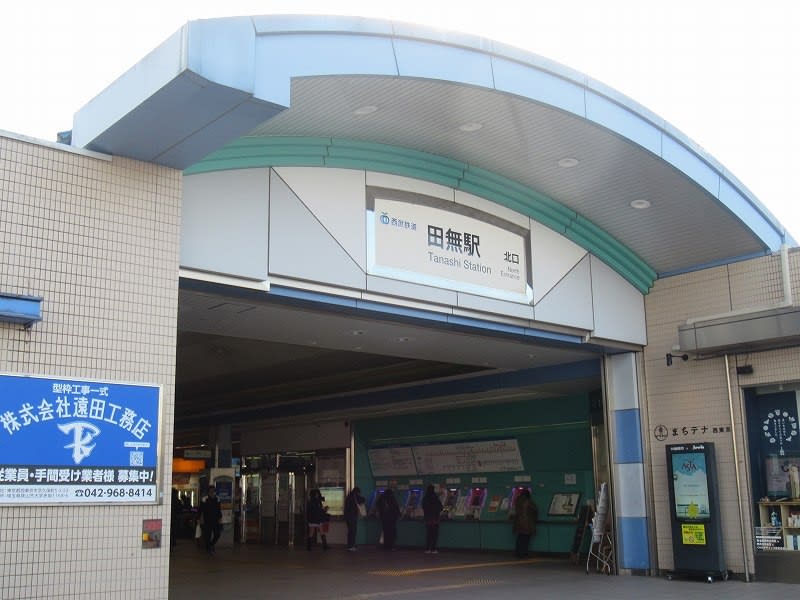

京急本線の品川駅から13時10分発の特急電車に乗り、次の青物横丁で乗り換えて1

駅の鮫洲(さめず)駅で13時23分に下車した。

駅前から少し南側で左折、東に向かう商店などの前には、ゆりの鉢植えが並んでいる。

それらを眺めながら旧東海道を横断し、東側に並行する車道を南へ、沿道の住宅の前に

紫色の花がいっぱい。

次のT 字路を左折した角の家にも何種かの鉢植えが。

その先の民家の前も、ユリやツツジなどが色鮮やか。

突き当りが、ゆり園のある鮫洲入江広場公園である。

公園入口の右手にあるパネルには、公園で咲くゆりの種類やポスターなどが。

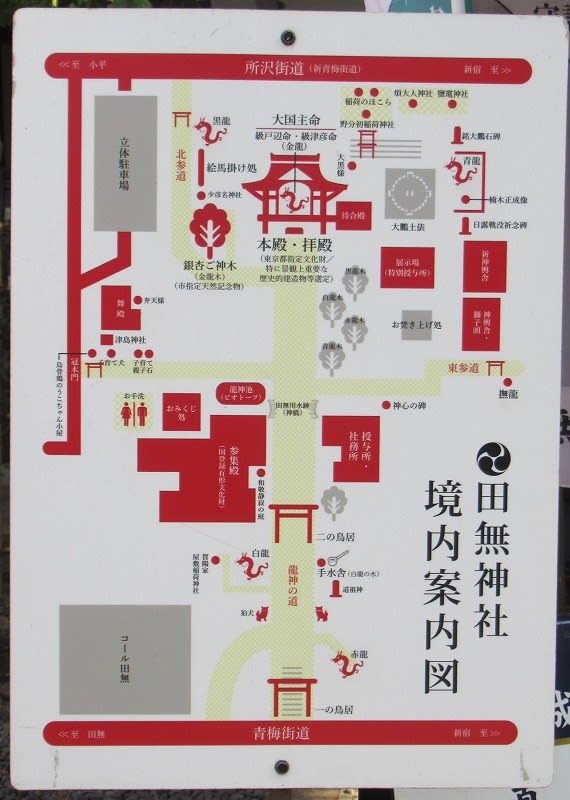

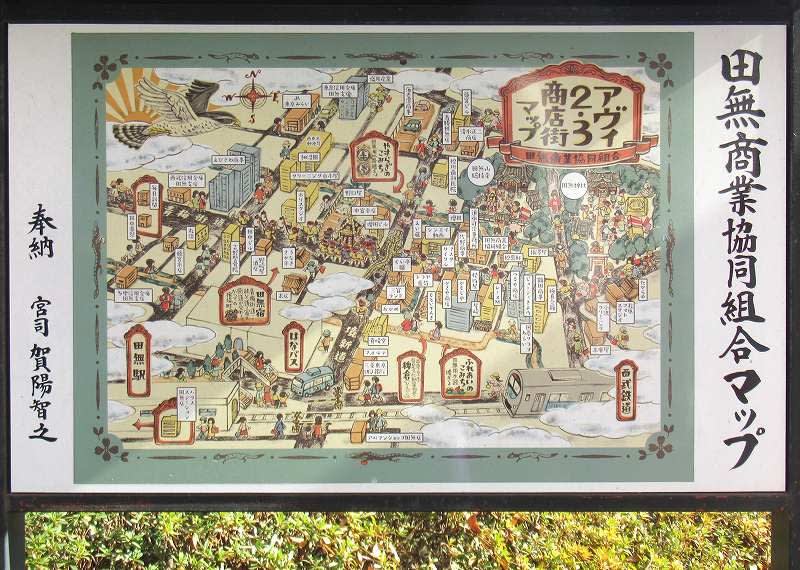

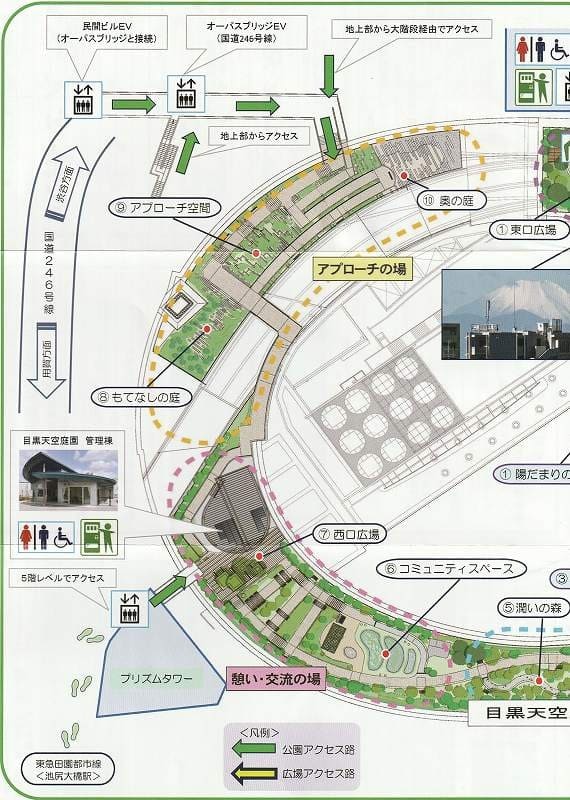

周辺の地図の一部

ゆり園の入り口から園内へ。

ゆり園は昨日オープンし、まだつぼみのものもあるが、オレンジの花を中心に色鮮やか

な花を見せているので、園路の中心を北へとゆっくり眺めながら進む。

中ほどにある記念撮影用のハートの輪

その先から、右へ緩やかにカーブして続いている。

カーブするあたりの外縁では、キンシバイも咲き出した。

その先は、区画されたエリアごとに異なる種類のゆりが咲く。

ゆり園の末端まで進んだので折り返すことに。

南側の児童公園のエリア

入口まで戻り、東側からパネルや鉢植えのゆりなどを眺める。

さらに、南側の緩やかにカーブする園路沿いへ。こちらのゆりはまだ咲き始め。

ここにも記念撮影用のハートリングが。

ゆりのエリアが終わると、ほかの草花が何種か咲いている。

こちらでは、ゆりと別の草花が混植されて咲いていた。

勝島運河沿いの遊歩道に出た。運河周辺の眺め。

花壇の末端まで進んで折り返す。

ゆり園の入り口付近まで戻ると、紹介された新聞記事のコピーが。

14時05分にゆり園を後にした。

京浜急行本線の鮫洲駅に戻り、14時21分発の品川行き普通電車に乗る。

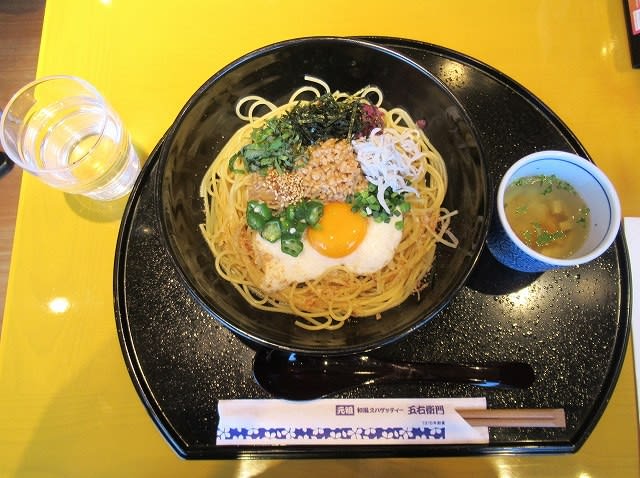

品川駅でJR品川駅構内の商店街に回り、手延べうどんの店 水山に入る。

冷やしごまだれうどんを注文して、遅い昼食とする。

品川駅15時11分発の山手線内回り電車に乗り、池袋で西武池袋線に乗り換えて、

16時55分に帰宅した。

関東地方ランキング

関東地方ランキング

にほんブログ村

30年前に職場の近くだった当時からかかりつけの、JR 品川駅東口に近い歯科医院から

定期健診の案内が来たので治療に出かけ、12時30分過ぎに終了した。

この後は、昨年と一昨年もこの時期に訪ねた、京浜急行線沿線にあるゆり園に行くこと

にした。

京急本線の品川駅から13時10分発の特急電車に乗り、次の青物横丁で乗り換えて1

駅の鮫洲(さめず)駅で13時23分に下車した。

駅前から少し南側で左折、東に向かう商店などの前には、ゆりの鉢植えが並んでいる。

それらを眺めながら旧東海道を横断し、東側に並行する車道を南へ、沿道の住宅の前に

紫色の花がいっぱい。

次のT 字路を左折した角の家にも何種かの鉢植えが。

その先の民家の前も、ユリやツツジなどが色鮮やか。

突き当りが、ゆり園のある鮫洲入江広場公園である。

公園入口の右手にあるパネルには、公園で咲くゆりの種類やポスターなどが。

周辺の地図の一部

ゆり園の入り口から園内へ。

ゆり園は昨日オープンし、まだつぼみのものもあるが、オレンジの花を中心に色鮮やか

な花を見せているので、園路の中心を北へとゆっくり眺めながら進む。

中ほどにある記念撮影用のハートの輪

その先から、右へ緩やかにカーブして続いている。

カーブするあたりの外縁では、キンシバイも咲き出した。

その先は、区画されたエリアごとに異なる種類のゆりが咲く。

ゆり園の末端まで進んだので折り返すことに。

南側の児童公園のエリア

入口まで戻り、東側からパネルや鉢植えのゆりなどを眺める。

さらに、南側の緩やかにカーブする園路沿いへ。こちらのゆりはまだ咲き始め。

ここにも記念撮影用のハートリングが。

ゆりのエリアが終わると、ほかの草花が何種か咲いている。

こちらでは、ゆりと別の草花が混植されて咲いていた。

勝島運河沿いの遊歩道に出た。運河周辺の眺め。

花壇の末端まで進んで折り返す。

ゆり園の入り口付近まで戻ると、紹介された新聞記事のコピーが。

14時05分にゆり園を後にした。

京浜急行本線の鮫洲駅に戻り、14時21分発の品川行き普通電車に乗る。

品川駅でJR品川駅構内の商店街に回り、手延べうどんの店 水山に入る。

冷やしごまだれうどんを注文して、遅い昼食とする。

品川駅15時11分発の山手線内回り電車に乗り、池袋で西武池袋線に乗り換えて、

16時55分に帰宅した。

にほんブログ村