2025年5月8日(木) 〈後半:ふるさと文化館の常設展など観覧後、2つの寺へ〉

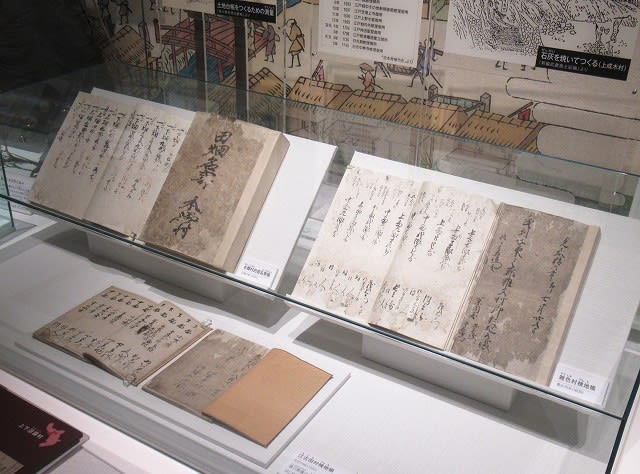

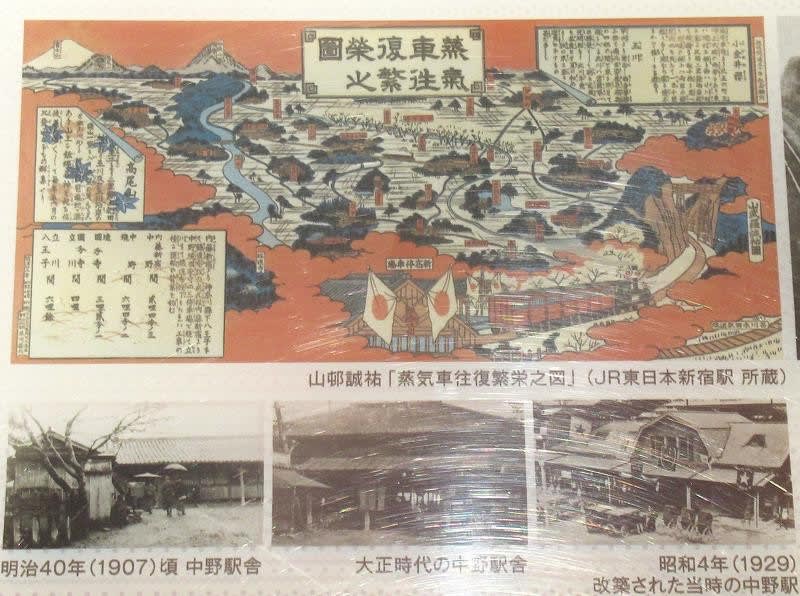

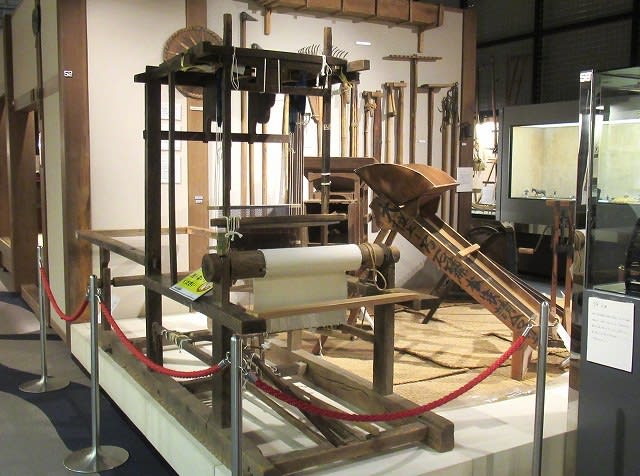

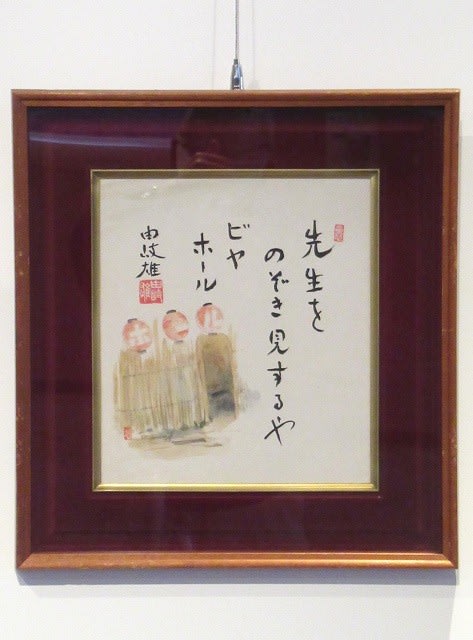

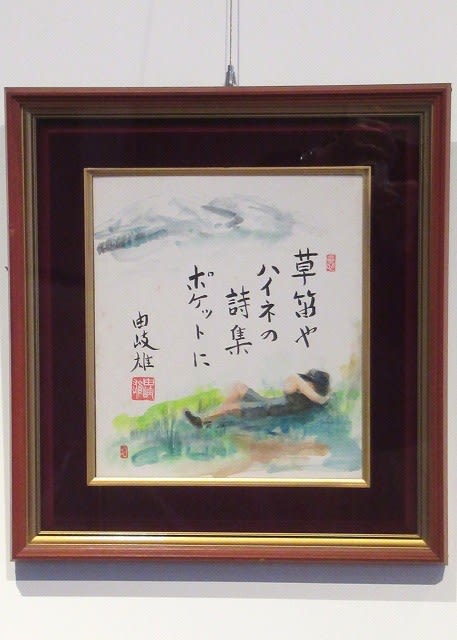

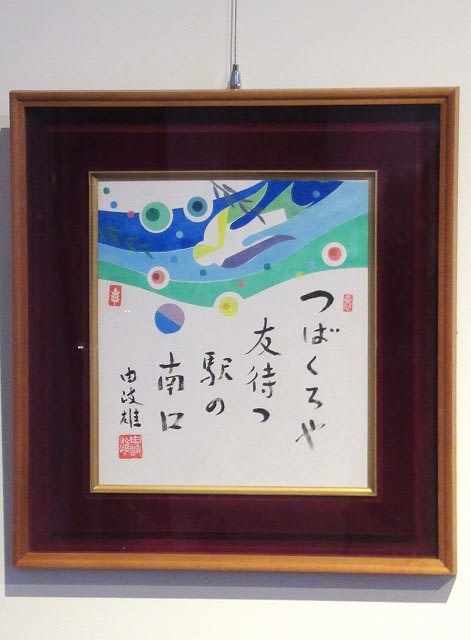

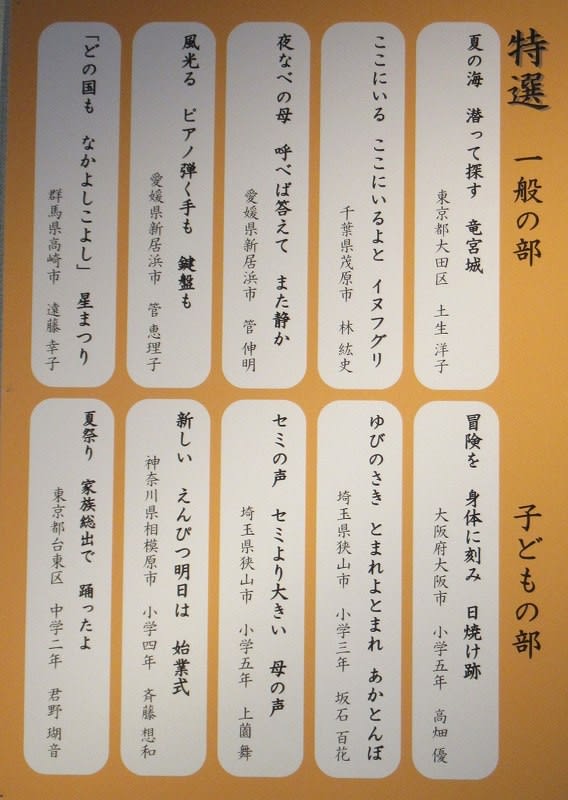

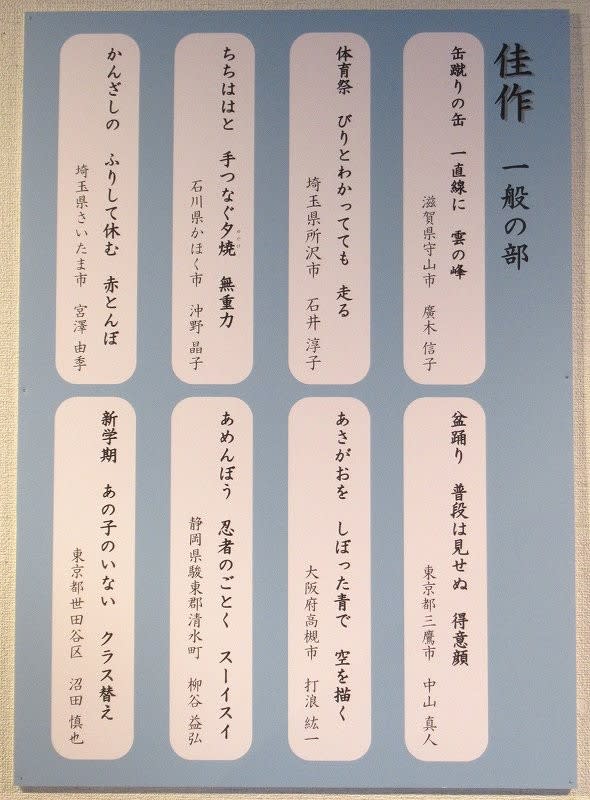

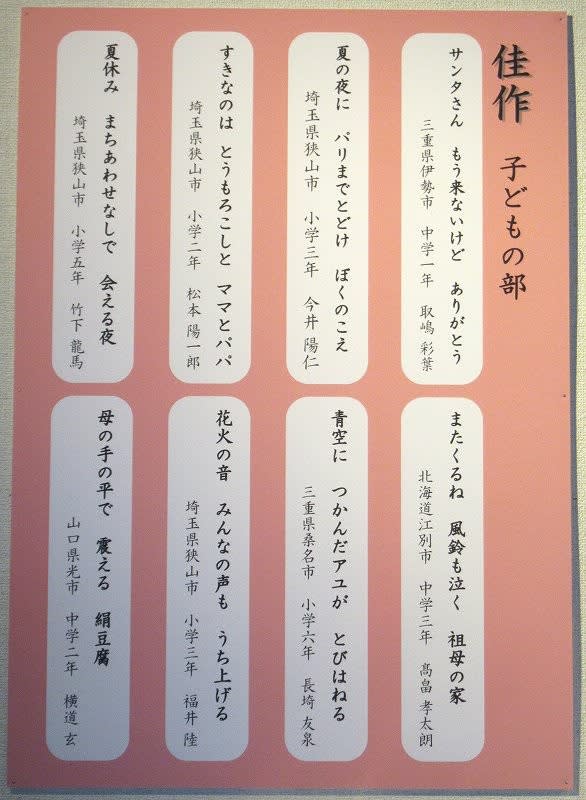

「石神井公園ふるさと文化館」で企画展示を観覧後、常設展示室へも入ったが、何度も観

覧しているのでほぼ通り過ぎる。

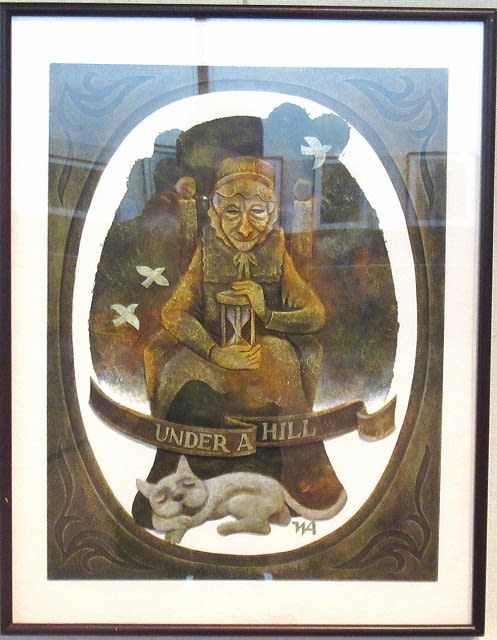

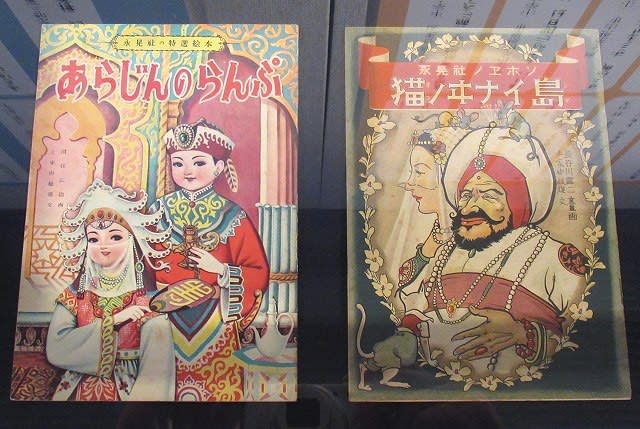

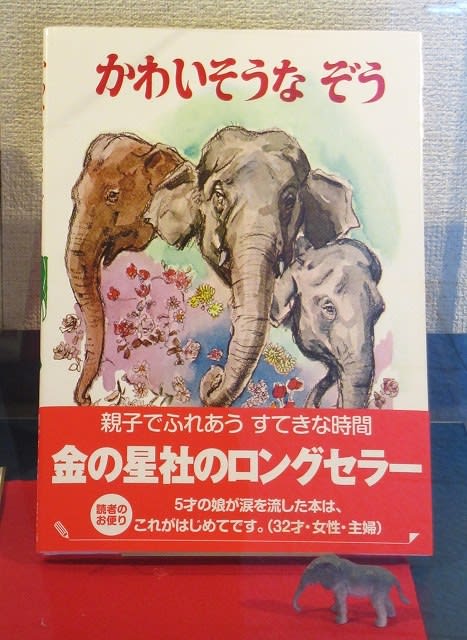

出口近くで記念スタンプを捺し、最後に最近館長に就任したらしい区内在住の漫画家、

村上もとか館長の挨拶や関連の資料などを見て、常設展示室を出た。

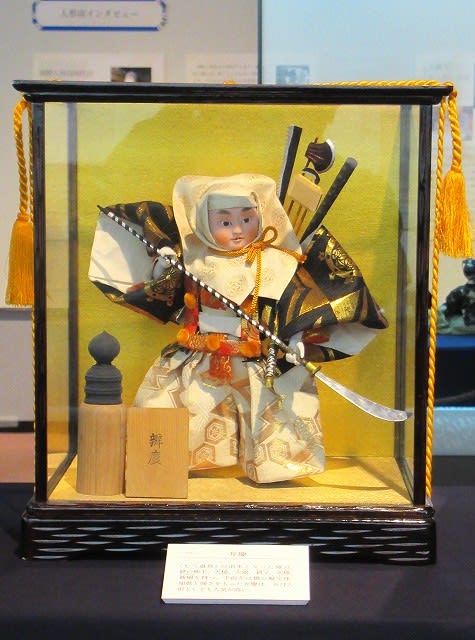

2階西側にある展示コーナーにも回り、練馬区内の伝統工芸や新工芸作家の作品の幾つ

かも観覧する。

1階の受付などのあるホールを見下ろして、1階に下る。

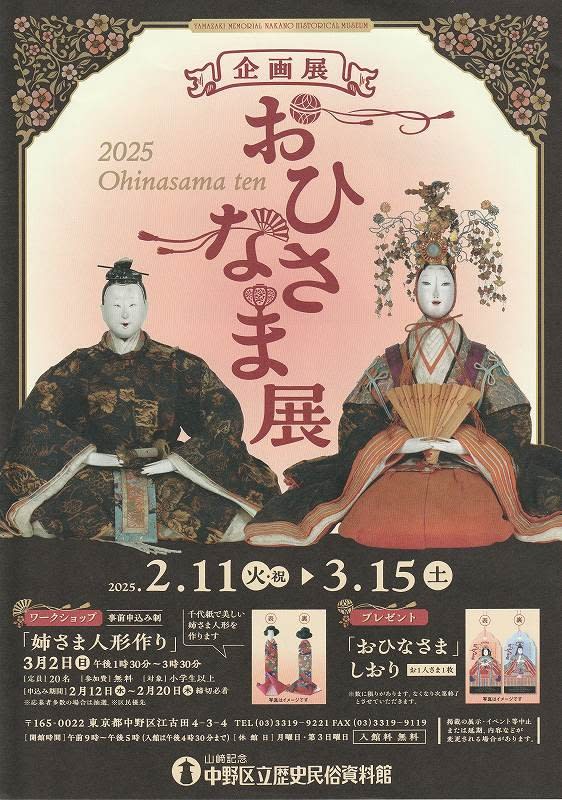

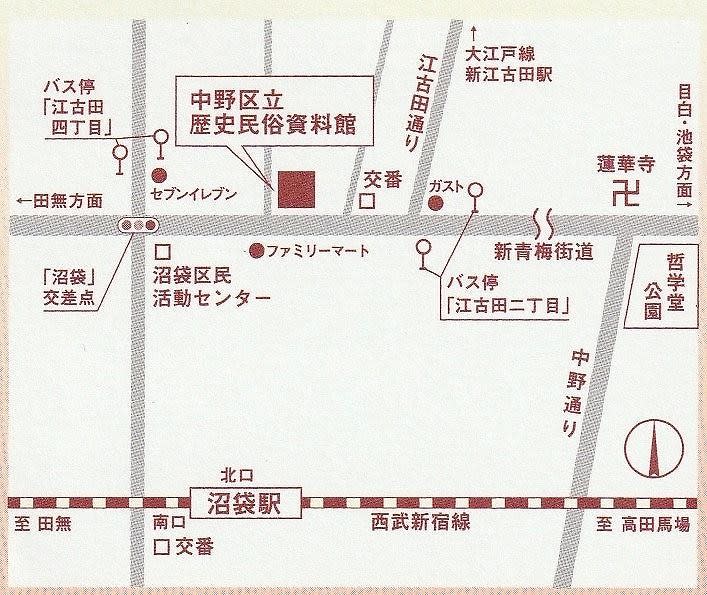

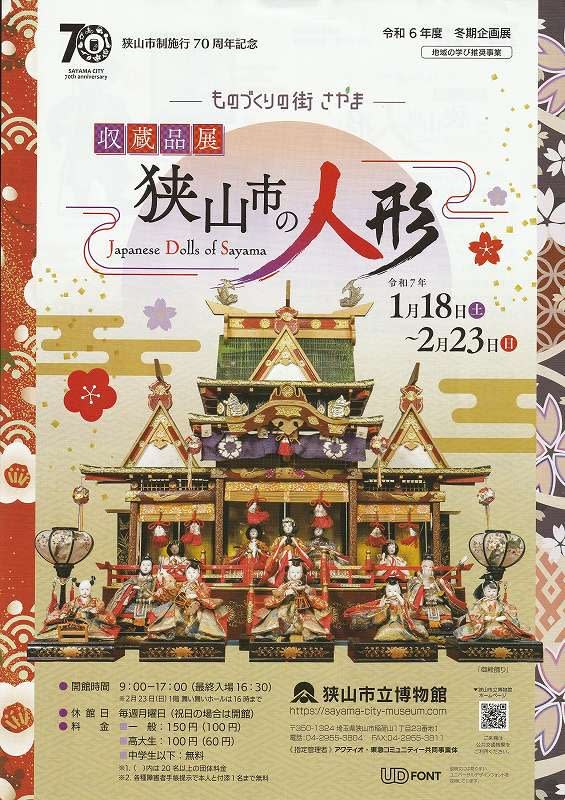

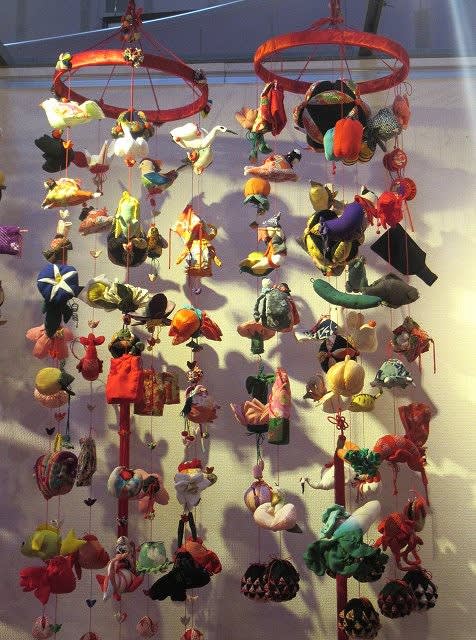

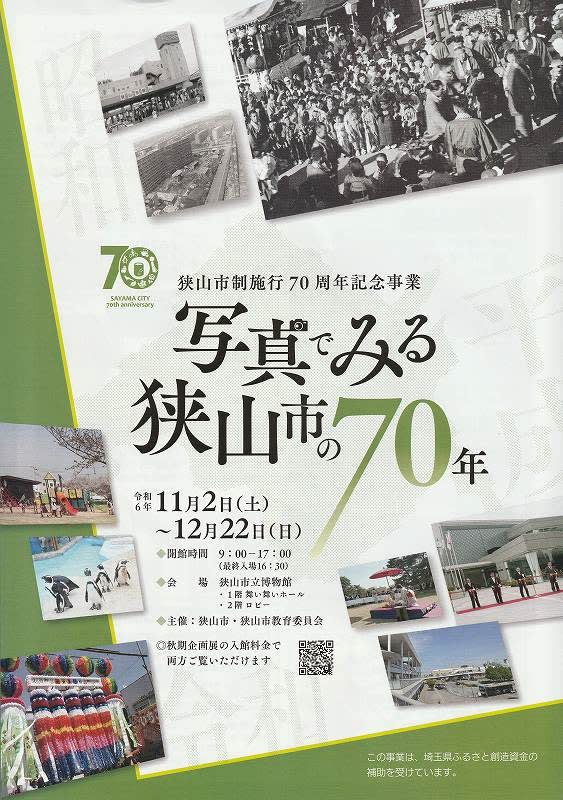

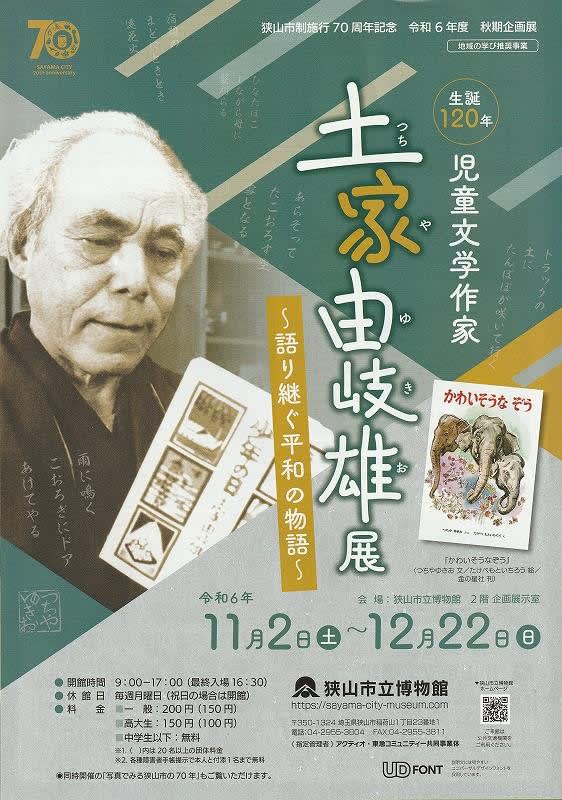

入館した1階東側の出入口近く、壁面には都内の博物館などのポスターが。

受付で企画展示室と常設展示室で押捺したスタンプを見せて、葉書大の記念品をもらう。

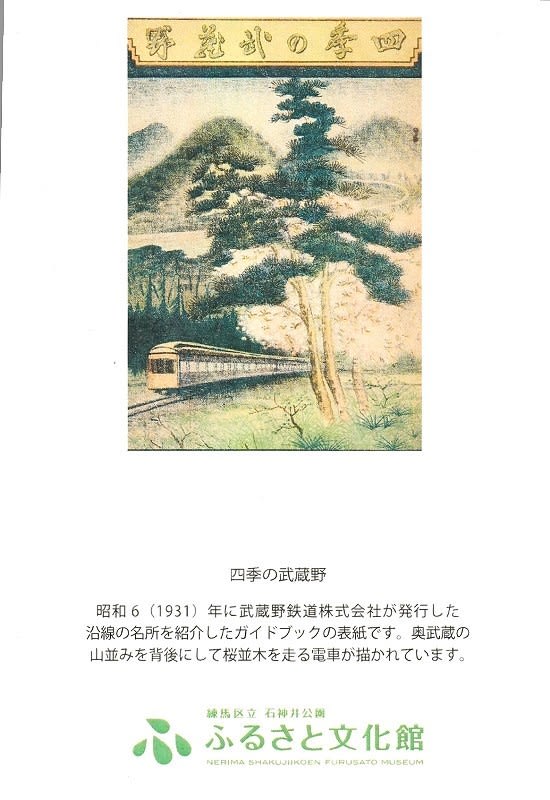

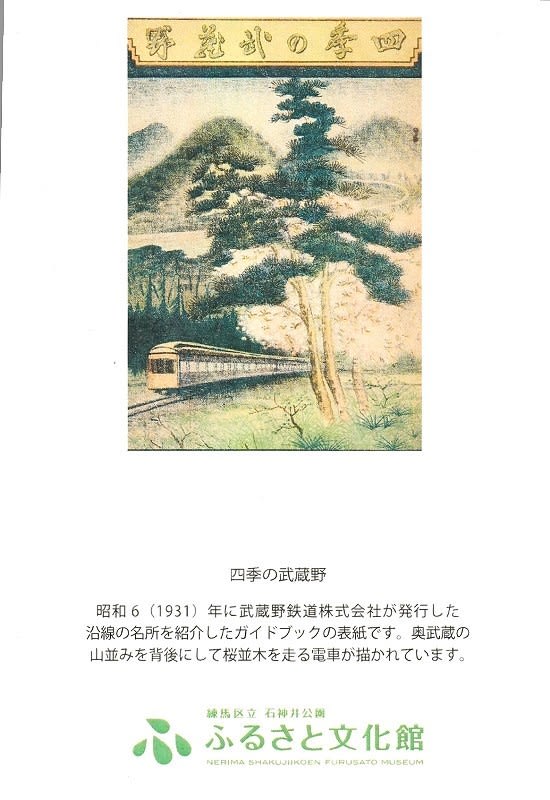

記念品

受付の奥、西側の展示コーナーもザッと一巡した。

その奥にある食事処、3月には食事した うどんの「エン座」は休館日だった。

12時35分に退館して、3月にも回った2つの寺院を再訪することに。

西側の都道444号を横断して住宅地の間の細道を西へ、都道際の民家のモミジの彩り。

次のT字路際の民家ではサクランボがたくさん色づき、ヒヨドリらしいのが2,3羽で

ついばんでいた。

近くのカシの葉は、淡い新緑の彩り。

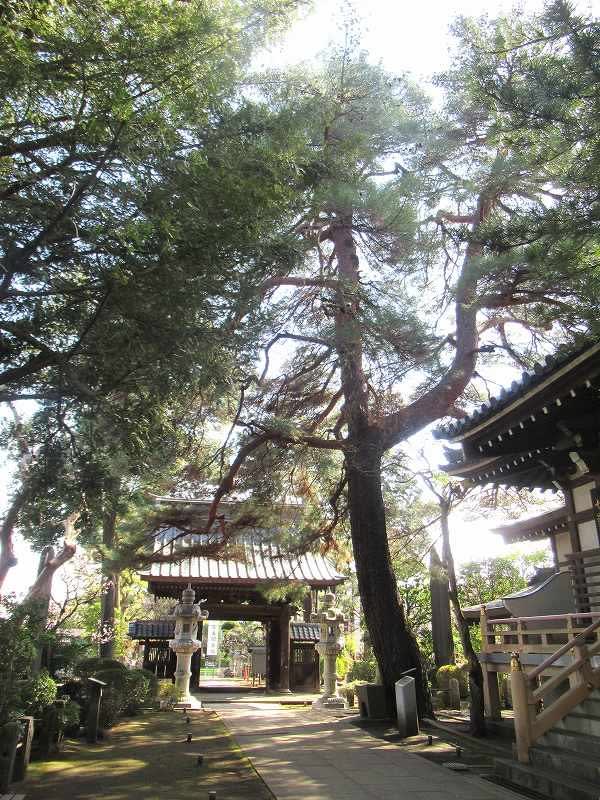

長屋門の前のT字路を左折して南へ、都道25号に出てすぐ東側の「道場寺」へ。

山門への参道は閉ざされているので、右手の参道から境内に入る。

山門を入った左手(西北)にある三重塔は、モミジの新緑に遮られ一部しか見えない。

正面の本堂に参拝、本堂前の柔らか彩りのモミジ。

鐘楼の東側のモミジは秋のような彩り。

道場寺を出て、都道25号の南側、石神井小側から山門前のクロマツを眺め、石神井小

際のツツジ沿いに西進する。

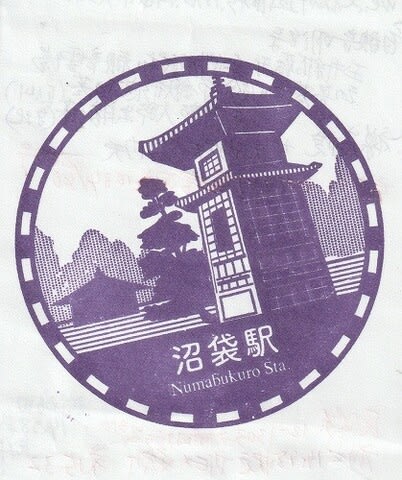

100m余りで「三宝寺」(さんぽうじ)門前へ。こちらも豊富な新緑に覆われている。

四脚門の山門は練馬区指定有形文化財、山門を入ると右手に鐘楼が。

正面の本堂に参拝後、西側の多宝塔際へ。

さらに数段上がると境内西側に大きな観音像が東向きに立ち、その間、北側には如意輪

観音堂がある。

観音堂の北側の林間には「四国八十八ヶ所お砂踏み道」が巡らされ、その奥に弘法大師

を祭る大師堂もあるが、多宝塔横から眺めるのみにした。

本堂前に戻り東へ、東側の参道横に咲くシャクナゲはもう遅め。そばのウツギが咲き出

していた。

近くのハナミズキの新緑

もとは勝海舟邸の門だったという長屋門から境内を後にした。

道場寺の西南端まで戻り、角にお地蔵さんの立つ横から北に延びる細道を北へ。

西側の民家で咲き残るツツジ

長屋門の前を右折して東へ、サクランボの実る家の東側まで戻り、住宅地の間の細道を

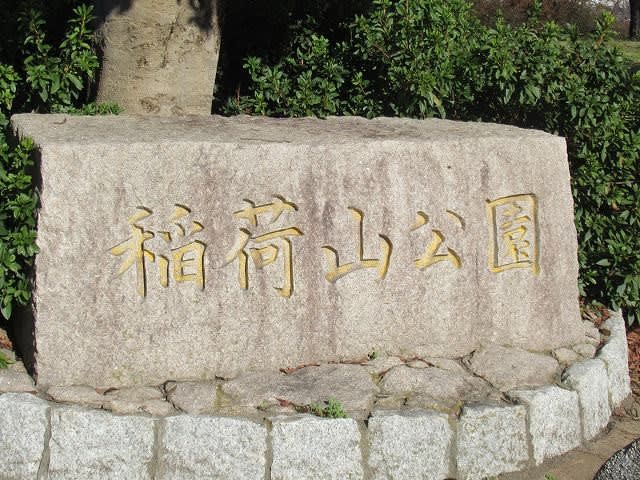

北へ抜けて三宝寺池の東側、水辺観察園近くへ。

水辺観察園の水辺で、カキツバタが咲き残る。

南北に走る都道44号を横断して石神井池の西北端へ回ると、水辺にカルガモが。

石神井池の北側の歩道を東へ、ところどころで池を眺めながら進む。

北側には瀟洒な住宅が続いている。

中の島周辺のやわらかな新緑や波紋など。

バラの絡まる洋館の横で池を離れ、北に延びる住宅地の間の静かな道へ。

突き当たりのT字路を右折して東へ、商店街に入り石神井公園駅に向かう。

駅前に13時50分頃戻り、丸亀製麺に入って遅い昼食を。

梅とろろ豚しゃぶうどんと、さつま芋天(950円)で昼食とした。

駅前の石神井観光案内所にもう一度入り、練馬の銘菓を2つ求める。

石神井公園駅14時29分発下り飯能行の急行電車に乗る。

15時05分に帰宅した。

関東地方ランキング

関東地方ランキング

にほんブログ村

「石神井公園ふるさと文化館」で企画展示を観覧後、常設展示室へも入ったが、何度も観

覧しているのでほぼ通り過ぎる。

出口近くで記念スタンプを捺し、最後に最近館長に就任したらしい区内在住の漫画家、

村上もとか館長の挨拶や関連の資料などを見て、常設展示室を出た。

2階西側にある展示コーナーにも回り、練馬区内の伝統工芸や新工芸作家の作品の幾つ

かも観覧する。

1階の受付などのあるホールを見下ろして、1階に下る。

入館した1階東側の出入口近く、壁面には都内の博物館などのポスターが。

受付で企画展示室と常設展示室で押捺したスタンプを見せて、葉書大の記念品をもらう。

記念品

受付の奥、西側の展示コーナーもザッと一巡した。

その奥にある食事処、3月には食事した うどんの「エン座」は休館日だった。

12時35分に退館して、3月にも回った2つの寺院を再訪することに。

西側の都道444号を横断して住宅地の間の細道を西へ、都道際の民家のモミジの彩り。

次のT字路際の民家ではサクランボがたくさん色づき、ヒヨドリらしいのが2,3羽で

ついばんでいた。

近くのカシの葉は、淡い新緑の彩り。

長屋門の前のT字路を左折して南へ、都道25号に出てすぐ東側の「道場寺」へ。

山門への参道は閉ざされているので、右手の参道から境内に入る。

山門を入った左手(西北)にある三重塔は、モミジの新緑に遮られ一部しか見えない。

正面の本堂に参拝、本堂前の柔らか彩りのモミジ。

鐘楼の東側のモミジは秋のような彩り。

道場寺を出て、都道25号の南側、石神井小側から山門前のクロマツを眺め、石神井小

際のツツジ沿いに西進する。

100m余りで「三宝寺」(さんぽうじ)門前へ。こちらも豊富な新緑に覆われている。

四脚門の山門は練馬区指定有形文化財、山門を入ると右手に鐘楼が。

正面の本堂に参拝後、西側の多宝塔際へ。

さらに数段上がると境内西側に大きな観音像が東向きに立ち、その間、北側には如意輪

観音堂がある。

観音堂の北側の林間には「四国八十八ヶ所お砂踏み道」が巡らされ、その奥に弘法大師

を祭る大師堂もあるが、多宝塔横から眺めるのみにした。

本堂前に戻り東へ、東側の参道横に咲くシャクナゲはもう遅め。そばのウツギが咲き出

していた。

近くのハナミズキの新緑

もとは勝海舟邸の門だったという長屋門から境内を後にした。

道場寺の西南端まで戻り、角にお地蔵さんの立つ横から北に延びる細道を北へ。

西側の民家で咲き残るツツジ

長屋門の前を右折して東へ、サクランボの実る家の東側まで戻り、住宅地の間の細道を

北へ抜けて三宝寺池の東側、水辺観察園近くへ。

水辺観察園の水辺で、カキツバタが咲き残る。

南北に走る都道44号を横断して石神井池の西北端へ回ると、水辺にカルガモが。

石神井池の北側の歩道を東へ、ところどころで池を眺めながら進む。

北側には瀟洒な住宅が続いている。

中の島周辺のやわらかな新緑や波紋など。

バラの絡まる洋館の横で池を離れ、北に延びる住宅地の間の静かな道へ。

突き当たりのT字路を右折して東へ、商店街に入り石神井公園駅に向かう。

駅前に13時50分頃戻り、丸亀製麺に入って遅い昼食を。

梅とろろ豚しゃぶうどんと、さつま芋天(950円)で昼食とした。

駅前の石神井観光案内所にもう一度入り、練馬の銘菓を2つ求める。

石神井公園駅14時29分発下り飯能行の急行電車に乗る。

15時05分に帰宅した。

にほんブログ村