2015年1月25日(日) 〈続き〉

長谷一丁目にケヤキの古木があり、その下に平家の武将平盛久が由比ヶ浜で斬首される

ときの観世音の霊夢のことを記した「謡曲「盛久」と由比ヶ浜」の説明板と石碑や、庚申

塔などが立っていた。

鎌倉市景観重要建築物という「のり真安斉商店」↑の建物前を通過し、長谷観音前交差

点を横断すると突き当たりが長谷観音だが、手前の「鎌倉オルゴール堂」が目に入ったの

で寄ってみた。

様々なスタイルのオルゴールが所狭しと並び、若い女性などがどれを買おうかと選んで

いる。周囲には、輸入品の古いオルゴールも10数点展示されていた。

これは、1891年スイス製というオルゴール。

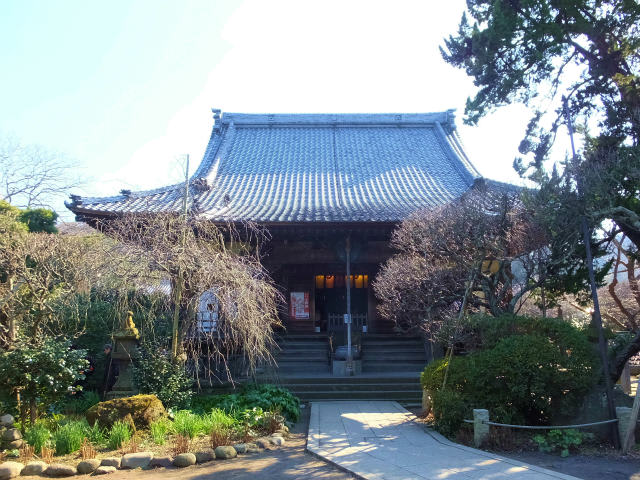

正面の斜面一帯が「鎌倉の西方極楽浄土」と呼ばれ、坂東三十三観音霊場の第4番札所

で、大黒天の祭られた長谷寺(はせでら)である。

本尊は、長谷観音と呼ばれる十一面観世音菩薩で、奈良時代にクスノキの霊木から造ら

れたとか。像高9.1mあり、国内最大級の木造仏像という。

山門の手前右手に、幹の太いタブの古木が目につく。山門を入り、池の横から石段を上

がる。

境内には観音堂を中心に、阿弥陀堂、地蔵堂、大黒堂、弁天堂、経蔵、宝物館などの伽

藍(がらん)がある。

観音堂の近くには、関東大震災の際に長谷寺に難を逃れ、戦中には寺の復興に尽力した

という、劇作家や小説家として知られる久米正雄の胸像や、仏足石などがあった。

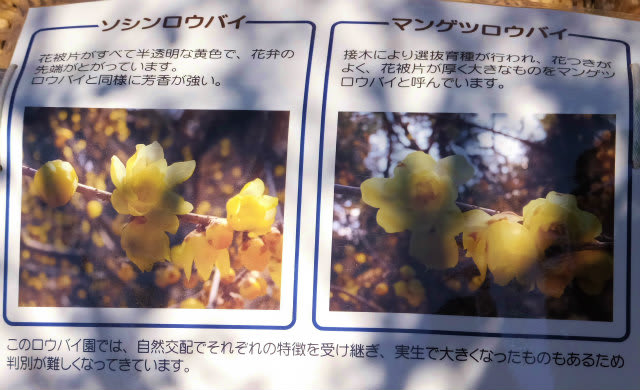

経蔵の近くに、マンサクや黒光(こっこう)と呼ぶボケが咲き、石段横の斜面にはたく

さんのミツマタも開花していた。

経蔵の近くの見晴台からは、相模湾の展望が広がる。

観音堂↑に参拝して階段を下り、卍池(まんじいけ)や千体地蔵の横をさらに下って放

生池のほとりへ。

そばの出世大黒堂に、にこやかな大黒天が祭られている。

池のほとりでは、紅梅や白梅が開花し始めていた。

長谷観音前交差点から南へ、すぐ先の細道を右に入り、長谷観音の南側山裾にある福禄

寿の御霊(ごりよう)神社に回る。

御霊とは、強く尊い祖先の御魂(みたま)のこと。神社の創建は平安時代後期と伝えら

れ、桓武天皇の子孫で鎌倉武士団を率いて武勇に名高い、領主の鎌倉権五郎景政(ごんご

ろうかげまさ)を祭る。

9月の例大祭に行う、「面掛(めんかけ)行列」という珍しい行事に使われる特異な面

の中に福禄寿が含まれていて、これにちなみ福禄寿が宝物庫に安置されているという。

境内には、神奈川の名木百選に選定され、樹高20m、樹齢約400年と推定されるタ

ブノキの古木や、「夫婦銀杏(めおといちよう)」↓と呼ぶ樹齢約400年の大イチョウ

がある。

神社の南側を江ノ島電鉄が走り、すぐ西側で沿線で唯一のトンネルに入っている。

長谷観音前交差点に戻り、県道32号を北に300mほど進んで鎌倉病院に行く。建物

の背後に回ると、展望病棟に上がれる日本最初という珍しい斜行エレベーターがあるが、

入口は閉ざされていた。

斜行エレベータについては、昨年末に職場の上司だったHさんからもらった鎌倉情報で

知り、立ち寄って見たもの。

もとの道を戻り、さらに南下して江ノ島電鉄長谷駅に行く。かなり混んでいる4両編成

の江ノ電で七里ヶ浜沿いを西へ、6つ目の江ノ島駅で下りる。

土産店などの並ぶ狭い通りも、かなりの人出で賑わう。「えのでんはうす」と呼ぶ建物

には、記念撮影用に江ノ電の先頭部があり、壁面には江ノ電沿線の写真が展示され、江ノ

電のおもちゃやグッズなどを販売していた。

江ノ島に渡る弁天橋際にあった観光案内所を少しのぞき、国道134号の片瀬橋の下を

くぐり、江ノ島弁天橋を渡る。橋には帰る人が多いが、これから向かう人も結構いる。

渡りきった青銅の鳥居周辺も大変な人出で、静かな田園歩きを好むカントリーウオーカ

ーとしては、思いがけぬ人出にうんざりだ。

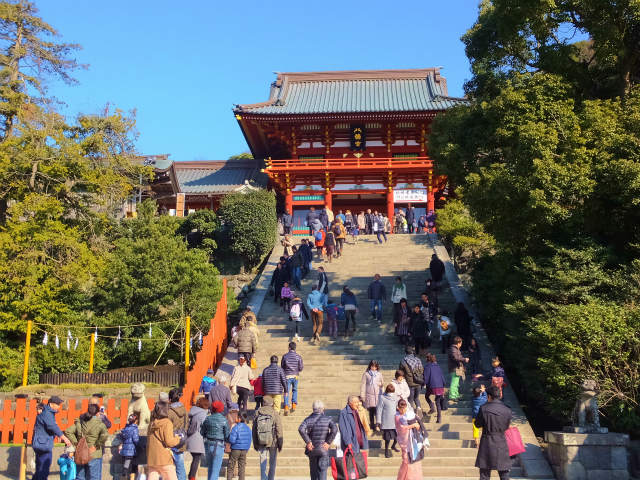

土産店の並ぶ弁財天仲見世通りの狭い斜面を進み、朱塗りの鳥居をくぐって弁財天のあ

る江島神社境内の石段を上がる。

唐風の随神門をくぐり、右から回り込んで江島神社の辺津宮(へつのみや)(下宮)に

上がって参拝し、朱印所で七福神の色紙に最後の8つ目の御朱印をいただく。

江島神社は、1400余年前の欽明天皇の時代に天皇の命で島の洞窟に神様を祭ったの

が始めとされ、歴代の朝廷や源頼朝、秀吉、家康などの崇敬厚く、安芸の宮島、近江の竹

生島とともに日本三弁財大として知られている。

左手にある弁天堂にも拝観料(150円)を納めて入り、「裸弁財天」と呼ばれる琵琶

を抱えた妙音弁財天を拝観した。

その先の八坂神社の前に「むすびの樹」と呼ぶ、二つの幹が一つの根で結ばれたご神木

の大イチョウが立っている。

幹の回りに、良縁成就を願う絵馬がたくさん奉納されていた。

樹のそばからは、直下の弁天橋やその向こうの藤沢の街並みなどが見下ろせる。

参道を右に回り込むと、眼下に江ノ島ヨットハーバーや対岸の鎌倉方面の海岸線などが

一望できる。

さらに進んで、江島神社(中津宮(なかつみや)に参拝する。

境内には「謡曲「江島」と弁財天」の説明板が立ち、社殿左手には水琴窟(すいきんく

つ)があり、水を流すと心地よい水音が聞ける。

16時近いので戻ることにして石段を下って行くと、勝運(かちうん)の神と記された

児玉神社の鳥居があった。日露戦争で日本を勝利に導いた児玉源太郎を祭っているという。

参拝に行く人はいない。斜面につけられた参道を右に回り込み、江島神社とはうって変

わって静かな拝殿に参拝する。本殿は、背後の高い石積みの上にあった。

まだ人出の多い弁財天仲見世通りを戻り、江ノ島弁天橋を渡る頃には陽が傾き、往路で

は霞んで見えなかった西のあかね空に、丹沢山塊と富士山がうっすらと姿を見せた。

それらを撮りながら橋を渡り、小田急江ノ島線の終点、社殿風の片瀬江ノ島駅に16時

29分に着いた。

16時37分発の各停で藤沢駅まで乗り、JRに乗り換えて湘南新宿ラインで池袋駅に

向かう。

(天気 晴、距離 11㎞、地図(1/2.5万) 戸塚、鎌倉、江ノ島、歩行地 鎌倉市、

藤沢市、歩数 23,700)

アウトドア ブログランキングへ

アウトドア ブログランキングへ

にほんブログ村

長谷一丁目にケヤキの古木があり、その下に平家の武将平盛久が由比ヶ浜で斬首される

ときの観世音の霊夢のことを記した「謡曲「盛久」と由比ヶ浜」の説明板と石碑や、庚申

塔などが立っていた。

鎌倉市景観重要建築物という「のり真安斉商店」↑の建物前を通過し、長谷観音前交差

点を横断すると突き当たりが長谷観音だが、手前の「鎌倉オルゴール堂」が目に入ったの

で寄ってみた。

様々なスタイルのオルゴールが所狭しと並び、若い女性などがどれを買おうかと選んで

いる。周囲には、輸入品の古いオルゴールも10数点展示されていた。

これは、1891年スイス製というオルゴール。

正面の斜面一帯が「鎌倉の西方極楽浄土」と呼ばれ、坂東三十三観音霊場の第4番札所

で、大黒天の祭られた長谷寺(はせでら)である。

本尊は、長谷観音と呼ばれる十一面観世音菩薩で、奈良時代にクスノキの霊木から造ら

れたとか。像高9.1mあり、国内最大級の木造仏像という。

山門の手前右手に、幹の太いタブの古木が目につく。山門を入り、池の横から石段を上

がる。

境内には観音堂を中心に、阿弥陀堂、地蔵堂、大黒堂、弁天堂、経蔵、宝物館などの伽

藍(がらん)がある。

観音堂の近くには、関東大震災の際に長谷寺に難を逃れ、戦中には寺の復興に尽力した

という、劇作家や小説家として知られる久米正雄の胸像や、仏足石などがあった。

経蔵の近くに、マンサクや黒光(こっこう)と呼ぶボケが咲き、石段横の斜面にはたく

さんのミツマタも開花していた。

経蔵の近くの見晴台からは、相模湾の展望が広がる。

観音堂↑に参拝して階段を下り、卍池(まんじいけ)や千体地蔵の横をさらに下って放

生池のほとりへ。

そばの出世大黒堂に、にこやかな大黒天が祭られている。

池のほとりでは、紅梅や白梅が開花し始めていた。

長谷観音前交差点から南へ、すぐ先の細道を右に入り、長谷観音の南側山裾にある福禄

寿の御霊(ごりよう)神社に回る。

御霊とは、強く尊い祖先の御魂(みたま)のこと。神社の創建は平安時代後期と伝えら

れ、桓武天皇の子孫で鎌倉武士団を率いて武勇に名高い、領主の鎌倉権五郎景政(ごんご

ろうかげまさ)を祭る。

9月の例大祭に行う、「面掛(めんかけ)行列」という珍しい行事に使われる特異な面

の中に福禄寿が含まれていて、これにちなみ福禄寿が宝物庫に安置されているという。

境内には、神奈川の名木百選に選定され、樹高20m、樹齢約400年と推定されるタ

ブノキの古木や、「夫婦銀杏(めおといちよう)」↓と呼ぶ樹齢約400年の大イチョウ

がある。

神社の南側を江ノ島電鉄が走り、すぐ西側で沿線で唯一のトンネルに入っている。

長谷観音前交差点に戻り、県道32号を北に300mほど進んで鎌倉病院に行く。建物

の背後に回ると、展望病棟に上がれる日本最初という珍しい斜行エレベーターがあるが、

入口は閉ざされていた。

斜行エレベータについては、昨年末に職場の上司だったHさんからもらった鎌倉情報で

知り、立ち寄って見たもの。

もとの道を戻り、さらに南下して江ノ島電鉄長谷駅に行く。かなり混んでいる4両編成

の江ノ電で七里ヶ浜沿いを西へ、6つ目の江ノ島駅で下りる。

土産店などの並ぶ狭い通りも、かなりの人出で賑わう。「えのでんはうす」と呼ぶ建物

には、記念撮影用に江ノ電の先頭部があり、壁面には江ノ電沿線の写真が展示され、江ノ

電のおもちゃやグッズなどを販売していた。

江ノ島に渡る弁天橋際にあった観光案内所を少しのぞき、国道134号の片瀬橋の下を

くぐり、江ノ島弁天橋を渡る。橋には帰る人が多いが、これから向かう人も結構いる。

渡りきった青銅の鳥居周辺も大変な人出で、静かな田園歩きを好むカントリーウオーカ

ーとしては、思いがけぬ人出にうんざりだ。

土産店の並ぶ弁財天仲見世通りの狭い斜面を進み、朱塗りの鳥居をくぐって弁財天のあ

る江島神社境内の石段を上がる。

唐風の随神門をくぐり、右から回り込んで江島神社の辺津宮(へつのみや)(下宮)に

上がって参拝し、朱印所で七福神の色紙に最後の8つ目の御朱印をいただく。

江島神社は、1400余年前の欽明天皇の時代に天皇の命で島の洞窟に神様を祭ったの

が始めとされ、歴代の朝廷や源頼朝、秀吉、家康などの崇敬厚く、安芸の宮島、近江の竹

生島とともに日本三弁財大として知られている。

左手にある弁天堂にも拝観料(150円)を納めて入り、「裸弁財天」と呼ばれる琵琶

を抱えた妙音弁財天を拝観した。

その先の八坂神社の前に「むすびの樹」と呼ぶ、二つの幹が一つの根で結ばれたご神木

の大イチョウが立っている。

幹の回りに、良縁成就を願う絵馬がたくさん奉納されていた。

樹のそばからは、直下の弁天橋やその向こうの藤沢の街並みなどが見下ろせる。

参道を右に回り込むと、眼下に江ノ島ヨットハーバーや対岸の鎌倉方面の海岸線などが

一望できる。

さらに進んで、江島神社(中津宮(なかつみや)に参拝する。

境内には「謡曲「江島」と弁財天」の説明板が立ち、社殿左手には水琴窟(すいきんく

つ)があり、水を流すと心地よい水音が聞ける。

16時近いので戻ることにして石段を下って行くと、勝運(かちうん)の神と記された

児玉神社の鳥居があった。日露戦争で日本を勝利に導いた児玉源太郎を祭っているという。

参拝に行く人はいない。斜面につけられた参道を右に回り込み、江島神社とはうって変

わって静かな拝殿に参拝する。本殿は、背後の高い石積みの上にあった。

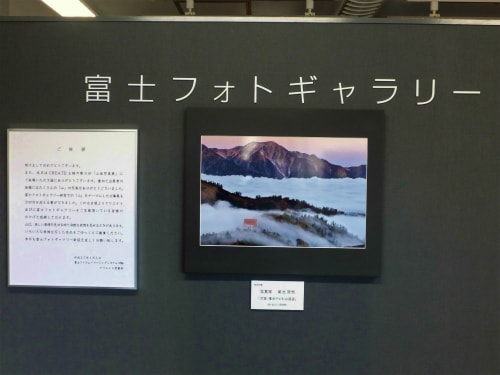

まだ人出の多い弁財天仲見世通りを戻り、江ノ島弁天橋を渡る頃には陽が傾き、往路で

は霞んで見えなかった西のあかね空に、丹沢山塊と富士山がうっすらと姿を見せた。

それらを撮りながら橋を渡り、小田急江ノ島線の終点、社殿風の片瀬江ノ島駅に16時

29分に着いた。

16時37分発の各停で藤沢駅まで乗り、JRに乗り換えて湘南新宿ラインで池袋駅に

向かう。

(天気 晴、距離 11㎞、地図(1/2.5万) 戸塚、鎌倉、江ノ島、歩行地 鎌倉市、

藤沢市、歩数 23,700)

にほんブログ村