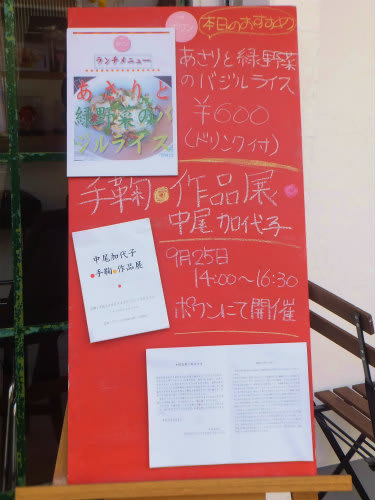

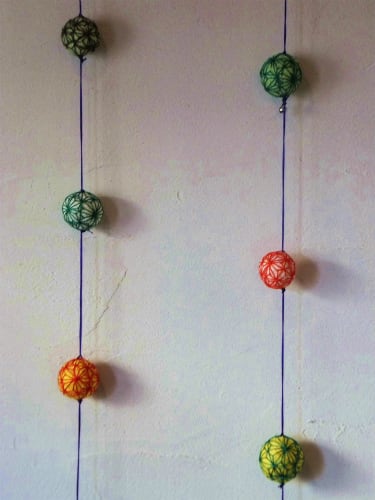

昨日、9月26日(水)午後、埼玉県蕨(わらび)市内での手鞠(てまり)作品展を観

覧後、周辺に残る中山道(なかせんどう)蕨宿の面影を偲ぶものなどを探しながら、JR

京浜東北線の蕨駅に向かいました。

ちなみに、蕨市の面積は5.10平方㎞で全国の市の中で最も面積が狭く、人口は約71,760

人(2012年6月推計)、人口密度は14,070人/km²で全国の市町村で最も高いとのこと

(東京23区は14,480人/km²)です。

北町2丁目の作品展会場から、中山道を市役所通りとの交差点に向かうと、古い薬局の

建物が残っていました。ちょっと読みにくいですが、看板は右書きです。

その斜向かいにも、宿場の面影を残す建物が見られます。

旧中山道の通り。

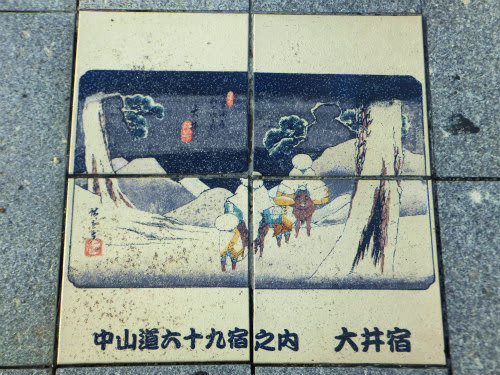

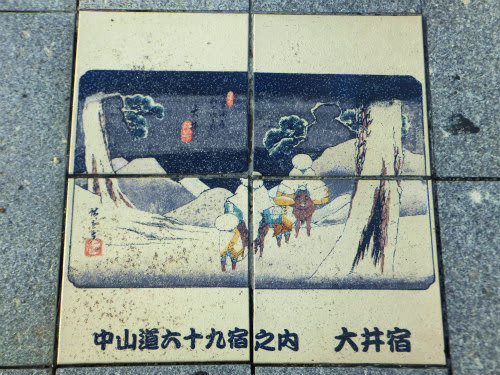

この通りの歩道には、中山道六十九宿の浮世絵のタイルが埋め込まれています。

江戸方向の次の宿場は板橋宿。蕨宿は日本橋から2番目の宿場です。

京都方向には、次の浦和宿への距離が示されていました。

市役所通りとの交差点近く、さぬきうどんの店のそばに立つ、小さな仙の鐘。

この通りの側溝のふた

マンホールのふたも、中山道蕨宿の文字と旅人のデザイン。

交差点際の蕨宿本陣跡に、蕨市立歴史民俗資料館があるので入館しました(入館無料)。

中山道ウオークや別のウオーキングなどでも来ており、何回目かの入館です。

玄関ホールの奥では、昭和30年代に関する展示が並んでいました。

これは昭和30年代の食べ物などの物価。現在と比べるとどんなものでしょうか…。

その頃の映画のポスター。ご覧になっていますか?

レコードのジャケット。この中に、私も求めたのが1枚ありました。

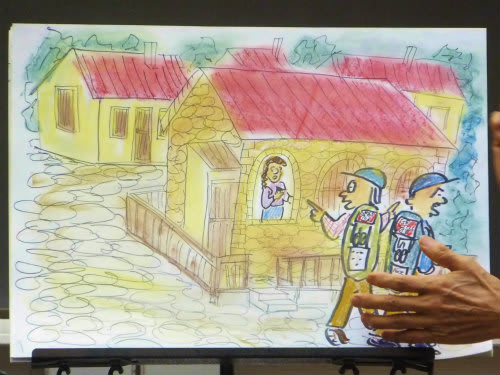

主要展示室は「蕨宿の世界」がテーマ。中心にあるのが中山道蕨宿の江戸時代の模型。

当時の商家のようす。

本陣上段の間。大名や貴人が休泊するところとか。

弘化元年(1844)5月、牧野遠江守が宿泊時の夕食の献立。

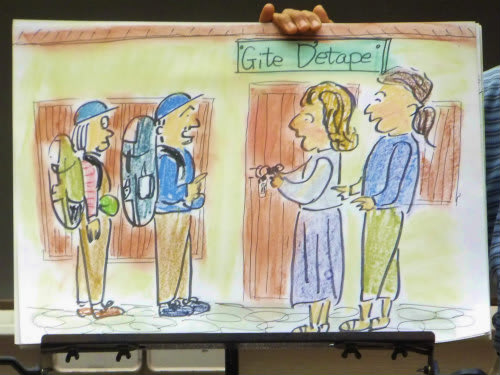

旅人宿

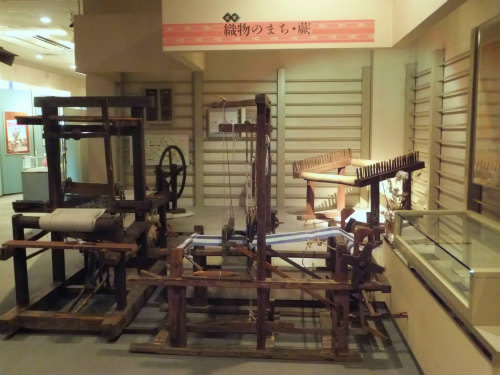

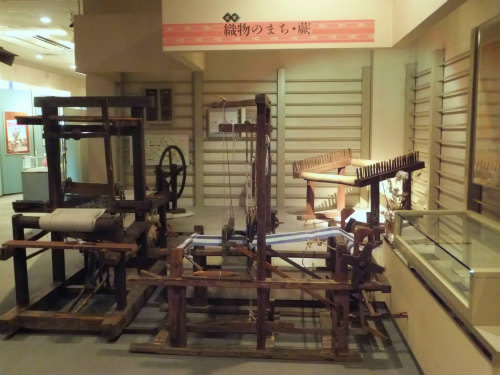

織物の町・蕨の織機、これは明治以降のもののよう。

2階の企画展示室では、「忘れ得ぬあの時 ~戦中・戦後の暮らし~」というテーマで、太

平洋戦争の開戦を報じる新聞や、臨時召集令状、回収された鉄類や金属に代わって作られ

た陶器製の代用品や、当時の写真が展示されていました(この企画展は9月30日まで)。

歴史民俗資料館を出て市役所通りに入り、市役所の崎にある和楽備(わらび)神社に参

拝しました。

最近改築されたらしい社殿。

江戸時代初期のものと考えられるという、安山岩製の大型水盤。上野寛永寺に旧在した

ものともいわれているようです。

境内の一角には、神饌米(しんせんまい)の栽培をしている小さなスペースがあり、

4/5はもう刈り取られていました。

その背後にある末社のひとつ、色鮮やかな稲荷社本殿。17世紀末から18世紀初めの

建立と考えられているよう。

境内に接した南側は蕨城址公園。蕨城は、南北朝時代に渋川氏が居を構え、大永4年

(1524)に北条氏綱により攻撃され破壊したといわれ、江戸時代には徳川家康が城跡

に御殿を置いたようです。

公園の隅に、成人式発祥の碑が立っています。1946年(昭和21年)から開催され

ている成年式が成人式のルーツといわれているとのこと。

そばに、サミエル・ウルマンの詩「青春」碑もありました。

神社と公園との境界付近のヒガンバナは、今年の猛暑で咲き遅れているのか、まだつぼ

みです。

ここから、JR蕨駅までは10分足らずです。

埼玉県 ブログランキングへ

埼玉県 ブログランキングへ

にほんブログ村

覧後、周辺に残る中山道(なかせんどう)蕨宿の面影を偲ぶものなどを探しながら、JR

京浜東北線の蕨駅に向かいました。

ちなみに、蕨市の面積は5.10平方㎞で全国の市の中で最も面積が狭く、人口は約71,760

人(2012年6月推計)、人口密度は14,070人/km²で全国の市町村で最も高いとのこと

(東京23区は14,480人/km²)です。

北町2丁目の作品展会場から、中山道を市役所通りとの交差点に向かうと、古い薬局の

建物が残っていました。ちょっと読みにくいですが、看板は右書きです。

その斜向かいにも、宿場の面影を残す建物が見られます。

旧中山道の通り。

この通りの歩道には、中山道六十九宿の浮世絵のタイルが埋め込まれています。

江戸方向の次の宿場は板橋宿。蕨宿は日本橋から2番目の宿場です。

京都方向には、次の浦和宿への距離が示されていました。

市役所通りとの交差点近く、さぬきうどんの店のそばに立つ、小さな仙の鐘。

この通りの側溝のふた

マンホールのふたも、中山道蕨宿の文字と旅人のデザイン。

交差点際の蕨宿本陣跡に、蕨市立歴史民俗資料館があるので入館しました(入館無料)。

中山道ウオークや別のウオーキングなどでも来ており、何回目かの入館です。

玄関ホールの奥では、昭和30年代に関する展示が並んでいました。

これは昭和30年代の食べ物などの物価。現在と比べるとどんなものでしょうか…。

その頃の映画のポスター。ご覧になっていますか?

レコードのジャケット。この中に、私も求めたのが1枚ありました。

主要展示室は「蕨宿の世界」がテーマ。中心にあるのが中山道蕨宿の江戸時代の模型。

当時の商家のようす。

本陣上段の間。大名や貴人が休泊するところとか。

弘化元年(1844)5月、牧野遠江守が宿泊時の夕食の献立。

旅人宿

織物の町・蕨の織機、これは明治以降のもののよう。

2階の企画展示室では、「忘れ得ぬあの時 ~戦中・戦後の暮らし~」というテーマで、太

平洋戦争の開戦を報じる新聞や、臨時召集令状、回収された鉄類や金属に代わって作られ

た陶器製の代用品や、当時の写真が展示されていました(この企画展は9月30日まで)。

歴史民俗資料館を出て市役所通りに入り、市役所の崎にある和楽備(わらび)神社に参

拝しました。

最近改築されたらしい社殿。

江戸時代初期のものと考えられるという、安山岩製の大型水盤。上野寛永寺に旧在した

ものともいわれているようです。

境内の一角には、神饌米(しんせんまい)の栽培をしている小さなスペースがあり、

4/5はもう刈り取られていました。

その背後にある末社のひとつ、色鮮やかな稲荷社本殿。17世紀末から18世紀初めの

建立と考えられているよう。

境内に接した南側は蕨城址公園。蕨城は、南北朝時代に渋川氏が居を構え、大永4年

(1524)に北条氏綱により攻撃され破壊したといわれ、江戸時代には徳川家康が城跡

に御殿を置いたようです。

公園の隅に、成人式発祥の碑が立っています。1946年(昭和21年)から開催され

ている成年式が成人式のルーツといわれているとのこと。

そばに、サミエル・ウルマンの詩「青春」碑もありました。

神社と公園との境界付近のヒガンバナは、今年の猛暑で咲き遅れているのか、まだつぼ

みです。

ここから、JR蕨駅までは10分足らずです。

にほんブログ村