あちこちを歩いて、見たこと、聞いたこと、知ったこと、感じたことなどを…

5月17日(水)~19日(金)、JR東日本の大人の休日倶楽部会員限定「北陸フリ

ーきっぷ」を利用して、福井県と富山県の3都市を訪ねた。

第1日 2017年5月17日(水)

== 敦賀市内を自転車で巡る ==

自宅を7時10に出て、JR大宮駅8時38分発の北陸新幹線かがやき521号に乗る。

終点金沢までの停車駅は長野と富山のみ。長野駅の次の妙高高原駅周辺を通過中には、残

雪の妙高山などの山並みが望まれた。

金沢駅には10時47分に着き、9分後の北陸本線大阪行き特急サンダーバード18号

に乗換え、敦賀(つるが)駅に12時14分に着いた。駅は最近改築したらしく新しい。

駅前には、敦賀駅開業100周年の昭和57年(1982)に設置した9600形SL

29600号機の動輪があり、駅前広場の歩道には「心の旅敦賀への道」という女性像が

立っていた。

予約した駅に近いビジネスホテルに荷物を預けて駅前で昼食後、駅構内の観光案内所で

貸し自転車を借り、13時35分に駅前をスタートした。

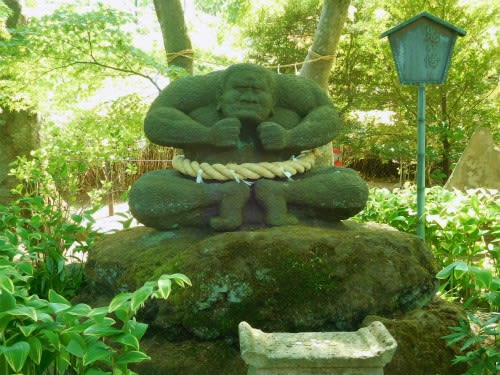

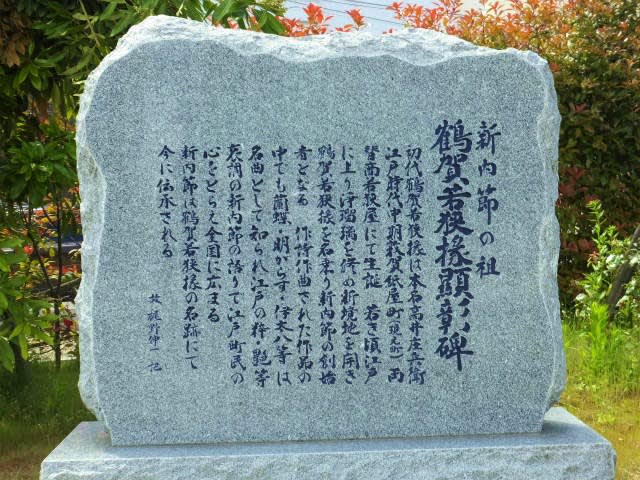

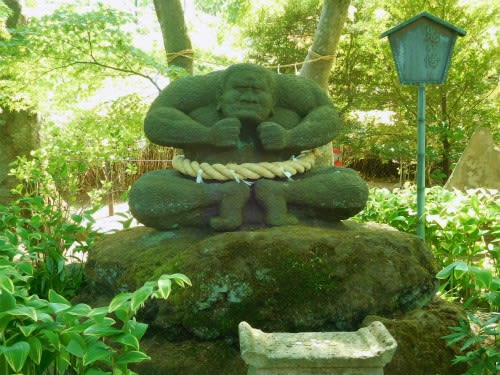

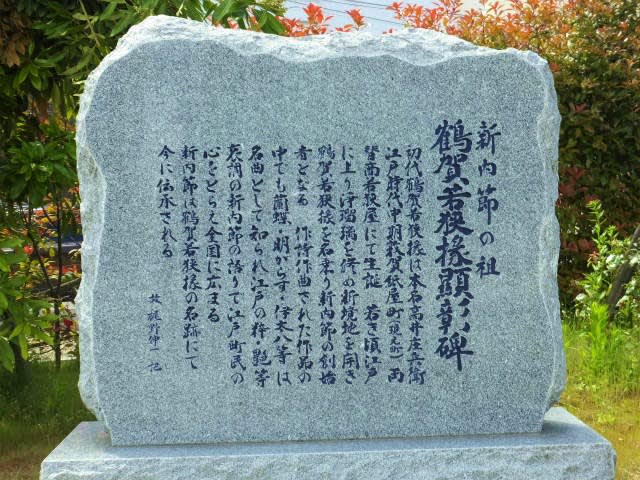

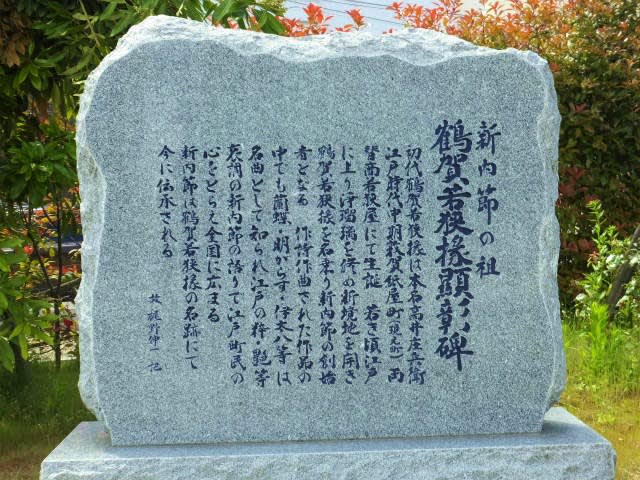

白銀交差点で国道8号に入り北へ。広い通りの両側にはアーケードが続く。気比(けひ)

神宮交差点際には、「お砂持ち神事の由来」の銅像と新内節(しんないぶし)の祖の顕彰

碑があった。

お砂持ち神事とは、正安3年(1301)に時宗の2代目上人が諸国巡錫(じゅんしゃ

く)で敦賀に滞在中、気比神宮の西門前参道周辺が沼地で参拝者が難儀しているのを知り、

浜から砂を運び改修した故事にちなみ、現在も時宗大本山遊行寺(藤沢市)管長が交代し

たときに、この神事が行われているという。

次の元町交差点を左折、突き当たりの敦賀港際には、「きらめきみなと館」と呼ぶ建物

がある。

館の前に、敦賀港100周年記念イメージソング「萩の花郷」の歌碑を刻んだ「五木ひ

ろし洋鐘」と呼ぶ鐘があり、作詞・水木れいじ、作曲・五木ひろしなどの名が記されてい

た。

東側の広場には、敦賀港開港100周年記念モニュメントがある。風を受けて進む北前

船(きたまえぶね)の帆をイメージしたもので、北前船の冒険心や進取の気風を表現して

いるという。

ちなみに、敦賀港は約1,600年の歴史があり、わが国で最も古い港のひとつとされて

いるようだ。

モニュメントに近い港には、海上保安庁の巡視船「ほたか」が係留され、そばの歩道に

も開港100周年記念デザインのマンホールふたが目に付く。

この辺りから港を囲む北側一帯は金ヶ崎(かねがさき)緑地と呼ぶ公園で、その南端に

旧敦賀港駅舎が復元されて敦賀鉄道資料館として公開されている(入館無料)。

かつて「欧亜国際連絡列車」(新橋~敦賀港駅~ウラジオストク~シベリア鉄道経由ヨ

ーロッパ)の発着駅として重要な位置を占めていた敦賀港駅を再現したもので、敦賀の鉄

道の歴史を模型や資料などで紹介している。

こちらは、大正2年(1913)に建築された旧敦賀機関区の扇形機関車庫の模型。平

成6年(1994)に解体されるまで県内最古の鉄筋コンクリート建物で、昭和28年

(1953)には職員数630名、機関車はD51形36両、C58形12両、8620

形4両が配置されていたという。

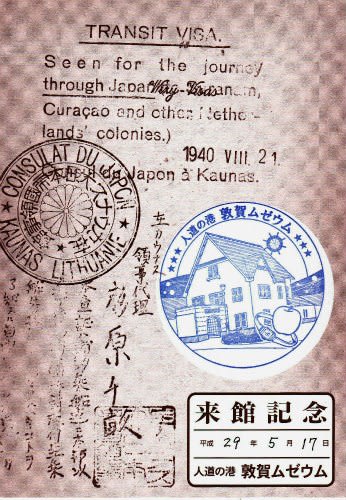

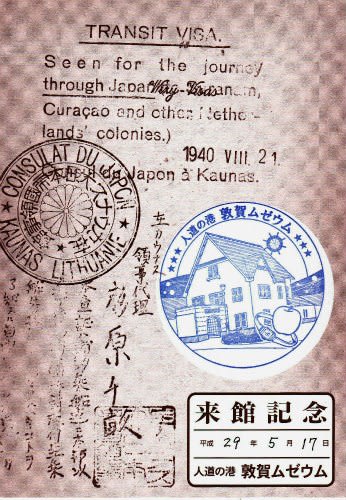

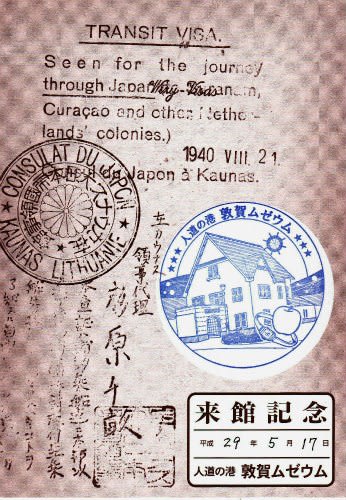

その先の時計塔横を通過し、今回の旅の一番の目的地「人道の港 敦賀ムゼウム」に行

く(展示協力金100円・館内は撮影禁止)。館前では、団体の観覧者がボランティアか

ら説明を聞いていた。

なぜここに来たかというと、一昨年7月にバルト3国とポーランドへのツアーに参加し

て、リトアニアのカウナスにあった旧日本領事館だった杉原記念館を訪ねたことがきっか

け。

1939年に日本領事館代理となった杉原千畝(すぎはらちうね)は、翌年夏ナチスド

イツの迫害から逃れてきたユダヤ人のために、人道的立場から外務省の訓令に反して大量

のビザを発給し、6,000人に及ぶ避難民を救済している。

昨年春には杉原千畝の出身地、岐阜県八百津町(やおつちよう)を訪ねたが、今回は、

杉原が発給したビザでシベリア鉄道を経てウラジオストクからユダヤ難民が上陸した、こ

こ敦賀も訪ねることにしたもの。

2階の二つのコーナーで、杉原千畝のビザ発給のこと、上陸したユダヤ人に関わる新聞

記事、ユダヤ人や敦賀市民の証言などについての展示を観覧した。

このムゼウムでは、1920~22年に日本赤十字社が救助したポーランド孤児が上陸

した際の、敦賀の人々の暖かい対応についても紹介されていて、国際港敦賀がヨーロッパ

との交通の拠点であり、敦賀港の果たした人道的役割などを改めて理解することができた。

すぐ先で、休止中の鉄道貨物線、敦賀港線の踏切を渡り、金ヶ崎城址の山ろくにある金

前寺(こんぜんじ)に行く。

天平8年(736)開創という古寺で、弘仁2年(811)に弘法大師が来られた頃は

12坊を有していたとか。南北朝時代の延元2年(1337)には、足利尊氏に敗れた新

田義貞と尊良親王が当寺の観音堂で自害し、元禄2年(1689)には俳聖芭蕉が来遊し

ているという。

本堂の右手には小さな五重塔と芭蕉をイメージした鐘楼がある。

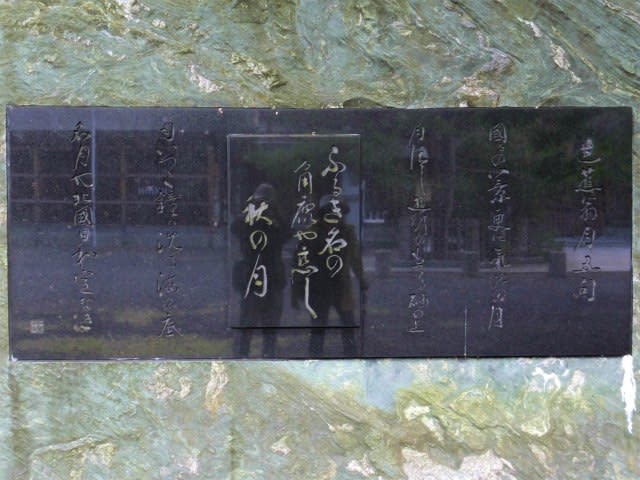

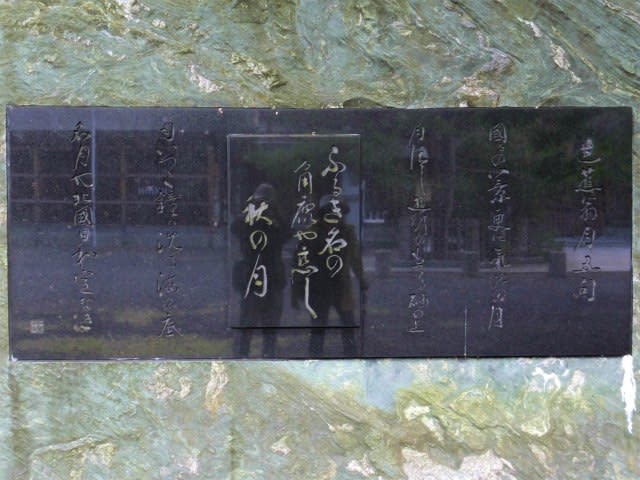

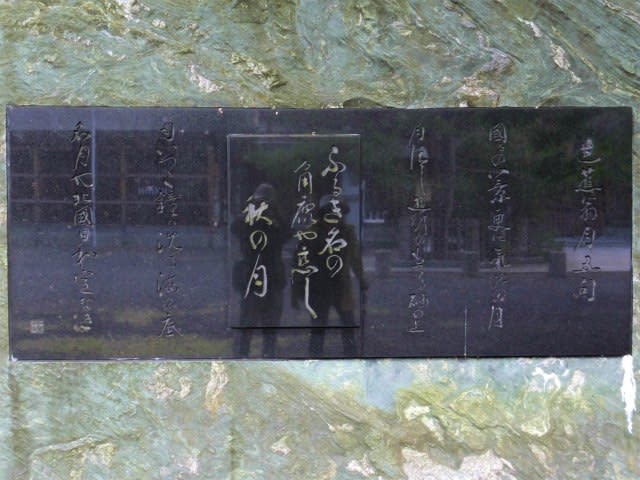

本堂左手背後には、芭蕉来遊の折に延元の戦いと沈鐘の物語を聞いて詠んだ、「芭蕉翁

鐘塚」と呼ぶ「月いづこ鐘は沈るうみのそこ」の句碑が立っていた。

近くには、かつてそばまで泉浜と呼ぶ砂浜だった頃、泉浜に入港する北前船など船の給

水用に用いられたという古井戸が残り、その傍らにフウロに似た花が咲く。

そばの緩やかな石段を上がると金崎宮(かねがさきぐう)や金ヶ崎城跡などのある高台

だが、同行の連れ合いの足では難しいので行くのは省いた。

石段下付近からは眼下に、休止中の貨物線敦賀港駅構内の線路や貨車が見下ろせる。

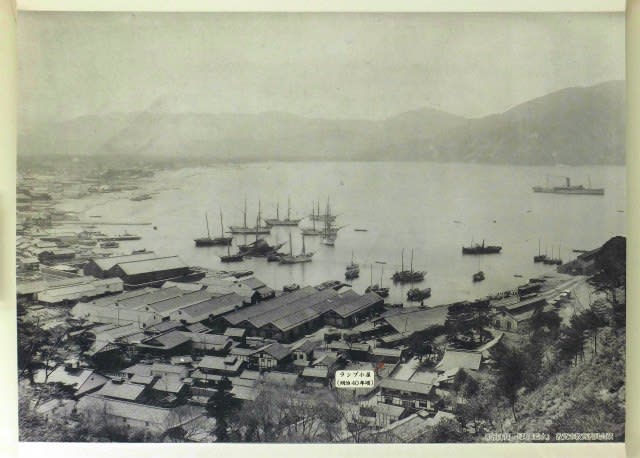

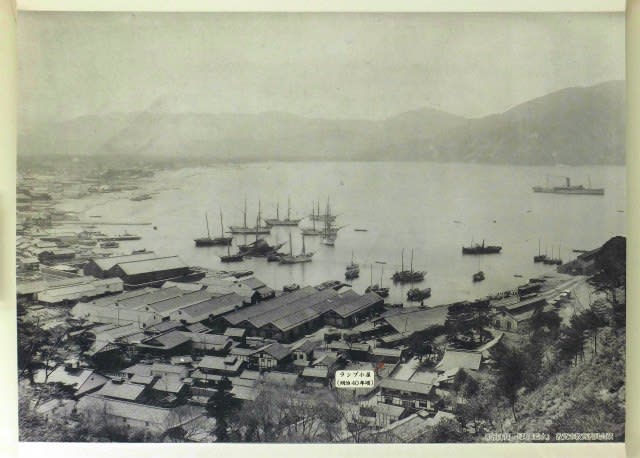

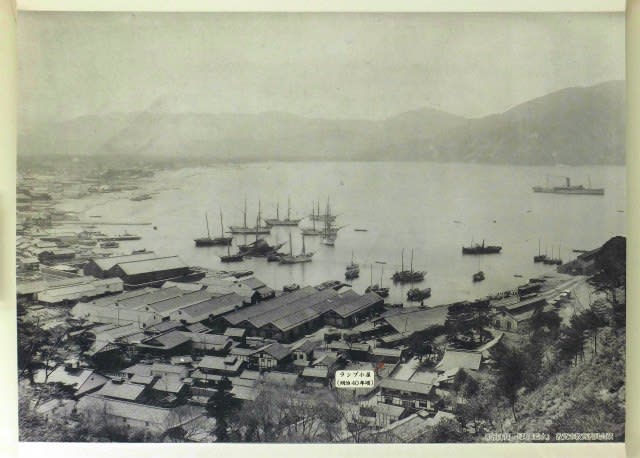

芭蕉翁鐘塚と道路を挟み、赤レンガ造りの「旧敦賀港駅ランプ小屋」が公開されていた。

この建物は敦賀~長浜間に鉄道が建設された明治15年(1882)に竣工し、旧長浜

駅舎と並び国内最古の鉄道建築物のひとつとのこと。

建物内には2つの部屋があり、左の部屋はランプ小屋に関するパネル展示(上は明治末

期の敦賀港の写真)、右側の小屋は開業当時のランプ小屋内部を復元して蒸気機関車用ラ

ンプが並んでいた。

金前寺の東側斜面は金ヶ崎城趾から続く台地で、豊富な新緑に覆われている。

近くにあった古いマンホールのふた

金前寺を後にして少し戻ると、2棟の「敦賀赤レンガ倉庫」が並んでいる。1905年

に外国人の設計により造られた倉庫で、港町敦賀の象徴的建造物のひとつとか。

現在はジオラマ館とレストラン館として活用されているようだが、今日は休館日だった。

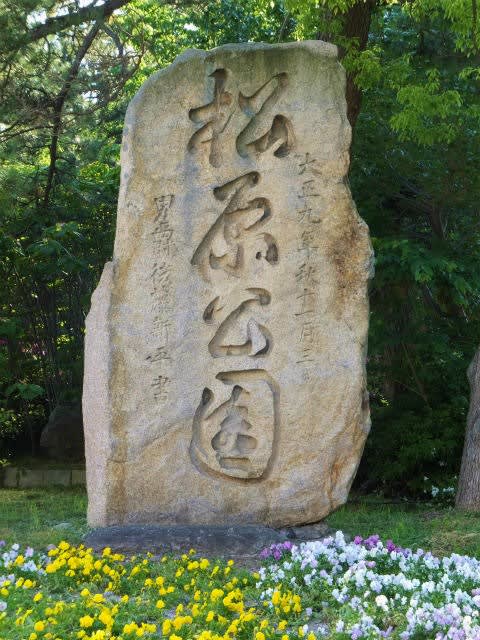

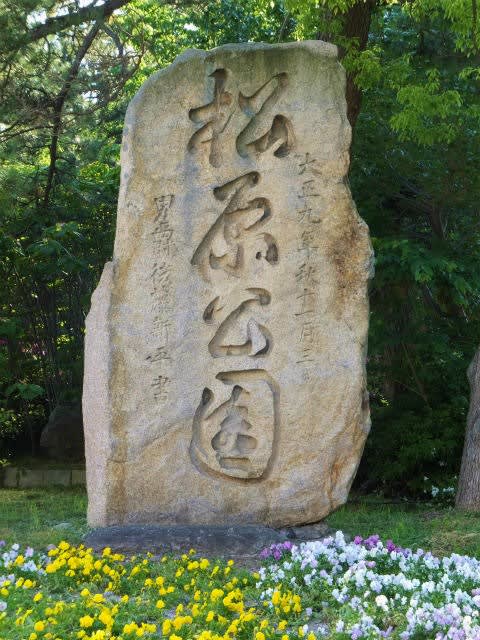

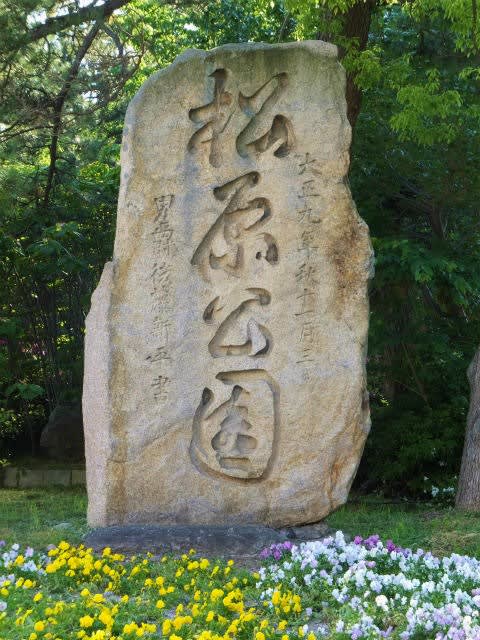

港に沿った道路を西進し、2つの橋を渡る。松原小の西側一帯が国の名勝「気比(けひ)

の松原」で、その入口に後藤新平が大正9年(1920)に記した「松原公園」の大きな

石碑が立っていた。

気比の松原は長さ1.5㎞、広さ約32㏊あり、三保の松原(静岡県)、虹ノ松原(佐

賀県)と並ぶ日本三大松原のひとつ。今日ここに来て私は、日本三大松原を全部訪ねるこ

とが出来た。

気比の松原は明治31年(1898)には倍以上の約76㏊あったが、明治末期~大正

時代に松原小や敦賀商高、松原神社敷地、道路用地などで減り、昭和18年(1943)

には船舶用地として約2,000本の松が伐採され、戦後には住宅地や道路用地として活

用され、現在の広さになったという。

東端の松原小近くに高浜虚子の句碑があり、クロマツの多い海岸沿いを西に進むと、敦

賀湾東部に敦賀港などが望まれる。

昭和天皇のご成婚記念として大正8年(1920)に造られた運動場の周囲を巡ると、

東側に敦賀市指定史跡「駐輦(ちゅうれん)の碑」があった。

明治天皇が明治11年(1878)の北陸巡幸の際に気比の松原に立ち寄り、13年後

に勝海舟が訪れた際に、明治天皇が景色をご覧になったことを回想して詠んだ漢詩が刻ま

れている。

松原小のそばに戻り気比の松原を後にする。手前の川沿いをひとつ南側の通りまで進み、

東進して市立敦賀病院前を通過し、気比神宮交差点に戻る。

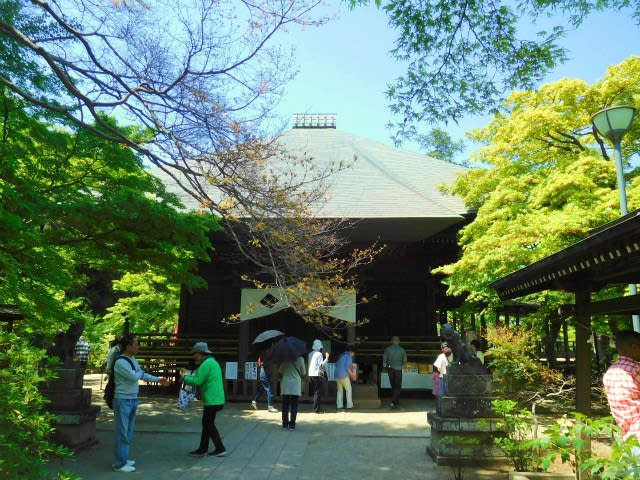

17時を過ぎたが、最後に気比神宮に参拝することにして工事中の大鳥居をくぐり境内

へ。拝殿前の鳥居まで行くが、門は閉じていたのでその前で拝礼した。

気比神宮は大宝2年(702)の建立と伝えられ、7柱の祭神を祭る北陸道の総鎮守。

主祭神「伊奢沙別命(いざさわけのみこと)」は「御食津大神(みけつおおかみ)」とも

称され、元はその名の通り食べ物の神様だという。

工事中の大鳥居(国重文)は、春日神社(奈良県)、厳島神社(広島県)と並ぶ日本三

大木造大鳥居のひとつのようだ。

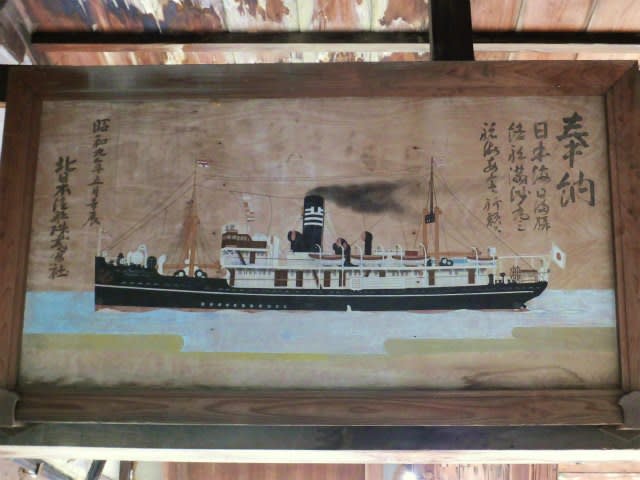

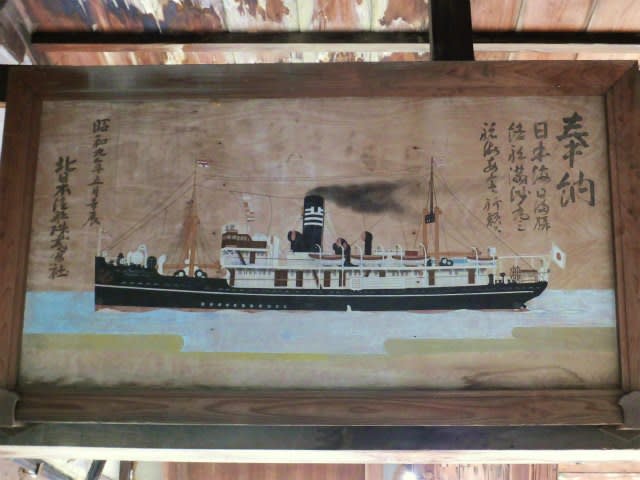

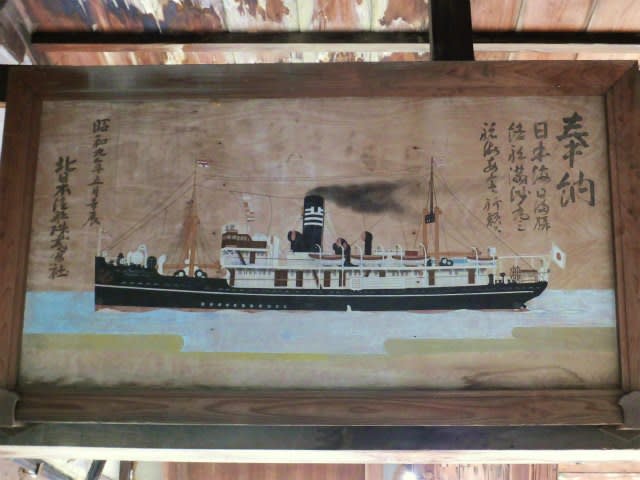

拝殿前の鳥居近くには敦賀市天然記念物のユーカリの巨木があり、東側、神苑際の絵馬

殿には、昭和天皇の御即位大典模様の絵馬や、昭和9年(1934)に奉納された北日本

汽船の汽船の絵馬などが掲げられていた。

神苑の池にはキショウブが咲き、近くには、元禄2年に奥の細道の旅で敦賀を訪れた際

に詠んだ芭蕉の句碑と芭蕉立像がある。

その背後には樹齢700年というタモの木が立っていた。

大鳥居近くに湧いていた「気比の長命水」をいただいて無病息災と延命長寿を祈り、

17時40分過ぎに気比神宮を出た。

中心街にあった大型スーパー平和堂で買い物をして駅に戻り、貸し自転車の精算をする

(4~6時間700円)。駅に近いビジネスホテルに入ったのは18時30分に近かった。

旅行・観光ランキング

旅行・観光ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年5月16日(火)

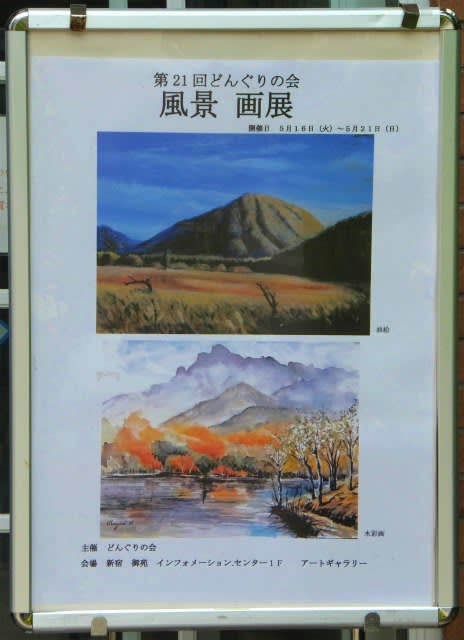

カントリーウオークの仲間Tさんの所属されている、「どんぐりの会」の第21回風景

画展の案内をいただいたので、会期6日間の初日に観賞に出かけた。

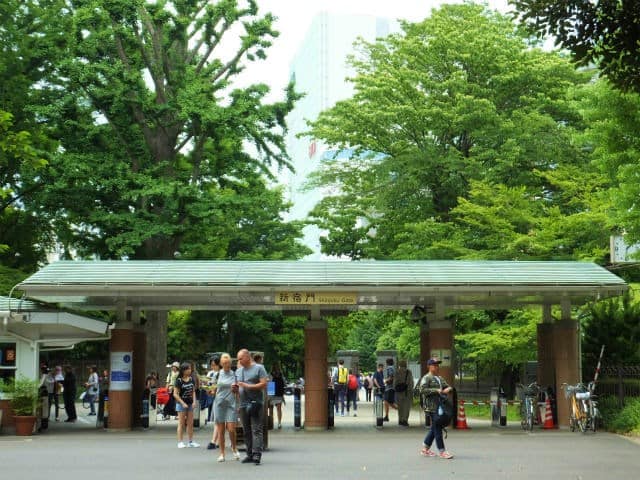

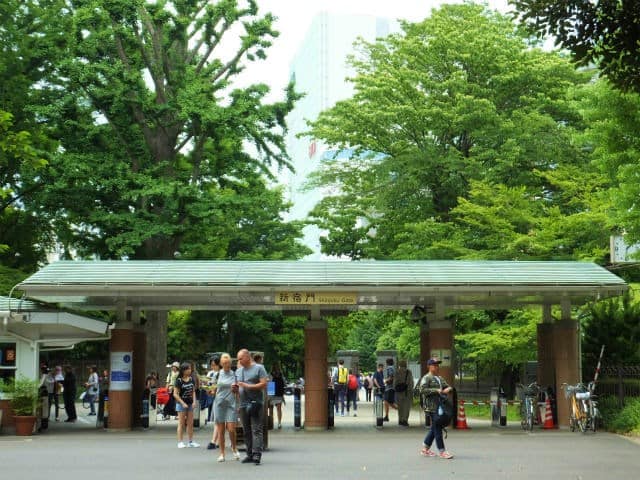

会場は、新宿御苑新宿門の横にある「新宿御苑インフォメーションセンター」のアート

ギャラリー。これまでも何度かこのグループの画展の観賞に来ているおなじみの場所だ。

Tさんなど会員11人が、日本の自然風景を描いた作品を各々2~4点位出展していた

ようだが、今回は出展作品の一覧はもらえなかったので全部で何点かは分からなかった。

全体的には、皆さん明るい色調の作品が多いように感じられ、見慣れた風景も多かった。

アートギャラリーの横は、新宿御苑の動植物などを紹介するコーナーになっていて、こ

の窓際は「木の実いろいろ」で、どんぐりの会ゆかりのドングリもある。

風景画展を見終えた後は、例年通り新宿御苑内も観覧することにして、そばの新宿門か

ら入って苑路を東に向かう(入苑料200円)。

東側の苑路を400mくらい進むと、国の重要文化財である旧洋館御休所がある。

天皇や皇族が御苑内の温室で植物を観賞する際の休憩所として明治29年(1896)

に創建されたもので、明治大正期の皇室関係の庭園休息所としては唯一の遺構のよう。

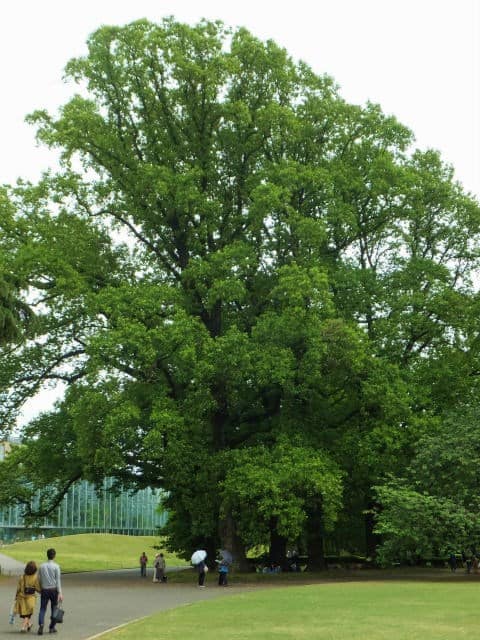

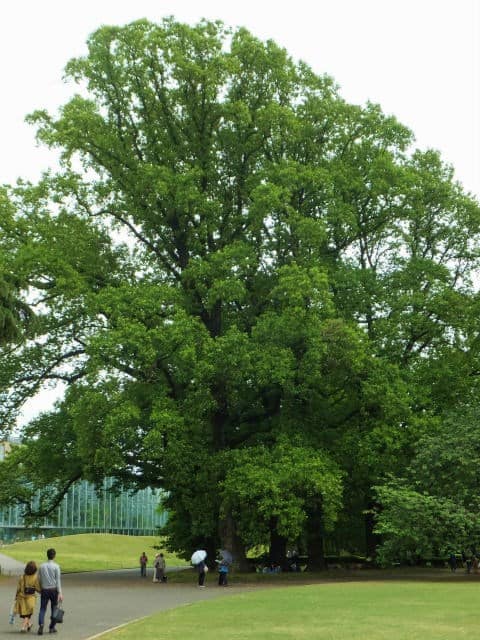

南側一帯は広い芝生庭園の広がるイギリス風景式庭園で、御休所近くにはユリノキの巨

木が目に付く。

明治9年(1876)頃に日本で最初に植えられたもので、苑内で最も高い木のよう。

樹高約35m、幹周囲約3.9m、樹齢約100年以上という。

イギリス風景式庭園の中央辺りにも、伸び伸びと枝を伸ばした広葉樹が見える。

旧洋館御休所の東側には大温室があるので、観覧することにして入館した。

平成24年(2012)に全面的に建て替え、絶滅危惧種の保存、展示も行う環境配慮

型の温室に生まれ変わったようで、現在は熱帯植物を中心に約2,700種を栽培するほか、

絶滅の恐れのある植物保護育成にも力を入れているようだ。

出入口のそばには、いろいろなランが咲いていた。

この後は、一巡して目に付いた植物を少しだけ紹介する。こちらはミッキーマウスノキ

(オクナ科)。

サンゴノボタン(ノボタン科)

大きな実の付いたディオーン・スピヌロスム

固いトゲが痛そうなギンシャチと呼ぶサボテン

メディニラ・マグニフィカ(ノボタン科)

まだまだたくさんあったが、紹介はこれくらいで大温室を後にする。

気温が上がって来たので、ソメイヨシノの日陰は良い休憩場所のよう。

南東に回って、大木戸(おおきど)休憩所から玉藻池(たまもいけ)を眺める。

玉藻池の横を南に進み、フランス式庭園のかなりのエリアを占めるプラタナス並木の横

を通過した。

フランス式庭園の中央部、両側のプラタナス並木に挟まれたところがバラ花壇で、ちょ

うど花が見頃になっていたので、ゆっくりと一巡して観賞することにした。

しばらくは、多彩な彩りのバラと花壇のあちこちを紹介する。

それぞれのバラには花の名が記されているが、とてもメモしきれない。ちなみにインフ

ォメーションセンターの壁面には、全部の花の写真とどこにあるのかの配置図がある。

バラ園をほぼ一巡したので、この辺りから南側に向かう。

豊富な新緑の木々の下を抜けて、幾つか東西に連なる池の東端にある「下の池」に回る。

下の池の南側から折り返すように西へ、

下の池の南側一帯は「もみじ山」とよばれている。

次の「中の池」の南側からの眺め。

中の池の南側は、半月前くらいは見頃だったと思われるツツジ山。きょうは幼稚園の遠

足のようで、園児がツツジの株の間を駆け巡っていた。

中の池は苑内で一番大きな池。

中の池の西側は旧御涼亭で、北側の小さい池の周辺が一望できる。

池の西北に回ってふり返る旧御涼亭。この辺りから西側一帯は日本庭園である。

この建物は、昭和天皇ご成婚記念に昭和2年(1927)に台湾在住邦人の有志から贈

られたもの。清朝中期以降の台湾で用いられた建築様式の特長が現れているようで、わが

国では大倉集古館(港区虎ノ門)と並ぶ本格的中国風建物だという。

さらに西進すると、次の小さい池のほとりにキショウブが咲き出していた。

池の北側、アカマツの下には自然石を組み合わせた石灯ろうが。

日本庭園の西側の核ともいえる「上の池」。池の南側からの眺め。

池の中央部を南北に貫く橋を北に回って日本庭園を抜け、西休憩所前を通過して新宿門

に戻り、13時30分頃退出した。

再びインフォメーションセンターに入り、食堂でしし肉カレーの昼食をして、西武新宿

駅に向かった。

関東ランキング

関東ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

第2日 2017年5月14日(日)

雨は上がったが曇り空、小鹿野町下津谷木の梁山泊(りょうざんぱく)の朝食のメニュ

ーも、夕食同様もりだくさんで元気が出そう。

地元すぐ近くのTさんが用意してきたパネルを前に記念撮影後、梁山泊の皆さんに見送

られて8時25分に出発した。昨夕直接来たTさんを加えて今日は13人である。

まずは東に少し戻り、般若(はんにや)の丘公園の上部から見えるというTさんが自宅

に掲げた赤旗の確認をすることに。近くの草むらでキジが散歩していた。

般若の丘公園では、世界の奇獣といわれる新生代第三紀中新世(約1500万年前)の

パレオパラドキシラの全身骨格化石が1981年に出土したとのこと。

この化石を元に、親子で散策する姿を再現した模型が展示されていた。

ほかに、やはりこの場所で発見された同じ新生代第三紀中世の太古の大型魚類で推定体

長約2mという、チチブサワラの実物大模型もある。

そばの展望台に上がったが、手前の樹木に隠れてT邸は見えない。でも、周辺の家並み

や山並みなどは一望である。

もっと上がってみようと、昨日の雨で滑りそうな斜面を少しずつ上がる。斜面の途中に、

ナンジャモンジャ(ヒトツバタゴ)が白く細い花をたくさん見せていた。

かなりの高みまで上がるとT邸が見えるようになり、2階に吊された赤旗も確認できた

(写真はあるが、プライバシー保護の観点から掲載は省く)。

さらに高所なので、展望はいっそう広がった

9時5分に公園を出て西へ、梁山泊前では、声で気付いた宿の皆さんが再び見送ってく

れた。

少し先の道路沿いにトチノキやゴマに似た花が咲く。南の古洞方面へのT字路際に茂木

豊一翁頌徳の碑があった。

茂木翁は明治36年(1903)生まれ、町議長として自治発展の基礎を確立し、秩父

農工小鹿野分校県立移管や小鹿野病院の開設に多大の功績を残したという。

右カーブして赤平川の津谷木橋を渡り、県道279号に出た。東にすぐの国道299号

への合流点の信濃石交差点際にあったファミリーマートで昼食を仕入れる。

再び西へ、近くの細道から国道の北に平行する三島集落の旧道を西進する。次の漆ヶ谷

戸集落では山すその旧道へ。三差路際にひなびたたたずまいの猿田彦神社が祭られていた。

テッセンなどの咲く家、たくさんのツツジが咲き競う広い前庭のA家などの前を進み、

突き当たりの正永寺に入る。

門前の低地に弁天池に囲まれたにりっぱな弁天堂があり、山門の近くには二十二夜塔や

たくさんの古いお地蔵さんが並ぶ。本堂の周辺で休憩した。

当寺は、天文17年(1548)信濃国の祥山宝吉和尚が秩父観音霊場巡拝の折にこの

地を訪れ、弘治2年(1556)に再訪し薬師堂を譲り受けて寺を建立し、勝園寺と称し

たのが開創とのこと。

その後衰退したが、寛文11年(1671)に武蔵国龍穏寺(越生町?)の撫州春道和

尚を招き、正永寺として中興開山したという。現在の本堂は、平成11年(1999)の

再建らしい。

この後は、「四季の道」と呼ぶ背後の稜線上の団子坂峠や一本杉峠などを西進するグル

ープと、山ろくの腰ノ根集落を行くグループとに分かれる。

近くに小鹿野名産しゃくしな漬けの石川漬物があるというので全員寄ったが、休業日だ

った。そばの三差路際にキリが花盛り。

石川漬物の横を少し北に上がり、無名の神社のあるT字路で四季の道を稜線上に上がる

グループと別れ、腰ノ根集落最高所を西進する。

標高270m前後の高みなので、南側の小鹿野の町並みや周辺の山並みなどの展望が良

く、この道にも「四季の道小鹿野」の標識がある。

集落には、かやぶき屋根にトタンを被せた古い民家も見られ、ツツジやコデマリなどの

花が豊富な新緑の中に目に入る。

集落の西端にある小鹿(おしか)神社に11時に着き小休止する。

小鹿神社はその名の通り鹿を祭った祠(ほこら)が発祥で、日本武尊(やまとたけるの

みこと)が東征の折、道に迷ったが神鹿が現れ、導いたとか。その後絶命した鹿を憐れん

で町並みの入口に祭り、さらに赤平川左岸に遷座、明治43年(1910)の大洪水によ

り現在地に建立されたという。

4月15日(土)の春祭りには、笠鉾(かさほこ)の町内ひきまわしや、神楽奉納、小

鹿野歌舞伎上演などで賑わったようだ。

拝殿左手に春祭りの破魔矢が残り、その奥の稲荷神社の新しい鳥居には、奉献された梁

山泊のSさんの名が記されていた。

境内西側下部には、県指定有形文化財の腰之根笠鉾の保管庫があり、そばに昭和25年

(1950)から10年がかりで完成した小鹿野用水のことを記した「小鹿野用水の碑」

もあった。

神社の前から道路は少し下がり、さらに西進する。雨上がりでしっとりした新緑の展望

が気持ちよい。山ろくにはニセアカシアが咲き出していた。

間もなく昼食地に予定した神社がすぐ下にあるはずだが見えず、鎮守の森らしいの見つ

からない。少し先から両側は杉などのうっそうとした林間となり、水道タンクのそばで確

認中に、先行の2人は見えなくなった。

さらに進むと道は右カーブして切り通しとなり、すぐ手前から左に下る道が分かれてい

た。ここで、神社より700mほど先の黒海土橋から延びる車道のトンネル上を越える現

在地が確認できた。

坂を下って折り返してトンネル前を通過し、下を平行する道を東に戻り、和田集落を抜

ける。低かった雲が少し上がり、東方に武甲山(ぶこうざん)の北面がかなり上部まで見

えるようになった。

東側の新井集落に入り少し南下する。路傍のサクランボがもう少しで食べられそう。

草道を抜けた東側の細道から、北に延びる車の通れぬ道の突き当たりが昼食地の新井神

社だった。

Kさんが上の道の下り口まで行き確認し、地図とはカーブの様子が少し違っていたと分

かる。私も昼食後に神社横の細道を上がってみたら、なんと6枚上の写真(作業小屋や山

並みを撮影)の左手から下れたのだった。

社殿は石段上にあり下は児童公園で、12時30分に着いた。少しして稜線組と連絡が

取れ、やはり神社の場所が分からなかったようで、国道299号を戻ってきて合流した。

公園からは、武甲山北面の雲がさらに上がり、山頂付近まで望めるようになった。

昼食を済ませて13時15分に出発する。国道を手押し信号で横断してさらに新井集落

を南へ、住宅の前にキクのような白い花がたくさん咲いている。

もう一つ車道を横断すると住宅が減り、もうすぐ開花しそうなクリ畑の横を過ぎ、ベニ

ドウダンも間もなく咲きそう。スズランの咲く民家もあった。

県道209号に出て西へ、すぐ下流で赤平川に合流する河原沢川の落合橋を渡る。

橋を渡った左手高台に廃業したホテルの建物が残り、その下に「甲源一刀流(こうげん

いっとうりゆう)逸見愛作寿碑(へんみあいさくじゅひ)」があった。

甲源一刀流は江戸時代から続く剣術の流派、近くの両神薄(りょうがみすすき)の逸見

家に受け継がれ、愛作は天保12年(1841)生まれ、文久年間(1861~3)には

当地を含む上州岩鼻陣屋(高崎市)の剣術指南役に抜擢されたという。

明治維新後も剣をもって自己の修行と門弟の教導に励み、薄村の戸長も務め村政の指導

者として村の発展に大いに尽くしたという。

その先一帯は小沢口集落、集落内の秩父ワイン源作印の醸造場に行くが、直売所は臨時

休業だった。

同じ道を戻り、落合橋を渡って小鹿野町の中心街に向かう。六差路の原町交差点の手前

を右折して東へ、庭にたくさんの盆栽の並ぶ建物が目に入り、そちこちの家の前にコデマ

リやテッセン、ドウダンツツジなどが咲いている。

500m近く進んでひとつ北の中心街に回ると、「夢神樂(ゆめかぐら)」と呼ぶ蔵造

りの建物があった。

カフェとして活用しているようで、入口横にはチェーンのない初期の自転車を展示して

いた。

この通りには古い商家や土蔵が多く残り、明治期の絹糸紡績原料買継商の浅見商店↑、

肉の味噌漬けの丸清↓、荻野医院などが目に入る。

ひとつ北の通りの、秩父観音霊場15番十輪寺に回り小休止する。

山門には大小幾つものわらじが奉納され、鶴が羽を広げたような境内の松は樹齢200

年とか。

中心街に戻り、江戸末期創業という村上酒店の先にある観光交流館に短時間だけ寄る。

もと「寿旅館」を活用した建物で、宮沢賢治が大正5年(1916)9月4日に宿泊して

いるという。

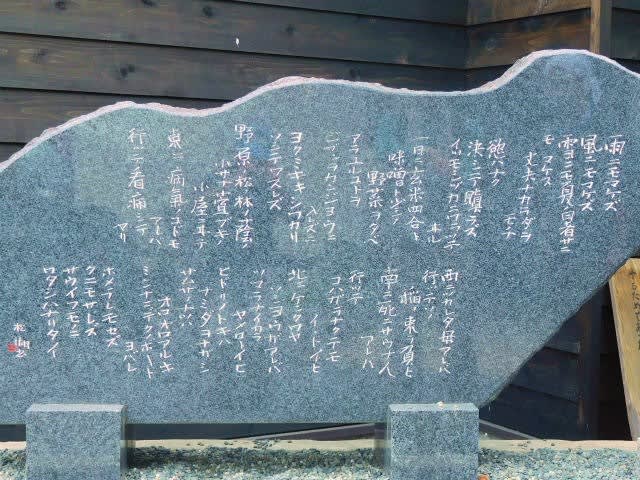

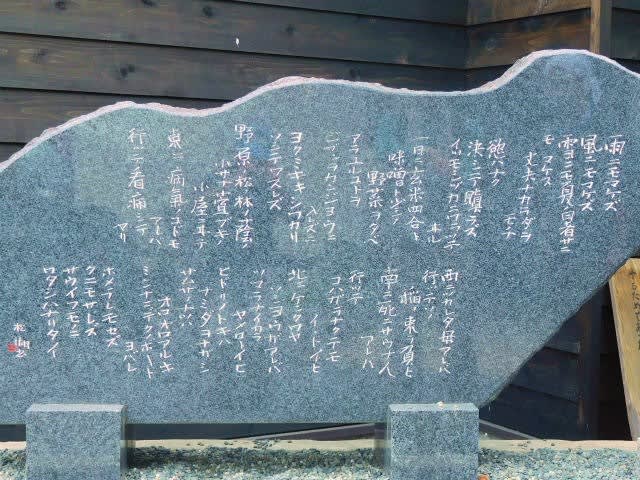

中庭の「陣屋」の看板のかかる建物の前に、宮沢賢治の「雨ニモマケズ…」の新しい詩

碑がある。

さらに、旅館越後屋↑や和菓子の八宮松雲堂などの前を過ぎる。

今回のゴール、小鹿野役場バス停には14時43分に着いた。バス待ちの間にそばのJ

Aちちぶの農産物直売所に入り、農産物加工品など求める。

15時4分発西武秩父駅行きバスで帰途についた。

(参加 13人、天気 曇、距離 11㎞、地図(1/2.5万) 長又、皆野、歩行地

小鹿野町、歩数 23,600 累積標高差 上り約250m、下り約240m)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

第1日 2017年5月13日(土)

あいにくの雨模様となったが、カントリーウオークグループの「特別例会」と称する1

泊のウオーキングに参加した。

集合は西武秩父線の終点、西武秩父駅に10時、駅前から望む秩父のシンボル、武甲山

(ぶこうざん)の山頂付近は、雲に覆われている。

西武秩父駅そばの仲見世通りは4月23日(日)にリニューアルオープンしたばかり。

新たに温泉施設も設けられた。

集まった12人は雨具を用意して、小雨模様の中10時20分にスタートした。

東に回り、秩父鉄道御花畑駅との間の通りを西へ、1.5五㎞近く進んで荒川の佐久良

(さくら)橋を渡る。

周辺の山並みは雨で煙り、下流側河床は大きな一枚岩になっていた。

荒川左岸沿いの県道72号・秩父荒川線をほんの少しで、別所集落を抜ける高みの旧道

に入って南に向かう。小さな祠(ほこら)に青面金剛塔や三猿塔などが祭られていた。

雑草地のあちこちにアヤメが咲き、ポピーも真っ赤な花を競う。

集落の南西端で県道に出ると、すぐ先に秩父三十四観音霊場第24番札所の宝泉寺(ほ

うせんじ)がある。

117段の急石段を上がって境内へ、階段沿いのツツジが満開である。

本堂は三間四面の方形造りで、江戸中期の建築らしい。本尊は聖観音一木造り座像、室

町時代の作で像高25㎝とか。本堂に参拝したら拝観できた。

本堂前に東屋(あずまや)があったので休憩する。

本堂の右手背後から車道に入り、北西に向かって緩やかな斜面を上がる。

間もなく土道となり林間をトラバース気味に進み、大きな建物の横に出た。銘酒・秩父

錦を直売をする観光物産館や「酒づくりの森」と呼ぶ建物などがある。

その横からさらに南西へと緩やかな傾斜の車道を上がり、12時13分に秩父ミューズ

パーク南口に着いた。バスで先行していたKFさんの待つ管理事務所近くの東屋に入り、

昼食にした。

南口には農産物販売所やテニスコートなどもあるが、雨で人出はわずか。ギリシャ神殿

をイメージしたというトイレのそばに、ヤマボウシが咲いていた。

13時ちょうどに出発する。南口がちょうど秩父市と小鹿野町(おがのまち)との市町

境、県道209号はすぐに小鹿野町に入りカーブの続く林間の車道を西南に下る。

午前中は小雨模様だったが、午後なり予報通り本降りとなった。車道沿いには、ヤブデ

マリやコデマリなど白い花が目に付く。

知らぬ間に県道は流れ沿いになり西北へと向きを変える。里山林の創出を目指すという

「わらび平はなの里」には、ツツジがあちこちに咲き、近くの路傍には若緑のクルミの花

が下がっている。

小鹿野町最初の集落、蕨平に入り、Y字路で左から来た県道43号・皆野荒川線に合し、

雨に煙る静かな集落を眺めながら進む。

県道沿いにあった酒店に入り、たくさん並ぶ秩父の銘酒の中から、何人かお好みの酒を

買い求めた。

長若(ながわか)郵便局や長若中の前を過ぎ、家並みの増えた長若交差点を通過し、間

もなくあった日本武(やまとたける)神社で休憩する。

日本武神社の祭神は大般若経の十六善神で、例大祭では神楽殿で神楽や歌舞伎が奉演さ

れるとか。正午からの中学生の歌舞伎に始まり、神楽や休憩を挟み20時まで長時間にわ

たり奉納されるという。

その先には農産物直売所があり、そばの般若の丘(はんにゃのおか)トンネルを抜ける

と般若の丘公園で、化石が産出したらしく化石の模型が見える。

公園には寄らずに進み、すぐ近くの今宵の宿、梁山泊(りょうざんぱく)には予定より

かなり早い14時20分に着いた。

和風家屋が4~5棟ある大きな旅館で背後には豊富な屋敷林があり、前庭には真っ白な

ツツジが咲く。

濡れた雨具を開け放たれた広間の隅に干し、女性は1部屋、男性は2部屋に入る。温泉

で汗や疲れを流し、幹事部屋ではさっそくビールや酒など開けて歓談が始まる。

日暮れ近くになると庭先の龍に灯が灯り、独特の風情を見せる。

夕食は幹事部屋で18時半から、盛りだくさんに山の幸が並び、料理のメニューを記し

たお品書きもある。特別例会でお品書きのある宿は初めてのこと。

多彩な料理とともに生ビールのサービスまであり皆喜び、Nさんの発生で乾杯し、懇親

の宴に入る。後半にはお二人の掛け合いなどあり、20時過ぎまで賑やかな宴を楽しんだ。

(参加 12人、天気 雨、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 秩父、皆野、歩行地

秩父市、小鹿野町 歩数 18,200、累積標高差 上り約315m、下り約320m)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年5月16日(火)

投稿が1週間御無沙汰してしまいました。13日(土)~14日(日)には秩父の小鹿

野町まで、カントリーウオークの仲間と1泊のウオーキングに出かけたのですが、その模

様をアップできないまま、今日は新宿御苑インフォメーションセンターで開催している同

じカントリーウオーク仲間のTさんが所属されている、スケッチハイキンググループの風

景画展に出かけ、新宿御苑で見頃のバラや新緑なども観賞してきました。

明日から3日間は予定があり投稿できないので、次のアップは早くても20日(土)夜

以降になります。

ほぼ2週間空いてしまいますが、この間の情報は順次アップしますので、週末以降まで

お待ち下さいますようよろしくお願いいたします 。

。

2017年5月8日(月)

大型連休明けの今日、JR東日本の駅からハイキング「【祝 井の頭公園開園100周年】

井の頭公園と吉祥寺散策」に参加した。

JR中央線吉祥寺駅に下車し、受付を済ませて10時03分に公園口をスタートした。

丸井百貨店の横から七井橋通りを進んで階段を下り、豊富な新緑に覆われた井の頭恩賜

公園に入る。

公園は、大正6年(1917)5月1日に日本最初の郊外公園として開園し、ちょうど

100年になる。公園の中心の「井の頭池」の命名者は三代将軍徳川家光公と伝えられ、

100周年を記念して5月1日(月)~昨日7日(日)、種々な行事が開催されたようだ。

井の頭池の北側沿いの遊歩道を東に進んで東端の水門橋まで行く。

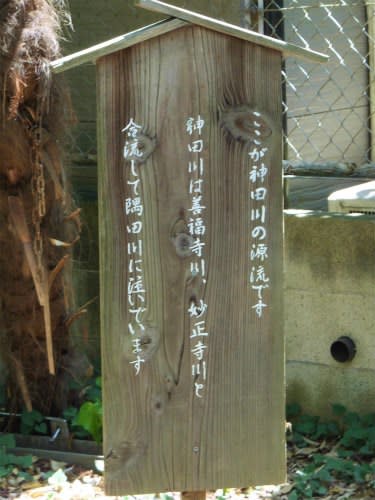

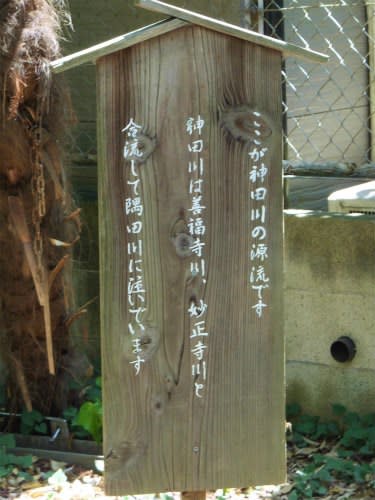

ここが神田川の起点で、徳川家康の命で江戸の飲料水確保のために作られた日本初の水

道・神田上水の水源である。

橋を渡って折り返し、池の南岸沿いの遊歩道を西進する。新緑の中に大きなヤマツツジ

が咲き、池にある幾つかの噴水や豊富な緑陰が、夏日となった暑さを忘れさせてくれる。

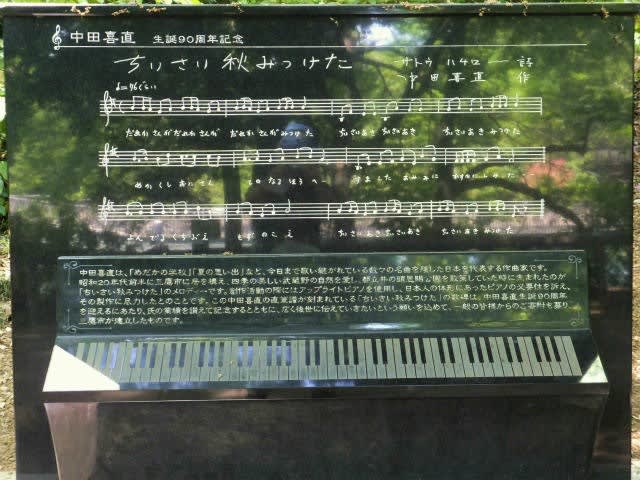

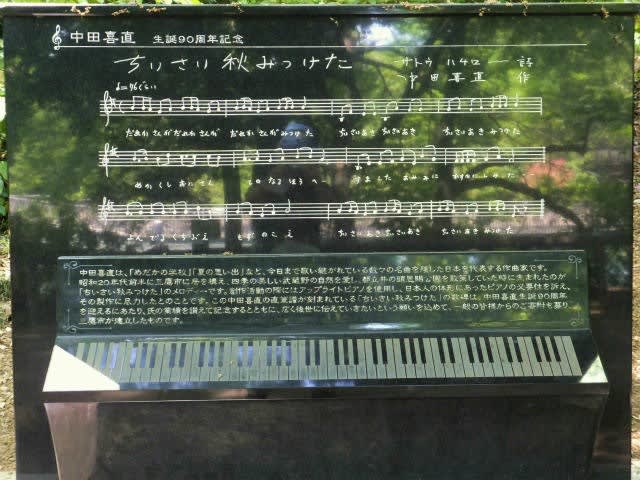

狛江橋の少し先に、ピアノをモチーフした中田喜直(なかたよしなお)作曲「ちいさい

秋みつけた」の歌碑があった。

中田喜直は、「夏の思い出」「雪の降るまちを」などの名曲を残した作曲家。「小さい

秋みつけた」のメロディーは、井の頭公園を散策した時に生まれたという。

あとで回る井の頭弁天堂を見ながら次の弁天橋を渡って梅林の横を北に進む。

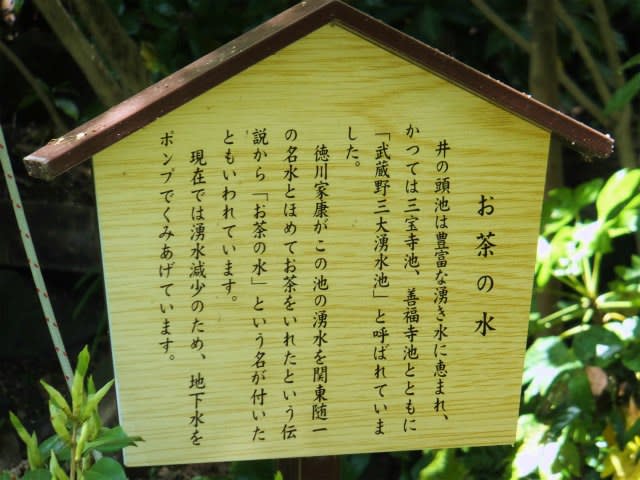

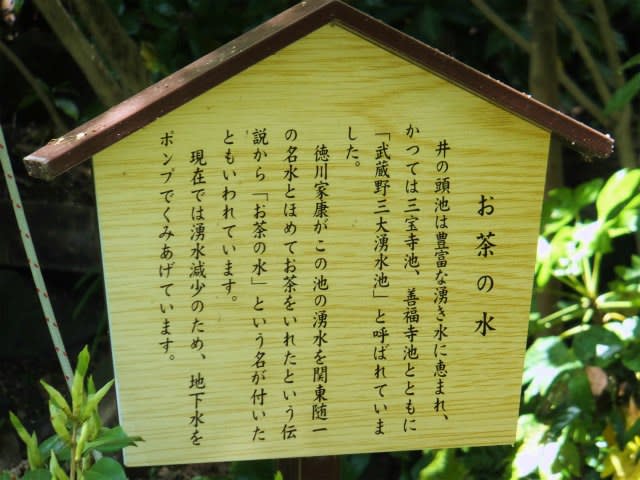

井の頭池の北西端には「お茶の水」がある。井の頭池は豊富な湧き水に恵まれ、かつて

は近隣の三宝寺池(練馬区)、善福寺池(杉並区)とともに「武蔵野三大湧水池」と呼ば

れていた。

徳川家康がこの池の湧水を関東随一の名水とほめてお茶を入れたという伝説から、「お

茶の水」の名が付いたといわれる水源だが、現在は湧水が減り地下水をポンプで汲み上げ

ているとか。周囲の樹木の伐採中でそばには行けなかった。

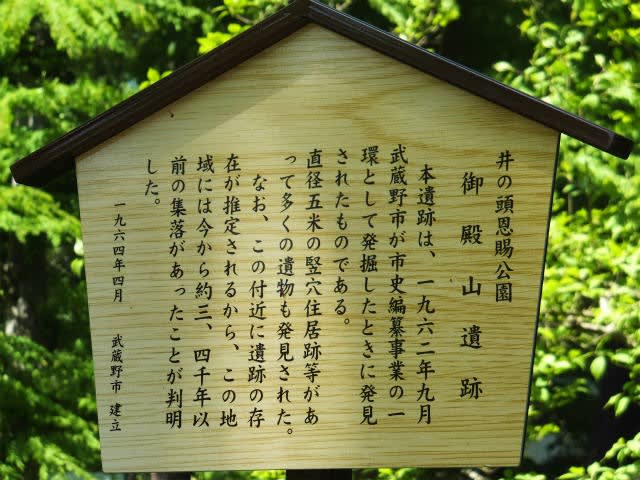

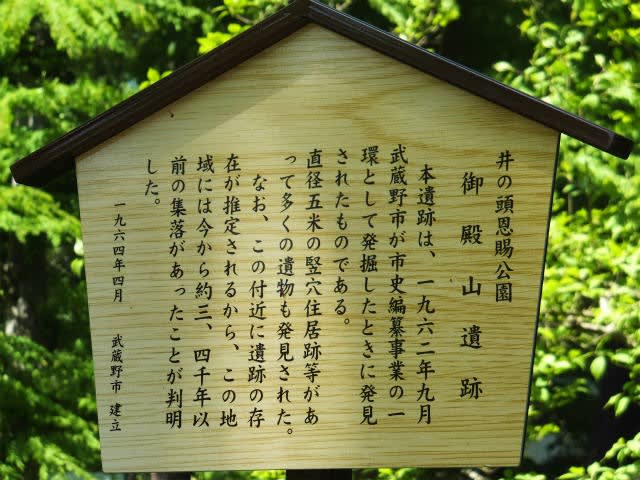

折り返して南西の斜面に上がると、「御殿山遺跡」碑があり、その説明パネルも立って

いた。

南に下り、井の頭池西南端の弁天島に祭られた井の頭弁財天に参拝する。

近くのツバキの下に、徳川家光御切付旧跡碑がある。「井之頭」の名は、寛永2年

(1625)三代将軍家光が鷹狩りをした際、池畔のコブシの幹に小柄で「井之頭」と彫

ったため、これが池の名になったといわれているようだ。

西側に上がり、御殿山の樹林の中を西進する。第一駐車場の南側近くの盛土上には「松

本訓導遭難の碑」が立っていた。

大正8年(1919)、麹町区(現在の千代田区)永田町小学校児童が秋の遠足で井の

頭公園に来た際、一児童が足を滑らせて玉川上水の急流に落ち、急を聞いた松本訓導は玉

川上水に飛び込み児童を救おうとしたが、急流にのまれて殉職した。命を捧げて児童を救

おうとした、勇敢な行動を顕彰するための記念碑という。

その玉川上水沿いを南東に進んで次のほたる橋を渡る。現在の玉川上水の流れはわずか

だった。

野鳥観察所のある「小鳥の森」の横や、昨日までの記念ウイークの会場だったグランド

の横を西進して、「三鷹の森ジブリ美術館」の南から西側に回る。グランドの南側のサク

ランボがかなり大きくなっていた。

吉祥寺通りに平行する公園の遊歩道を北へ、玉川上水の万助橋を過ぎると遊歩道は東北

に向きを変える。

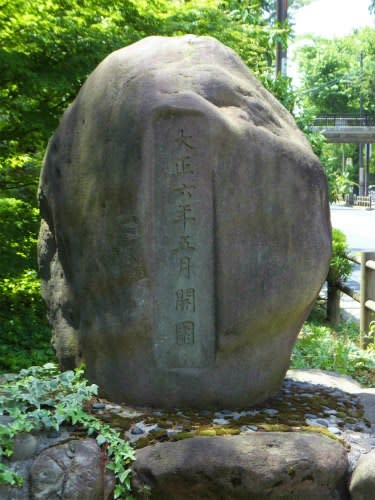

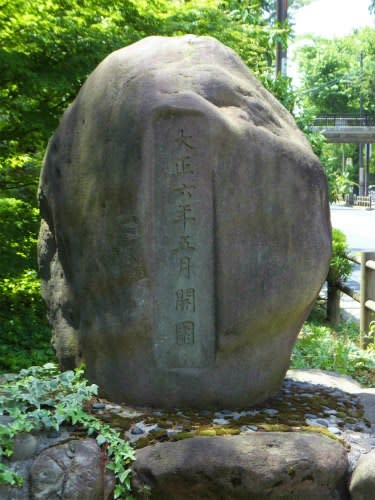

遊歩道に「大正六年五月開園」の石碑があり、ちょうど100年になったことが確認で

きた。

今日は休園の井の頭自然文化園(動物園)入口の先で吉祥寺通りの歩道に移り、吉祥寺

駅の西側ガードを北に抜ける。

すぐ先を左折して中道通りを500m余り進む。

通りには個性的な店が幾つも見られ、カエルのおもちゃの並ぶ店、風鈴のたくさん下が

る店、武蔵野市の友好都市の農産物や食料品などを並べたアンテナショップ、オーダーま

くらの店などが目についた。

原っぱに大きなクスノキの立つ吉祥寺西公園まで進んで折り返す。

半分以上戻った吉祥寺本町二郵便局の横を左折して北へ、次の交差点際に弁天湯と呼ぶ

銭湯が残り、そばのフジが開花していた。

藤村女子中学高等学校の北側で右折して大正通りを東進する。藤村女子中高のへいには、

卒業生が描いた絵が、幾つも並んでいた。

吉祥寺通りに出て北へ、近くの武蔵野商工会館ビルの武蔵野市観光機構に立ち寄り、観

光パンフレットを幾つか入手する。

北側近くには日蓮宗連乗寺がある。開山は寛文2年(1662)、西向きの本堂は近年

の再建のよう。その前に2本ケヤキが立っていた。

八幡宮前交差点で五日市街道に入り、そばの武蔵野八幡宮へ。789年、坂上田村麻呂

が福岡の宇佐八幡宮の分霊を祭ったと伝わる古社。境内にはクスノキやケヤキ、イチョウ

などの保存樹木が何本かあり、周囲の繁華街と違う静かなたたずまい。

大鳥神社や厳島神社、疱瘡神社など7社を合祀する社殿のそばに、ご神木の大ケヤキが

立つ。鳥居の近くには、天明5年(1785)と刻まれた「神田上水井之頭辨財天」碑が

立っていた。

東側に接するのは寛永元年(1624)開山という真言宗の安養寺。参道にシャクヤク

が咲き、山門際には寛文5年(1665)建立で旧北多摩郡で最古という庚辛(こうしん)

供養塔など数基の石塔が並んでいる。

境内のツツジやシャクナゲが見頃で、本堂前には武蔵野吉祥七福神の大きな布袋尊が微

笑んで立っていた。

五日市街道を挟んだ南側は浄土宗光専寺で、寛文2年(1662)の開山とか。

独特の山門を入ると本堂は北向きに立つ。東側二つの地蔵堂には、六地蔵と水子地蔵が

祭られていた。

次の信号で右折し、アーケードに覆われたサンロード商店街へ。

スーパー西友に相対して唐風山門の曹洞宗月窓寺があるが、門は閉ざされていて境内に

は入れない。開山は万治2年(1659)とか。

ちなみに、武蔵野八幡宮周辺にあるこれら四つの寺を総称して、吉祥寺の「四軒寺(よ

んけんでら)」と呼ばれているという。

サンロードを駅近くまで進み、西に迂回してハーモニカ横丁も少し通過し、吉祥寺駅北

口に13時20分に着いた。

サンロードで昼食後、北口広場で3日前の5月5日(金)に除幕式をしたばかりの全長

約2.5mの「ゾウのはな子」の銅像を見る。

はな子は井の頭自然文化園で飼育されていたアジア象で、昨年の平成28年(2016)

5月26日、国内最高齢の69年の生涯を閉じた。

昭和24年(1949)に推定2歳でタイ王園から上野動物園に贈られ、移動動物園で

都内を巡回後、昭和29年(1954)に井の頭文化園に来て、以来「小さな動物園の大

きなゾウ」として愛されてきたという。

JR吉祥寺駅中央改札を入り、13時53分発高尾行き下り中央線電車に乗る。

(天気 快晴後晴、距離 7㎞、地図 駅からハイキング地図、歩行地 武蔵野市、三鷹

市、歩数 13,800)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年5月6日(土)

大型連休中は、どこも混むだろうと市外には出かけなかったのだが、今日は近く旅行す

るところの情報収集のため、お江戸(都心)に行くことにした。

東京メトロ丸ノ内線の銀座駅に12時30分過ぎに下車して、まずはJR有力町駅前の

東京交通会館で何県かのアンテナショップを巡る。このあと銀座1丁目の「食の国福井館」

に入ったが、観光パンプレットはわずかしかなかった。

外堀通りを北へ、八重洲ブックセンターに回って地形図を購入し、さくら通りの「ふる

さと情報コーナー」に入り各地の観光地図やパンフレットを探したが、連休中は補充しな

かったようで、品切れが多くてあまり入手できなかった。

東側の中央通に出てお江戸日本橋に向かい、ここからデジカメを使い始めたので、以後

はたどった行程を写真付きで紹介する。

日本橋の南詰めには、「日本の道100選」に選定されたプレートが。

プレートの下の説明には、「日本橋は古来 街道の起点として親しまれ、慶長8年

(1603)に日本橋が開設されて以来、火災など18回の改築を経て、現在の橋は明治

44年(1911)3月に生まれ変わった」ことなどが記されている。

橋の欄干(らんかん)にかかる幾つかの飾り、ここには東京都のマークが。

中心部の飾り

橋の北側にある「日本国道路元標」の標石

その右手背後にある標柱

そばにあるここからの里程標によれば、鹿児島市 1,469㎞、大阪市 550㎞、

名古屋市 370㎞、横浜市 29㎞、千葉市 37㎞、水戸市 118㎞、仙台市

330㎞、札幌市 1,156㎞などとなっていた。

日本橋を渡ってすぐ先、左手のビル1階にある日本橋とやま館で観光パンフレットを幾

つか入手する。

次のビル、三越新館との間の東京メトロ半蔵門線が下を走る永代通りを西へ、日本橋川

の常盤橋(ときわばし)を渡る。橋の西北側、常盤橋公園では復旧工事中で公園内には入

れない。

この工事は、東日本大震災で大きく変形した国指定史跡「常盤橋門跡」地内の石造橋

「常盤橋」の復旧で、昨年11月に始まり、来年の平成30年(2018)3月末までか

かるという。

公園の道路側には、渋沢栄一の立像がある。

碑文には「渋沢は幕末に幕臣となり慶応3年(1867)に欧州に行き、帰朝後大蔵省

に仕官して諸制度の改革にあたったが明治6年(1873)に退官し、同年に設立された

第一国立銀行の頭取となり、以後産業経済の指導育成に転じ、開興した会社は500、常

に道徳経済合一主義を唱えて終生実践し、わが国運の発展に偉大な貢献をした」ことなど

が記されており、制作は朝倉文夫氏のよう。

JR東京駅と神田駅との間の高架下を抜けてすぐのビルが、私の最後の職場があったと

ころ。あと4か月余りで退職して20年になる。

北側にあった逓信博物館の跡地では、かなりの高層ビルの建築が進められていた。

次の交差点からその先の交差点までの間にある、大手町ビル1階の通路を抜ける。在職

中はよく通ったところで、平日なら賑わう通路も今日は閑散としていた。

大手町ビルの北側はサンケイビルと読売新聞ビルで、読売新聞ビルの南西側入口付近は

花壇になっていた。

そばの交差点を西進して皇居大手堀沿いに出る手前のビルの一角に、都旧跡の将門塚が

ある。

説明文には「神田明神の祭神である平将門(たいらのまさかど)の御首(みしるし)を

祭った場所で、平将門は承平・天慶年間(931~946)に活躍し、武士の先駆けとし

て関東地方の政治改革を行い、弱きを助け強くをくじくその性格から民衆のあつい信望を

受けた」ことなどが記され、私がいた5分ほどの間にも数組の参拝者が訪れていた。

小さなエリアだが、モミジの新緑やツツジなどが彩りを添えている。

都道301号・内堀通りに入り、皇居大手濠沿いの歩道を北から西へと向かう。

毎日新聞社の入る↓パレスサイドビル

丸の内消防署や気象庁ビル↓横を内堀通りは左にカーブする。

大手堀は水の循環が少ないのか、たくさんの藻が生い繁っていた。

皇居の北の出入口、平川門への平川橋

広に歩道には大きなクスノキやケヤキなどあり、良い緑陰となっている。

堀の向こう、平川門付近の皇居の建物

パレスサイドビルの西側に架かる竹橋を渡り、東京国立近代美術館前を通過して、国立

公文書館に行く。

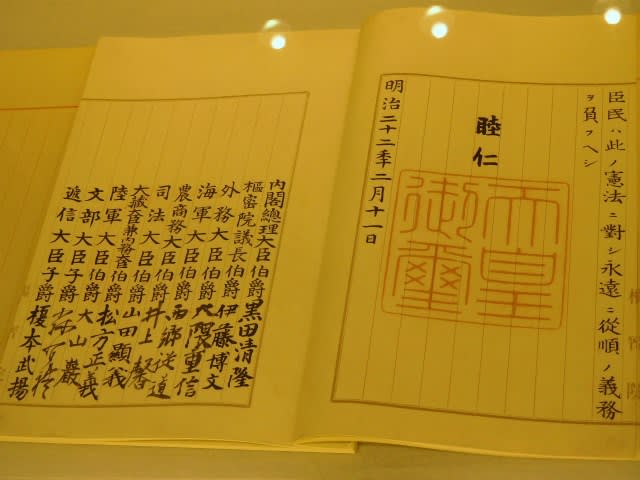

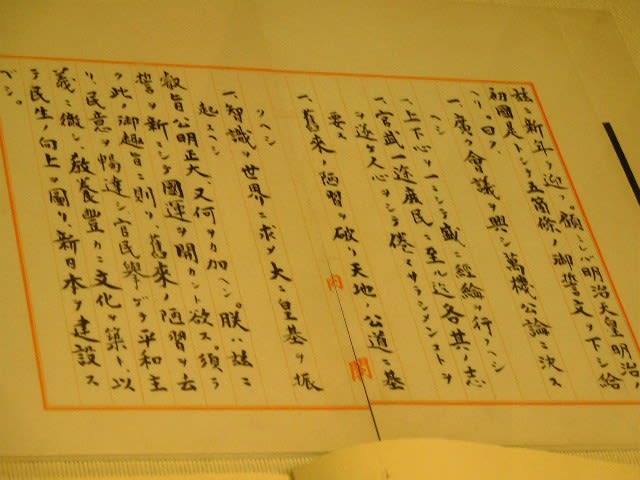

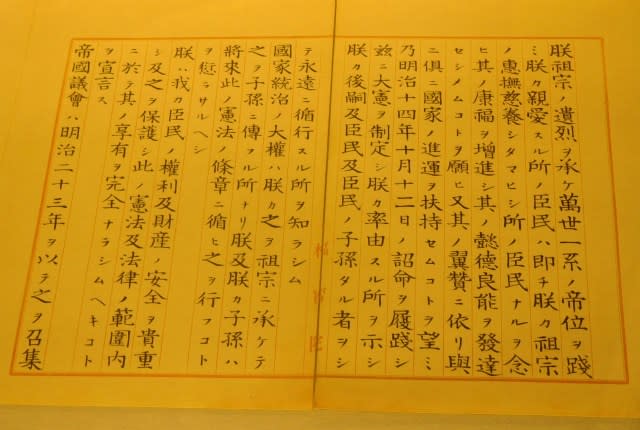

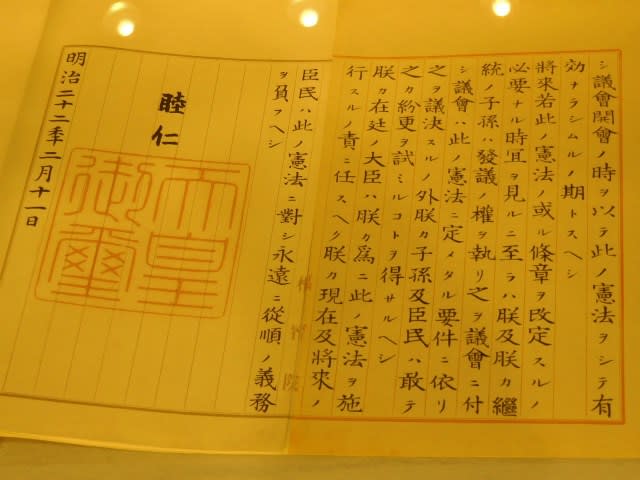

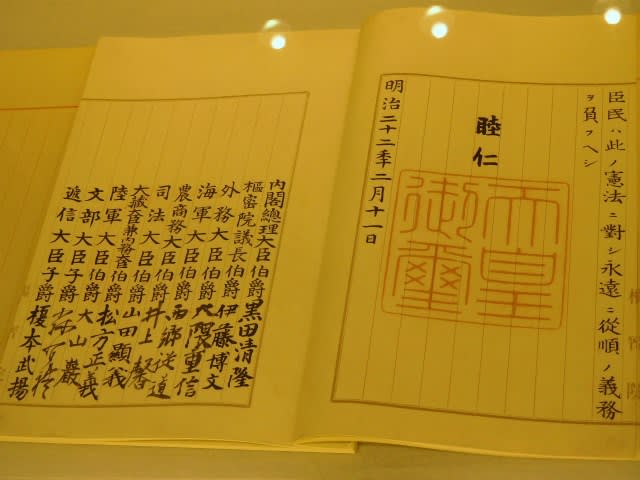

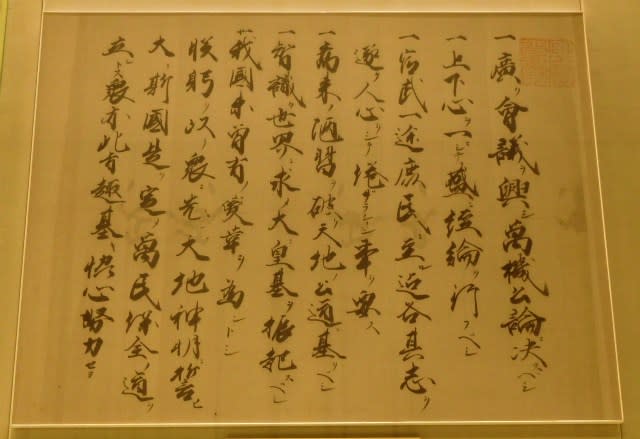

ここでは、春の特別展「誕生 日本国憲法」を開催していた(5月7日(日)まで)。

今年は、日本国憲法の施行70年の節目にあたるので、館の所蔵資料から日本国憲法の

制定過程をたどり、憲法がどのような経過をたどって生まれてきたか、また「憲法大臣」

としてその誕生に大きな役割を果たした金森徳次郎にも注目して、展示しているという。

会場に入り、一巡して展示物を見たが、入口付近は混んでいて全部じっくり見ることは

できなかった。ほんの一部を除き撮影可だったので、撮れた文書などを幾つか紹介する

(順不同)。

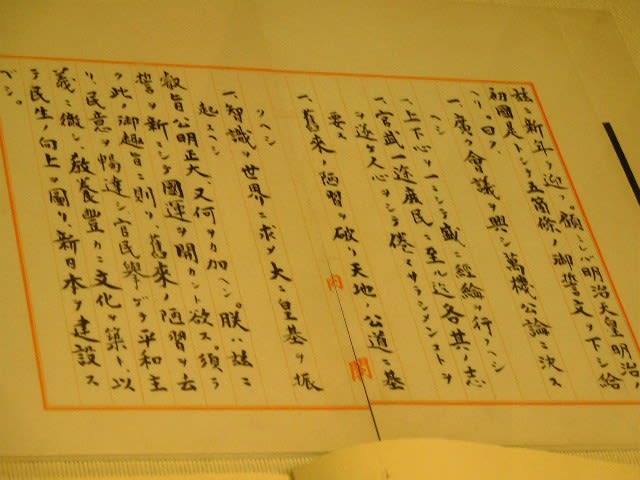

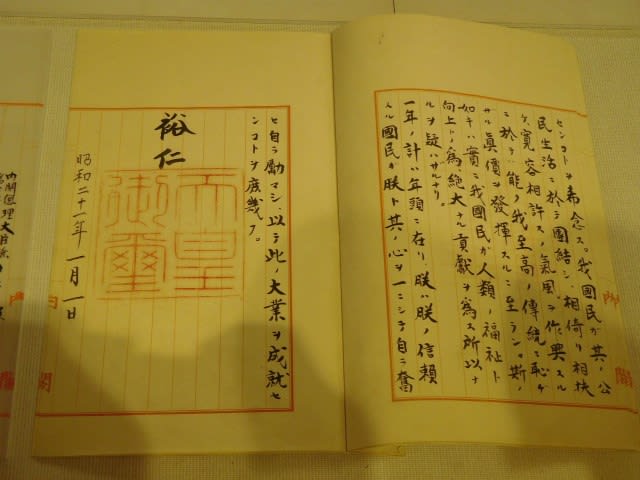

新日本建設に関する詔書 昭和21年(1946)1月1日

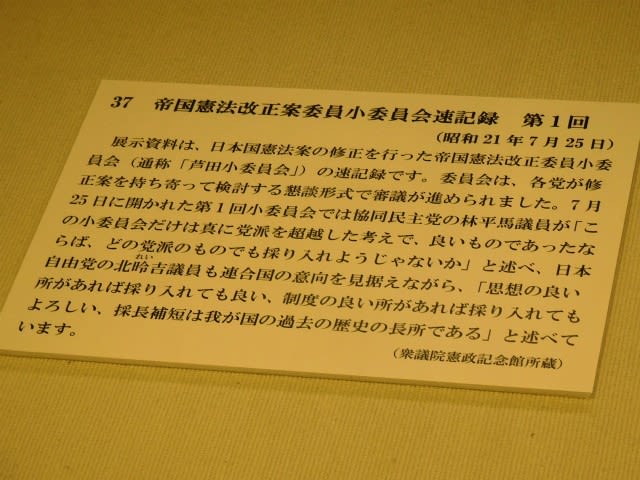

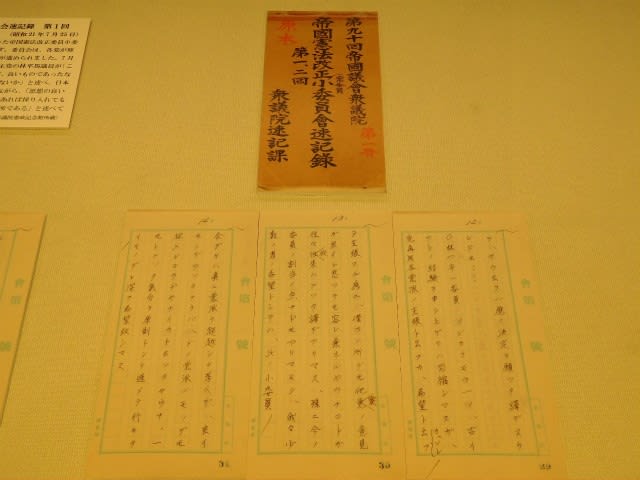

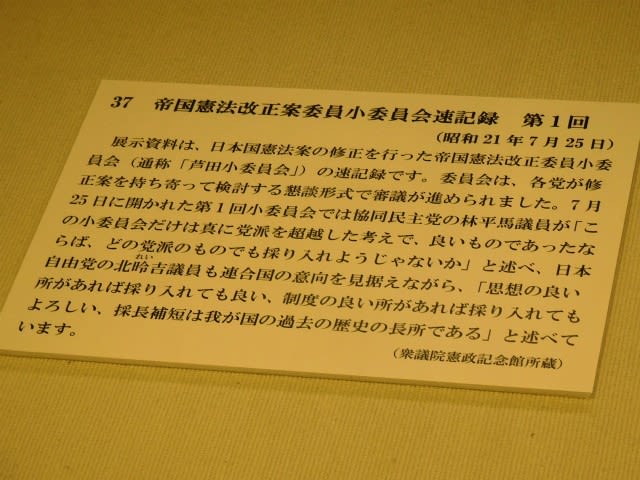

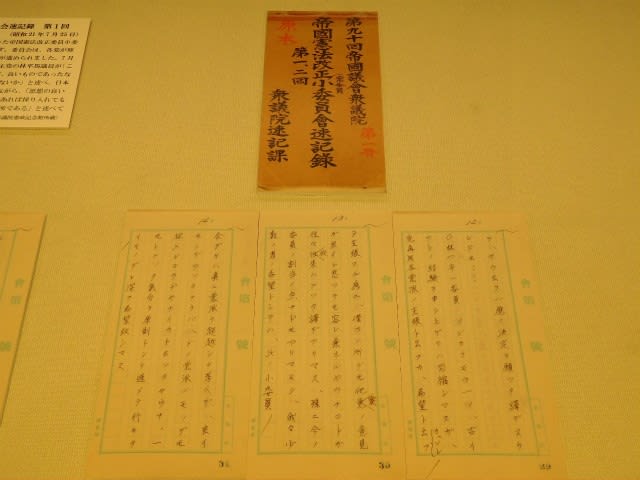

第94回帝国議会衆議院 帝国憲法改正小委員会速記録

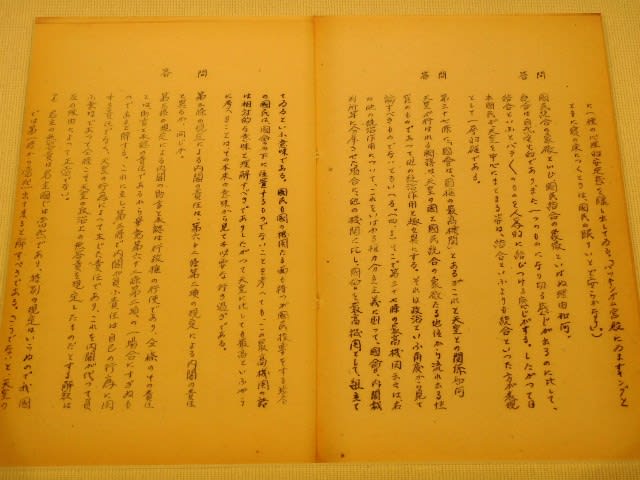

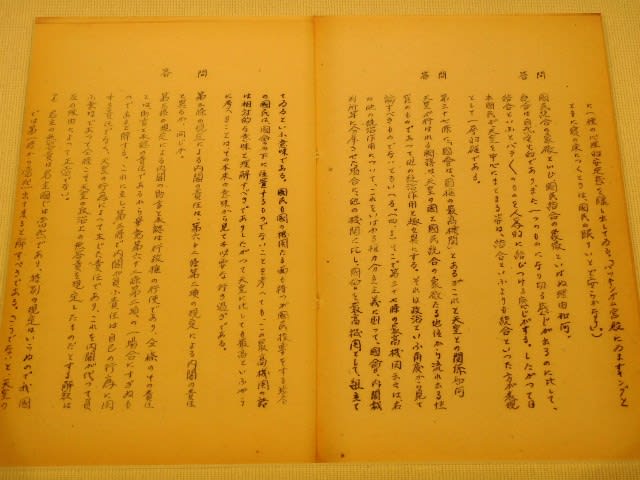

憲法改正草案想定問答集(増補) 昭和21年6月

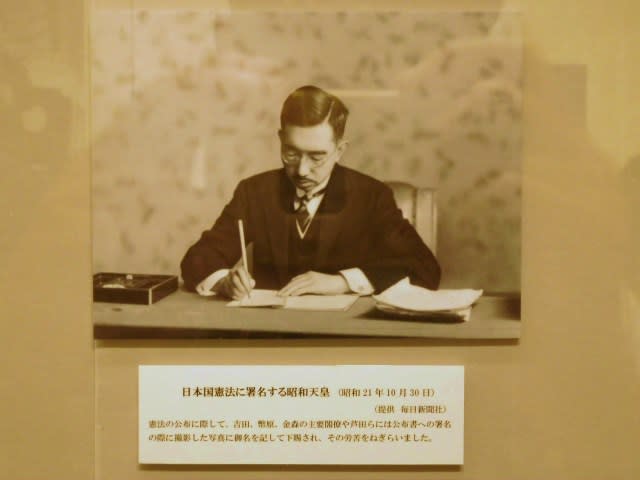

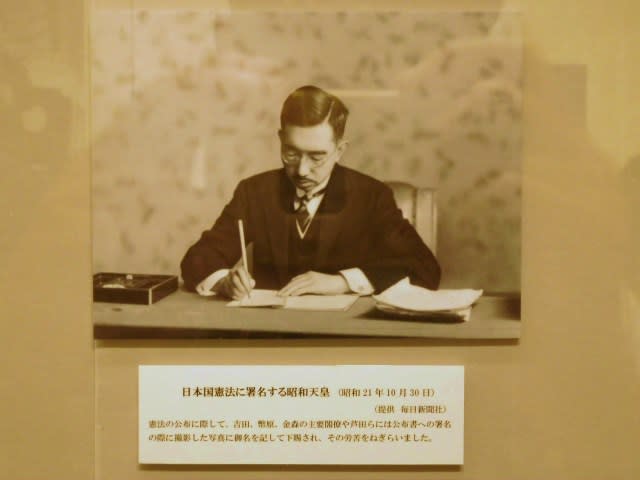

日本国憲法に署名する天皇 昭和21年10月30日

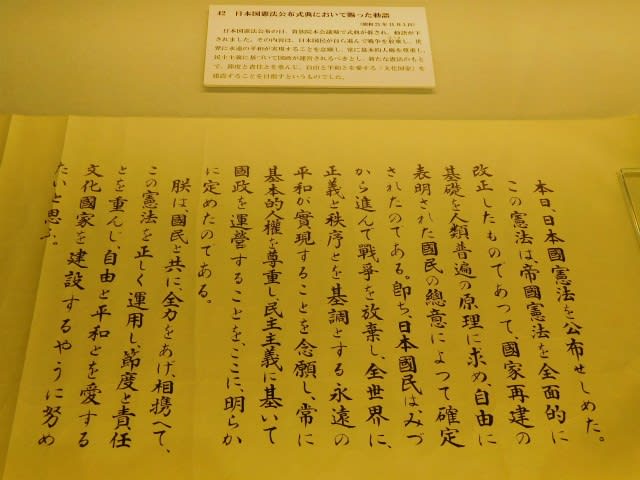

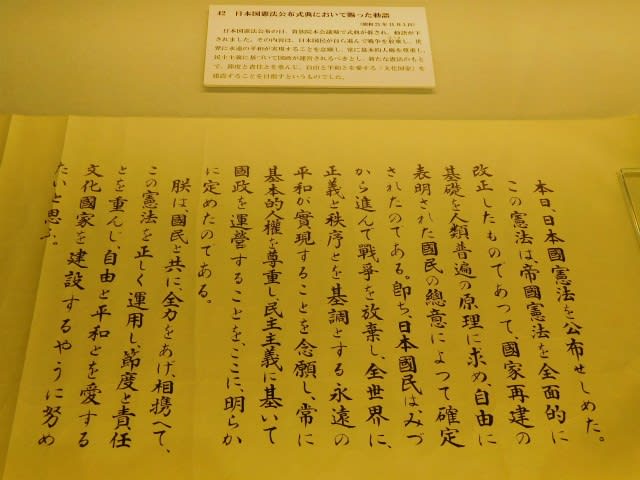

日本国憲法公布式典において賜った勅語 昭和21年11月3日

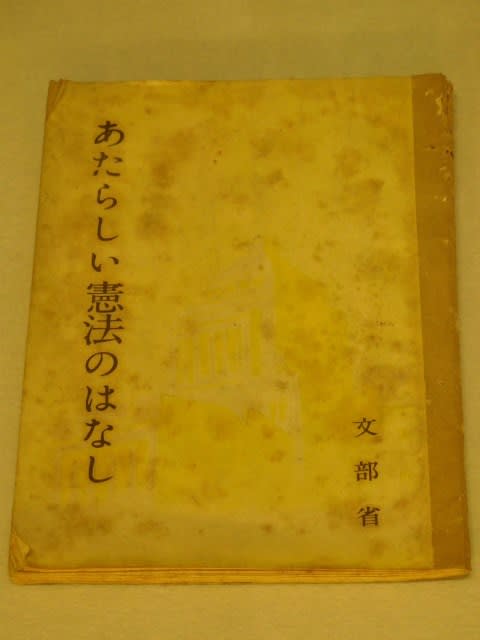

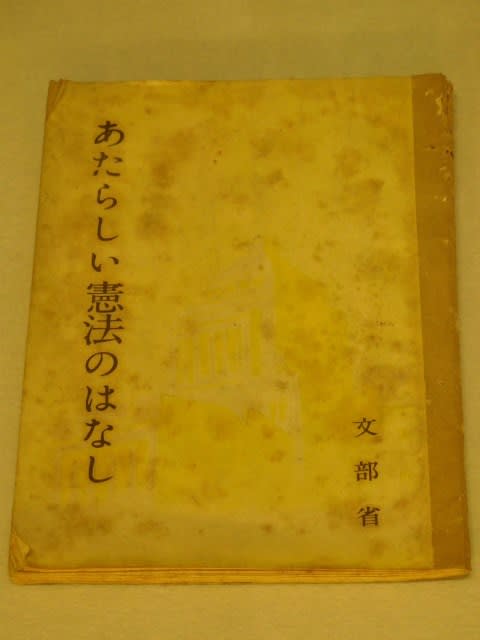

「あたらしい憲法のはなし」、この冊子は私ももらった記憶がある。

宮城前広場で開催された日本国憲法施行式典の会場で万歳に答える昭和天皇

昭和22年(1947)5月3日

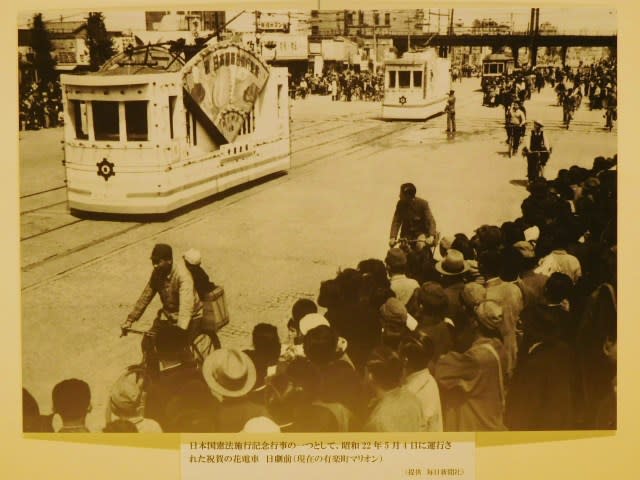

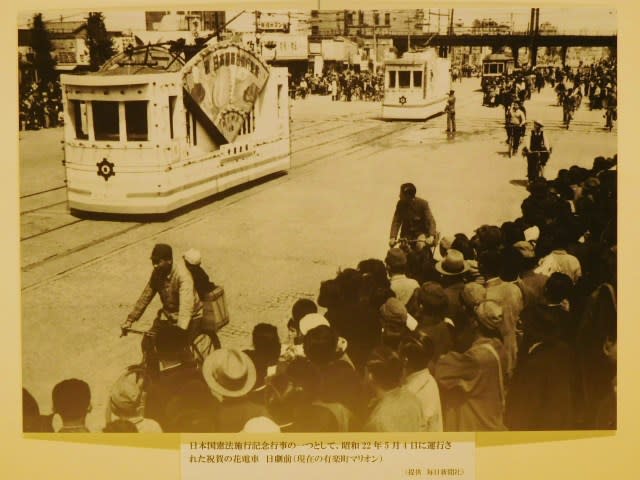

憲法施行記念行事の一つとして昭和22年5月4日に運行された祝賀の花電車

日劇前(現在の有楽町マリオン)

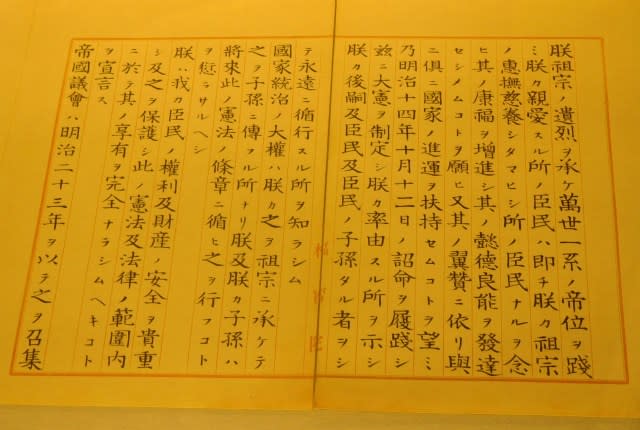

大日本国憲法公布原本 明治22年(1889)2月11日

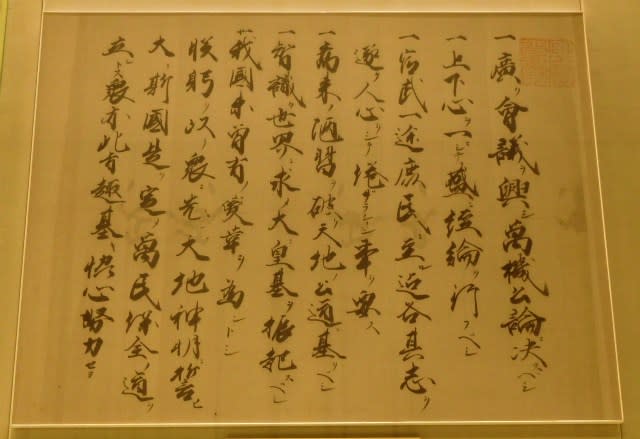

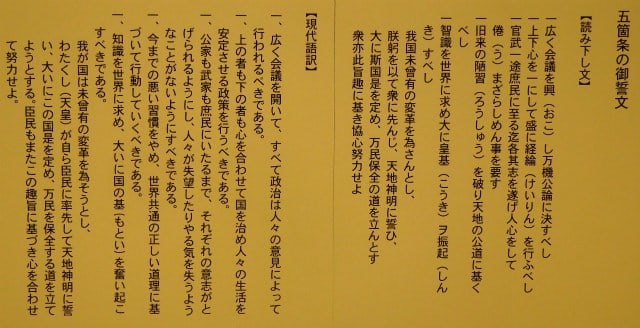

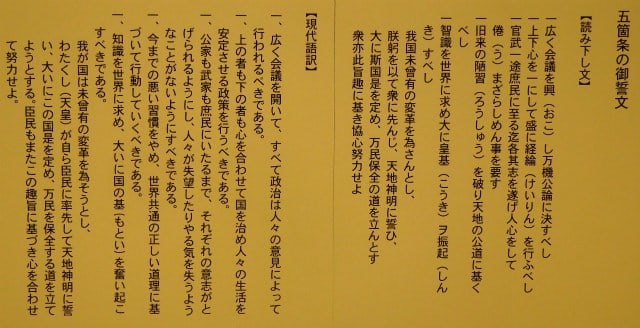

五箇条の御誓文 慶応4年(1868)

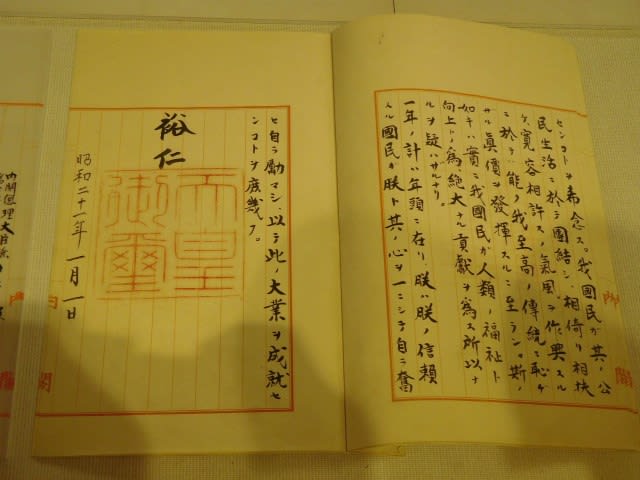

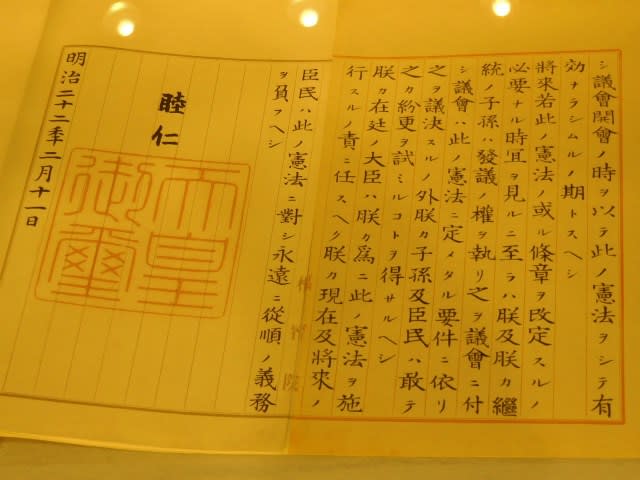

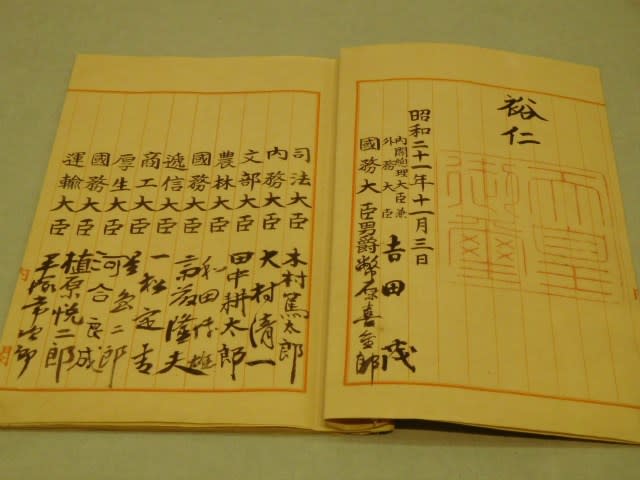

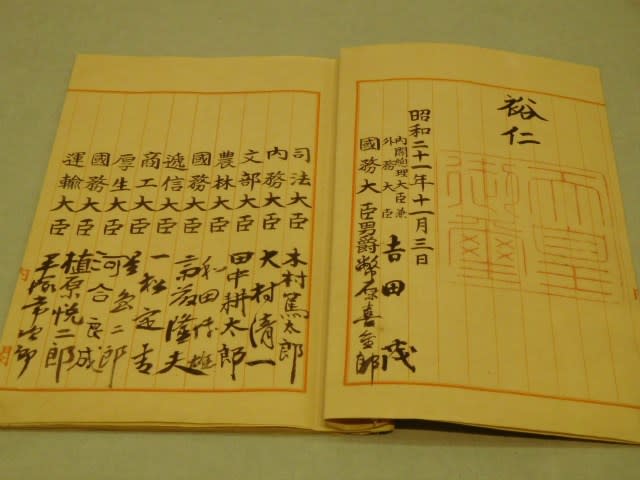

日本国憲法御署名原本 昭和21年(1946)11月3日

特別展の観覧を終えて出た国立公文書館前からの眺め。

大手町方面

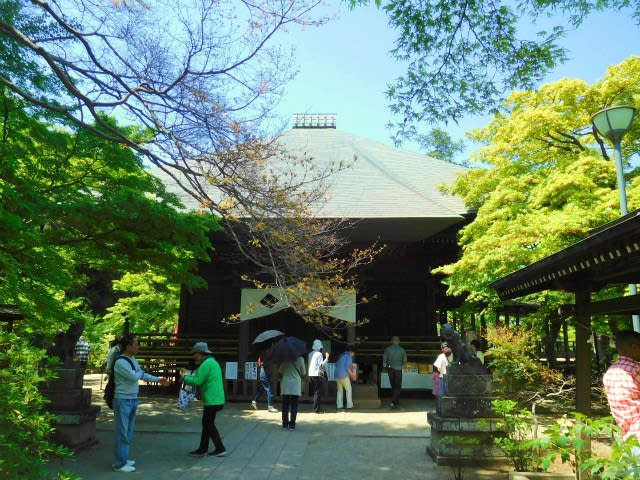

この後北の丸公園に入り、公園内を北に向かう。

入って間もなく、右手には憲法施行当時の首相、吉田茂の立像があるのに気付いた。

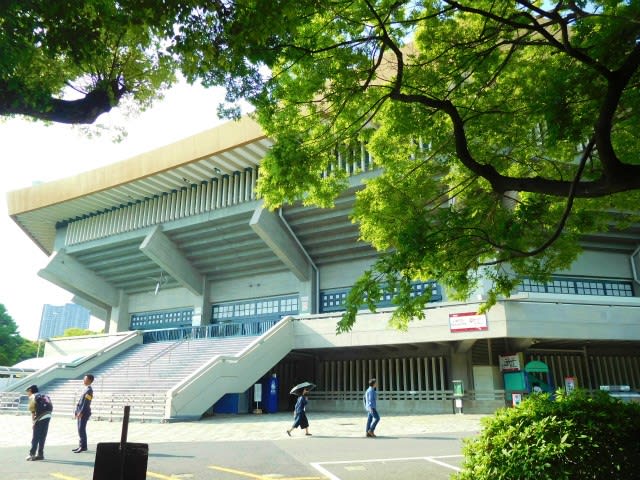

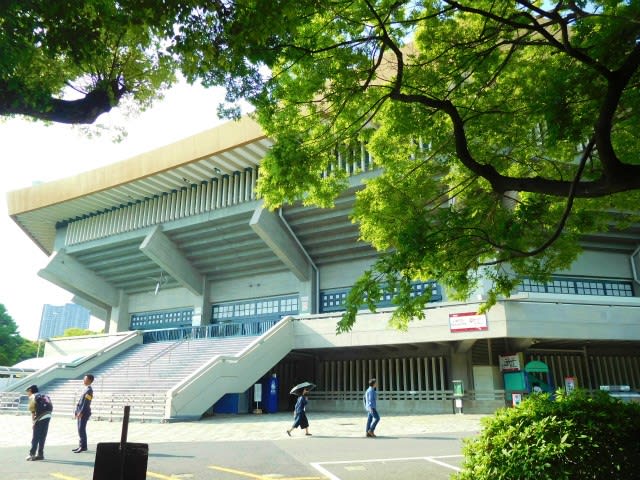

日本科学技術館を右に見て、さらに進んで日本武道館↓の横を通過する。

田安門の二つの門をくぐって北の丸公園を後にした。

北側の牛ヶ渕辺りは4月上旬にはソメイヨシノの花見で賑わったところ。今は新緑に覆

われている。

東京メトロ東西線の九段下駅に16時05分に着き、飯田橋駅経由で帰途についた。

(天気 晴、距離 6㎞、歩行地 千代田区、中央区)

関東ランキング

関東ランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

2017年4月30日(日)

今日も快晴となったので、所沢市の東北部、三芳町(みよしまち)との市町境付近にあ

る二つの寺を訪ねた。

今回のコースも、所沢市役所発行の「ところざわウオーキングナビ4」北エリア、「先

人たちの息吹を感じ歴史を巡るコース」を参考にした。

自宅を10時42分に出て北へ、いつもの市内ウオーキングルートのひとつ、弥生町か

ら市民体育館構内を東に抜ける。

米軍所沢通信基地↑の北側、中新井の住宅地の北に出て砂川堀(すながわぼり)沿いの

車道を進む。畑の背高い小麦はもう穂を揃えて風に揺れている。

畑の中の十字路に三つの石碑があった。真ん中は近年の改道記念碑、右は馬頭観音塔、

左は西国・坂東・秩父観音霊場などの供養塔である。左の塔だけ天保2年(1831)の

建立時期が読めた。近くに、摘み頃と思われる狭山茶の茶畑がある。

下流から9㎞の標柱付近から、暗渠(あんきょ)だった砂川堀の流れが見えるようにな

る。東に平行する多聞院(たもんいん)通りに入ると、伊勢丹所沢センターの大きなビル

があり、新緑がいっぱいな平地林も残る。

500mほどで砂川堀の調整池で、昨年7月の台風被害の復興工事中。調整池の先に橋

があり、左岸沿いに遊歩道があったので回った。

流れ沿いにも平地林が残り、流れにはカルガモが泳ぐ。

平地林が切れると広々とした畑作地帯。流れが左カーブする辺りも、台風被害の工事中

で遊歩道は通れない。

そばの橋を渡って多聞院通りに戻ると、近くにうっそうとした森に囲まれた富(とめ)

の神明社があり、12時30分に正面の鳥居を入った。

元禄9年(1696)、上富村、中富村、下富村の三ヶ村を開いた折に創立されたとか。

拝殿の左手には、所沢が「川越いも」のルーツであることから、平成18年(2006)

年に栽培開始255周年を記念して祭られた「甘藷乃神(いものかみ)」の社殿があった。

神明宮に接して東側に、お堂や幾つもの花などが見えたので回ってみた。なんと、ここ

が今日の主目的地の多聞院だった。

というのも、2万5分の1地形図「所沢」では、多聞院はその先の車道の北なので、ま

だだと思っていたのだ。

多聞院の境内も、モミジやケヤキなど豊富な緑に覆われていて、300本を越えるとい

うボタンがちょうど見頃。出店も幾つか見られ来訪者もかなりの数である。

多聞院は、元禄7年(1694)に川越城主となった柳沢吉保(やなぎさわよしやす)

が武蔵野の開拓を計画し、吉保の命を受けた曽根権太夫らが地割りを進め、短冊形の耕地

を均等に配分して2年後に完成した上富(かみとめ)、中富(なかとみ)、下富(しもと

み)の三か村の祈願所として創建されたという。

境内の毘沙門堂は明和3年(1766)の再建、江戸中期御堂建築の貴重なものとして、

所沢市指定文化財になっている。

本尊は、約4㎝の純金の毘沙門天で武田信玄の守本尊だったといわれ、信玄の死後に人

の手に渡り、やがて吉保の手に移ったという。

毘沙門堂の濡れ縁には、「身がわり寅(とら)」と呼ぶ黄色い小さな寅がたくさん奉納

されて並んでいる。毘沙門様の化身である寅に災いを託して納めたもののようだ。

毘沙門堂の前に並ぶのも、狛犬ならぬ狛寅だった。

境内ではほかに、「鬼の悟り」と呼ぶ石像↑や、菅笠を被った「笠地蔵」と呼ぶ六地蔵、

奥多摩新四国八十八か所霊場第36番土佐乃国青龍寺の小さいお堂などが目に入る。

境内のボタンは、所沢市観光協会の「花の名所作り」の一貫として植樹されたとか。新

緑のモミジなどの樹林下で花を見せているので、境内を回りながら眺めた。

ある一角にはクマガイソウの群落がたくさん花を見せ、シャクナゲやツツジも何か所か

で鮮やかな彩りを競っている。

明日5月1日(月)には寅祭りが開催され、無病息災や東日本大震災復興祈願の護摩法

要が行われ、かなりの人出が予想されている。ボタンや新緑の観賞には、今日来た方が良

かったと思われた。

境内を一巡してボタンや新緑などを鑑賞後、東側にある宝塔山会館で開催中の近くの神

米金(かめがね)写真倶楽部の写真展も観覧した。

西側の神明社境内に戻ってベンチで昼食をして、13時35分に多聞院を後にする。

多聞院前交差点を北西へ、道路の北側から三芳町となる。その三芳町側、多聞院墓地と

道路を挟んだ旭寝具(株)の建物が、地形図上の多聞院になっていた。建物の先を右折し

て次の多福寺(たふくじ)に向かう。

新緑の平地林や墓地の横を400m前後で多福寺の境内林に入ると、大きなヤマツツジ

が3株ほどあり、たくさんの花が咲いている。

さらに平地林と墓地の間を進み、東側の大きな山門をくぐって多福寺境内に入った。

多福寺も、三富新田開拓入植者の菩提寺として元禄9年(1696)に柳沢吉保が建立

した寺。

静かなたたずまいの境内、山門近くのフジ棚から花が下がり、きれいに整えられた新緑

のモミジなどが気持ちよい彩り。

本堂に向かう右手に、大きなツツジが色鮮やかな花をいっぱい付けていた。

多聞院の賑わいとはうって変わり、人気(ひとけ)の少ないこの寺の静けさは対照的で

ある。

ツツジの横には色鮮やかなモミジもあり、近くには元禄時代(1688~1703)に

掘られた「元禄の井戸」が残る。

三富の開拓をした際、一番の問題は飲用水で、柳沢吉保は上富地区に4か所の井戸を掘

ったが完全には水は出ず、近くの竹間沢村を流れる柳瀬川などから水を運んで生活したこ

ともあったとか。

当時掘られた井戸で今も残されているのはこの井戸のみで、当時は「甘露水」と呼ばれ、

人々ののどを潤したという。

山門横の鐘楼に下がる銅鐘は、柳沢吉保の家臣、曽根権太夫が多福寺に寄進したもの。

元禄9年(1696)に奉納され、三富新田開拓の様子が記されていて歴史資料としても

貴重なもののようで、埼玉県指定有形文化財である。

山門を出た墓地際には、10数基の石像が並んでいる。左手の二つの建立時期は、寛政

3年(1791)と享保11年(1726)と刻まれていた。

境内林の間を東に回って、方形屋根の木ノ宮地蔵堂に行く。

地蔵堂は「富(とめ)の地蔵さま」として古来から親しまれ、江戸時代の古文書には、

延暦24年(805)坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)が北国遠征の際武蔵野で

道に迷い、地蔵菩薩に助けられその加護に感謝して地蔵堂を建立したと伝えられるという。

現在の地蔵堂は安永6年(1777)の再建で、縁結び、子授け、子育てのお地蔵さま

として信仰され、4月下旬と8月下旬の縁日には多くの参拝者と出店で賑わうようだ。

地蔵堂の東北側、道路近くには「甘藷の碑」がある。

さつまいもは青木昆陽により広められたが、三芳町周辺では寛永4年(1751)、南

永井村(現、所沢市南永井)の吉田弥右衛門が千葉から種いもを取り寄せたのが始まりで、

江戸末期には畑の作物中最も多くなったとか。碑は、昭和18年(1943)に三富の人

々の手により建立されたという。

ここが今日の最遠地で、14時16分に帰路に向かう。地蔵堂前の多聞院通りには、何

の供養か小さいお地蔵様がサクラの街路樹の下に祭られていた。

多聞院通りを多聞院前交差点まで進んで左折し、南東に向かう。右手一帯は中富の畑が

広がり、小麦が穂を出していた。

1㎞ほど進んで多聞院入口交差点で右折して、中富集落の家並みが続く県道56号・さ

いたまふじみ野所沢線に入る。両側に細い歩道はあるが車の交通量がかなりあり、気温が

上がり疲れも出てきた体にはやや煩わしい。

地図上は北側に並行する細道があるのだが、集落の間を入っても確認できず県道を進む。

中富小入口交差点際に小さい神社があったが、何神社か分からなかった。

広くて新しい県道126号・所沢堀兼狭山線の田宮交差点を横断、近くの松下交差点を

左折して県道に分かれ、すぐに右折して南東へ。

家並みも少な目で、茶畑や右畑の向こうに林の残る静かな道となり、ようやく安心して

歩ける。

T字路に出て右折し、今日の最後の目的地、中富民俗資料館に行くが閉館していた。市

のウオーキングナビでは第4日曜は開館になっていたが、4月から開館日を変更したばか

りだった。

スーパー・ヤオコーの背後から県道56号に入り、米軍所沢通信基地の東側を進む。航

空管制部交差点を右折して、いつもの市内ウオーキングコースのエリアへ。

市民文化センターや市役所前を通過して、西武新宿線航空公園駅↓を自由通路で越える。

峰の坂交差点や宮本町交差点を経て、16時33分に帰宅した。

(天気 快晴、距離 16㎞、地図(1/2.5万) 所沢、歩行地 所沢市、三芳町、

歩数 29,600)

アウトドアランキング

アウトドアランキング

にほんブログ村

にほんブログ村

旅行・観光ランキング

旅行・観光ランキング

旅行・観光ランキング

旅行・観光ランキング

。

。