ストーリーテラー。

最初並列だと思っていた物語が多層になり、

さらにその一部が引っぺがされる。

生と死の間に惑う人々を描く

重松ばりのヒューマンストーリーかと思えば

「生とは何か」を問う哲学も盛り込まれている。

残念ながら丹念に深く描かれる女性たちに比べ

男性たちはいささかステロタイプ気味だが

作者が言いたいことは充分に伝わる。

ってか、

オトコなんてそんなに複雑じゃないのかも(^^;

解説の本多孝好氏は読者に

「自分ならば、誰と会うことを願うか。

自分が生者の場合。

自分が死者の場合。」

と問い掛ける。

当然ワタシも考えた。

死者になってからなら・・・いる。

でも生者として会いたい人を考えるより先に

「それより『ツナグ』になりたい」

と感じた。

たくさんの人々の生と死を見てみたい。

それぞれの人達の様々な思いを感じてみたい。

当事者ではなく第三者として。

彼らの目に触れない存在として。

「ツナグ」辻村深月:著 新潮文庫

最初並列だと思っていた物語が多層になり、

さらにその一部が引っぺがされる。

生と死の間に惑う人々を描く

重松ばりのヒューマンストーリーかと思えば

「生とは何か」を問う哲学も盛り込まれている。

残念ながら丹念に深く描かれる女性たちに比べ

男性たちはいささかステロタイプ気味だが

作者が言いたいことは充分に伝わる。

ってか、

オトコなんてそんなに複雑じゃないのかも(^^;

解説の本多孝好氏は読者に

「自分ならば、誰と会うことを願うか。

自分が生者の場合。

自分が死者の場合。」

と問い掛ける。

当然ワタシも考えた。

死者になってからなら・・・いる。

でも生者として会いたい人を考えるより先に

「それより『ツナグ』になりたい」

と感じた。

たくさんの人々の生と死を見てみたい。

それぞれの人達の様々な思いを感じてみたい。

当事者ではなく第三者として。

彼らの目に触れない存在として。

「ツナグ」辻村深月:著 新潮文庫

朝マンションを出て駅へ向かう。

後ろから追い越していくのは

元気の良い立ち漕ぎの自転車の女子高生。

角の駄菓子屋のおばちゃんが

店の前を箒で掃いている。

駅前のタバコ屋の前に座っているのは

時々見かけるハンチングを斜に被った爺さん。

前を姿勢のいい女性がハイヒールの音を立てて

足早に歩いていく。

電車の中、扉の横には

疲れた顔の野球バッグ足元に置いた高校生。

頑張れ。

隣に立つおっさんが駅に着く度ぶつぶつ文句を言う。

何かにイライラしているらしい。

そのおっさんをチラチラ横目で見ながら

日経を小さく拡げて読んでる小太りのサラリーマン。

キャスターつきトランクを横に置いてるお婆さんも2人。

オシャレして、どこかへ行くのかな?

黄色い帽子と制服姿の小学生が2人

おとなしく手すりにつかまっている。

都会の子たちは大変だ。

駅に着き、朝食を食べにいつものカフェへ。

ここには毎朝のようにいるカップル。

隣同士で座り、お互いのスマホを覗き合いながら

「アハハ」「フフフ」といつも仲が良い。

朝のカフェにいるってことは

一緒に暮らしているのかな?

それともここで待ち合わせて一緒に出勤?

疲れた顔でふんぞり返って

珈琲飲みながらゲームしている若いサラリーマンや

何やら文書を一心不乱にPCに打ち込んでいる

高そうなスーツ着て革のバッグを横においた

立派な紳士も窓際に座っている。

カフェを出て会社へ。

ビル前を清掃している人たち。

自転車の荷台に大きな荷物を載せた店員さん。

ツーツ姿やブラウス姿の人たちは

みんな急ぎ足で横断歩道を渡り

あるいは歩道を歩いていく。

中には重い足取りの人たちも・・・。

今日も一日頑張って。

たくさんの人たち。

たまたまその瞬間に居合わせた知らない同士。

生まれてから10年しか経っていない人たちも

30年経った人たちも、70年生きてきた人たちも

それぞれ一人ひとりに喜びや哀しみ、苦しみがあり、

それでも今日という一日をスタートさせている。

そう考えるとそれぞれの人たちがとても愛おしい。

ささやかな日常の中で

精いっぱい生きている姿が健気に見えてくる。

この人たちの幸せを祈りたくなってくる。

ふーっとひとつため息をついて

自分の会社のあるビルに足を踏み入れる。

さて、また日常が始まる。

今日を始められる。

後ろから追い越していくのは

元気の良い立ち漕ぎの自転車の女子高生。

角の駄菓子屋のおばちゃんが

店の前を箒で掃いている。

駅前のタバコ屋の前に座っているのは

時々見かけるハンチングを斜に被った爺さん。

前を姿勢のいい女性がハイヒールの音を立てて

足早に歩いていく。

電車の中、扉の横には

疲れた顔の野球バッグ足元に置いた高校生。

頑張れ。

隣に立つおっさんが駅に着く度ぶつぶつ文句を言う。

何かにイライラしているらしい。

そのおっさんをチラチラ横目で見ながら

日経を小さく拡げて読んでる小太りのサラリーマン。

キャスターつきトランクを横に置いてるお婆さんも2人。

オシャレして、どこかへ行くのかな?

黄色い帽子と制服姿の小学生が2人

おとなしく手すりにつかまっている。

都会の子たちは大変だ。

駅に着き、朝食を食べにいつものカフェへ。

ここには毎朝のようにいるカップル。

隣同士で座り、お互いのスマホを覗き合いながら

「アハハ」「フフフ」といつも仲が良い。

朝のカフェにいるってことは

一緒に暮らしているのかな?

それともここで待ち合わせて一緒に出勤?

疲れた顔でふんぞり返って

珈琲飲みながらゲームしている若いサラリーマンや

何やら文書を一心不乱にPCに打ち込んでいる

高そうなスーツ着て革のバッグを横においた

立派な紳士も窓際に座っている。

カフェを出て会社へ。

ビル前を清掃している人たち。

自転車の荷台に大きな荷物を載せた店員さん。

ツーツ姿やブラウス姿の人たちは

みんな急ぎ足で横断歩道を渡り

あるいは歩道を歩いていく。

中には重い足取りの人たちも・・・。

今日も一日頑張って。

たくさんの人たち。

たまたまその瞬間に居合わせた知らない同士。

生まれてから10年しか経っていない人たちも

30年経った人たちも、70年生きてきた人たちも

それぞれ一人ひとりに喜びや哀しみ、苦しみがあり、

それでも今日という一日をスタートさせている。

そう考えるとそれぞれの人たちがとても愛おしい。

ささやかな日常の中で

精いっぱい生きている姿が健気に見えてくる。

この人たちの幸せを祈りたくなってくる。

ふーっとひとつため息をついて

自分の会社のあるビルに足を踏み入れる。

さて、また日常が始まる。

今日を始められる。

自民党の総裁選びは

立候補者の誰も期待はしていなかったけれど

「あっそう」さんと並ぶおぼっちゃマンが選ばれ、

一番ヒドい人となった印象。

その結果だけ見ても国民と政治家との意識の乖離がわかる。

いま日本に必要なのは「強い日本」ではなく福祉と保障。

力を尽くすべきなのは「政権奪還」ではなく復興。

国際問題の解決は力比べではなく外交という人知が必要。

まぁ震災から今まで続く緊急時に権力争いしたり

復興の足引っ張るような政局作ったり

あの政党そのものが空気読めない人の集まりだけどね。

最近の焦げ臭いアジア情勢を見つつ

ふと、以前読んだ本を思い出した。

第二次世界大戦で戦死した

無名の、ごく普通の青年の詩を紹介した本。

今も昔も、市井の人間が求めるものや気持ちは変わらない。

日本よ

オレの国よ

オレにはお前が見えない

一体オレは本当に日本に帰ってきているのか

なんにもみえない

オレの日本はなくなった

オレの日本がみえない

(「日本がみえない」より)

街はいくさがたりであふれ

どこへいっても征くはなし 勝ったはなし

三ヶ月もたてばぼくも征くのだけれど

だけど こうしてぼんやりしてる

(中略)

だれもかれもおとこならみんな征くのだけれど

ぼくも征くのだけれど 征くのだけれど

なんにもできず

蝶をとったり 子どもとあそんだり

うっかりしていて戦死するかしら

(「ぼくもいくさに征くのだけれど」より)

戦死やあはれ

兵隊の死ぬるやあはれ

とほい他国で ひょんと死ぬるや

だまってだれもゐないところで

ひょんと死ぬるや

ふるさとの風や

こひびとの眼や

ひょんと死ぬるや

国のため

大君のため

死んでしまうや

その心や

(「骨のうたふ」より)

なんのために

ともかく 生きている

ともかく

青空のように

五月のように

みんなが

みんなで

愉快に生きよう

(「五月のように」より)

「ぼくもいくさに征くのだけれど~竹内浩三の詩と死~」

稲泉連 著 中公文庫より

写真は芝増上寺と東京タワー。

立候補者の誰も期待はしていなかったけれど

「あっそう」さんと並ぶおぼっちゃマンが選ばれ、

一番ヒドい人となった印象。

その結果だけ見ても国民と政治家との意識の乖離がわかる。

いま日本に必要なのは「強い日本」ではなく福祉と保障。

力を尽くすべきなのは「政権奪還」ではなく復興。

国際問題の解決は力比べではなく外交という人知が必要。

まぁ震災から今まで続く緊急時に権力争いしたり

復興の足引っ張るような政局作ったり

あの政党そのものが空気読めない人の集まりだけどね。

最近の焦げ臭いアジア情勢を見つつ

ふと、以前読んだ本を思い出した。

第二次世界大戦で戦死した

無名の、ごく普通の青年の詩を紹介した本。

今も昔も、市井の人間が求めるものや気持ちは変わらない。

日本よ

オレの国よ

オレにはお前が見えない

一体オレは本当に日本に帰ってきているのか

なんにもみえない

オレの日本はなくなった

オレの日本がみえない

(「日本がみえない」より)

街はいくさがたりであふれ

どこへいっても征くはなし 勝ったはなし

三ヶ月もたてばぼくも征くのだけれど

だけど こうしてぼんやりしてる

(中略)

だれもかれもおとこならみんな征くのだけれど

ぼくも征くのだけれど 征くのだけれど

なんにもできず

蝶をとったり 子どもとあそんだり

うっかりしていて戦死するかしら

(「ぼくもいくさに征くのだけれど」より)

戦死やあはれ

兵隊の死ぬるやあはれ

とほい他国で ひょんと死ぬるや

だまってだれもゐないところで

ひょんと死ぬるや

ふるさとの風や

こひびとの眼や

ひょんと死ぬるや

国のため

大君のため

死んでしまうや

その心や

(「骨のうたふ」より)

なんのために

ともかく 生きている

ともかく

青空のように

五月のように

みんなが

みんなで

愉快に生きよう

(「五月のように」より)

「ぼくもいくさに征くのだけれど~竹内浩三の詩と死~」

稲泉連 著 中公文庫より

写真は芝増上寺と東京タワー。

Love is like a never ending melody

Poets have compared it to a symphony

A symphony conducted by the lighting of the moon

But our song of love is slightly out of tune

Once your kisses raised me to a fever pitch

Now the orchestration does not seem so rich

Seems to me you’ve changed the tune you used to sing

Like a bossa nova love should swing

We used to harmonize two souls in perfect time

Now the song is different and the words don’t even rhyme

Cause you’ve forgot the melody our hearts would always croon

And so what goods a heart that slightly out of tune

Tune your hearts to mine the way it used to be

Join with me in harmony and sing a song of loving

We’re bound to get in tune again before too long

There will be no DEFINADO

When your heart belongs to me completely

Then you won’t be slightly out of tune

You sing along with me

(By N. Mendonca & A. C. Jobim)

リンクの演奏はジョアン・ジルベルト。

Poets have compared it to a symphony

A symphony conducted by the lighting of the moon

But our song of love is slightly out of tune

Once your kisses raised me to a fever pitch

Now the orchestration does not seem so rich

Seems to me you’ve changed the tune you used to sing

Like a bossa nova love should swing

We used to harmonize two souls in perfect time

Now the song is different and the words don’t even rhyme

Cause you’ve forgot the melody our hearts would always croon

And so what goods a heart that slightly out of tune

Tune your hearts to mine the way it used to be

Join with me in harmony and sing a song of loving

We’re bound to get in tune again before too long

There will be no DEFINADO

When your heart belongs to me completely

Then you won’t be slightly out of tune

You sing along with me

(By N. Mendonca & A. C. Jobim)

リンクの演奏はジョアン・ジルベルト。

茶の世界は哲学

ということを改めて認識した1冊。

侘茶を創想した珠光や確立した利休の言葉は

茶の世界のみならず、趣味は元より仕事の上でも、

あるいは人生を歩んでいく過程においても

足元を照らす一筋の光となる。

「月も雲間のなきは嫌にて候」(珠光)

「上はそそうに、下を律儀に。

物のはずのちがはぬ様にすべし」(珠光)

「夏はいかにも涼しきやうに

冬はいかにもあたたかなるやうに

炭は湯のわくやうに、茶は服のよきやうに」(千利休)

「茶の湯は古木を二つに割たる様なるべし」(千利休)

うーむ、真髄だ。

しかし、ひとつの世界を作り上げた珠光や利休の言葉は

ひとつの哲学として心に残るが

その後を次いだ人たちの言葉は茶の世界から脱していない。

どちらかといえば「How to 茶道」を語っているのだが、

残念ながら(少なくともワタシの)心には響いて来ない。

やはり自分にとっての「茶」は「茶道」ではなく

基本的に「数寄者の茶」なのだろう。

そして、これまたたぶん自分は

武者でも、国を動かす実力者でも、権力者でもないし、

大成者になることや、茶名を挙げることも

まったく望んでいないことを改めて自覚した。

自分で茶を楽しめればそれでいい。

利休も言っている。

「なるはなし ならぬはなさず 成ままに

すく数寄者こそ すきのすきなれ」

(できることはし、できないことはしないあるがままが数寄者)

「茶の湯名言集」田中仙堂:著 角川文庫

ということを改めて認識した1冊。

侘茶を創想した珠光や確立した利休の言葉は

茶の世界のみならず、趣味は元より仕事の上でも、

あるいは人生を歩んでいく過程においても

足元を照らす一筋の光となる。

「月も雲間のなきは嫌にて候」(珠光)

「上はそそうに、下を律儀に。

物のはずのちがはぬ様にすべし」(珠光)

「夏はいかにも涼しきやうに

冬はいかにもあたたかなるやうに

炭は湯のわくやうに、茶は服のよきやうに」(千利休)

「茶の湯は古木を二つに割たる様なるべし」(千利休)

うーむ、真髄だ。

しかし、ひとつの世界を作り上げた珠光や利休の言葉は

ひとつの哲学として心に残るが

その後を次いだ人たちの言葉は茶の世界から脱していない。

どちらかといえば「How to 茶道」を語っているのだが、

残念ながら(少なくともワタシの)心には響いて来ない。

やはり自分にとっての「茶」は「茶道」ではなく

基本的に「数寄者の茶」なのだろう。

そして、これまたたぶん自分は

武者でも、国を動かす実力者でも、権力者でもないし、

大成者になることや、茶名を挙げることも

まったく望んでいないことを改めて自覚した。

自分で茶を楽しめればそれでいい。

利休も言っている。

「なるはなし ならぬはなさず 成ままに

すく数寄者こそ すきのすきなれ」

(できることはし、できないことはしないあるがままが数寄者)

「茶の湯名言集」田中仙堂:著 角川文庫

かねてアルコールよりも

珈琲を淹れることにこだわりを持っていた。

大学入学後、手回しミルを買い、

珈琲ショップでのアルバイトで淹れ方を教わり、

豆で買ってきて挽いて淹れていた。

本に出てくるカウボーイ式の淹れ方を試したり

自分なりの工夫もしてみたりしながら、

1服淹れて香りとコクを楽しんでいた。

本とタバコと珈琲は切っても切れない関係であり、

またバタバタ忙しさの中にある時も

一段落したあとのため息とともに飲む珈琲も

それぞれに心を癒すものだった。

何杯飲んでも、寝る直前でも体調に影響は無く、

生涯手放せない嗜好品だった。

いつからだろう。

自宅でも楽なコーヒーメーカーを使うようになったり

また手で淹れるようになってからも

ざっと湯を注ぐアメリカンな淹れ方をするようになり

ちょっとおざなりになってきた気がする。

珈琲を楽しむというより、

何となく飲むようになったのも原因のひとつか。

東京で独り暮らしするようになってから

睡眠障害に悩む日が続き

珈琲を夜飲むのを止めたあたりからは

平日家では朝のルーティンとしてしか飲まなくなってしまった。

しかも洗顔中にコーヒーメーカーで淹れるという

とても「一服」とはいえない飲み方。

先月あたりから

ふと「ゆっくり楽しみたい」と思うようになってきた。

挽いた粉で買ってきた珈琲が美味しいと思えず

「うまい珈琲が飲みたい」と思うようになってきた。

まずはドリッパーを買ってきた。

これで手で淹れられる。

そして先日、とうとう手回しミルも買ってきた。

朝は粉でいい。

コーヒーメーカーで淹れたものでもいい。

しかし、例えば夜。例えば休日。

音楽でも聴きながらゆっくりとミルを回してみよう。

淹れることだけに集中して珈琲を淹れよう。

そして何も考えずに

時間をかけて珈琲を楽しもう。

茶の湯のように、静かな気持ちで。

そうすることによって拓けてくることがあるかも知れない。

珈琲を淹れることにこだわりを持っていた。

大学入学後、手回しミルを買い、

珈琲ショップでのアルバイトで淹れ方を教わり、

豆で買ってきて挽いて淹れていた。

本に出てくるカウボーイ式の淹れ方を試したり

自分なりの工夫もしてみたりしながら、

1服淹れて香りとコクを楽しんでいた。

本とタバコと珈琲は切っても切れない関係であり、

またバタバタ忙しさの中にある時も

一段落したあとのため息とともに飲む珈琲も

それぞれに心を癒すものだった。

何杯飲んでも、寝る直前でも体調に影響は無く、

生涯手放せない嗜好品だった。

いつからだろう。

自宅でも楽なコーヒーメーカーを使うようになったり

また手で淹れるようになってからも

ざっと湯を注ぐアメリカンな淹れ方をするようになり

ちょっとおざなりになってきた気がする。

珈琲を楽しむというより、

何となく飲むようになったのも原因のひとつか。

東京で独り暮らしするようになってから

睡眠障害に悩む日が続き

珈琲を夜飲むのを止めたあたりからは

平日家では朝のルーティンとしてしか飲まなくなってしまった。

しかも洗顔中にコーヒーメーカーで淹れるという

とても「一服」とはいえない飲み方。

先月あたりから

ふと「ゆっくり楽しみたい」と思うようになってきた。

挽いた粉で買ってきた珈琲が美味しいと思えず

「うまい珈琲が飲みたい」と思うようになってきた。

まずはドリッパーを買ってきた。

これで手で淹れられる。

そして先日、とうとう手回しミルも買ってきた。

朝は粉でいい。

コーヒーメーカーで淹れたものでもいい。

しかし、例えば夜。例えば休日。

音楽でも聴きながらゆっくりとミルを回してみよう。

淹れることだけに集中して珈琲を淹れよう。

そして何も考えずに

時間をかけて珈琲を楽しもう。

茶の湯のように、静かな気持ちで。

そうすることによって拓けてくることがあるかも知れない。

茶道具屋さんで

袱紗と扇子の買い物。

様々な道具類は見てるだけでも楽しい。

特に掘り出し物コーナーは

安いし、バリエーションも豊富で

つい財布を出しそうになる(笑)

2階の茶室も見せて貰ってきた。

4畳台目の小間と8畳の広間。

カタログもGet。

作人館

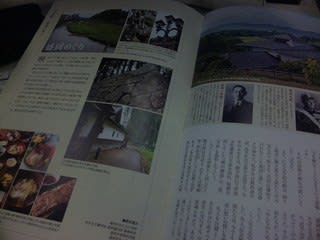

2012-09-22 | 読書

株式会社日本能率協会マネジメントセンターで発行している

季刊誌「學志」。

毎号、全国各地に残っている旧藩校を訪ねて特集しているが、

今号で取り上げられているのは盛岡藩校「作人館」

戊辰戦争で「朝敵」とされた盛岡藩は

その屈辱から立ち上がるために人を育てた。

敗国の責任を一身に背負って切腹した家老楢山佐渡の意思を継ぎ

爵位を固辞しつつ平民宰相と呼ばれた原敬はその代表のひとり。

他にも那珂通世や東條英教、田中舘愛橘などいるなか、

ワタシの母校花巻北高の精神的基礎となっている

花巻市出身の北海道帝国大学初代総長佐藤昌介も門人のひとりだ。

(母校の初代校長は佐藤昌介の甥の佐藤昌)

教育は和漢に広く

「石割桜のような頑強な意志を以て世のためになれ」

という人材を育ててきたという。

涙が出るような記事。

同じ南部人として自らをもう一度省みてみよう。

同誌の特集である

大谷浄土真宗本願寺派門主のインタビューも出色。

とんぼの めがねは

水いろ めがね

青いおそらを

とんだから とんだから

とんぼの めがねは

ぴか ぴか めがね

おてんとさまを

みてたから みてたから

とんぼの めがねは

赤いろ めがね

夕焼雲を

とんだから とんだから

水いろ めがね

青いおそらを

とんだから とんだから

とんぼの めがねは

ぴか ぴか めがね

おてんとさまを

みてたから みてたから

とんぼの めがねは

赤いろ めがね

夕焼雲を

とんだから とんだから

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120919-00000221-yom-soci

どさくさに紛れてコソコソと・・・最低だな。

おおっぴらに暴れてる中国の暴動の方がまだマシだ。

日本人ってのはこんなに卑怯な人種に成り下がったのか?

第一今は静観すべき時。

中国は暴動によって国際的な信用を落としている。

同じ土俵に上がる(下がる)ことはないだろう。

短絡的で考えの浅い人間が物事を更に面倒にしつつ、

日本人全体を危険に晒している。

どさくさに紛れてコソコソと・・・最低だな。

おおっぴらに暴れてる中国の暴動の方がまだマシだ。

日本人ってのはこんなに卑怯な人種に成り下がったのか?

第一今は静観すべき時。

中国は暴動によって国際的な信用を落としている。

同じ土俵に上がる(下がる)ことはないだろう。

短絡的で考えの浅い人間が物事を更に面倒にしつつ、

日本人全体を危険に晒している。

東京下町ガイドは

結構いろいろ目を通したけど、

これはまた毛色が違い、新たな視点を持つ。

江戸期からの下町である神田や日本橋、

明治期から発展した上野、浅草は除き、

関東大震災後の下町形成に注目しながら

大正~昭和期の第三の下町、

高度経済成長期の第四の下町を歩く。

キーワードは同潤会。

震災復興住宅としてあちこちに建てられた

同会のアパートや住宅をランドマークとしながら

街の形成を眺める手法は斬新だ。

江戸期ではなく、昭和16年の地図を見ながら

現況を探るというのも面白い。

目からウロコの話やトリビア的話も多い。

当時は職住接近だったんだねぇ。

だから、例えば都電による導線では

これらの街は語れない。

目次は下記の通り。

これだけ見てもそそられる・・・でしょ?(笑)

単なる下町散歩本ではなく

立派な社会学の教科書。

「震災とモダニズム 押上・両国・錦糸町・亀戸」

「田園都市・江戸の面影 向島・曳舟・京島」

「路地と迷宮のある宿場町 北千住」

「生活を支える庶民の町 西新井・梅島・五反野」

「近代を担った工場の町 日暮里・尾久・三ノ輪」

「リカちゃんを生んだ美しい水の郷 堀切・青戸・立石」

「旅人を受け入れる東の果て 小岩・小松川・市川」

「スカイツリー 東京下町散歩」三浦 展:著 朝日新書

結構いろいろ目を通したけど、

これはまた毛色が違い、新たな視点を持つ。

江戸期からの下町である神田や日本橋、

明治期から発展した上野、浅草は除き、

関東大震災後の下町形成に注目しながら

大正~昭和期の第三の下町、

高度経済成長期の第四の下町を歩く。

キーワードは同潤会。

震災復興住宅としてあちこちに建てられた

同会のアパートや住宅をランドマークとしながら

街の形成を眺める手法は斬新だ。

江戸期ではなく、昭和16年の地図を見ながら

現況を探るというのも面白い。

目からウロコの話やトリビア的話も多い。

当時は職住接近だったんだねぇ。

だから、例えば都電による導線では

これらの街は語れない。

目次は下記の通り。

これだけ見てもそそられる・・・でしょ?(笑)

単なる下町散歩本ではなく

立派な社会学の教科書。

「震災とモダニズム 押上・両国・錦糸町・亀戸」

「田園都市・江戸の面影 向島・曳舟・京島」

「路地と迷宮のある宿場町 北千住」

「生活を支える庶民の町 西新井・梅島・五反野」

「近代を担った工場の町 日暮里・尾久・三ノ輪」

「リカちゃんを生んだ美しい水の郷 堀切・青戸・立石」

「旅人を受け入れる東の果て 小岩・小松川・市川」

「スカイツリー 東京下町散歩」三浦 展:著 朝日新書

今年の北国は

例年以上の猛暑が続く。

いつもならひんやりし始めるこの時期になっても

まだまだ毎日30度以上で日差しが強い。

でもね、

自宅周りのそこここで秋の景色。

こぢんまりした街の

小さな秋のお祭。

道を歩く人々はみんな顔見知りで

互いに挨拶をしあい、

ビールや酒を片手に笑顔でそぞろ歩く。

いいなぁ、こういうお祭も。