馬の呼吸器の内科・外科の教科書が出ている。

馬の呼吸器の内科・外科の教科書が出ている。

図や写真が多くて良い本だ。

馬の臨床もだんだん専門に分かれてくるね~

呼吸器ばかり診ているとか、開腹手術ばかりしているとか、関節鏡手術ばかりしているとかが楽しいかどうかは別にして、専門に細分化されている方がその分野ではレベルが高い仕事ができるだろう。

-

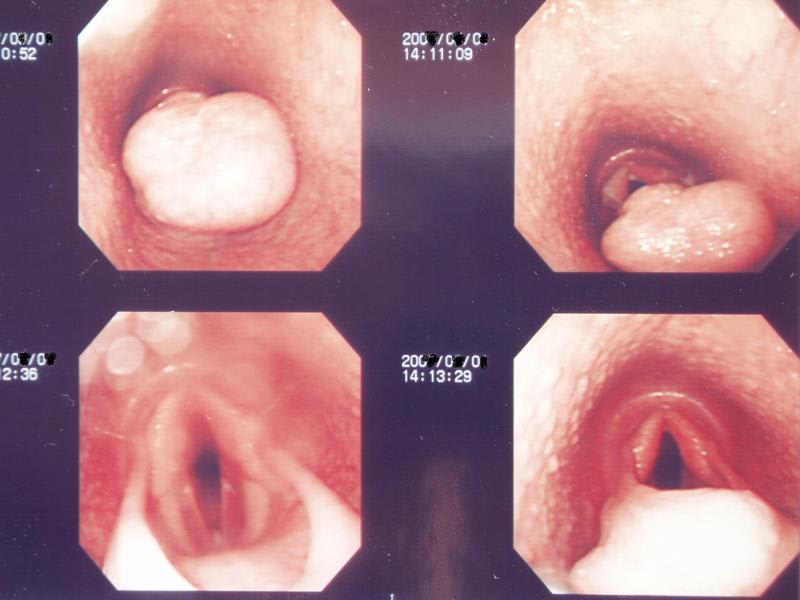

さて、安静時の喉頭内視鏡検査所見のグレード分けについて。

安静時の馬の喉頭の動きを表記するためのさまざまな主観的グレードが使われてきた。

(Cook 1988, Ducharme et al. 1991, Dixon et al. 2001, Lane 2004)

最近になって、内視鏡による喉頭のグレードシステムは臨床家や研究者の間で広く統一見解が出された。

それは、今まで用いられてきた多くのグレードシステムを融合させたものだ。

2003年に開かれた馬の呼吸器についての Havemeyer ワークショップの議長 N.E.Robinson の名前で発表されている。

安静時の、鎮静していない馬の喉頭内視鏡検査で、反回神経障害を主観的に評価するときには、このグレードシステムを用いるべきなのだ。

-

英語は発表されている原文。日本語訳は私。

GradeⅠ

All arytenoid cartilage movements are synchronous and symmetrical and full arytenoid cartilage abduntion can be achieved and maintained.

披裂軟骨の動きすべてが左右同調し左右対称で、完全な披裂軟骨の外転が可能で維持されうる。

GradeⅡ

Arytenoid cartilage movements are asynchronous and/or larynx is asymmetric at times but full arytenoid cartilage abduction can be achieved and maintained.

披裂軟骨の動きは同調せず、かつ、あるいは喉頭は左右不対称な時があるが、披裂軟骨の完全な外転は可能で維持されうる。

(GradeⅡとⅢにはサブグレードが付いている)

a. Trasient asynchrony, flutter or delayed movements are seen.

短時間の不同調、震える動き、あるいは遅れた動きが認められる

b. There is asymmetry of the rima glottidis much of the time due to reduced mobility of the affected arytenoid and vocal fold but there are occasions, typically after swallowing or nasal occlusion, when full symmetrical abduction is achieved and maintained.

披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不対称を多くの時間認めるが、時には、嚥下時や鼻孔を閉じた時などには、完全な外転が可能で維持される。

GradeⅢ

Arytenoid cartilage movements are asynchronous and/or asymmetric. Full arytenoid cartilage abduction cannot be achieved and maintained.

披裂軟骨の動きは左右同調せず、そして、あるいは左右不対称。披裂軟骨の完全な外転は不可能で維持されない。

a. There is asymmetry of the rima glottidis much of the time due to reduced mobility of the arytenoid cartilage and vocal fold but there are occasions, typically after swallowing or nasal occlusion, when full symmetrical abduction is achieved but not maintained.

披裂軟骨と声帯ヒダの動きの減少により声門裂の左右不対称を多くの時間認めるが、時には、嚥下時や鼻孔を閉じた時などには、完全な外転が可能である。しかし、維持されない。

b. Obvious arytenoid abductor muscle deficit and arytenoid cartilage asymmetry. Full

abduction is never achieved.

披裂外転筋が衰えていることが明らかで、披裂軟骨は左右不対称。完全な外転が起こることはまったくない。

c. Marked but not total arytenoid abductor muscle deifit and arytenoid cartilage asymmetry with little arytenoid cartilage movement. Full abduction is never achieved.

披裂外転筋が衰えていることは明確だが完全ではなく、披裂軟骨は左右不対称だがわずかには動く。完全な外転が起こることはまったくない。

GradeⅣ

Complete immobility of the arytenoid cartilage and vocal fold.

披裂軟骨と声門裂はまったく動かない。

-

まあ、ややこしい。

基本は

GradeⅠは、左右同調、左右対称。完全に外転し、維持が可能。

GradeⅡは、左右同調しない、あるいは左右対称ではないが、完全に外転し、維持が可能。

GradeⅢは、完全な外転はできず、維持もできない。(paresis ; 不全麻痺)

GradeⅣは、動かない。(paralysis ; 麻痺)

-

喉頭の内視鏡所見を表記するための用語が定義されている。

Abduction ; 外転:披裂軟骨小角突起が声門裂の中心線から離れる動き。

Full abduction ;

完全な外転:披裂軟骨小角突起のほとんどが水平になる(声門裂の中心線と90°)

Asymmetry ;

左右不対称:声門裂の中心線に対して左右の小角突起が異なる位置にあること。

Asynchrony ;

左右不同調:同じ時に小角突起が動かないこと。これは、片方の披裂の捻れ、振るえ、遅れ、二相性の動きを含んでいる。

-

言葉でどれだけ正確に表現しても、あくまで主観的な評価なので複数の人が一致させるのは難しいだろう。

また、安静時の喉頭の評価と高速運動中の喉頭の機能にかなりのずれがあることも報告されている。

--

裏山には昔からキジの家族がいくつか住んでいる。

裏山には昔からキジの家族がいくつか住んでいる。

キジは日本の国鳥だが、この高麗キジは帰化種ということらしい。

絶滅させるのが正しいの?