JRAは出版物を送ってくれる。

JRAの出版物は市販品、非売品によらずたいへんありがたい。

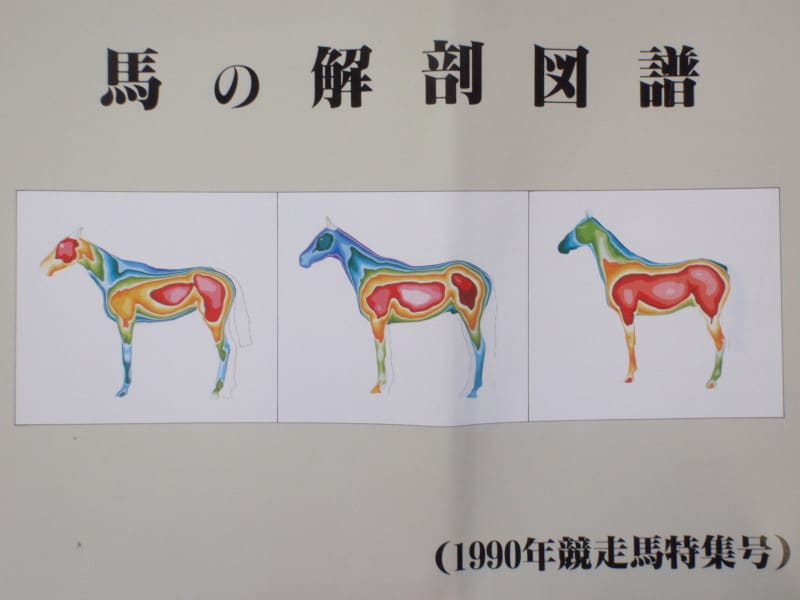

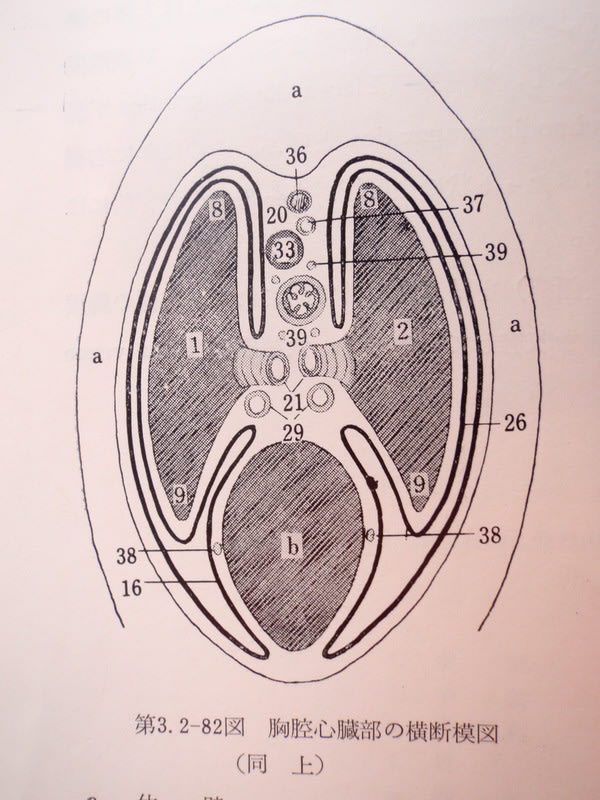

左の1990年に作られた「馬の解剖図譜」もシンプルでありながら、たいへんわかりやすく作られていて、

自分の勉強やら、学生への説明やらに重宝して使わせてもらってきた。

-

ただし・・・・

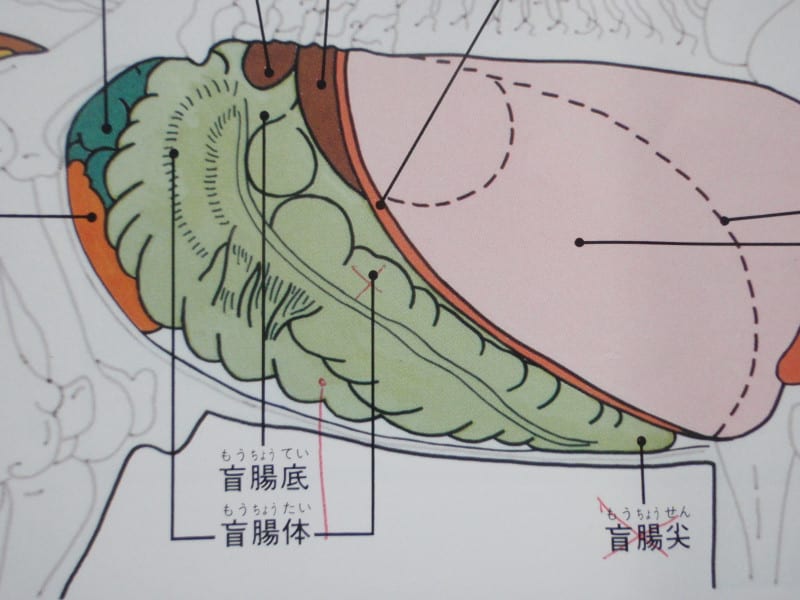

右腹側結腸だ。

だから、「盲腸尖」とされているのは大結腸胸骨曲辺りだ。

-

私たちは1年に何十頭か、体表からの超音波画像検査で盲腸と結腸を描出しようとする。

区別するのは難しいが、それが診断に関わってくる。

そして、年に何十頭かの結腸捻転・変位の開腹手術では、盲腸と結腸の位置関係を何度も確認する。

でないと、colopexy結腸固定術をしようものならたいへんなことになる。

-

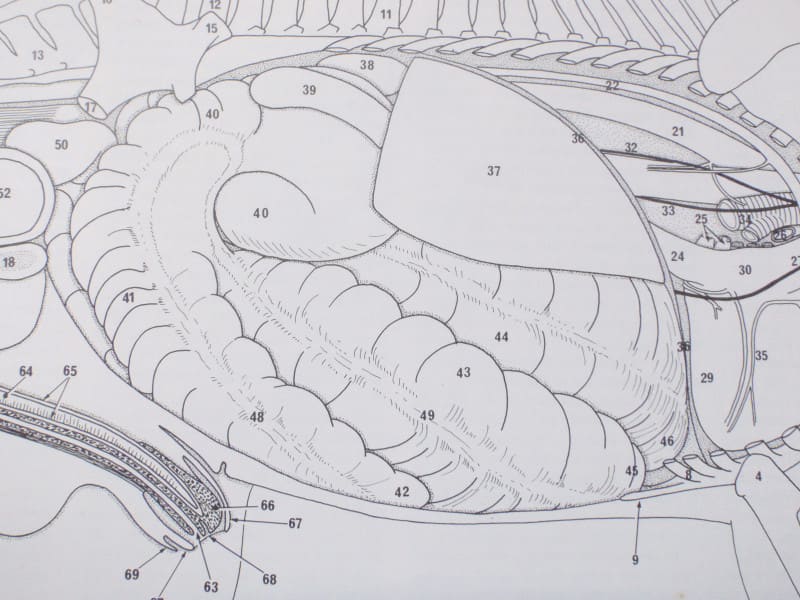

Horse Anatomy から。

やはり、右側から見た腹腔臓器が描かれている。

盲腸が正中よりにあり、

その頭よりにあるのが右腹側結腸、

そしてその頭より背側にあるのが右背側結腸。

上の「馬の解剖図譜」が間違っているのが確認いただけると思う。

盲腸と結腸の血管は盲腸と結腸のどちら側をどのように走行しているのか、それを確認するのがどうして重要なのか、

それをいつも意識しているのは病理学者でも、解剖学者でもなく、

馬外科医なのかもしれない。

/////////////

今日はイイ天気

オラにはちょっと暑いけど

日も長くて

遊ぶにはサイコーさ