cry wolf とは、「オオカミだァ~」と嘘を言う。という意味の慣用句なのだそうだ。

cry wolf とは、「オオカミだァ~」と嘘を言う。という意味の慣用句なのだそうだ。

もちろん背景にはイソップのオオカミ少年の話がある。

だから、この作者のモワットは、

カリブーの生息数が減ってしまったのがオオカミのせいだと、

間違いを言うな!と言う意味をこめて、

Never Cry Wolf という題にした。ということらしい。

-

しかし、私は、「狼よ、なげくな」という以前の邦題が好きだ。

この新訳を読んでますます「狼よ、なげくな」というタイトルが好きになった。

-

この本の中身は、ほとんどがオオカミの生態観察の記録で、

そこに描かれているオオカミは、

とても友好的で、控えめで、家族愛に満ちていて、厳しい自然の中で、節度を守りながら、懸命に生きている。

にもかかわらず、ヒトはオオカミが住むヒトにとって不毛の地まで飛行機で踏み込んで行き、ライフルを撃ちまくり、カリブーを大量殺戮し、毒を撒いてオオカミを殺す。

そして、カリブーが減って狩りを楽しめなくなった原因をオオカミのせいにする。

-

USAではイエローストーン国立公園などで絶滅したオオカミを再導入することで増えすぎたシカの数をコントロールして自然の生態系を維持しようとする試みが成功している。

日本でも絶滅したオオカミを復活させようと主張している人たちもいる。

本州でも、北海道でも、シカの増えすぎは農作物の被害だけでなく、森林への被害も問題になっている。

-

ニホンオオカミはかなり小型だったらしい。

体重15kgというと・・・うちの相棒の半分くらい;笑。

そんな小型のオオカミがエゾシカを襲って減らすことでエゾシカの数をコントロールできるのかどうかはなはだ疑問だ。

モワットさんも書いているが、オオカミはカリブーの年老いた個体や病気の個体や弱い個体しか襲わない。

だから、カリブーの群れを健康に保つ役割を務めても、カリブーの数を減らしはしない。

オオカミが絶滅する前から、北海道ではエゾシカの大群が太平洋側と日本海側を季節によって行き来していたらしい。

おそらく今よりもっとエゾシカも含めて野生動物の楽園だったのだ。

だから、

たとえオオカミを再導入しても、エゾシカはそうは減らず、アライグマも減らず、になるだろうと私は思う。

反論があるのも知ってるが、オオカミの主食が季節によってはげっ歯類だという報告も当たっていると思う。

私の相棒もとても熱心にネズミを狙うし、飛び上がってキツネそっくりなしぐさをする。

ドン臭いのか捕まえられたことはないみたいだけど;笑。

-

この本については純粋なノンフィクションではない。とか、どこまでが創作かわからない。とか、

オオカミの生態が今の動物生態学の知見と比べると正確ではないという批判があるようだ。

私たちは研究者ではないのだから、そんなことは抜きにして楽しく読めば良いのだと思う。

////////////

列車がシカを轢いてしまったり事故の予防に、線路の周りにライオンの糞や尿を撒くことが効果をあげているらしい。

シカによる農作物などの被害を減らすためにオオカミの尿を商品化したものも市販されているようだ。

ゴールデンレトリーバーの匂いじゃ効果ないのかな??

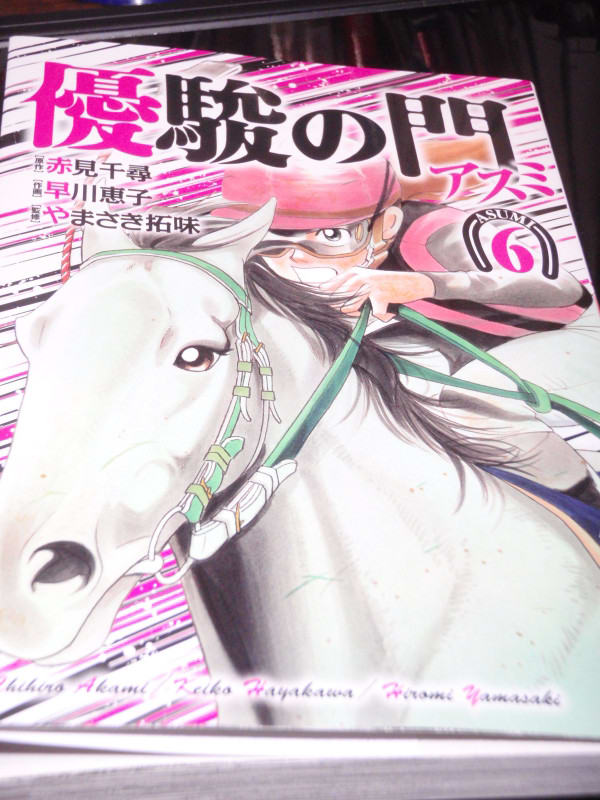

プレイコミック連載中の競馬劇画「優駿の門アスミ」6巻を贈っていただいた。

プレイコミック連載中の競馬劇画「優駿の門アスミ」6巻を贈っていただいた。