McIlwraith先生のDiagnostic and Surgical of Arthroscopy in the Horse の第4版が出た。

McIlwraith先生のDiagnostic and Surgical of Arthroscopy in the Horse の第4版が出た。

第2版が出た後、「新しい版がでないのですか?」とMcIlwraith先生に尋ねたら、

「もうからないので出版社が出してくれない」

という返事だった。

しかし、第3版から9年経って第4版が出た。

この20年関節鏡手術に取り組んできた私には感慨深いものがある。

今よりもっと英語読解力がなかった頃、関節鏡手術の練習のたびにMcIlwraith先生のテキストを読んでいたら、そううち辞書をひかなくても読めるようになった。

どの部位の関節の章でも、同じような単語で同じような手順が書かれているのだから当たり前かもしれない。

しかし、McIlwraith先生の記述や用語はとても学術的にもきちんとしていて、なおかつ手術マニュアルとしても非常にすぐれている。

この背反しかねない二点をみごとに融合させているところがこの本のすごいところだと思う。

-

カラー写真も増えた。

イラストなどは小さくなってページ数を抑えようとしているようだ。

実際、第3版よりコンパクトになった。

ただし値段は高い・・・円安のせいもあるかもしれないけど。

しかし、読まなければならない。

馬病院を支えているのは関節鏡手術なのだから。

獣医専門医制度が確立されている欧米では専門医がやるべき手技や処置内容については学部学生には概要を説明するだけで、詳しくは教えないのだろう。

シドニー大学から来た実習生の話しでは、先生に、

「GP(Genaral Practitioners 一般獣医師)はそこまでやらないから」

と言われることがあるそうだ。

しかし、馬臨床の専門医制度がない日本では、逆にこれは専門医や二次診療施設の獣医師に任せるべき項目だから。と線を引くわけにはいかない。

次のステップ。はないのだ。

-

開腹手術や関節鏡手術や骨折内固定手術は、二次診療施設で馬外科専門医がやるべき外科かもしれないが、一般獣医師もそれについて知っていなければ、搬入の判断もできない。

心臓の超音波検査や、喉頭内視鏡検査や、重度の眼科疾患も、専門医がやることが望ましいかもしれないが、日本では馬の専門医制度はまだまだできそうにない。

-

この30年、新たに診断・治療できるようになった馬の病態は多いが、その分、馬獣医師が勉強しておかなければいけないことは格段に増えた。

面白くなった。とも言えるし・・・・獣医科学生諸君、がんばってくれ;笑。

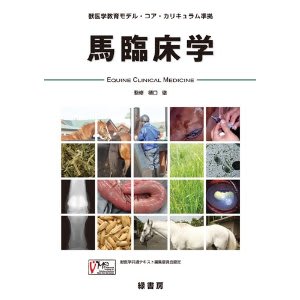

獣医学教育モデル・コア・カリキュラムが策定され、これにしたがって獣医学教育を行うことが始められている。

獣医学教育モデル・コア・カリキュラムが策定され、これにしたがって獣医学教育を行うことが始められている。

6-7割りはこの内容を教えてください。

それ以外は各大学の特色で結構です。

学外実習へ出る前には共用試験を行って、それに合格した学生には学外で参加型実習できる資格を与えます。

というのが、 コアカリ事業の概要だろうか。

-

「馬」をコアカリの中に残すかどうかは議論があったらしい。

「産業動物」の中に含めるので良いではないか。という意見も多かったのだろう。

しかし、多くの科目でそうなのだが、牛について教え、豚について触れ、ついでに「馬についても」となっていても、実際には馬については教えられずに終わってしまう。

だいたい海外では「産業動物」としてくくられることはないように思う。

Small animal. Equne. そして、Food animal という分け方だ。

-

動物種の違いというのは大きくて、解剖構造や生理が違うので、当然、病理・薬理も違ってくる。

これが獣医学のたいへんなところで、医学・薬学でもコアカリは行われているが、コアカリに示されたポイント数は、獣医学の方が医学・薬学より多くなっているそうだ。

獣医学科の学生や教員は医学の学生や教員より優秀なのか?(笑)

臨床となると、動物種が違うと現実にはほとんど歯が立たない。

病気が違い、生理反応が違い、薬の投与量が違い、使える器具や技術が違うからだ。

紆余曲折のあと、「馬臨床学」がコアカリに残されたことは馬関係者として喜ぶべきことなのだろう。

そのポイント数は魚病学よりはるかに少ないのだけれど;涙。

-

が、「馬臨床学」を馬の臨床に必要な知識をすべて網羅した教科書として書くことはできない。

コアカリではポイント数に準じてテキストのページ数が決められていて、「馬臨床学」ではせいぜい120ページほどになる。

現代の馬の臨床を120ページで網羅するのは無理だ。

そして、他の科目、例えば解剖学、生理学、病理学、薬理学、伝染病学、などにはそれぞれ「馬」についての項目が含まれている。

重複しても構わないとなっているが、ページ数が限られているので、他の科目で教わるものはそちらで勉強してくださいということになる。

-

「馬臨床学」も器官別に書くことが決まっている。しかし、これも勝手に増やすことはできないので、神経病、皮膚病、などは含まれない。

そんなこともあって、あくまでコアカリテキストであって、馬臨床家が診療する上で紐解いて参考にできる教科書ではないのだけれど、少なくともこれからの新卒獣医師は馬の臨床についてこれだけのことは学んで来るという指標になっている。

そして、思えばわれわれが学んだ数十年前の家畜内科学、獣医外科学、臨床繁殖学から内容は大きく変わっている。

馬臨床家の皆さんにも目を通していただければと思う。

(つづく)

長い獣医学の歴史を振り返ってみれば、実は獣医学とは馬の臨床医学であった。

長い獣医学の歴史を振り返ってみれば、実は獣医学とは馬の臨床医学であった。

それは、馬が人々にとって生活の役に立つ、最も価値のある家畜だったからだ。

千年、二千年の歴史の中で、馬がスポーツや競馬やコンパニオンアニマルでしかなくなったのは、トラクターや自動車が普及したこの100年あまりのことでしかない。

-

過去に固執してもしかたがないが、現在でもサラブレッドが獣医師が扱うもっとも高価な動物であることは間違いない。

小動物コンパニオンアニマルは家族として心情的に大切に飼われているが、ほとんどすべての小動物は経済的価値が云々されることはない。

”その「ペット産業」は今や1兆円市場”などと言われている。

えっ、そんなもんなんだ。

馬券売り上げの減少が憂慮される競馬産業だが、減ったとは言え、馬券の売り上げだけでも2兆円を優に超えるのはご存知のとおり。

その主人公である競走馬を誰が治療するのか?

健康管理の知識や技術はどの学問が支えているのか?

と見渡せば、獣医師以外にはない。

-

馬は、人を背に乗せてくれるという、他の動物にない強烈なヒューマン・アニマル・ボンドを持っている。

動物の気持ちを考え、接し方が相手をどう変えるのか考え、自分よりはるかに大きい動物を操る難しさと面白さを最も人に教えてくれる動物だろう。

そして、乗馬はスポーツとして世界中で大いに認められ、地域性を育みながら文化や生活としても営まれている。

いまだに移動手段や農作業に使われている地域もあるし、ブリティッシュ、ウェスタン、その他の生活と気候風土と歴史に根ざした馬との活動がスポーツを超えたものとして世界中で誇りをもって維持され愛されている。

その中で獣医師は大いに尊敬されている。

主人公たる馬に詳しい者であり、馬の健康上の問題を解決してくれる特有の技術と知識と経験を持ち、馬を診療することを許された資格を持っている者だからだ。

-

が、今や日本の獣医科大学では馬の臨床を充分に教育できるところはない。

ほとんどの獣医科学生は馬に触ることなく、馬について学ぶことなく卒業し、国家試験に受かれば獣医師となるが、

「馬についても学びました」

と胸を張れる新卒獣医師はいないだろう。

馬は怖くて危ない動物で、馬を飼っている人はもっと恐ろしい(笑)と思われている。

かつては馬が主たる対象動物であったので獣医学科教員も馬についての知識や技術がある先生が多かったが、今やはとんどの教員が馬に対する興味も意欲も知識も技術も経験も持っていない。

仕方がない。

毎年約1000名の新卒獣医師のうち馬を扱うことがある道に進むのはわずか10名ほど。

1%のために16ある獣医科大学でカリキュラムを組むことは難しい。

ただ、日本では馬については教えていません。日本の獣医師は馬については知りません、できません。では、世界の中で日本の獣医師や獣医学教育が尊ばれ、国際水準を満たしているとされることはないだろう。

馬はいまだに、そしてこれからも、獣医師が対象とすべき、特有で、価値がある、歴史ある、愛すべき動物だからだ。

(つづく)