5月25日(土)は、東武東上線の武蔵嵐山駅付近の2つのお城を訪問しました。菅谷館跡と杉山城です。

まずは菅谷館跡を訪問しました。

武蔵嵐山駅付近の地図>でわかるように、武蔵嵐山駅の南に菅谷館跡があります。隣接する嵐山史跡の博物館で、まずは続100名城のスタンプを押印します。

嵐山史跡の博物館

菅谷館跡には、下の写真に示すような遺跡が残っています。

菅谷館跡全景

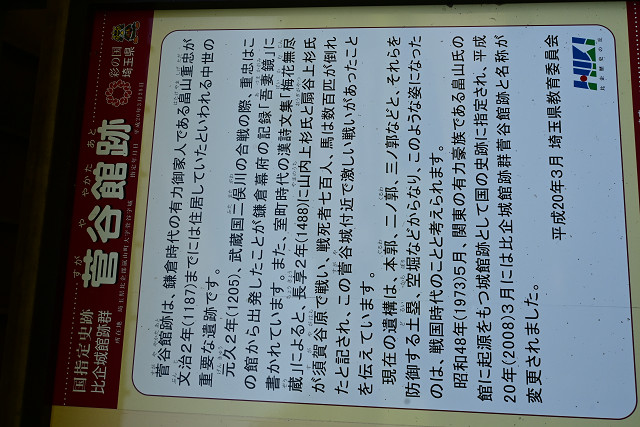

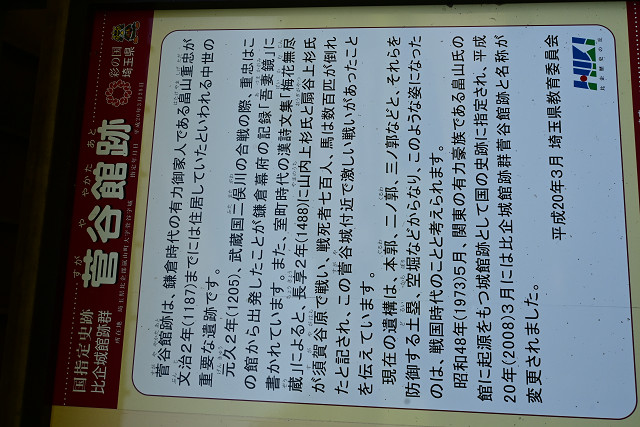

説明

石柱

館内の各郭の間は、空堀と土塁で守られています。

空堀と土塁

空堀と土塁

本郭に到着しました。

本郭

本郭の南には、本郭よりも高く盛られた地形が見られます(下写真)。反対側に回ってみたら、この地形は、本郭を守るための土塁であることが分かりました。

本郭から見た本郭南の土塁

本郭から二ノ郭に回りました。二ノ郭の奥に祠が建っています(下写真)。

二ノ郭の祠

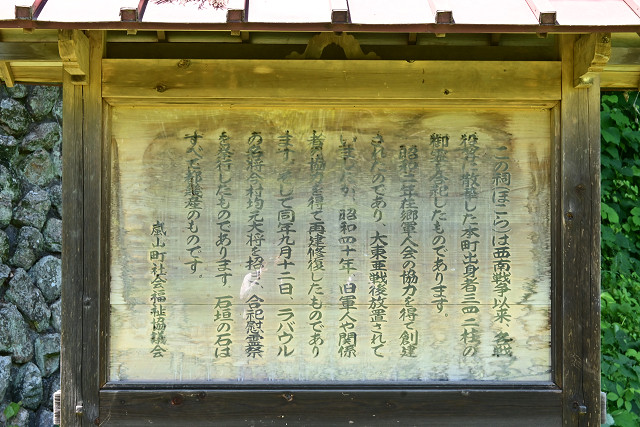

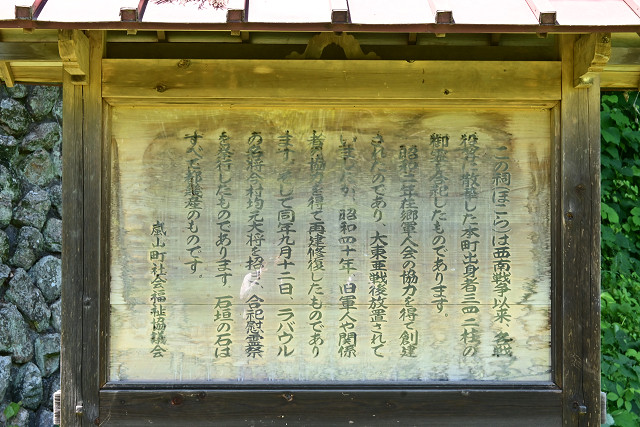

下写真の説明がなされていました。明治から昭和にかけての戦役で、この町出身の戦没者を祀る祠であることがわかりました。説明によると、昭和40年、ラバウルの名将今村均元大将を招き、合祀慰霊祭が行われたとあります。今村均さんは私が尊敬する軍人なので、ここに挙げることとしました。

祠の説明

本郭と二ノ郭を隔てる空堀と土塁

畠山重忠像

ウィキペディアより

ここ菅谷館跡は、鎌倉幕府の有力御家人として知られる畠山重忠の館跡です。畠山氏は、大里郡畠山荘の荘司であり、重忠も当初は同荘内に館を置いていましたが、やがて鎌倉街道の要衝にあたる菅谷の地に移って館を構えたのが始まりです。

元久2年(1205年)、畠山重忠が武蔵国二俣川(現・神奈川県横浜市旭区)で戦死したのちは畠山の名跡を継いだ足利義純の子孫に伝えられたというが、15世紀後半に至るまでの詳細は不明です。

その後、後北条氏によって戦国末期まで使われました。この館は、全周を覆う堀には多くの折りが使用され、虎口には全て横矢が掛かる仕様、威圧感も兼ねた櫓、馬出しの併用、相互援助が想定された曲輪間の作り、外郭を予想される広大な縄張り等の特徴を有しており、このような実戦的な城郭は後北条氏の典型的な特徴だとのことです。

この館は、平面長方形の本郭があり、その北側に二の郭、三の郭などを配置しており、それぞれの郭を土塁と堀で防備しています。土塁の遺存状況は良好であり、郭の配置や土塁の構築法には近世的な平城の特徴をうかがうことができます。中世館跡の遺構例としては稀少な遺跡であり、保存度もきわめて良好だとのことです。

昼食は、近くのばんだい嵐山店でラーメンと餃子を食しました。

昼食後、タクシーを呼び、杉山城に移動しました。

以下次号

まずは菅谷館跡を訪問しました。

武蔵嵐山駅付近の地図>でわかるように、武蔵嵐山駅の南に菅谷館跡があります。隣接する嵐山史跡の博物館で、まずは続100名城のスタンプを押印します。

嵐山史跡の博物館

菅谷館跡には、下の写真に示すような遺跡が残っています。

菅谷館跡全景

説明

石柱

館内の各郭の間は、空堀と土塁で守られています。

空堀と土塁

空堀と土塁

本郭に到着しました。

本郭

本郭の南には、本郭よりも高く盛られた地形が見られます(下写真)。反対側に回ってみたら、この地形は、本郭を守るための土塁であることが分かりました。

本郭から見た本郭南の土塁

本郭から二ノ郭に回りました。二ノ郭の奥に祠が建っています(下写真)。

二ノ郭の祠

下写真の説明がなされていました。明治から昭和にかけての戦役で、この町出身の戦没者を祀る祠であることがわかりました。説明によると、昭和40年、ラバウルの名将今村均元大将を招き、合祀慰霊祭が行われたとあります。今村均さんは私が尊敬する軍人なので、ここに挙げることとしました。

祠の説明

本郭と二ノ郭を隔てる空堀と土塁

畠山重忠像

ウィキペディアより

ここ菅谷館跡は、鎌倉幕府の有力御家人として知られる畠山重忠の館跡です。畠山氏は、大里郡畠山荘の荘司であり、重忠も当初は同荘内に館を置いていましたが、やがて鎌倉街道の要衝にあたる菅谷の地に移って館を構えたのが始まりです。

元久2年(1205年)、畠山重忠が武蔵国二俣川(現・神奈川県横浜市旭区)で戦死したのちは畠山の名跡を継いだ足利義純の子孫に伝えられたというが、15世紀後半に至るまでの詳細は不明です。

その後、後北条氏によって戦国末期まで使われました。この館は、全周を覆う堀には多くの折りが使用され、虎口には全て横矢が掛かる仕様、威圧感も兼ねた櫓、馬出しの併用、相互援助が想定された曲輪間の作り、外郭を予想される広大な縄張り等の特徴を有しており、このような実戦的な城郭は後北条氏の典型的な特徴だとのことです。

この館は、平面長方形の本郭があり、その北側に二の郭、三の郭などを配置しており、それぞれの郭を土塁と堀で防備しています。土塁の遺存状況は良好であり、郭の配置や土塁の構築法には近世的な平城の特徴をうかがうことができます。中世館跡の遺構例としては稀少な遺跡であり、保存度もきわめて良好だとのことです。

昼食は、近くのばんだい嵐山店でラーメンと餃子を食しました。

昼食後、タクシーを呼び、杉山城に移動しました。

以下次号

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます