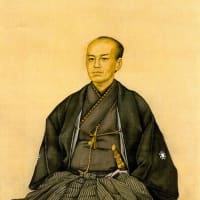

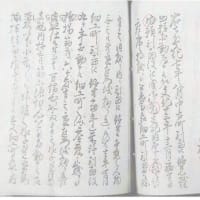

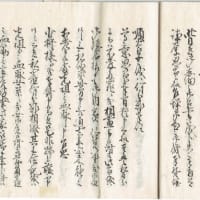

薮氏の先祖は薮伊賀守、織田信長に仕え伊勢で戦死した。その子内匠は「中村式部少輔一氏に仕、江州日野の内二千九百石領地、後九千石同伯耆守代様子有之致仕京都牢人頭 忠興豊前召寄壱万石、のち大隈(兄)知行二千石加増、都合壱万二千石 元和五年八月五日歿・八十一歳。

娘壻・長岡主膳信友は、「織田信雄の二男也、豊前ニ御呼被成、藪内匠か壻ニ被成、妙庵主御卒去後竜王城御預被置候処、今度御立退(慶長十六年)、無程公儀ニ被召出、織田出雲守(一ニ出羽守)高長と改、従四位下侍従ニ叙任、弐万石被下候(以下略)大和松山藩初代藩主・・四代目以降柏原藩主」

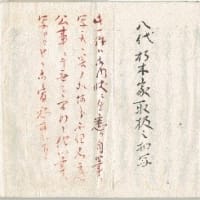

その内匠の子・図書の流れに一家と九十郎家の二流があり、図書の弟・市正の流れに市太郎家と分家の小吉郎家がある。さて、薮氏三兄弟とは市正の曾孫久左衛門(慎庵)の嫡子・市太郎、二男・茂次郎、四男・小阪一明である。

■薮市太郎(嫡男槐堂)安永元年九月~安永六年一月 奉行副役

安永六年一月~寛政元年四月(病死)奉行

■茂次郎(二男孤山) 御鉄炮五十挺頭同列・時習館教授 五百俵御心附拾石五斗(新禄之家)

■小坂一明(三男士議)安永三年十一月(物奉行)~天明元年四月 川尻町奉行

天明元年四月~天明六年七月 奉行副役

天明六年七月~寛政四年四月(江府ヨリ帰国中尾州ニテ病死)用人・比着座

宇野東風はその著「細川霊感公」に於いて、「政治に学事に、共に重要の位置を占め、藩政に貢献せしこと、実に薮氏子ありといふべし」と云う。

娘壻・長岡主膳信友は、「織田信雄の二男也、豊前ニ御呼被成、藪内匠か壻ニ被成、妙庵主御卒去後竜王城御預被置候処、今度御立退(慶長十六年)、無程公儀ニ被召出、織田出雲守(一ニ出羽守)高長と改、従四位下侍従ニ叙任、弐万石被下候(以下略)大和松山藩初代藩主・・四代目以降柏原藩主」

その内匠の子・図書の流れに一家と九十郎家の二流があり、図書の弟・市正の流れに市太郎家と分家の小吉郎家がある。さて、薮氏三兄弟とは市正の曾孫久左衛門(慎庵)の嫡子・市太郎、二男・茂次郎、四男・小阪一明である。

■薮市太郎(嫡男槐堂)安永元年九月~安永六年一月 奉行副役

安永六年一月~寛政元年四月(病死)奉行

■茂次郎(二男孤山) 御鉄炮五十挺頭同列・時習館教授 五百俵御心附拾石五斗(新禄之家)

■小坂一明(三男士議)安永三年十一月(物奉行)~天明元年四月 川尻町奉行

天明元年四月~天明六年七月 奉行副役

天明六年七月~寛政四年四月(江府ヨリ帰国中尾州ニテ病死)用人・比着座

宇野東風はその著「細川霊感公」に於いて、「政治に学事に、共に重要の位置を占め、藩政に貢献せしこと、実に薮氏子ありといふべし」と云う。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます