ちなみに、この量子もつれの特性を用いたものに「量子テレポーテーション」がある。アリスとボブの2者の間で量子もつれにある光子の対を、アリスが光子(a)、ボブが光子(b)というように持つ。そして、この光子対には重ね合わせ状態を持つ量子ビット(c)がある。このときアリスが(a)と(c)を一緒に観測し、その”結果”をボブに伝えると、ボブはその情報をもとに(b)を操作することで(c)が得られる、というものだ。

半導体を使った量子コンピューターの計算で発生する情報の誤りを高い精度で検出する手法を開発したと、理化学研究所などの国際研究チームが発表した。量子コンピューターに不可欠な技術で、実用化へ大きく前進した。英科学誌に16日、論文が掲載された。

量子コンピューターは従来のコンピューターでは不可能な超高速の計算が可能で、将来の実用化が期待されているが、計算の誤りを訂正する技術が未確立なことが課題だった。

半導体を使うタイプの量子コンピューターは、電子を半導体に閉じ込めて制御。自転するように回る電子の性質を利用し、その回転の向きで情報を表す。

情報の誤りを検出するには回転状態を測る必要があるが、測定すること自体が誤りを生んでしまう。そこで測定したい電子と同じ動きをする補助的な電子を作り、これを測れば元の状態を壊さずに測定できることを世界で初めて実証した。

半導体にはガリウムとヒ素の化合物を使ったが、電子の状態が乱れにくいケイ素を使えば、測定精度は99%以上の実用化水準に達する見込み。理研の中島峻(たかし)研究員は「半導体量子コンピューターの実現に向けて重要な一歩だ」と話した。

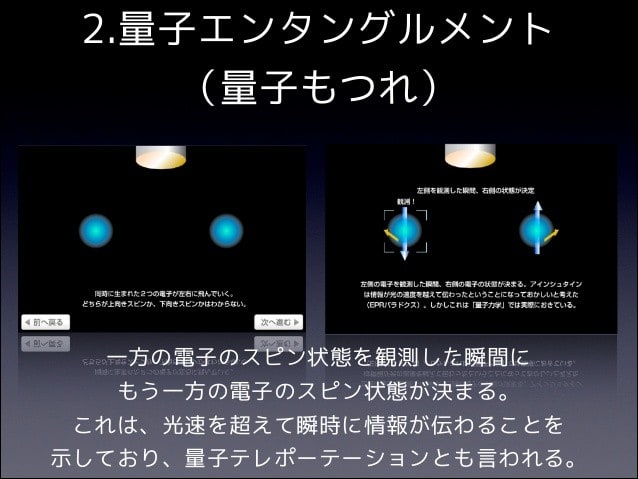

@簡単に言うと、一つの光源(光子)を二つに割って量子もつれを発生させると片側が受けた影響がもう片側に瞬時(光速を超える)に現れるという現象。古典力学(マクロ)では理解できない現象が量子(ミクロ)の世界では起きてしまうと言う事。

これをコンピューターで利用すれば、従来パソコンの1億倍のスピードで演算処理できる。スパコンもびっくりなのだ。