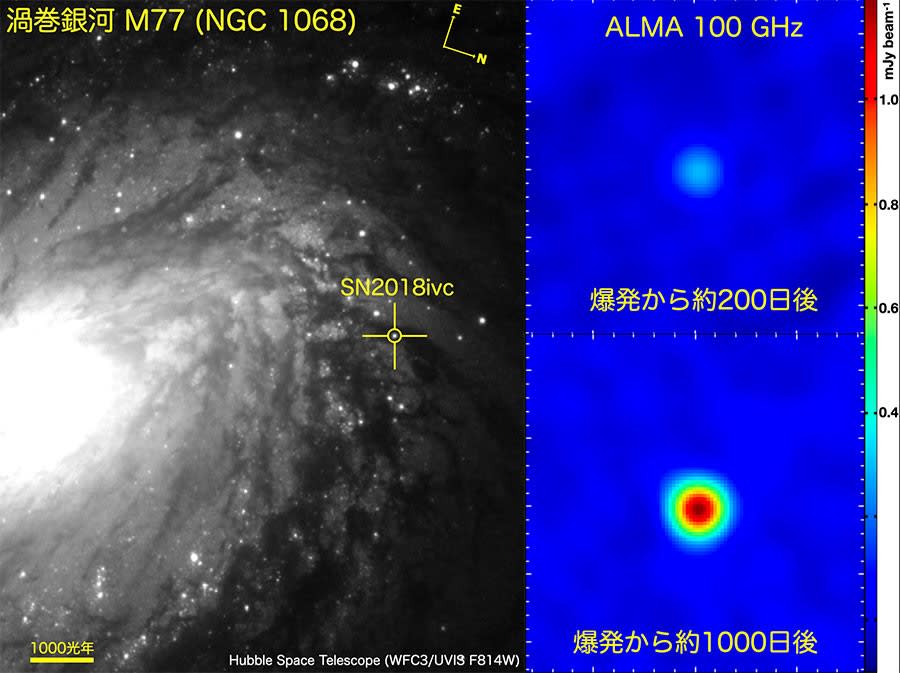

天照大御神 太陽のユニークな姿 NuSTAR衛星、ひので衛星、SDO衛星による3つの観測データを重ね合わせた画像。

私たちに物や風景が見えるのは、ほとんどの場合、太陽のおかげといっても過言ではありません。太陽という「光源」から出た光が物に当たって反射し、私たちの目に届いているからです。私たち人間が目で知覚できる光は「可視光」と呼ばれています。ところが、可視光は太陽が放射している光の一部にすぎません。

アメリカ航空宇宙局(NASA)の「NuSTAR」(Nuclear Spectroscopic Telescope Array)衛星は、太陽の大気中で最も高温の物質が放射する高エネルギーX線を捉えることができます。NuSTARは、超大質量ブラックホールや崩壊した星など太陽系外天体の観測を目的としていますが、太陽についても理解を深めてくれます。

冒頭の画像は、NuSTARによる観測データ[青色]に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の太陽観測衛星「ひので」のX線望遠鏡(XRT)による観測データ[緑色]と、NASAの太陽観測衛星「SDO」(Solar Dynamics Observatory)の大気撮像装置(AIA)による紫外線での観測データ[赤色]を重ねて表示したものです。3つの衛星による観測結果は私たちの目には見えない波長で得られており、画像の色は擬似的に着色されたものですが、太陽表面で繰り広げられている隠された光のショーのように見えてきます。

NASAによると、NuSTARは比較的視野が狭く、太陽全体を一度に観測することはできないため、2022年6月に撮影された25枚の画像を組み合わせたとのこと。NuSTARが観測する高エネルギーX線は、太陽大気のごく一部の場所にしか現れません。その一方、「ひので」のXRTが観測した低エネルギーX線とSDOのAIAが観測した紫外線は、太陽の表面全体から放射されています。

太陽大気の最外層であるコロナは摂氏100万度以上に達するため、その熱源について科学者は頭を悩ませてきました。この温度は少なくとも太陽の表面温度の100倍以上であり、例えて言えば、火の周りの空気が火そのものより100倍も熱くなっているようなものです。

コロナの熱源については「ナノフレア」である可能性が指摘されています。フレアとは、電磁波や粒子が大量に放出される太陽の爆発現象のこと。ナノフレアはフレアと比べてはるかに小規模な現象ですが、フレアもナノフレアもコロナの平均温度よりさらに高温の物質を生成します。フレアの発生頻度はコロナの高温を維持できるほどではありませんが、より小規模なナノフレアは温度を維持できるほど頻繁に発生する可能性があるといいます。

個々のナノフレアは微弱なので、強い太陽光の中で観測することはできません。しかし、NuSTARはナノフレアがまとまって発生したとき生成される高温物質から放射された光を検出できるとのこと。これにより、ナノフレアの発生頻度やエネルギー放出について調べることが可能になります。ナノフレアの解明が進めば、コロナが高温である理由もいずれわかるかもしれません。

@何度も書いてきましたが、そもそも太陽とは核融合そのものでできている恒星です。勿論、夜空に輝くすべての恒星は水素の核融合で光を放っています。

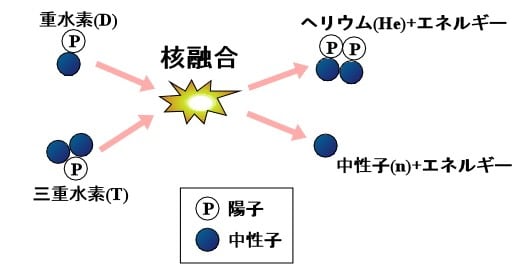

参考:水素のような軽い原子がもう1つの水素の原子とぶつかって1個のもう少し重たい原子ができる反応を核融合反応といいます。またこのとき1つになった原子はごくわずかな質量を失う代わりに、非常に大きなエネルギーを生み出します。ここで、軽い元素の例として水素を挙げましたが実は水素は1種類だけではありません。何を言っているかというと、水素には原子核の中に中性子と呼ばれる核子が無いものと、1つ含むものと、2つ含むものが存在していて、ごく一般に水素と呼ばれているものは中性子を含まない陽子1つでけの軽水素と呼ばれるものです。しかし核融合反応、とりわけ地上で起こす場合には軽水素を燃料としても使うよりも中性子を1個含む重水素(D:デュートリウム)と2個含む三重水素(T:トリチウム)と呼ばれる水素の仲間たちの方がいいのです。

酸素のない宇宙空間で太陽が燃える理由もこの原理によるものです。現在、地球にはさまざまなエネルギーがありますが、それらと比べて太陽エネルギーの優れている点は、まず第一に地球環境に与える影響がほとんどないことです。地磁気や大気圏やオゾンで守られています。

原子核どうしをぶつけあって融合反応をおこさせることは、実は容易なことではありません。というのも原子核はプラス(正)の電荷を持っているので、ただ近づけただけでは互いに反発しあうため、なかなか衝突してくれません。この反発する力に打ち勝ってぶつかり合うためには原子核に速いスピードを与えなければなりません。そのためには高い温度が必要になってきます。核融合では最低でも1億度の高温が必要とされています。このような超高温ではすべての物質はプラズマという状態になっています。

その他にも効率良くエネルギーを発生させるためには温度以外に次のような2つの大きなポイントがあります。

1.密度を高める。原子をたくさん入れておけばそれだけ衝突する確率は上がるので核融合反応は起こりやすくなる。

2.閉じ込め時間を長くする。原子を長い時間、一緒に閉じ込めておけばそれだけ衝突をおこす確率が上がる。

上の条件をまとめると原子たちを高温高密度プラズマにしてある有限領域で反応をおこさせると、たくさん反応が起こってより多くのエネルギーを得ることができます。

太陽の中心核では、水素をヘリウムに変換する核融合反応が行われています。具体的には水素原子4個が合体してヘリウム原子に変わっています。