<彷徨いからの脱却と絵との出会い>

安達巌は講演会で、学卒の新入社員を前に冗談交じりに話すことがある。「私の学歴は小学校中退です」と。小学校4年で学校への道を閉ざされてしまったのは、時代の為せる偏見が大きく影響しているように思う。私が子供の頃は、障害者に対する一般の人びとの見方は、今では想像もつかないほど残酷なものだった。バカな悪がきは、障害者を囃(はや)し立てたりして蔑視し、それを見ている親も何も注意しないような世界が普通だったのである。弱者に対する己の強さの誇示は、その人間の弱さの裏返しでもあるのだが、長い間の身分制度の弊害は、このような弱者が弱者を虐めるというような世界を作り出し、それは今の時代でもどこかで執拗に生き続けている。いじめの問題などはその典型であろう。

そのような時代の中で不具の身となってしまった巌少年には、単に身体が不自由というだけではない、差別というような面からも、登校するのは不可能だったに違いない。学校へ行くのを支えてくれる者はいなかったのである。けれども、伯母の家に身を置きながら、息を潜めるような生き方の中で、彼は彼なりに文字を覚え、読み書きの修練を積み上げて行ったのである。教科書も無い身では、学ぶといえば例えば、電柱の広告や看板から文字を覚えるといったやり方だったという。鉛筆などの筆記用具を買うのもままならず、道端で拾ったチビた鉛筆を大事に使ったという。

中学生(学校へは行っていないけど)の多感な世代となり、更に歳を数えるにつれて、彼の苦悩は、身の回りの処理が出来るようになったということとは別の意味で、一層大きくなっていったのだった。同じ世代の人たちと比べて、自分の置かれている惨めさ、閉ざされている可能性を思うと、居たたまれない気持ちとなり、やがてそれはこの世に自分が生きている意味が無いという、自己否定の世界へと考えが向かっていったのだった。

ある日、ついに彼は自らをこの世から葬り去ることを決意したのだった。この決意に至るまでの彼の青春の彷徨(さまよ)いは、私などの想像を遙かに超えた凄絶なものだった。孤独などというものではない。大阪の計り知れない闇の世界のような箇所を、閉ざされた未来への絶望感を抱きながら、その空しさ、苦しさ、やりきれなさを膨らませるだけのさ迷いだったのだと思う。知らず向かっていたのは生まれた地近くの大正区の方だったという。死のうと、線路に身を横たえていると、やがて列車の近づいてくる音が、レールを通して次第に大きくなってきたという。そのまま横たわっていれば、それで少年の命は途絶えたのだったが、ゴオーッと近づく機関車の爆音が身に届く前に、彼は線路から跳んで間一髪命をつないだのだった。ギリギリの死の瞬前に線路から飛び跳ねたのは何故だったのか、その時の自分には解からなかったという。思い返せばその瞬間の時に、母の遺言「巌ちゃん、あなたは男でしょ。男は強くなって、自分よりも弱い人たちを助けてあげなければならないのよ。あなたはそれが出来るのよ」という言葉が、無意識の中で届いて、それに身体が反応したのではないか。彼の命を救ったのは、母の愛だったのではないか。そのような話を彼から聞いたことがある。

さて、それからの彼はもう恐いものは何も無くなったという。強く生きることを決意したのである。どんなことがあっても、真っ直ぐに生きてゆこうと固く心に決めたのだった。しかし、生きるためには食べなければならない。食べるためには何か仕事をさせて貰わなければならない。とにかく働く場所を見出そうと、それからの彼はまさに飛び込みでの必死の就職活動を行なったのだった。小さな町工場を片っ端から訪ねて回り、何でもいいから働く場所は無いか、仕事はないかと頼み込んだのだった。しかし最初は話を聞いてくれても、両手がないことを知ると、そんなんじゃどうにもならんと、そっけなく断られるのが常だったという。そんな中、ある町の鉄工所の社長が、巌を使ってみるかと受け入れてくれたのである。ついに彼は職を得たのだった。そして、その社長さんの好意で、屋根裏部屋だったけど、住いも提供して貰えることになったのである。

このような厳しい青春時代を通じて、苦しいとき、悲しい時に彼を支えたのは、絵を描くことだった。それは無意識に見出した世界でもあった。チビた鉛筆を口にくわえ、新聞の折込広告の裏に字や絵を描くことがいつの間にか彼の楽しみとなっていたのだった。最初に鉛筆を口にくわえたときには、身体は鉛筆を筆記具とは認識せず、流れ出る涎(よだれ)のために、紙はグチャグチャに濡れてしまって、なかなか絵を描くことは出来なかったし、涎が止まっても真っ直ぐな線を描くのも円も、自分の思い通りのものを描くのは至難の業だったのである。そのような苦難を一つずつ乗り越えて、全くの独学ながら安達巌の絵の才能は少ずつ開花していったのである。絵の具を買うこともなかなか出来ず、その時には集めた桜の花びらを絞って花の色付けをしたという。緑は野草の葉を絞って使ったという。

仕事を得てからは、懸命に働いた。社長にも可愛がって頂き、彼の存在は資材関係の仕事の責任を任せられるほどのものとなっていった。しかし小さな会社に拾われた身では、給料は僅かだった。そのような中で、少しでも蓄えをしようと、食を最低限に削って、コッペパン一つで過した日もあったという。そのようにして貯めたお金で画材や絵の具を買い、休みの時間を使ってはスケッチなどに出かけて、絵を描き続けたのだった。

22歳になった年、住んでいた布施市(現東大阪市)の美術協会が募った絵画展に、友と一緒に和歌山の双子島にスケッチに行った時の絵を出品、応募したのだった。これが見事に入選を果たしたのである。初め市から連絡をを受けたときには、入選の意味が解からず、何のことかと戸惑ったという。自分の絵が評価されて上位に選ばれてたのだと知って、その思いは天にも昇るものだったに違いない。間もなくして、その評判を聞いた近所の理髪店主が、店に飾りたいから、その絵を売ってくれないかと申出でがあり、その作品を買って頂くことになったのだった。生まれて初めて自分の絵が売れたのである。当時の金額で6千円だったと聞く。それは巌にとっては大金だった。

何と、彼はその賞金の中から僅かに千円ほどを、自分の絵の具を買うために使わせて貰うことにして、残りのお金を恵まれない方のために使ってくださいと、名乗りもせずに市に寄付をしてしまったのだった。人はこのような行為が出来るものなのだろうか。でも巌青年はそうしたのである。それは、母の最期の囁きに応えるためだったのかもしれない。母の遺言に応える最初のチャンスが来たのだと考えたのかも知れない。

この行為は、やがてマスコミに知れることとなり、その後しばらくは取材等で困惑する事態となるほどだった。何せ汚れた作業服の両手の無い青年が描いた絵が入選したということだけでもすごいことなのに、その青年は売れたその絵をのお金の殆どを、世の中の困っている人のために寄付をしたという、しかも名乗りもせずに置いて直ぐに去ってしまったという。その美談は当時の世の中では稀なるものだったのではないか。

この出来事以来、巌青年の暮らしは大きく変わっていったのである。間もなく世界身体障害芸術協会の目に留まることとなり、そこから奨学金を貰いながら絵を学ぶというチャンスがめぐってきたのだった。安達巌23歳の頃である。世間から置き去りにされ、不遇などと呼ぶのを通り越した、もっともっと凄絶な厳しい環境の中で必死に生きようと戦いながらも、決して絵を描くことを放棄しなかった、両手を失くした一人の青年にようやく光が当たり始めたのだった。(つづく)

安達巌 遺作展 (昌子夫人の企画運営による)

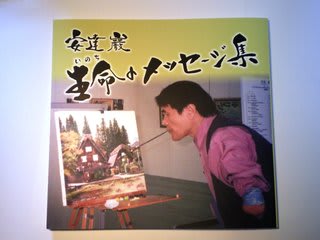

「安達巌 生命(いのち)のメッセージ展」

期間:10月22日(木)~28日(水)

場所:近鉄上本町店6階 美術画廊(天王寺区上本町6-1-55)

後援:読売新聞大阪本社/社会福祉法人読売光と愛の事業団大阪支部

安達巌の絵:「雪の古民家園」(F2) 東京都小金井市にある江戸東京たてもの園の雪景色を家内がカメラに収めたものを、安達画伯が絵にされたもの。我が家の家宝の一つでもある。