28日に仕事を納め、29日は年賀状を一気に書き終え、今年も残り2日となった30日、私たちの家族を弟が箱根の金時山登山に連れていってくれました。天気は良かったものの、登り始めからずっと富士山の頂きは雲の中でした。雪や霜柱が融けてぬかるむ道を歩いて、2時間ほどで金時山の頂上に着きました。文春砲の攻撃を受けるような悪さをせず、一年間真面目にやってきたおかげか、いつの間にやら雲が晴れ、雪をいっぱいにまとった富士山の雄大な姿を望むことが出来ました。源実朝が詠んだ歌に「見わたせば 雲井はるかに 雪しろし 富士の高根の あけぼのの空」があります。もう数十時間後に迫っている新年を「あけぼの」と見立てれば、まさしく実朝の歌の境地ではないかと思いました。家族そろって元気に山を登れて、下山後は天ぷらを食べる食欲を示し、まあ悪くはない年の瀬なのかもしれません。次の一年もつつがなく過ごせることを願います。

「世の中に酒というものがなかったら」、社会に出て以来このフレーズは時々耳にしますし、時々自分も使います。酒の失敗が多い人が話題になった時です。例えば、飲むと正体がなくなる先輩が、ぼったくりバーですっからかんにさせられたり、怖いお兄さんに因縁を吹っかけて逆に殴られたりしたのを聞いた時、「世の中に酒というものがなかったら、○○さんの人生はもう少し違ったのにねぇ」といった具合に。その一方で、世の中に酒というものがなかったら、日々の暮らしが味気なくなったり、楽しみを失ってしまうこともあるかと思います。

今日の朝日新聞夕刊に俳人・井月(せいげつ)を取り上げた記事がありました。記事によると、井月は「幕末から明治にかけ伊那谷にふらりとやってきた。あちこちの家に泊まったり、寺の祭礼に現れたりして食を乞い、その御礼として長寿を祝う句や死を悼む句を数々残した」とあります。また、お酒が大好きで「いつも腰に酒の入った瓢箪をさげ」ていたそうです。「よき酒のある噂なり冬の梅」を詠んだ井月にとって、世の中に酒というものがなかったら、生きる喜びを見いだせず、若くに野垂れ死にしていたかもしれません。

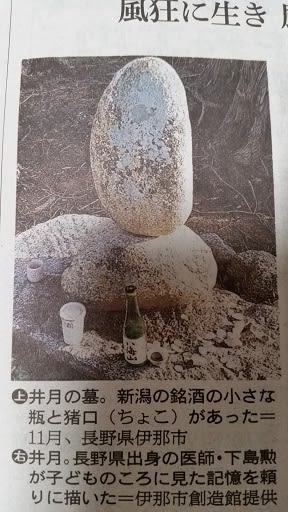

記事には井月のお墓の画像が載っていて、八海山が供えられていました。全く理由も根拠もありませんが、漂泊の人、井月には違うお酒の方が似合うような気がします。では、どんなお酒が似合うのでしょうか。しばし考えてみたところ、記事にある辞世の句が「何処やらに鶴(たづ)の声聞く霞かな」であることから、鶴と霞の両方が名前に入っている但馬のお酒、香住鶴はどうだろうと思いました。これも全く理由も根拠もありませんが、味わい的にも合っているように思えます。ただ、この問いについてはこれで終わりではなく、これから幾度となく想像の楽しみを与えてくれそうです。世の中に酒というものがあったおかげで、再考、再々考の楽しみを得ることが出来ました。

今日の朝日新聞夕刊に俳人・井月(せいげつ)を取り上げた記事がありました。記事によると、井月は「幕末から明治にかけ伊那谷にふらりとやってきた。あちこちの家に泊まったり、寺の祭礼に現れたりして食を乞い、その御礼として長寿を祝う句や死を悼む句を数々残した」とあります。また、お酒が大好きで「いつも腰に酒の入った瓢箪をさげ」ていたそうです。「よき酒のある噂なり冬の梅」を詠んだ井月にとって、世の中に酒というものがなかったら、生きる喜びを見いだせず、若くに野垂れ死にしていたかもしれません。

記事には井月のお墓の画像が載っていて、八海山が供えられていました。全く理由も根拠もありませんが、漂泊の人、井月には違うお酒の方が似合うような気がします。では、どんなお酒が似合うのでしょうか。しばし考えてみたところ、記事にある辞世の句が「何処やらに鶴(たづ)の声聞く霞かな」であることから、鶴と霞の両方が名前に入っている但馬のお酒、香住鶴はどうだろうと思いました。これも全く理由も根拠もありませんが、味わい的にも合っているように思えます。ただ、この問いについてはこれで終わりではなく、これから幾度となく想像の楽しみを与えてくれそうです。世の中に酒というものがあったおかげで、再考、再々考の楽しみを得ることが出来ました。

先日、会社の健康診断でレントゲン検査を受けた際、「肌着だけになってください」と言われました。「肌着だけ? 丸首シャツだけになるのだろうか」、どういうわけか、そんなことが頭をよぎりました。ワイシャツはもちろん、ズボンもパンツも脱いでお尻丸出しになって、丸首シャツだけでレントゲン撮影の機械に胸を押し当てている姿は相当に滑稽です。

さて、イギリスの評論家であるテリー・イーグルトンは、「文学とは何か」(岩波文庫)の序章でロシアのフォルマリストによる文学の定義を紹介しています。フォルマリストは日常言語の異化を文学の要素と見ていて、イーグルトンはそれに対してロンドンの地下鉄の注意書きを持ち出し次のように述べています。‘Dogs must be carried on the escalator.’「犬はエスカレーターでは抱きかかえなければなりません。」この文に曖昧なところはなさそうだが、「犬を抱きかかえていなければエスカレーターに乗ってはならない」と読めなくもない。そうすると、ロンドンの地下鉄の注意書きは、言語の日常性の異化により文学ということになる。イーグルトンはロシア・フォルマリストに与しているわけではもちろんありませんが、フォルマリストの言い分に従えば、「肌着だけになってください」も文学になるのかもしれません。かなり悪趣味な文学ですが。

さて、イギリスの評論家であるテリー・イーグルトンは、「文学とは何か」(岩波文庫)の序章でロシアのフォルマリストによる文学の定義を紹介しています。フォルマリストは日常言語の異化を文学の要素と見ていて、イーグルトンはそれに対してロンドンの地下鉄の注意書きを持ち出し次のように述べています。‘Dogs must be carried on the escalator.’「犬はエスカレーターでは抱きかかえなければなりません。」この文に曖昧なところはなさそうだが、「犬を抱きかかえていなければエスカレーターに乗ってはならない」と読めなくもない。そうすると、ロンドンの地下鉄の注意書きは、言語の日常性の異化により文学ということになる。イーグルトンはロシア・フォルマリストに与しているわけではもちろんありませんが、フォルマリストの言い分に従えば、「肌着だけになってください」も文学になるのかもしれません。かなり悪趣味な文学ですが。