第三セクターでは、日本最大の路線長を誇る三陸鉄道だが、今回は釜石でJR釜石線に乗り換でおさらば。

製鉄の街釜石、新日鉄釜石ラグビー部が日本選手権7連覇した栄光も過去のものか?

釜石駅前も、ひっそりと息を潜めているようだ。

此処から広島まで乗り継ぐ超ロング区間の切符を利用する。

釜石線(釜石))⇒(花巻経由)東北本線(仙台)⇒東北新幹線(仙台)⇒(小山)両毛線⇒(桐生) 途中「わたらせ渓谷鉄道」乗車を挟んで (桐生)⇒(高崎)新宿湘南ライン⇒(横浜)横浜線⇒(新横浜)東海道新幹線⇒(名古屋) 途中「中央西線」恵那経由「明智鉄道」乗車を挟んで (名古屋)東海道新幹線⇒(新大阪)山陽新幹線⇒(広島)芸備線⇒(玖村)

乗り鉄の旅で全国行脚を続けるオイラにとって、最長の1枚切符となった。

連日テレビで熱い報道がなされる大谷選手の母校がある花巻市駅で乗り換え。

もっとも彼の出身地は水沢らしい。

いろいろ工夫された駅の表示に出会うが、知らない土地では迷うことが多い。

東北本線一ノ関駅の表示はシンプルで分かり易く、大変気に入った。

東北本線と言っても、一ノ関駅1日の運行本数はこれだけですよ!

鈍行列車を乗り継ぐ旅は、新幹線が開業するたびに難しくなって行く。

両毛線桐生駅で途中下車し「わたらせ渓谷鉄道」に乗車する。

何の変哲もない「わたらせ渓谷鉄道」の車両。

此処でも大変分かりやすい表示に出会い感激。

途中駅の「相老駅」、相生町なのにあえて「相老」は何故だろう?

年寄りにはちょっと堪える駅名だった。

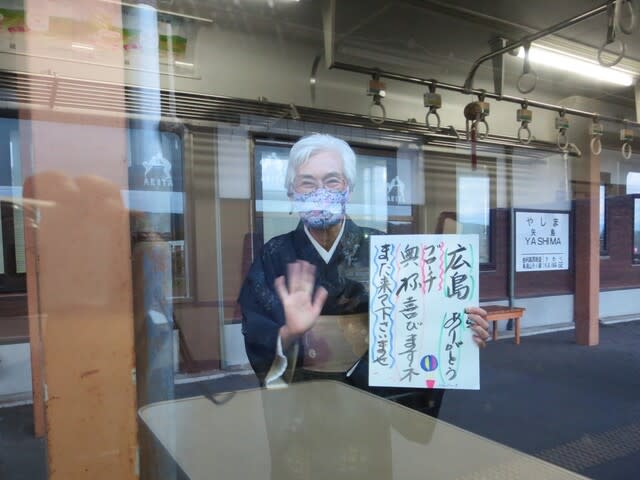

鉄印の旅も過半の路線を乗車し終えたが、駅構内や駅前に「鉄印帳」の宣伝がある駅に初めて出会った。