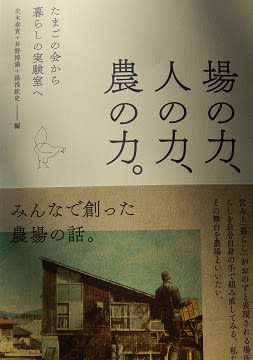

本書は、70年代初めに誕生し今に続く「やさと農場」のものがたりである。その農場作り・運営という市民活動に関わってきた人たちの記念文集だ。(P.2 茨木泰貴)

執筆したのは20代の若者から後期高齢者まで総勢50余名。やさと農場40年の物語、それは文明を問い、各々の人生を問う物語にもなっていると思う。

40年以上前、都会の消費者が安全安心な卵を求めて、ついに自分たちで鶏を飼う農場を作ることを決意した。この農場が「たまごの会」として発足したのが1974年。その後、紆余曲折を経て、2007年から「暮らしの実験室」として再スタートし、農場スタッフと多くの都市会員等によって支えられている。有機農業と畜産の複合で循環型の農業を行い、今では毎年500名以上の人が農体験などで訪れている、という。

都市の衛星農場として農場は、食べ物を生産するだけでなく、都市生活者が違う視野を獲得するための装置であり学び舎なのだと思います。(P.39 茨木泰貴)

たまごの会から暮らしの実験室への移行は、「墜落」直前に若者たちが登場したという偶然の幸運によって実現したと言えようが、こうして会の歴史をたどってみると、必然であったという気もする。それは、言葉通りの自給農場運動の終わりを意味するかも知れないが、その精神は受け継がれ、新しい質を獲得しつつあると感じる。たまごの会の思想と実践を若者たちに伝える上で、鈴木文樹さんが果たした役割はとても大きい。(P.279 井野博満)

その鈴木文樹氏が紡ぐ言葉には、人の目を見開かせ、心を深める真実を感じる。

まず、当初の農場「たまごの会」がやがて分裂し、そして消滅の危機的状況に陥ったことに関し、農場をコミューンに喩えて

自由、平等、贈与、相互扶助のコミューンは失敗を宿命づけられている。しかしコミューンの夢なく生きることもまたあらかじめ失敗を宿命づけられていると言えるのではないか?(P.217)

近代文明と農的課題について

1965年前後の頃どうして自然と人間はよそよそしい関係となり、あるいは自然はただ客体となってしまったのか。経済発展を至上の価値とした戦後、科学や技術の無条件の信頼、古いものは迷信とか封建的とかいうコトバで捨て去った進歩主義、電話やテレビの普及、モータリゼーションの発達による地域性の希薄化、都市への人の移動、機械化・化学化・大規模化する農業の生産現場等々。これらの価値を是とすることにおいて右も左もなかった。戦後はそういう時代であった。(P.223)

農的課題とは「戦後化」し近代化を果たした人間が再び自然とのコミュニケーションを回復することは可能か、それはどのような筋道で可能となるかということであり、1965年以降日本の人々の前に出現した文明史的課題である。(P.224)

農業の課題というのは有機農業であれ何であれコトバにし易いし分かり易い。それに比べ農という課題はとらえどころがない。しかしその深さと射程範囲を見定めておかなければ昨今の農的思考も斜陽化著しい農業や過疎化して消滅さえささやかれる田舎の穴埋めに(自ら進んで)使われて歴史のモクズとなるのが関の山ということになるだろう。ボクたちが直面していのは農業問題でも田舎問題でもなく、もっと文明史的な問なのだから。(P.225)

農の現場には二つの贈与の原理が働いている。卵や米は自然からの「贈り物(もらいもの)」という意識は人も自然の中では何ら特別な存在ではなく、在り方として虫や鳥や獣と同じだという謙虚さを生むだろう。自然の中で生かされている、あるいは分をわきまえるという意識である。他方「飼う・育てる」は動物や植物との戯れの中で親しみや可愛さの感情を生み、一体感をもたらすだろう。

そこには自然から自己を疎外した人間が再び自然と一体化しようとする願望が潜んでいる気がする。「飼う・育てる」は経済よりずっと深い地層に根ざしている。

こうして「農」の現場に二つの贈与の原理が働くことでそこに人と自然を結ぶ通路が開かれる。それが農業の世界が持つ基本的な明朗さや楽しさの根拠であり、農業が直接には自然破壊や生命操作にもかかわらず人間原初の営みのように思えてしまうのではなかろうか。

1965年以前の農業にはおおむねこの贈与の原理と経済の論理が矛盾しつつ併存していた。

「飼う・育てる」という農の現場に働く根源的な贈与の原理をベースとして伝統共同体は非交換経済的な活動にあふれていた。(P.232~)

伝統共同体(ムラ)は解体したと言われて久しい。

むろん今もムラはあるし祭りもある。しかしそれは地縁、血縁でつながった人たちの近所付き合いに近いもので、すでに彼らは個々の暮らしと人生を生きていて基本的には都市民と変わらない。若い人は特にそうだろう。

ムラ共同体を律していた価値や人生観、世界観は戦後精神と真逆だったのであり、それ故戦後精神の中に生きた人にはそれは”見えなかった”ということなのであろう。共同体の解体とは何か、それによって私たちは何を失ったのかという問いは立てようがなかったのである。

”風土”といわれるものが人間の営みとその土地の自然との合作だということからいえば共同体とは”生きられた風土”だと言ってもあながち間違いではない気がする。その共同体が歴史からフェイドアウトしたということは要するに私たちが「暮らし」という身体性のレベルでの自然とのコミュニケーション回路を失った、あるいは社会の土台から人間と自然の共生装置が失われたということになる。

かって日本の田舎はどこへ行ってもムラであり共同体であった。日本近代を牽引したのは工業であり都市であったとはいえ、その発展を支えたのはそのムラであった。

都市の暮らしもまた”根っこ”があったのである。

都市の暮らしから生き物や自然の手触りや息吹が失われ、人々は”裸の個”として生きざるを得なくなった。都市が自然から浮遊するようになったのである。(P.242~245)

そして農場40周年については

40周年などというと私たちはついひとつの組織なり実体としての農場が40年続いてきたと考えがちである。だがそれは違う。実体としての農場など実はどこにもないのである。

多くの人が来て、また去る、その絶えざる流れの中でその時その時にからくも現出する現象としての農場。

ここは農場メンバーが自由な空間にしようと意識しているから自由なのではなく、開かれた「場所」、動的平衡というこの農場のありよう自体が自由の根拠なのである。(P.218)

「たまごの会」、そして「暮らしの実験室」については、私は関係する知人がいるし、やさと農場を見学したこともあるので、一応知っているつもりでしたが、こんなにも豊かで深い言葉が生まれているところだとは知りませんでした。本書に感謝!