4月28日、山陰線から木次線に入る観光列車「あめつち」の旅である。前年秋に引退した「奥出雲おろち号」の後継列車であるが、まずは木次線内をゴトゴトは室。「奥出雲おろち号」の時はほぼ全ての駅に停車していたが、「あめつち」の出雲横田行きの途中の停車駅は木次のみである。座席が全席快速グリーン車というのも関係しているだろう。

4月28日、山陰線から木次線に入る観光列車「あめつち」の旅である。前年秋に引退した「奥出雲おろち号」の後継列車であるが、まずは木次線内をゴトゴトは室。「奥出雲おろち号」の時はほぼ全ての駅に停車していたが、「あめつち」の出雲横田行きの途中の停車駅は木次のみである。座席が全席快速グリーン車というのも関係しているだろう。

木次線に入ると観光案内が始まる。マイクを握るのは「銀河鉄道999」の「メーテル」ならぬ、木次線の「ナーテル」。普段は途中の出雲大東で委託駅長を務める南波さんという方で、こうしたイベント時には「ナーテル」としてガイドに出ているという。この先、雲南市の魅力についてのトークが繰り広げられる。

木次線に入ると観光案内が始まる。マイクを握るのは「銀河鉄道999」の「メーテル」ならぬ、木次線の「ナーテル」。普段は途中の出雲大東で委託駅長を務める南波さんという方で、こうしたイベント時には「ナーテル」としてガイドに出ているという。この先、雲南市の魅力についてのトークが繰り広げられる。

一方、相方としてガイドを務める奥出雲町の担当の方がパンフレットと、オリジナルの「斐伊川和紙」のコースターを配る。江戸時代からの伝統工芸とのことだが、こうした工芸品があるとは初めて知った。斐伊川といえばたたら製鉄の原料となる砂鉄や木材のイメージが強かったのだが、和紙の原料も産出していたとは。

一方、相方としてガイドを務める奥出雲町の担当の方がパンフレットと、オリジナルの「斐伊川和紙」のコースターを配る。江戸時代からの伝統工芸とのことだが、こうした工芸品があるとは初めて知った。斐伊川といえばたたら製鉄の原料となる砂鉄や木材のイメージが強かったのだが、和紙の原料も産出していたとは。

南宍道を経て、加茂中に到着。昔ながらの町並みが広がり、コウノトリの繁殖地としても知られる地区で、家の窓からや、農作業の手を止めて「あめつち」に向かって手を振る人が多い。斐伊川の土手は桜の名所でもある。「奥出雲おろち号」が走らなくなり、「あめつち」も木次線に乗り入れるのは月に4日ほどだが、木次線の新たな顔として歓迎しようという思いは伝わってくる。

南宍道を経て、加茂中に到着。昔ながらの町並みが広がり、コウノトリの繁殖地としても知られる地区で、家の窓からや、農作業の手を止めて「あめつち」に向かって手を振る人が多い。斐伊川の土手は桜の名所でもある。「奥出雲おろち号」が走らなくなり、「あめつち」も木次線に乗り入れるのは月に4日ほどだが、木次線の新たな顔として歓迎しようという思いは伝わってくる。

「ナーテル」の勤務場所?である出雲大東駅を通過。ここまで、駅にはいったん停車するものの扉の開閉はなく、あくまで通過の扱いである。

「ナーテル」の勤務場所?である出雲大東駅を通過。ここまで、駅にはいったん停車するものの扉の開閉はなく、あくまで通過の扱いである。

木次に到着。本来なら10時18分の発車まで10分停車のところ、遅れのため停車時間も短縮されるとのこと。地元の人たちがブラスバンドの演奏や手旗を出迎えるが、慌ただしく時間が過ぎる。以前の「奥出雲おろち号」では木次牛乳などの販売もあったと思うが・・。

木次に到着。本来なら10時18分の発車まで10分停車のところ、遅れのため停車時間も短縮されるとのこと。地元の人たちがブラスバンドの演奏や手旗を出迎えるが、慌ただしく時間が過ぎる。以前の「奥出雲おろち号」では木次牛乳などの販売もあったと思うが・・。

木次を出ると、次は終点・出雲横田。ノンストップではあるが、営業キロと所要時間で計算すると平均時速は30キロしか出ない。ただそれ以上にスローペースである。「奥出雲おろち号」の時は動力はディーゼル機関車だったからそれなりの出力があったが、キハ47とはここまで出力の弱い形式だったっけ。まあ、その分沿線の人たちと手を振り合う光景は見られるのだが。

木次を出ると、次は終点・出雲横田。ノンストップではあるが、営業キロと所要時間で計算すると平均時速は30キロしか出ない。ただそれ以上にスローペースである。「奥出雲おろち号」の時は動力はディーゼル機関車だったからそれなりの出力があったが、キハ47とはここまで出力の弱い形式だったっけ。まあ、その分沿線の人たちと手を振り合う光景は見られるのだが。

「奥出雲おろち号」の時は乗降者の数はともかく、各駅に停車して駅ごとでの地元の人たちのお出迎えがあったし、予約が必要なものもあるが途中駅からの乗り込みやホーム上で弁当やスイーツの販売も行われていた。「あめつち」はこれらの駅は通過扱いで、駅舎を利用したそば屋で有名な亀嵩も、停止することなくそのまま通過する。

「奥出雲おろち号」の時は乗降者の数はともかく、各駅に停車して駅ごとでの地元の人たちのお出迎えがあったし、予約が必要なものもあるが途中駅からの乗り込みやホーム上で弁当やスイーツの販売も行われていた。「あめつち」はこれらの駅は通過扱いで、駅舎を利用したそば屋で有名な亀嵩も、停止することなくそのまま通過する。

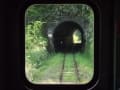

木次線最長、2241メートルの下久野トンネルを抜ける。「奥出雲おろち号」の時はトンネルの冷気が漂い、トロッコ客車内では天井の手作りのイルミネーションの演出もあったが、「あめつち」は気動車が走り抜けるだけである。そもそも、窓じたい開けられないし・・。

木次線最長、2241メートルの下久野トンネルを抜ける。「奥出雲おろち号」の時はトンネルの冷気が漂い、トロッコ客車内では天井の手作りのイルミネーションの演出もあったが、「あめつち」は気動車が走り抜けるだけである。そもそも、窓じたい開けられないし・・。

出雲三成を過ぎ、次の亀嵩ではホームに10人以上の客が「あめつち」を待ち構えていた。しかし列車は通過扱い。普通列車でも事前に予約すれば「そば弁当」を受け取れるのだが、通過してしまうとは・・。乗客の乗り降りという視点だと、木次~出雲横田間で下車する人はほとんどいないということで通過扱いにするのもわかるが、観光列車なのだから従前のように沿線の人たちとの触れ合いやグルメがあってもよいのではないかな。

出雲三成を過ぎ、次の亀嵩ではホームに10人以上の客が「あめつち」を待ち構えていた。しかし列車は通過扱い。普通列車でも事前に予約すれば「そば弁当」を受け取れるのだが、通過してしまうとは・・。乗客の乗り降りという視点だと、木次~出雲横田間で下車する人はほとんどいないということで通過扱いにするのもわかるが、観光列車なのだから従前のように沿線の人たちとの触れ合いやグルメがあってもよいのではないかな。

駅前では地元の「仁多乃炎太鼓」のメンバーによる和太鼓の演奏でお出迎え。

駅前では地元の「仁多乃炎太鼓」のメンバーによる和太鼓の演奏でお出迎え。

出雲横田で1時間50分待ちの13時11分発の木次線備後落合行きに乗れば1日3往復の区間を通り、出雲坂根の三段式スイッチバックを楽しみ、終点の備後落合では芸備線の新見行き、三次行きと「落ち合う」。広島に戻るならさすがにそちらのルートのほうが早いのだが、この先、復路の車窓と、山陰線~伯備線の381系旧国鉄特急色車両への「お別れ乗車」と組み合わせているため、出雲横田から木次方面に折り返す。

出雲横田で1時間50分待ちの13時11分発の木次線備後落合行きに乗れば1日3往復の区間を通り、出雲坂根の三段式スイッチバックを楽しみ、終点の備後落合では芸備線の新見行き、三次行きと「落ち合う」。広島に戻るならさすがにそちらのルートのほうが早いのだが、この先、復路の車窓と、山陰線~伯備線の381系旧国鉄特急色車両への「お別れ乗車」と組み合わせているため、出雲横田から木次方面に折り返す。

備後落合方面に抜ける客もそれなりにいるようで、「あめつち」の乗客はいくらか減ったようだ。12時03分、太鼓のメンバーをはじめ、地元の人たちの見送りを受けて発車・・・。

備後落合方面に抜ける客もそれなりにいるようで、「あめつち」の乗客はいくらか減ったようだ。12時03分、太鼓のメンバーをはじめ、地元の人たちの見送りを受けて発車・・・。