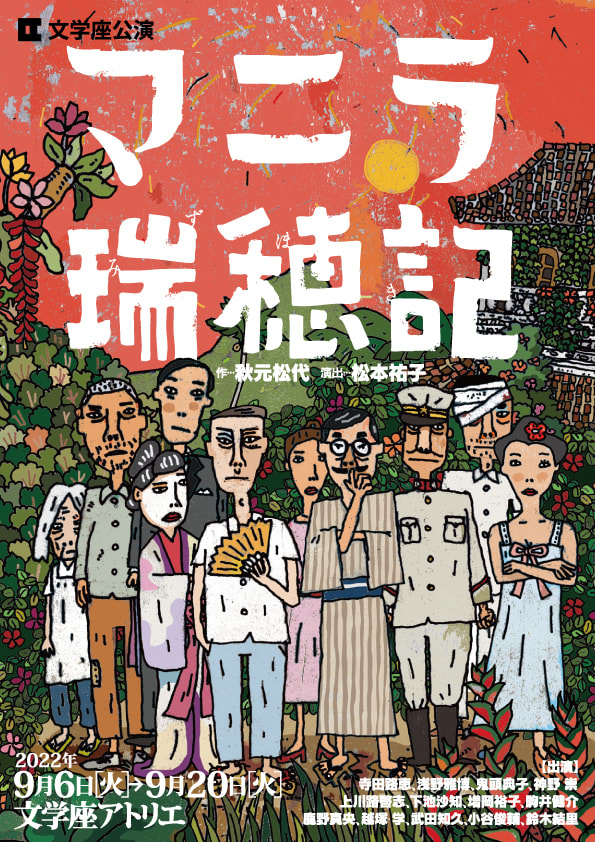

*秋元松代作 松本祐子演出 公式サイトはこちら 信濃町 文学座アトリエ 20日まで

アトリエで行われる本公演の初日を観劇した。本作は2014年春、新国立劇場公演を観劇しており(blog記事)、あれから早や8年が経過。良き手応えを得て「見逃さないで良かった」と喜びつつ、後日知己から舞台に対する違和感を聞いたことを思い出した。舞台と客席の距離が近く、濃密な空間の文学座アトリエでの観劇を前に懸念があったのだが、休憩を挟んで2時間30分のあいだ、それはみごとに吹き飛ばされていた。

1898年(明治31年)フィリピン独立運動の内乱にあって、マニラの日本領事館は運動を支援する日本人志士、帝国軍人、内乱を避けて「からゆきさん」たち女郎衆も駆け込んでいる。そこへ女衒の秋岡伝次郎が登場。さまざまな理由で祖国日本を離れて異国の地で志を遂げ、生き抜こうとする人々が衝突したり混乱したり、また散り散りになってゆく様相を描いた物語である。

身分や職業の違いは明白で、軍人が民間人、とくに女郎たちを見下す振る舞いなど酷いものだが、本作の女郎たちの強いこと強いこと。相手が誰であろうと言いたいことをはっきりと言い、行動も早い。

実は新国立劇場公演に対して知己が抱いた違和感は、女郎を演じた若い女優たちの演技が、型にはまって常套的ではないか(言葉は正確ではない)ということであった。「若い女性はこんな表情でこんな風に話し、このように動く」という一種の形、お約束のような造形のひとつであったのかもしれない。あのときのあの舞台がそうだったと特定できないくらい、その類は少なくない。観る側の自分もまた「そういうものだろう」と刷り込まれてしまった可能性がある。

今回の舞台の女たちも強く激しい。しかし「そういうものかも」といった既成概念を気持ちよく消し去るものであった。要因のひとつは若手だけでなく、鬼頭典子(はま)、増岡裕子(くに)を配役したところにあるのではないか。女たちの年齢は明確にされないため、はまとくにがことさら年上の女郎という設定ではなかったと記憶するが、「苦界に身を沈め、遠い異国にまで追いやられた女」と一色にまとめられず、肝が据わって雄々しくすらあったり、武器を持った軍人に堂々と反論する中にも色香を感じさせたりする。鬼頭と増岡が軸になり、鹿野真央のタキは聡明に、下池沙知のいちは哀れにそれぞれの人物像が際立つ。今回が初めての劇団公演出演となった鈴木結里のもんは、抜け目のない計算高さを持った嫌な人物かと思わせて、芯の強い健気なところを矛盾なく見せる。これはなかなか難しい造形で、朋輩衆の存在あって成立するものではないだろうか。

極めつけは謎の女シズ役の寺田路恵である。からゆきさんの成れの果てであり、近代国家として世界の雄たらんとしていた大日本帝国の華々しい表舞台の裏、影のような存在である。シズにとっての祖国とは何なのか。燃え盛る領事館にひとり取り残され、さっきまで日の丸が掲げられていた壁に手を伸ばすさま、振りむいてこちらを見据える表情など、台詞を発しないことで、恐ろしいまでに鋭く鮮烈な印象を残す。

男性陣も大健闘だ。おっとりと品のいい青年風だった浅野雅博が、いつのまにか酸いも甘いも噛み分け、表も裏も知り尽くした領事の高岡のような人物を自然にやわらかく、すっきりと知的なイメージの神野崇が女衒の秋岡を泥臭く(この方は公演が終わるまでにもう少し化けると思われる)等々、これまで積み上げてきた経験を活かす、というよりいったん捨てて挑戦したかのような潔さがある。

『マニラ瑞穂記』は、夥しい死者が、かつては生者であったことを示す物語だ。演劇は死者の言葉を生きた俳優の声とからだによって再生産し、現在の観客に届けるものだ。本作の初演は1964年、東京オリンピックが行われた年である。そして今、コロナ禍の中で開催された2度めのオリンピックの利権汚職の報道や元首相の国葬をめぐる議論が喧しいなかで本作が投げかけるものは重く、深い。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます