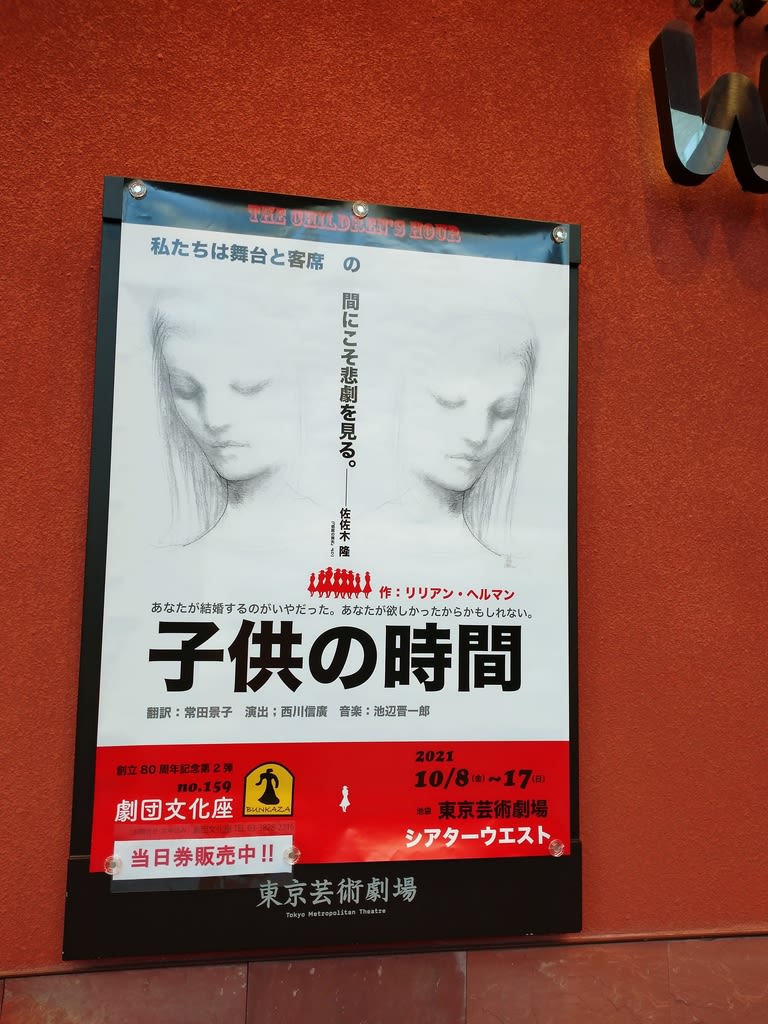

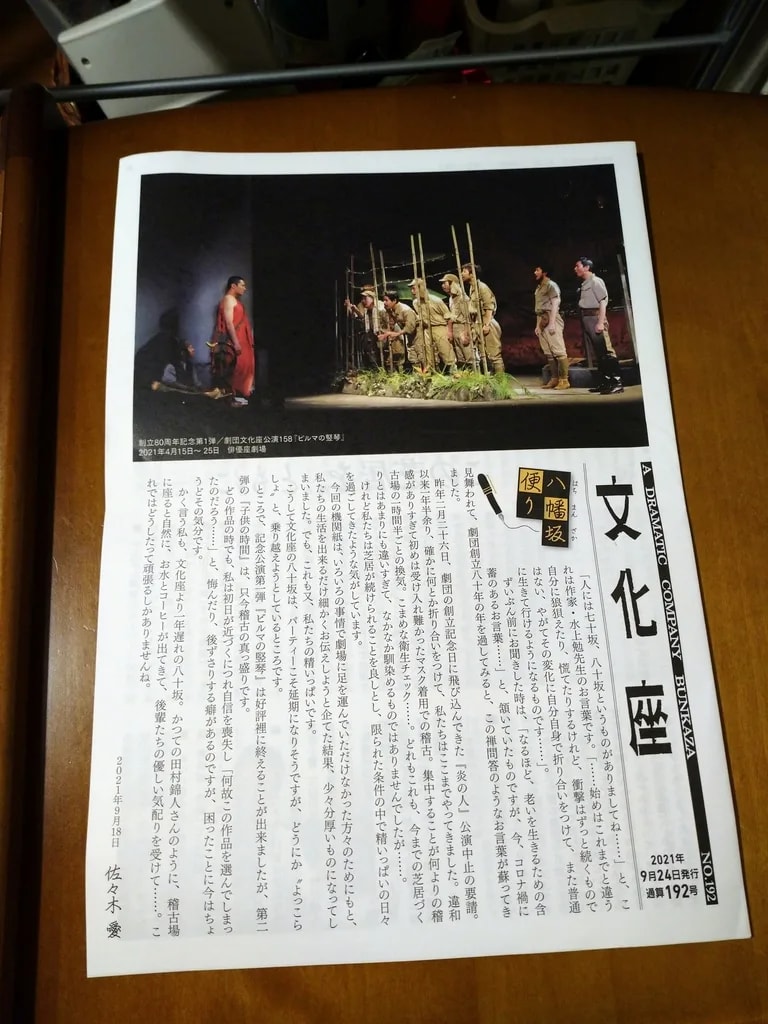

*創立80周年記念第2弾 リリアン・ヘルマン作 常田景子翻訳 西川信廣演出 公式サイトはこちら 東京芸術劇場シアターウェスト 17日で終了

1934年にアメリカで発表されてブロードウェイで大ヒットの後、オードリー・ヘップバーンとシャーリー・マクレーン共演の映画『噂の2人』としても広く知られる作品で、日本での上演の機会も少なくないが、自分は今回がはじめてとなった。

1934年にアメリカで発表されてブロードウェイで大ヒットの後、オードリー・ヘップバーンとシャーリー・マクレーン共演の映画『噂の2人』としても広く知られる作品で、日本での上演の機会も少なくないが、自分は今回がはじめてとなった。

1930年代、アメリカはマサチューセッツ州郊外が舞台である。カレン(髙橋美沙)とマーサ(姫地実加)は志を同じくする親友だ。懸命に働いて農場を買い取り、小さな寄宿女学校を開いた。ふたりは学校の経営者であると同時に女生徒たちの教師として充実した日々を送り、カレンには快活で心優しい医師カ―ディン(米山実)という婚約者もいる。女生徒たちは概ね学校も先生たちのことも好きで、元気に生活しているようだが、メアリー(原田琴音)という生徒は、たびたび勝手な振舞いをし、しかもそのことについて嘘を重ねてカレンたちをてこずらせている。カレンは辛抱強くメアリーとの対話に努めるが、メアリーが祖母のティルフォード夫人(佐々木愛)に嘘の告白をしたことから、日常の歯車が狂いはじめ、物語は悲劇的な結末を迎える。

舞台は寄宿学校の教室からティルフォード夫人の邸、ふたたび教室に戻る。どちらもリアルに作られた重厚な舞台美術で、家具調度など細かいところまで丁寧に作り込まれている。装置がゆっくりとスライドして入れ替わり、場面が転換する。第一幕から第二幕の転換の際、この時間がいささか長く感じられた。シンプルで無機的な美術であっても、例えば椅子一つ動かすだけでも場面が変わったことが伝わると思ったのだが、物語が進むうち、この時間は作品が必要とする長さではないかと、自分の感覚が変容していることに気づいた。悪い方へ深刻な方へと急展開する物語の流れを体感するには、「スピーディーな場面運び」はふさわしくないのではないか。嫌なことになりそうだ…観客の心にこの感覚をゆっくりと、しかし確実に生まれさせるのに、必要な長さであったのだ。

前述のメアリーが非常に厄介な人物で、甘やかされたわがまま娘の域ではなく、嘘を重ねて周囲の大人を翻弄するばかりか、気の小さい同級生の弱みにすかさずつけこみ、暴力的な言動で自分の支配下に置く。相手が嫌がることは何か、どうすれば自分の言いなりにできるかを瞬時に察知し、怒ったり泣いたりも自由自在。子どもの他愛ない嘘とはとても言えず、他人を傷つけ、貶める悪魔性と毒性を持つ。これはもう病的なレベルではないだろうか。

演出の西川信廣のパンフレット寄稿によれば、本作は1810年にスコットランドで起こった実話が基になっているとのこと。1934年のブロードウェイでの初演では同性愛を扱った作品であるために何人もの女優が出演を断ったことや、上演許可の下りない都市も多くあり、ピューリッツァー賞の有力候補となりながら、選考委員長の猛反対があったことなど、名作の誉と同じく、問題作であったことが詳細に記されている。

では本作は同性愛を題材にした社会派劇であるかというと、それも違うと思われる。多様性を説き、偏見や差別をなくすことを訴えるものでもない。賢明な大人が何人もいるのに、悲劇を止めることはできなかった。メアリーのついた数々の嘘のうち、カレンとマーサの「不自然な関係」についてのそれが決定打になったことは確かであるが、そこにのみ物語の核があるのではないと思うのだ。

最大の問題の人物はメアリーであるが、嘘の共犯を強要されたり、お小遣いを取り上げられて、手なずれられる女生徒たちはまだしも、カレンとマーサは、若いながらプロの教師である。カレンの婚約者カ―ディンはティルフォード夫人の甥で、つまりメアリーにとっては従兄にあたり、年の離れた困った従妹が仮病を訴えることにも優し過ぎず厳し過ぎず、実に的確な診断を下す。孫を心から愛するティルフォード夫人ではあるが、愛情ゆえに公正な態度をとる。メイドのアガサ(小谷佳加)もただただ主にかしずく召使ではなく、わがまま嬢ちゃんには容赦ない。

なのにおばあさまは孫の嘘を信じて、子どもたちを学校から去らせるように他の父兄へ連絡するなど暴走し、カ―ディンは恋人に疑いを抱くなど、あとひと言、ほんの少し立ち止まって冷静になって嘘の裏を取ったり、無理ならひとまず逃げ出すなど、何らかの打開策がなかったのかと歯がゆくてならない。そして最悪の結末に至ってはほんとうにやりきれず、後味の苦さ、重さは否めない。にも拘らず、終演後の複雑な晴れやかさは、精巧に構築された戯曲の台詞運び、慎重で丁寧な演出、それに応える俳優陣の演技を受け取ったことによる。

佐々木愛のティルフォード夫人は、カレンとマーサを論破して退ける第二幕では権高なほどに強固な意志を持つ老女を毅然と演じ、ある意味孫のメアリーに次ぐヒール役となるが、真実を知ったあとの第三幕では、表情の動き、杖を突いて歩くその足取り、カレンにつと手を伸ばすその仕草にまでも、一点の曇りもない悔恨と懺悔だけでなく、事態を少しでもよい方向にしたいという望みを感じさせて見事というほかはなかった。この方なら大丈夫だ。観客にそう思わせる。

またマーサの叔母で女優のモーター夫人は、メアリーとは別の意味で困った人物で、ことの発端は彼女にあると言ってよい。過去の栄光(どこまでほんとうかは怪しいものだ)にすがり虚勢を張る様子は失笑もので、ティルフォード夫人は最後に挽回する場面があるが、モーター夫人にその機会はない。演じるのは客演の新井純。昨年2月『炎の人』にベルト・モリソウ役での客演や、同年11月の「語りと音楽による『夢十夜』全作品」のような知的で鋭い印象が強いが、今回は薄っぺらな人物が薄っぺらなまま終わるという、俳優としてはある面で辛い役どころを堂々と演じて佐々木愛と双璧であった。2007年、劇団俳小が本作を上演したときはティルフォード夫人を演じたとのことで、見逃したことが残念である。

メイドのアガサは前述のように使用人である以前に、きちんとした大人として子どもに接することのできる人物だ。嬢ちゃんがどんなわがままを言っても動じなかったアガサが、第三幕で憔悴しきったティルフォード夫人を会わせようと、カレンに懇願する場面では厳しさと温かさを持ち合わせた女性であることがわかる。小谷佳加は2015年、文化座がアトリエで上演した三好十郎の『稲葉小僧』での惚れ惚れするような婦長役から、また新しく「プロの働き人」を演じて嬉しい再会であった。もう一人、女性とのエリザベスと食品雑貨店の少女(原作では小僧)を演じた深沢樹も、特に後者において、噂が広まって外出もままならないカレンとマーサを「世間代表の目」のごとくじろじろと見る。ありきたりになりがちな場面だが、興味津々ながら抑制したところがあり、この少女が働いている環境や生い立ちなども想像してみたのであった。

アフタートークで佐々木愛さん、キャスティングの段階で「ティルフォード夫人とモーター夫人、どちらを?」と訊かれて、モーター夫人が面白そうに思えたと話していました。

「わたしの部屋に鍵穴はないわ」この台詞で、「よし、行ける!」と思ったのに、メアリの奴めっ。

でもトラブルの渦中にあると、立ち止まれず引き返せなくなる可能性は大いにあります。