Moon Mullican (4)

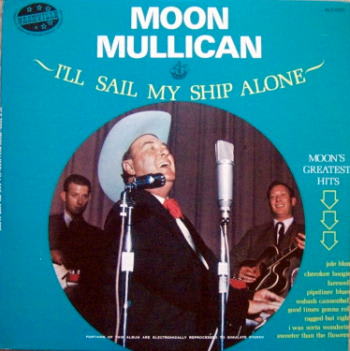

米国盤 Nashville Records NLP-2080 I'll Sail My Ship Alone

(1)I'll Sail My Ship Alone (2)Jole Blon (3)Cherokee Boogie (4)Pipeliner Blues (5)Good Times Gonna Roll Again (6)Sweeter Than The Flowers (7)Wabash Cannonball (8)Ragged But Right (9)I Was Sorta Wonderin' (10)Farewell (Instrumental 曲)

<ムーン・マリカン物語 Part 3>

しかしムーン・マリカンは1950(昭和25)年には自分のレコーディングレパートリーのさらなるコントロールをし始めたようにみえます。

ムーン・マリカンがレコーディングしたものには King レコード社の R & B(リズム&ブルース)アーチスト Tiny Bradshaw が書いた最高にホットな曲 ” Well, Oh, Well ” や同じ King 社の R & B アーチスト Bullmoose Jackson がヒットさせ、後に country boogie の古典曲ともなった ” Cherokee Boogie ”のオリジナル録音などがあります。同じく1950年に録音した Roy Brown 作の ”Grandpa Stole My Baby ”では管楽器を使ってもいます。管楽器奏者たちはただレコーディングに駆り出されただけとはいえ King 社での多くの R & B セッションで演奏した黒人R&B プレイヤーそのものでした。

1951年~1952(昭和27)年はムーンはオープリーのスターとして演奏ツアーを続けました、しばしばハンク・ウィリアムスとも一緒になっています。 友人達の話や出版物の記事によると あるツアーで一緒になった時 ちょっとしたヒントからムーンとハンクはある曲作りに夢中になり始めたのだそうです。人の話によると、ムーンが ”New Jole Blon ” に付けたと同じような歌詞を作り ハンクがそれをノートに書き留め、それから2人は ”Big Texas”という古曲のメロディにあてはめて ”Jambalaya” を作った-というのです。 その曲はすぐにカントリークラッシックになって1952(昭和27)年にハンクの歌でヒットしたのでした。ハンクの名前だけが作曲家としてクレジットされてムーンは関係していないようにみなされている事実に対してもっと不満があったのでしょうが・・・全てはうやむやになってしまったのでした。

1952~1953(昭和28)年は多くの異例のセッション(unusual sessions と表現)をしています。一つは L.A (ロサンジェルス)でのもので Speedy West のスティールギターに Jimmy Bryant と Billy Strange のエレキギターを加えたものです。そのセッションでは ”Tokyo Boogie”と ”Pipeliner's Blues”の別ヴァージョンが録音されています。2曲ともこのLP( Part1のLP写真)に入っています。 別のセッションでは管楽器とサキソフォンを使って ”I Done It”、”Rocket To The Moon”を含むナンバーがあり、2曲ともムーンが jump-styled black blues に強く密接な関係がある-ということを実証するものとなっています。この2曲は奇跡的な成功をおさめたのですが、R & B 専門のラジオ局では脚光を浴びることはありませんでした。

1955(昭和30)年には事態が一変し始めたのは明白でした。エルヴィス・プレスリーの Sun レコードでの初レコーディング曲群がアメリカ南部を席捲し始めたり、初めの頃はカントリーヨーデル歌手として western band を率いて活動していた Bill Haley ()が ”Rock Around The Clock”のヒット でトップチャートに躍り出たりしたのでした。 そこで ムーンも変わる決心をしたのです。 その頃オープリーを去っています、よりよい稼ぎを求めてロードに出ても Grand Ole Opry で演奏するために毎週土曜日にはナッシュビルに駆けもどって来なければならない・・・・・ということに価値を見出せなくなった(足かせになるということなんでしょう)-と判断してのことでした。

動機ははっきり判らないのですが、エルヴィス・プレスリーが初めて大地を揺るがした Dorsey Brothers TV Show に出る丁度2日前の1956(昭和31)年1月26日に ムーンは Boyd Bennett & the Rockets というBill Hayley スタイルのバンド と一緒にスタジオに入っていったのでした。 エルヴィスの成功に触発されて幾人かのカントリー歌手がロカビリー演奏に挑戦しましたが、 Marty Robbins と Johnny Horton の見事な成功例を除けば 大半の歌手は順応出来なかったといっていいでしょう。そんな中 ムーン・マリカンは順応することにそれほど困難を感じなかったのです。つまりムーンが初期の頃に演っていた music の下地にあったロカビリー的要素が功を奏したという訳です。 彼の ”Seven Nights To Rock” や ”I'm Mad With You” は大成功とまではいかないまでも一部では成功を収めたのでした。

しかし、ロカビリーを演っても Moon Mullican はそのスターにはなれませんでした。頭が禿げて太っていて50才に手が届こうとするムーンではとてもプレスリーや Jerry Lee Lewis や Carl Perkins に肉迫するだけのものはなかったのでした。 the Boyd Bennett Session を終えるとムーンは Decca レコード社に移籍し、”Moon's Rock ”など数曲の素晴らしいロックンロール曲をレコーディングしています。1960年代初めには Starday レコード社に移籍して Kingレコード時代のヒット曲の再録音を含むいくつかの佳曲をレコーディングしてもいます。

彼の最後のビッグヒットは1961(昭和41)年の ”Rugged But Right ” でした、ムーンはテキサスでは依然としてホットな活動を続けていたのです。しかし、世の中の音楽的嗜好の変化が徐々に大きく影響し始めてくるとムーンは地元に留まることが多くなってくるのでした。1962(昭和42)年のカンサスシティでのショウで 演奏中に心疾患を起こしてしばらく出演できなくなりましたが、

次の年にはカムバックし て典型的な Moon Fashion でステージに復帰してスターデイ社でレコーディングしたドライブのかかった killer ヴァージョンスタイルの ”Pipeliner's Blues” を演って聴衆の拍手喝采を浴びたのでした。

ムーンは Hall-Way とか Spar といった弱小レーベルにレコーディングを続けましたが1960年代中期になると輝きに衰えが見え始めたのは明らかでした。安っぽいアレンジでムーンの contemporary sound への見え透いた試みがなされはしましたが、実際は彼の初期のサウンドにも劣るようなものでした。

1966(昭和46)年末にもう一度だけナッシュヴィルでレコーディングセッションがもたれました。 それから程なくして1967(昭和47)年1月1日深夜 心臓麻痺を起こしたムーンは2時間後に帰らぬ人となったのでした。1月3日 Beaumont で行われた葬儀には Jimmie Davis(ムーンがかつてルイジアナ知事選挙で応援したカントリー歌手) が出席して弔辞を述べ 追悼の歌も歌ったのでした。Ray Price and the Cherokee Cowboys が♪の形をした大きな花輪を送ったそうです。

確かに Moon Mullican の音楽と似たような音楽をやっている人はいます、しかしそれは今日でも Jerry Lee Lewis や Micky Gilley その他大勢によってフォローされてスタンダードになっているムーンのあけっぴろげで自由闊達なやり方なのです。 Moon Mullican はロカビリーやロックンロールの基礎確立に貢献したといえます、もしそれが信じられないようでしたらこのレコード(Part1 に載せたレコード)にある曲の数々を聴いてみて下さい-きっと納得がゆくはずです・・・・・・以上で翻訳終わり

ところで今回載せたレコードは、ムーン晩年在籍の Starday Records の廉価レーベルである Nashville Records 盤です。ムーンのピアノに単音のフィドル( country style のバイオリン)とスティールギターだけでシンプルですが何ともいえない Classic Country のよさが出ているものになっています。ムーンの声はややハスキーでやわらかいのでとても聴きやすくて私は boogie よりも普通のカントリー曲が好きです。

CDは幾つか出ているみたいです。スターデイ レコード時代の音源がCDになっているといいんでしょうが・・・・・・終わり

Moon Mullican (3)

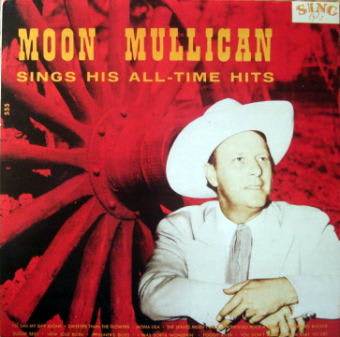

ヨーロッパ盤 Official Records Sing-555 Moon Mullican Sings His All-Time Greatest Hits (原盤は アメリカ King Records-555)

(1)I'll Sail My Ship Alone (2)Honolulu Rock-A Roll-A (3)The Leaves Mustn't Fall (4)Mona Lisa (5)Sugar Beet (6)New Jole Blon (7)Sweeter Than The Flowers (8)Pipeliner's Blues (9)I Was Sorta Wonderrin' (10)Cherokee Boogie (11)You Don't Have To Be A Baby To Cry (12)Foggy River

<ムーン・マリカン物語 Part 2>

ムーン・マリカンの人を引きつける個性が功を奏してめでたく Cliff Bruner & the Texas Wanderers に入ることができたのでした。彼はそこでは Bruner と共に ”Pipeliner's Blues ”(この曲はムーンにとって終生の定番曲になった) の初ヴァージョンを含む多くの曲をレコーディングしたのでした。また the Sunshine Boys や Buddy Jones 、Jimmie Davis 、the Modern Mountaineers 等といった人達ともレコーディングしています。そして、1939(昭和14)年にカントリー界初めてのトラックドライバーソングである Ted Daffan (1912-1996 テキサス州出身のカントリー歌手) の ”Truck Driver's Blues ” を Cliff Bruner and his Boys と共にレコーディングしたのもムーン・マリカンでした。これらの個人やグループと一緒にレコーディングしたムーンの作品群は 全て嬉々として気ままに何でも採り上げた戦前の Western Swing が反映されており ”Joe Turner Blues ” から ”Blue Skies ”、”When You're Smilin' ”まであらゆるものを歌っていました。

1943(昭和18)年にムーンはジミー・デイヴィス(1899~2000年 ルイジアナ州出身 ”You Are My Sunshine ”で有名なカントリー歌手。ルイジアナ州知事を2回つとめています)のためにツアーバンドを結成してルイジアナ州知事選挙戦に携わりました。それには当時ほんの若造で 後にWestern Swing の伝説的なフィドル奏者(カントリースタイルのバイオリン奏者)となった若き日のジョニー・ギンブルもテナーバンジョー奏者として参加していました。そのギンブル曰く、「何はともあれ彼はジミー・デイヴィス票獲得に奔走したと確信できますよ」とのこと。 ムーンは stop time(選挙演説などが終わって合間の時間などを指しているんだと思います)に ”That's What I Like About The South ”と題して次のように歌ったものです・・・・”Long about three or four months from now You can do us a favor and I'll tell you bow Go to favor and I'll tell you bow Go to the polls and I know you can- JIMMIE DAVIS is your man!! ”・・・・・ギンブルは「ムーンはいつも満場の喝采を浴びていましたよ」・・・と付け加えた。

戦時中はムーンとクリフ・ブルナーは The Showboys と称するバンドを押し立ててテキサス州の Beaumont 辺りで仕事していました、ラジオショウやクラブで演奏したりバーベキューレストランやダンスホールといったところでです。1946(昭和21)年には新しく設立された King レコードのオーナーである Syd Nathan と知己を得て10年間にわたってこのアルバム(Part 1. に載せたLP)にある16曲のようなきわめて優れた音楽を生み出し続けたのでした。 万事にそつがなくて、野心家で怒りっぽく、いつも口にくわえタバコの Syd Nathan はまさに King レコード社を設立したばかりでした。1946(昭和21)年に出されたムーンの初めてのソロレコーディング曲 ”The Lonesome Hearted Blues”(King 565)は新設の King レコード社だったため(商品の)流通問題のために困難を伴ないました。

1946(昭和21)年の秋に行われた first session では ”What A Soldier Knocks and Finds Nobody Home ” のようなセンチメンタルなカントリーバラッドから熱気に溢れた ”Shoot The Moon ”や ”Don't Ever Take My Picture Down ”といった曲まで16曲をレコーディングしています。この1回目のセッションで録音した曲の中に Harry Choates ()のヒット曲 ”Jole Blon ”の風刺ヴァージョンとして ”New Jole Blon”をレコーディングしたのでした・・・・・その中でオリジナルでは Cajun フランス語で歌われた歌詞のところを早口のでたらめ英語に置き換えて歌っています。ところがそれが1947(昭和22)年にヒットして King レコードが独立レーベルとして立ち行くための助けになった一要因ともなったのでした。

ムーンの次のヒット曲は1947(昭和22)年秋にオハイオ州シンシナチで録音された後すぐに発売されたとても感傷的でセンチメンタルな曲 ”Sweeter Than The Flower ” でした。その感傷的な曲は ムーンのいつものレパートリー(Moon's normal repertorie と表現)とは多くの点で正反対の曲といってよいものでした。しかし、彼はまた時折り古曲 ”Deep Elm”のバリエイションである ”Triflin' Woman Blues”のようなアップテンポの stompers(足を踏み鳴らしたくなるような調子の曲)もレコーディングしています。そのようなナンバーではテンポの速い Swing Jazz や黒人音楽に影響されたムーンの歌い方、持ち前の piney woods piano playing がそっくりそのまま出ています。

センチメンタルな曲のレコーディングはどうみても彼自身が選んだものではありませんでしたが、当時のカントリー市場では感傷的なバラッドがより好まれる状況にある-ということを Syd Nathan も感じとっていたので-ムーンの感傷的な曲はそのことと大いに関係があると思われます ( 私感ですが・・・・・第二次世界大戦という殺伐とした時代が終わってすぐの頃なので 音楽的にはよりロマンチックなものが人々の間で好まれた時代だった-と言えるんだと思います-ハンク秋山- )。 ”テーブルの上の酒瓶はピンピンはねなきゃね”・・・・・という持ち前の哲学があって舞台でのムーンは相も変わらず Swing (onstage Moon rocked it と表現 ) していたのでした。自らの人気の広がりと共に1940年代末までカントリーをやり続けたのです。 そして彼は1949(昭和24)年にフロリダを演奏旅行した時に 短期間のうちにトップスターに登りつめてきたある若いカントリー歌手に出会いました、それが Grand Ole Opry ( 1927年以来 今日までテネシー州ナッシュヴィルで続いている Country Music Show )の新人スター Hank Williams だったのです。 二人はすぐに仲良くなり ハンクがムーンをオープリーの永久メンバーに加えてくれるように取り計らってくれたのでした。オープリーのお偉方はムーンの持ち楽器が弦楽器でないのを理由に渋ったのですが結局渋々ながら受け入れてくれたのでした。

ピアニストやフィドラー(カントリースタイルのバイオリン奏者)というのは初期のオープリーではありふれているとみなされたが故の扱いだったのです。本来ならムーン以前に誰かがピアノという楽器を弦楽器に劣らないくらいの位置づけをしておいてくれるべきだったのですが、結局はムーンのビッグヒット ”I'll Sail My Ship Alone” が出て初めてオープリーでピアノの価値が確立された-といえるのでした。オープリーのお偉方は彼に ”The King of The Hillbilly Piano Players ”という称号を送ったのでした、ムーンはオープリーで初めての歌うピアノ奏者になったのでした。 続く

( このレコードは1988(昭和63)に出たデンマーク盤ですがCDの時代になってレコードが売れなくなったためか新品なのに600円くらいで売っていました。相当昔のアメリカの Kingレコード原盤をそのまま使っています。 なおこのレコードはCD(King KCD-555)にもなっているようです・・・・・ムーンの歌っていいね )

Moon Mullican (2)

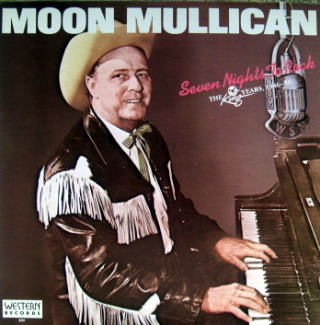

米国盤 Western Records-2001 Moon Mullican Seven Nights To Rock / The King Years, 1946-56

(1)Seven Nights To Rock (2)Southern Hospitality (3)Well, Oh Well (4)Grandpa Stole My Baby (5)Cherokee Boogie (6)What Have I Done That Made You Go Away (7)Tokyo Boogie (8)Shoot The Moon (9)I'm Mad With You (10)I Done It (11)Rocket To The Moon (12)Trifling Woman Blues (13)Good Deal, Lucille (14)Don't Ever Take My Picture Down (15)Rheumatism Boogie (16)Pipeliner's Blues

私はマール・トラヴィス(1917~1998年 ケンタッキー州出身)とか ここに採り上げたムーン・マリカン(1909~1967年 テキサス州出身)とかいった昔の歌手だけれどもどこかお洒落で洒脱な雰囲気を持ったカントリー歌手がとても好きです。楽器の上手い人はたくさんいますがどういうわけかこの2人のような雰囲気を持った人には現代のカントリー歌手には見当たりません、私が見つけられないだけ・・・・なのかも知れませんが。 この Moon Mullican のレコードは15年位前に偶然出会ったもので1300円位で買ったもの・・・・・ジャケット裏に Rich Kienzle という人がムーン・マリカンについて割と詳しくぎっしりと解説を書いていますので 「ムーン・マリカン物語」 という形で補足()や私の感想を加えながら3回に分けて訳して載せてみたいと思います。けっこう一般の辞書には載っていないようなslang(俗語)が出てきます---そのままの形で載せましたが判り次第訳文に変える予定です。人名も沢山出てきてそれぞれ country music 界の歴史的な人達なんでしょうが煩雑になることを避けるため最低限の補足にとどめました。

<ムーン・マリカン物語 Part.1>

1981(昭和56)年の初夏の頃 ”the Killer ”と異名をとる Jerry Lee Lewis (1935年~現在 ルイジアナ州出身のカントリー、ロカビリー歌手) の伝記本2冊のうち1冊目が出版されようとしていた。ジェリーの従兄弟にあたる Micky Gilley (1936年~現在 ミシシッピ州出身のカントリー歌手)はこの世界では最も人気のあるカントリー歌手の一人ですし、もう一人の従兄弟で聖職者の Jimmy Lee Swaggart は広く人気のあるテレビ巡回牧師です。3人には一つの共通点があります・・・・それはたたきつけるような、ほとばしるような Country/ Boogie / Blues のピアノ奏法で、いずれもルイジアナ州 Ferriday にいた子供時代に習い覚えて以来やってきたピアノ奏法です。幾人かのピアニストが彼らに影響を与えています・・・・ひとりはナッシュヴィル出身の最も有名な黒人ピアニスト Cecil Gant 、それにサンジェゴ出身の Country Boogie whirlwhind の Merrill E. Moore() 、もう一人の hillbilly boogie のチャンピオン Roy Hall 、そしてこのレコードの主人公で the King of the Hillbilly Piano Player と云われた Aubrey "Moon" Mullican です。

ムーンは今日に至るまでCountry music pioneer(先駆者)として認識されてきませんでした。同じカントリー仲間のだれからも tribute album は有りませんし彼についての伝記や音楽について詳細な研究もありません。彼がこれまでにレコーディングしたあらゆるテイクや曲の膨大なディスコグラフィーからのレコード再発もありませんでした。そうしたことにもかかわらずムーンの偉業にゆるぎはないのです。

第一に ピアノを弾きながら歌う-ということでは恐らく彼が初めてのカントリーピアニストでしょう。ムーン以前の country pianist はバックアッププレーだったり western swing band でのリードプレイだったり でした。当時のカントリーシンガー達の持ち楽器はギターであってピアノではなかったのです。

第二にムーンは黒人ブルースや barrelhouse piano style の影響を示した初めての白人カントリーピアニストの一人でした。全てが Merrill Moore から Jerry Lee Lewis や Ronnie Milsap(1945年~現在 ノースカロライナ州出身の盲目のカントリー歌手) 、Gary Stewart() といった人達に道を拓く先駆けとなったのでした。

Aubrey Mullican は1909(明治42)年 3月29日テキサス州 Polk County(郡)の Corrigan にある小さな村に生まれました、ヒューストンとビューモントの北60マイルにある辺りです。東テキサス地方は松が生える森林地帯で、そこは伐採に従事する黒人労働者の材木キャンプが点在するところでした。キャンプには安酒場があって、それは黒人 blues や barrel house music が取り混ぜになって酔っぱらいと喧騒の荒っぽい安酒場でした。そんな酒場では Buster Pickens とか Cowboy Washington といった派手な名前ながら無名のピアノ奏者連中が幅を利かせていてlocal legend として活躍していました。彼らの名声がキャンプ以外の地に広がらなかったのは不思議なくらいです。そんな音楽に親しんだひとりに Joe Jones がいました。彼は Mullican farm の小作人で8才の頃のムーンに blues guitar を教えた人でした。

同じその頃にムーンの父親が20ドルの pump organ を買ってきたので彼の娘達は教会でオルガンを習い覚えたのでした(当時Mullican家は週に3日教会に通っていたそうです)。父親は自分の息子が材木キャンプの安酒場のピアノ奏者達がやっているような類の音楽をオルガンを使って無断で練習し始めるのを嫌ったものでした。しかしムーンはやり続けます、pump organ を blues と boogie style に応用して chugging で infectious な”pumping piano style” の先駆者になるべく習い覚えたのでした。

14才の時 Corrigan の北方にあるテキサス州 Lufkin という町のあるカフェでのことはいまや伝説になっています・・・・2時間ピアノを弾きっぱなしでポケットが40ドルのチップでいっぱいになったといいます。そうしたことがあっても父親の機嫌をよくすることにはつながらず、結局多くの喧嘩のすえ切れてしまったムーンは 16歳になった時農場を後にヒューストンへと飛び出していったのでした。そこでの数年間はカフェや cathouse で演奏しましたが、どこにいっても 何故か”Moon”というニックネームがついたのでした・・・・・それについてある人は彼がいつも夜仕事しているからだろう-と言い、別の人は例えば Cliff Bruner() が自らを” Moonshine ”と呼んだと同じように同時代の人とみなされたんだといいます。今となっては正確な由来についてはおそらく永遠に判らないでしょう。

1930年代中頃までには Milton Brown(1903-1936 テキサス州出身 Western Swing 創設者の一人) と Bob Wills(1905-1975 テキサス州出身 Western Swing の王者) の2人は テキサスやオクラホマでラジオ、レコードあるいはダンスホールで Western jazz music の演奏活動をやり始めていました。勿論、Milton Brown は1932(昭和7)年に自分のバンド The Musical Brownies(=ミルトンが the Light Crust Doughboys をやめて結成したバンド) に Fred ”Papa”Calhoun というピアノ奏者を加えてピアノをリード楽器としてカントリーに用い始めたパイオニア的人物でした。このカルホーンのピアノ演奏は the Musical Brownies によく合ってバンドにとって必要不可欠な音になったのでした。この original Brownies は1936(昭和11)年にMilton Brown が交通事故死してバンドが解散になるまで続きました。しかし、ピアニストのFred Calhoun はミュージシャンではあっても歌手ではありませんでした。

the Brownies が解散してフィドル奏者(カントリースタイルのバイオリン奏者)の Cliff Bruner とスティールギター奏者の Bob Dunn が自分達のバンド(バカヴォンズのことか・・・)を結成しました。その頃ムーン自身は the Blueridge Playboys というバンドに在籍していましたが、Cliff Bruner が新しいバンド the Texas Wanderers を結成してピアノ奏者を雇うべくオーディションをした時に ムーン よりもずっと優秀なプレイヤーがいたのにもかかわらずMoon Mullicanを採用したのでした。 続く

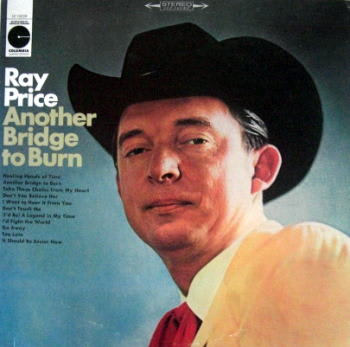

Ray Price (5)

米国盤 Columbia Records LE-10028 Ray Price Another Bridge To Burn (原盤はCS-9328)

(1)Healing Hands Of Time (Willie Nelson)(2)Another Bridge To Burn (Harlan Howard)(3)Take These Chains From My Heart (Fred Rose) (4)Don't You Believe Her (Nat Stuckey)(5)I Want To Hear It From You ()(6)Don't Touch Me (Hank Chochran)(7)( I'd Be ) A Legend In My Time (Don Gibson) (8)I'd Fight The World (Hank Chochran & Joe Allison) (9)Go Away (Willie Nelson)(10)Too Late (Jimmy Wakely)(11)It Should Be Easier Now (Willie Nelson)

このアルバムはレイ・プライス (1926年~現在 テキサス州出身) のカントリー・バラッドの上手さがきわだつもの。全曲ミディアム~スローテンポな曲で、これだけかったるい曲のオンパレードだと途中でだれてしまいそうなのに フィドル(カントリースタイルのバイオリン)とスティールギター入りの純カントリースタイルで 女性コーラスも入らないものなので Ray Price の歌の上手さをじっくり味わうことが出来るものになっています・・・・聴いていると本当に素晴らしいなあ-大人のカントリーだなあ-と感じますし、秋~冬の夜長に聴くととても映える感じです。 レコードジャケットもいい雰囲気で、数あるレイ・プライスのアルバムの中からファンからの要望で1966(昭和43)年発売のものが再発売されたもの-というだけあって(ジャケットのマークのところに Re-Released By Popular Demand と書いてあります)歌の中身の濃さには納得・・・・・です。

レコード盤の各曲クレジットを見ると当時の(1960年代頃の)の名作曲家と思われる人達が名前を連ねています・・・・・曲名のあとの()内に作曲家を書いておきました。 内容的には男女間の確執、機微の違いによる別れ、新しい出会い・・・・・といったまあ日本で云うところの”演歌”の世界なんでしょうけど、レイ・プライスのしわがれ声とシャウト唱法 ( けっして美声ではないと思いますがとっても味のある歌い方 ) で聴かされると うっとりしてしまいます。ツボをよくこころえた steel guitar と 単音の fiddle (カントリースタイルのバイオリン)そして時折り聴かれるレキントギター風の生ギターが ”カントリーバラッドの良さ”を引き立ててくれています。

レイ・プライスのバンドは the Cherokee Cowboys といって名門バンドのひとつと言われていました・・・・・そこからは若き日のウィリー・ネルソン(1933年~現在)の他にカントリー歌手として名を成した人に Roger Miller (1936~1992年)、 Johnny Bush (1935年~現在) 、Johnny Paycheck (1938~2003年) などが輩出していますし、さらに名スティールギター奏者の Jimmy Day や Buddy Emmons など今からみると錚々たる人達がレイ・プライスのバンドに在籍してサポートしていたのでした。

このレコードのバックがチェロキー・カウボーイズ自体の演奏であるかどうかは判りませんが(レコードの場合 往々にしてスタジオミュージシャンを使ってのことも多いので)素晴らしいバックサウンドです。 尚、レイ・プライスは Willie Nelson の作曲家としての才能を高く評価していてここ以外でもウィリーの曲を沢山採り上げて歌っています。

私自身の感想なんですが 今の時代のカントリーとこの時代のカントリーとのサウンド的な違いは ”ドラムにある”と感じています。昔のカントリーはドラムが控え目で ( バック・オウエンズですらそうです ) バタバタとロック的なリズムの刻み方をしていない点に尽きるように思います-だから歌を安心して聴ける-と感じています。

このアルバム、単独でCDになっていたら私的には是非お勧め-ですがそのあたりの情報は判りません。

レイ・プライスっていいなぁー!大好きなカントリー歌手。

Merle Travis (2)

米国盤 Hilltop Records JS-6040 MERLE TRAVIS Our Man From Kentucky

(1)Alimony Bound (2)A Fool At The Steering Wheel (3)Get Along Blues (4)What A Shame (5)I Like My Chicken Frying Size (6)I'm Sick And Tired Of You Little Darlin' (7)Information Please (8)The Devil To Pay (9)Missouri (10)Leave My Honey Bee Alone

マール・トラヴィス( 1917~1983年 ケンタッキー州出身 ) について私自身が思うことは、今の時代に聴いても少しも古臭さを感じないことです・・・・・これはまさに驚くべきことで 彼がいかに卓越した先見性のある音楽的センスとエンターティナーとしての技量を持っていたか-ということを示しており、マールの歌や喋り方を聴いていると「 洒脱な 」とか「 お洒落だ 」とか「 粋だな~ 」といったことを強く感じます。 マール・トラヴィスのような昔のカントリー歌手はヴォードビリアン( どさ廻りの辻音楽師とでも云うんでしょうか ) としての経験を積んだ人達がけっこう多くて・・・・・そうした人達は学校での音楽教育は受けていなくても 徹底して ”お客をどうしたら楽しませることが出来るか ”・・・・という職人的な術を心得ていた人達が多かったように感じます。

話がそれますが、昔の歌手のカントリーバンドにはコメディアンがいてショウの合間に漫談、ほら話みたいなことをやってピエロのような役割を果たしてお客さんを笑わせたようなんですが( たいていはウッドベース奏者が担当 )、このような伝統が今のカントリーにも残っているんでしょうか(?)。ポーター・ワゴナーのバンドが最後のような気がしています・・・・・ちょっと知りたい気がします。

さて、マールの ”歌手として ”の魅力に迫るこのアルバム 例によって昔アメリカから安くで買った廉価盤 Hilltop Records の中古物で、ジャケットは傷んでいましたが音はよくてなかなか面白く聴けるものでした。「 Our Man From Kentucky 」と しゃれたタイトルが付いていて Capitol Records の音源を使ったものです・・・・マールの有名な曲は入っていないんですが十分に個性が伝わってくるものになっています。ほとんどの曲にミュートを効かせた管楽器とスティールギター、そして時折りくすんだような音色のフィドル( カントリースタイルのバイオリン )が入っていてスイングしているものばかりでマールのギターとレイドバックした歌が楽しいものです。 裏にマールの大きな写真と簡単な解説が載っています

・・・・・曰く、「 歌手としてあるいは作曲家としてのマール・トラヴィスの才能の豊かさは多くの彼のファンにはよく知られていることです。 ケンタッキー生まれの貧しい炭鉱夫達の代表として語るものとしては比類なき人といってよいでしょう( マール自身ごく若い頃には炭鉱夫として働いた経験をもっています )。 彼はギターを肩に世間を旅する旅芸人( minstrel と表現してある )です。人生の厳しさ、過酷さあるいは希望のない絶望感に満ちた状況にあっても断固として自立の道を選び、互いに分かち合いながら与えられた責務に邁進することに強い誇りを持っているような人々みんな-に歌いかけるのです。

マールの歌の全てが炭鉱夫の歌にギター伴奏をつけて歌ったもの-というわけではありません、それは故郷ケンタッキー州の音楽の純粋な香りを漂わせているものでもあります。マールのペンになるヒット曲の中にはテネシー・アーニーフォードが歌った不朽の名曲 ”16トン ”がありますし、”Sweet Temptation ”や ”Smoke, Smoke, Smoke ”などの Country & Western の古典曲も彼の作品です。

この Hilltop のアルバムでも ”Travis Style ”としてトレードマークになっている一連の歌をギターを弾きながら歌ってくれます。マール・トラヴィスのファンの人達には ”Alimony Bound ”や ”Leave My Honey Bee Alone ”、”Get Along Blues ” といった曲がお馴染みでしょう。 Travis' style というのは単にユニークだというだけでなくて、人々の生活の中にもたらされるジャンルの異なる様々な音楽を深いところで感情的に理解し-あるいはそれが励みになるということを解ってくれる人々に対してマール自身が実演して指し示すようなタイプの音楽であるということが出来ます。」・・・・・・と述べてあります。

僕自身がいつも不思議に思っていることなんですが・・・・・同じ poor white( 貧困白人層 )に育ちながらハンク・ウィリアムスと違ってマール・トラヴィスのカントリーは明るく陽性で屈託がなくて楽しげであるのは一体どうしたことなんでしょうか、解説のようにけっこうシビアな内容の歌詞をもった歌もあるというのに・・・・・マールが早くに西海岸に活躍の場を求めたこと? 能天気な Western Swing 風のサウンドが好きだったことに由来するんでしょうか?・・・・・その辺のところにちょっと興味をそそられます。 今は Merle Travis のCDも沢山出ているようですし安価な Best盤で大要を知ることが出来ます。ちなみに私の好きなマールの曲は ”No Vacancy ”という曲( このレコードには入っていませんが )です。

マール・トラヴィスは1977( 昭和52 )年に Country Music Hall Of Fame に選ばれています。

2008(平成20)年9月12日書いたものを今頃載せました。

楽しいオムニバス アルバム

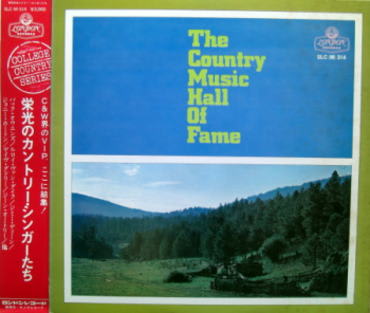

日本盤 London Records SLC(M) -314 The Country Music Hall Of Fame (栄光のカントリー シンガーたち)

(1)ハウス・ダウン・ザ・ブロック (The House Down The Block): バック・オウエンズ

(2)イッツ・ビーン・ソー・ロング(It's Been So Long): デビッド・ヒューストン

(3)オークショニア・ソング(The Auctioneer Song): ルロイ・ヴァン・ダイク

(4)ペイパー・フェイス(Paper Face): ハンク・ロックリン

(5)バミン・アラウンド(Bummin' Around): ジミー・ディーン

(6)テンダー・イヤーズ(Tender Years): ボビー・ベア

(7)南への始発列車(First Train Headin' South): ジョニー・ホートン

(8)シックス・デイズ・オン・ザ・ロード(Six Days On The Road): デイヴ・ダドレー

(9)ルーム・アクロス・ザ・ホール(Room Across The Hall): ロイ・ドラスキー

(10)冷い仕打ちに(I Fall To Pieces): ドティ・ウェスト

(11)プレイボーイ(Playboy): ロジャー・ミラー

(12)鞍にもどろう(Back In The Saddle Again): ジーン・オートリー

(13)ビンボー(Bimbo): ソニー・ジェームス

(14)プレイズ・フォー・ガールズ・ライク・ユー(A Place For Girls Like You): ファロン・ヤング

過日、アメリカ南部のカントリー、ブルーグラス専門のレコード会社だった Starday Records 社の原盤を使った日本盤 「 栄光のカントリーシンガーたち Vol. 2 」 を載せましたが、その Vol. 1 がこのレコードです。スターデイ社はその独自の専属アーチストの他に以前からあった弱小レコード会社の原盤を買い取ったり(?)、スターデイ社自身が生き残るためだった・・・・・のか(?) King とか Four Star とかメジャーの Mercury レコード社と提携したりして存続をはかってきたんだと思います。 前回も書いたようにスターデイ社の全盛時代は台頭するロカビリーやロックにほぼ一致すると思うのですが、不思議なことにそういった流行にほとんどおもねることなく独自の道を突き進んでいるように感じます。 ジョージ・ジョーンズ、マール・キルゴア、ジャスティン・タブのような( 当時としては )これから伸びていく・・・・と予想される若手に力を注ぐだけでなくて同社の歌手メンバーを見ると Leon Payne 、Wilf Carter、 Johnny Bond、 Moon Mullican、 Red Sovine 、Kenny Roberts 、Jimmie Skinner、T. Texas Tyler 、Cowboy Copas 等など名前は通っていても既に全盛時代を過ぎた-あるいは前時代的なカントリー歌手ですし、ブルーグラスにしても Big name ではなくて テクニックや雰囲気はしっかりしているもののちょっと1ランク下のローカルグループ的なものが多い印象です。 たとえアメリカ南部~中西部にマーケットを絞っていた・・・・・と考えたとしても若者を取り込もうというエルビス・プレスリーを始めとするロカビリー台頭の時代に Starday 社のラインアップはいかにも地味、時代遅れの感がしてしまいます。

リアルタイムの時代はそれでよかった・・・・・というべきなんでしょうか(つまり今の時代から判断するには無理がある-結果論-ということかも知れないですが)。 でも別の見方をすれば、そのような地味だけれどしっかりと地に足をつけたカントリー歌手達のレコーディングをよくぞ残してくれたものだ-と感心してしまいます。スターデイ社のレコーディングを一手に引き受けた社長 兼ディレクター の Don Pierce という人の Country Music に対する熱意が伝わってくるような気がします。

ところで このレコードの内容ですが(1)The House Down The Block は Capitol レコード以前のバック・オウエンズの歌で、フィドル、スティールギター、ホンキートンクピアノの伴奏でガチガチの垢抜けないカントリー。後年 Capitol 社で再録音したものに比べると雲泥の差で2流ないし3流歌手という趣き、逆にバックの成長ぶりを垣間見ることが出来るものとしては貴重かも知れません。 (2)It's Been So Long のデヴィッド・ヒューストンはどこの録音かは判りませんが初期の頃にちがいはなくやはり始めからソフトソング路線 だったのですね。 (3)The Auctioneer Song の Leroy Van Dyke は自身の前職が競売人で 入札を取り仕切る時の経験を駆使して早口言葉で歌う・・・・・こんなの誰も真似できないでしょう。

一転して初期の頃のハンク・ロックリンが fiddle と steel guitar 入りでゆったりと歌う典型的なカントリー(4)Paper Face こんなのを聴くとなんだかホッとします。 次の(5)Bummin' Around も初期の頃のジミー・ディーンで代表作です。 ボビー・ベアの(6)Tender Years は有名なジョージ・ジョーンズの歌とは同名異曲。(7)First Train Headin' South は軽快なジョニー・ホートンの汽車物・・・・・こんな単純な歌は今の時代には通用しないのかもしれません( Train song ? 意味ないわ、だって今は乗らないもの-なんて言った現代の女性カントリー歌手がいましたが そんな夢のないことを言われたら・・・・困ってしまうんですよね )が聴いていて楽しい。

B面の7人もそれぞれ若く溌剌としていた時代のものなので 洗練された音ではないけれどやはり一流になっていくだけのキラリと光る何かを持っていると感じさせてくれます。 ジーン・オートリーの ” 鞍に戻ろう ” がこんなところにあるのが不思議?? でも全体的に見て時にはこうした有名歌手の未熟な時代の音を聴くのもいいかな・・・・・と思いました。 ここにある人達のほとんどがもう Hillbilly Heaven ( 亡くなっているということ ) にいるんですね・・・・・・解説は Vol. 2 と同じく清水敏夫さんが書いておられました。

現在 Starday Records のレコードがどれくらいCDになって聴くことが出来るのか判りませんが、できるだけ多くの歌手の若い頃の歌を聴く-という意味ではオムニバス形式になったものがお得だと思います。

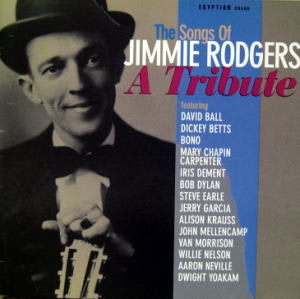

米国盤CD Egyptian/ COLUMBIA CK-67676 The Songs Of Jimmie Rodgers A Tribute

(1)Dreaming With Tears In My Eyes(1933年 涙をためて君を想う): Bono

(2)Any Old Time(1929年) : Alison Krauss and Union Station

(3)Waiting For A Train(1928年 汽車を待って): Dickey Betts

(4)Somewhere Down Below The Maison Dixon Line(1933年 ディクソン・ラインを下れば) : Mary Chaipin Carpenter

(5)Miss The Mississippi And You(1932年 ミシシッピーとお前): David Ball

(6)My Blue Eyed Jane(1930年 青い目のジェーン) : Bob Dylan

(7)Peach Pickin' Time Down In Georgia(1932年 桃の実の熟する頃) : Willie Nelson

(8)In The Jailhouse Now(1928年) : Steve Earle & The V-Roys

(9)Blue Yodel # 9(1930年) : John Kahn

(10)Hobo Bill's Last Ride(1929年 風来坊ビルの最後) : Iris DeMent

(11)Gambling Bar Room Blues(1932年) : John Mellencamp

(12)Mule Skinner Blues(1930年) : Van Morrison

(13)Why Should I Be Lonely(1930年 淋しいのはなぜだろう) : Aaron Neville

(14)T For Texas(1927年 Blue Yodel # 1): Dwight Yoakam

これは1997(平成9)年に発売されたCDで すこし古いですがとても気に入っていて日頃よく聴くCDです。

私はジミー・ロジャース(1887~1933年 ミシシッピー州出身)の音楽が大好きですが それはハンク・スノウに由来しています。一番好きなカントリー歌手だった Hank Snow (ハンクが亡くなった今でもそうですが) がジミー・ロジャースを歌うLPレコードを3枚も出している ( 10インチLPレコードを含めると4枚 ) のにとても興味があって・・・・・ハンクがそれほど魅入られている Jimmie Rodgers とはどんな歌手なんだろう-というのがきっかけでした。 そして日本RCAビクターから出されたカントリーレコードシリーズの中に2枚のジミー・ロジャース集 (Vol.1 & 2) があってそれを聴いてすばらしい 歌の数々にすっかりファンになってしまった・・・・・・というわけです。 でも1927~1933年という遥か昔で しかもたった7年しか歌手活動がなくて結核で亡くなってしまった歌手のファンに・・・・・なんて変な話ですが ジミーの歌とその内容、その後に続く信奉者達( 多くのカントリー歌手 )の歌 を聴いていると”なるほどなあ”と納得出来るものがありました・・・・・・・その辺のところは別の機会に述べたいと思います。

さて、このCDは現代のアーティスト達が新しい感覚でジミー・ロジャースの歌を歌ったものです・・・・・・・僕は各ミュージシャンのジミー・ロジャースの歌への素晴らしい捉え方にすっかり魅了されてしまったのでした・・・・・この中ではアリソン・クラウス、メアリー・チェイピン・カーペンター、ボブ・ディラン、ウィリー・ネルソン、ドワイト・ヨーカムくらいしか知らないのですが ここに出て来る人たちの歌は全て素晴らしい内容と思いました。1920、30年代の歌が現代に通用する音楽に甦る(よみがえる)不思議さを示してくれたんだと思います。

さて、みんな素晴らしいのですが 中でも私が気に入ったのはメアリー・チェイピン・カーペンターが歌う(4)「ディクソン・ラインを下れば」です。昔 日本で発売になったレコード「The Legendary Jimmie Rodgers 110曲集」の歌詞解説には・・・・・ ”さようなら、北部の人々よ、荷物をまとめて浮き浮きしながら帰るのさ。キャロライナ、アラバマ、テネシー、ディクソン・ラインを下れば何処だって良い所。雪国とはおさらばして、暖かいそよ風の吹く南部へ帰らなくちゃ。今度手紙をくれるなら、宛先はディクソン・ラインを下った何処かにしてくれよ。”・・・・・・という望郷の歌です・・・とありました-ジミーが重病(結核)を押して録音に臨んだ死の直前の歌なんですね・・・・そんなことを知るとじっくりと聴き入ってしまいます。メアリーはドーブローギター、ピアノを伴奏に故郷に帰るウキウキする感じを出しながら軽快に歌っています・・・・・Mason-Dixon Line というのはアメリカ北部と南部を分ける地図上の大まかな境界線のこと。

David Ball という歌手が歌う(5)「ミシシッピーとお前」も哀愁があって素敵な歌です・・・・・マンドリン、ピアノ、フィドル、ドーブローギターが哀感を出して最後のヨーデルが泣かせます。

ボブ・デイランが歌う(6)「青い目のジェーン」も何だかボブの悪声が不思議に合って、雰囲気を醸し出してなかなか good です。

ジミーの歌で私が一番好きな(7)「桃の実の熟する頃」はここでのウィリー・ネルソンよりもやはりのんびりあっさりと歌うジミー・ロジャース本人のものが好きです・・・・でもウィリーも好唱。

John Kahn という歌手がこれまた悪声で歌う(9)Blue Yodel # 9 ですがヨーデルもヨーデルにならないような下手くそなのにポコポコ鳴るバンジョー、ドーブローギター、おしゃれな管楽器と不思議にマッチしてなかなか雰囲気は good です。

セントルイス・ブルースに似た(11)Gambling Bar Room Blues マイナー調の単調な繰り返し song も現代風に演るといいなあ。

Aaron Neville という歌手が微妙に震える声で歌う(13)Why Should Be I Lonely はスティールギター、フィドル入りの普通のカントリースタイルで、もっともオーソドックスなスタイルでジミーの歌を歌ってくれます・・・・・声もいいし ヨーデルも入ってなかなかの優れものです。

()内はジミーが録音した年と一般的に知られている日本題名です。

このアルバム、秋から冬にかけて聴くときっと映えるでしょう

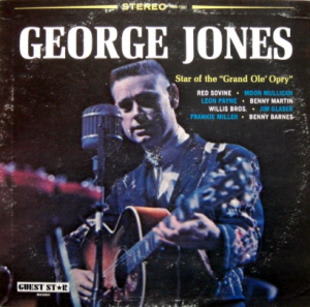

楽しいオムニバス アルバム (6) 米国盤 Guest Star Records NGS-1441 GEORGE JONES Star of the "Grand Ole Opry"

(1)It's OK・・・・George Jones (2)Tennessee Rag・・・・Benny Martin (3)Foot Prints In The Snow・・・・Willis Brothers (4)Boll Weevil・・・・Jim Glaser (5)Wabash Cannonball・・・・Moon Mullican (6)Intoxicated Rat・・・・Frankie Miller (7)Poor Old Me・・・・Benny Barnes (8)You Are The One・・・・Leon Payne (9)Hold Everything・・・・Red Sovine (10)Mom And Dad's Affair・・・・Cowboy Copas

スターデイレコードのことを話題にしているので 私がまだアメリカから直接 安物レコードばかりまとめ買いしていた頃のものを引っぱり出して聴いてみた。このレコードは2ドルという安さと”George Jones”というタイトルに半ば騙されて買ったようなレコードでした。レーベルが Guest Star( Diplomat というレーベルもあって妙に符合しているんですが-よくわからない?? )という怪しげなLP でレコードが中袋も無しに裸のままポンと入っているだけで解説も何もなしなんですね・・・・・でも届いてビックリ と同時になんだかとっても嬉しく得したような気分にさせられたものでもあります。

ジャケットは確かに若い頃の刈上げ髪GI カットのジョージ・ジョーンズなんですが、なんと下に Stars Of The " Grand Ole Opry " とあって9人のカントリー歌手の名前が書いてあります・・・・・ワッだまされた! と思ったのはそのためだったのです。 ですが今考えると何ともすごい往年のカントリーメンバーなんですね、当然今の時代からすれば全く垢抜けない時代の Country Music です。 スマートさとは縁のないサウンドだけれど こんな時代の American Country Music がかえって新鮮にきこえます(私感)・・・・・カントリーの世界でよく使われる down to earth という言葉が ”真の意味で” 出ている音楽なんだと思います。 ここに名前を連ねている歌手達がかつてのスターデイレコード社にいた人達と判った時は驚いてしまいました( Starday Records 社はジョージ・ジョーンズが recording artist としてデビューしたことで有名です)。

気合いの塊(かたまり)見たいなジョージ・ジョーンズの (1)It's OK はスティールギターとしつこいくらい多用している wild なフィドル(バイオリン)に思わずこちらが赤面してしまいそう(あまりのド・カントリーぶりで他の人に聴かせるのが恥ずかしくなるくらい・・・・・という意味なんですけど-smile-)。 (2)Tennessee Rag は歌手としても通っていたフィドルの名手ベニー・マーチンが square dance 用に弾いている rag 、 ブルーグラスの古典曲として有名になった(3)「雪の足跡」 をウィリス兄弟が軽やかに歌ってくれます。3人兄弟で、古くは Oklahoma Wranglers と名乗ってカウボーイソングなどを演っていたようですが、Hank Williams の初期のレコーディング伴奏をつとめたことでも有名。

(4)Boll Weevil はテックス・リッターの歌で有名な曲ですが、ここではグレイザーブラザーズの Jim Glaser がバンジョーを伴奏にからっとした感じで歌っていて テックスとは趣の違うスタイルですがなかなか good。

ムーン・マリカンがピアノの弾き語りで歌う(5)Wabash Cannonball はスティールギターとフィドルも入って 鼻に抜けるややハスキーなムーンの歌声が軽快で楽しい、ほんとに simple そのもの。

(6)フランキー・ミラーという歌手は当時のスターデイとしては New star として売り出したかったようですが何故か大成しなかったもよう・・・・・いい雰囲気のホンキートンク歌手なのに時代に合わなかったのでしょうね。

カントリーの名曲「I Love You Because」を作った盲目の叙情歌手レオン・ペインが歌う”You Are The One”はスティールギター、フィドル、ホンキートンクピアノを伴って軽快に歌い飛ばしていて楽しいものです。

目立たないけれど根強い人気があったレッド・ソヴァイン・・・・・渋いなあ~。 そしてカウボーイ・コーパスのゆったりとしたバラッドで終わる・・・・・という可もなく不可もないカビの生えた昔のカントリー、ジョージ・ジョーンズ以外はみんな故人かな? こんなレコード 、アメリカでは300円くらいで売っているはずで昔のカントリーはオムニバスで聴くのが楽しい・・・・・自分には頭の中を空っぽにしてくれるような能天気な Country Music が合っているな・・・・・とつくづく思った次第です、聴きながら飲んだバーボン・ウィスキーが美味かった。

楽しいオムニバス アルバム 日本盤 London Records SLC (M) -339 Country Music Hall Of FameVol. 2 (栄光のカントリー・シンガーたち)

(1)サンシャイン・スペシャル(Ridin' The Sunshine Special) : ジョニー・ホートン

(2)月に浮かぶ面影(I Saw Your Face In The Moon) : ウェッブ・ピアース

(3)愛していると言ったっけ(Have I Told You Lately That I Love You) : ルル・ベル & スコッティー

(4)ファミリー・マン(Family Man) : フランキー・ミラー

(5)ハンク・ウィリアムス物語(The Life Story Of Hank Williams) : ホークショー・ホーキンス

(6)ラン・ボーイ(Run Boy) : ジョージ・ジョーンズ

(7)時は気ままに(Time Changes Everything) : ボブ・ウィルス、トミー・ダンカン & テキサス・プレイボーイズ

(8)ブルースよ、消えておくれ(Blues Stay Away From Me) : デルモア・ブラザーズ

(9)アイ・セイル・マイ・シップ・アローン(I'll Sail My Ship Alone) : ムーン・マリカン

(10)ノー・ヘルプ・ウォンティド(No Help Wanted) : ビル・カーライル

(11)フィラデルフィア・ローヤー(Philadelphia Lawyer) : マドックス・ブラザーズ & ローズ

(12)カントリー・ミュージック・タイム(Country Music Time) : ロンゾ & オスカー

(13)シェナンドー・ワルツ(Shenandoah Waltz) : クライド・ムーディー

(14)A.P. カーターに捧ぐ(The Legend Of A. P. Carter) : フィップス ファミリー

スターデイレコードの話をしたのでその続きです。数は多くないですが日本でもスターデイ社のレコードは出されていました・・・・・これは僕が比較的初期の頃に買った College Country Series と銘うった(1972=昭和45年)日本盤の1枚です、もちろんこれよりももっと前にもあった(ブルーグラス系のものが多かった印象です)のですが指をくわえて見るだけで買えない時代でした。 このレコード ”栄光のカントリーシンガーたち Vol.2 ”と帯に書いてありますが、Vol.1 もあったのにこちらを先に買いました・・・・・クライド・ムーディが歌う ”Shenandoah Waltz ”を聴きたい-というそれだけの理由です。 クライド・ムーディ(1915~1989年 ノースカロライナ州出身)といえば Bluegrass の父ビル・モンローの The Bluegrass Boys のオリジナルメンバーの一人でブルーグラス好きの人達にも知られているはずです、でも私的にはカントリーに行ってワルツ王( Hillbilly Waltz King )と言われてからの方がずっとよかったのではないでしょうか( 後年になって彼の曲を幾つか聴くようになって判ったことで-私の推定ですが )・・・・・ブルーグラス畑だけにい続けたら恐らくそこまでは有名にはならなかったのでは・・・・・と思います?

ところでこのアルバムを今聴いてみると音作りもそうですし それにも増してCountry Music に対する感覚(といっていいのか判りませんが?)そのものが現代のカントリーとは全く違っている感じです。 一言でいうと”垢抜けしない”となるんでしょうけど・・・・・ユニークさとか個性の強さという点ではこちらの方がはっきりしていますし Classic Country Music の真髄を聴く思いです(あくまでも私感)。

曲名は敬意を表して表記通りに載せました。解説は清水敏夫さんが書いておられます、清水さんもよくカントリー、ブルーグラス畑のレコード解説を書いておられたので僕は色々と学ぶことが多かったです。

さて内容ですが・・・・・・

(1)快調な Fiddle (バイオリン)、Honky tonk piano をフューチャーしてのアップテンポの Train Song でスタート、ジョニー・ホートンの若々しい歌声! (2)くすんだようなスティールギターで歌うこれも若々しいウェッブ・ピアスで曲のメロディも綺麗 (3)ハモンド・オルガンとスティールギターをフューチャーしてゆったりした夫唱婦随を聴かせるルル・ベル&スコッティ。この” Have I Told You~”はデュエットに合うカントリー名曲のひとつです、現代のカントリーの人にデュエットでリメイクして欲しい

(4)Frankie Miller という歌手は Starday Records 社が売り出したい新人歌手だったらしいです。大成しなかったけれどまったくアップテンポで聴いていて爽快 (5)ホークショウ・ホーキンスが歌と語りで表現するハンク物語(有名な Tribute Song のひとつです)-スティール・ギターとフィドルのバックの演奏が哀愁たっぷりで ハンクの特徴をよく表現していると思います (6)Starday Records 社からデビューした若き日のジョージ・ジョーンズのワイルドで元気いっぱいの歌声-いまのジョージからは想像も出来ないサウンド!

(7)ボブ・ウィルスの音楽がなぜスターデイレコードから出されるのか不思議ですが、管楽器とスティールギターで全くスイングしておりトミー・ダンカンの歌とボブの掛け声が沢山入っていて乗りに乗っています (8)ウェイン・レイニー(ハーモニカの名手)のブルージーなハーモニカで始まって終始重々しい4重唱(?)で通される・・・・デルモア兄弟の他は誰でしょう?

(9)ムーン・マリカンのまったく軽快で洒脱なピアノの弾き語りにフィドルと単音のエレキギター、スティールギターが絡んでウキウキするような音作り・・・・・まるで紫煙煙るサルーンにいるような雰囲気に誘ってくれます・・・・・この人とても得がたい才能を持っていた人ですね

(10)ビル・カーライル一座の賑やか仕立ての Novelty Song ”No Help Wanted ”・・・・アメリカ人はこの手の歌が好きですね (11)物語性を持った歌で、紅一点のローズ・マドックスをフューチャーして Hillbilly Style で演奏されるマドックスブラザーズ、マンドリンのトレモロ奏法が今や懐かしく感じる (12)往年のグランド・オール・オープリーの名物歌手たちの名前とその特徴的な音楽演奏を連ねてコメディ・グループ Lonzo & Oscar(マンドリンとギター)が面白おかしく語り演奏する曲。いつも思うのですがコメディの人達の楽器テクニックは大変なものです・・・・・かの Homer & Jethro のジェスロ・バーンズなんか超テクニシャンでしたから

(13)「シェナンドー・ワルツ」はこのアルバムの白眉と私は思っています(私感)。きれいなフィドルと思い入れたっぷりのカントリーピアノ、バックに流れるピート・ドレイクのスティール・ギター、そしてややハスキーなクライド・ムーディの誠実な歌- Country Waltz の秀作と思います。

(14)フィップス・ファミリーが歌う Carter Family Style のオールドタイムソング、ドーブローギターと生ギターとルーラルムードいっぱいの歌声に 得も云われないオールドカントリーのよさが満ち満ちています・・・・・このグループはよほど Carter Family が好きだったのか Starday Records 社に2枚の Careter Family を歌うLPレコードを残しています。

以上ですが、このレコードにある人達はジョージ・ジョーンズを除けばほとんどの人が今は Hillbilly Heaven に行ってしまっています(亡くなっているということ)・・・・・・・逆に言えば当時としてはジョージ・ジョーンズ(1931年~現在 テキサス州出身で1955年に Starday Records 社からデビュー)が一番若手だったということで、ジョージのキャリアの長さが判りますね・・・・・。

私が大事にしているレコードの1枚です

スターデイ レコードの中袋 はまるでカタログだった

前回スターデイ レコードの特徴について私なりに思っていることを書いてみましたが、今回は Starday Records のLPの中袋を写真にしてみました・・・・・どうでしょうこの宣伝方法、見ているとほんとに購買意欲がわいてくるような憎いやり方だと思いますよ。今は昔のスターデイ レコードですので 私は今でも実物を見たことがないレコードが沢山です・・・・・レコード時代の楽しみがここにはまだ残っている気がします。CDでもそのままの形での発売はごく一部に限られているようですしこのまま幻になってゆくんでしょう・・・・・・。

ところで、スターデイ レコードの共通の謳い文句が裏に載っています、曰く・・・・・"From Nashville, Tennessee, The Musical Heart Of America Country-Sacred- Bluegrass-Western-Old Time International Present ~" で、~のところに歌手名やグループ名がくるという具合です、今から見ると本当に Good Ole Country Music でした。是非記録に残しておきたくて書きました・・・・・

写真がちょっと不鮮明です、一眼レンズカメラでないと鮮明さは無理のようです