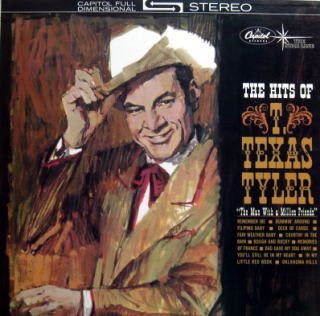

T. Texas Tyler (1)

米国盤 Capitol Records ST-2344 The Hits Of T. Texas Tyler

(1)Remember Me (2)Bummin' Around (3)Filipino Baby (4)Deck Of Cards (5)Fair Weather Baby (6)Courtin' In The Rain (7)Rough And Rocky (8)Memories Of France (9)You'll Still Be In My Heart (10)Dad Gave My Dog Away (11)In My Little Red Book (12)Oklahoma Hills

今回から3人ほど超昔のカントリー歌手を採りあげます。いずれも戦前から活躍して今日の Country Music の礎を築く一翼を担ったともいえる Country Legend です。今の日本のカントリー愛好者の間でもほとんど話題にのぼることはないと思いますので 3人とも ”古い、古すぎる!”ということを念頭においてもいいです・・・・・でもなかなかどうして、良いところもあるんですよ。

今回の T.テキサス タイラー(1916~1972年アーカンソー州出身)ですが、私が初めて聴いたのは”Careless Love”というアメリカの古謡を陽気な Western Swing 風に歌った曲でした。名もないオムニバスレコードに入っていたものです。荒っぽい演奏に”だみ声”(うなるような歌い方、むかし「都はるみ」が演歌でそんな歌い方をしていましたが・・・ウッ 古くて恥ずかしい!) を入れて豪快に歌い飛ばしていく・・・・・という感じでした。今の時代からするとまあ垢抜けない音でしょう・・・・・でも Western Swing が好きな僕はよい方にとらえて楽しく聴いたものです。 キャリアが古い割にはレコードは少ないようですが10枚位のLPは出ていたもよう(はっきりしません)。

これは彼の晩年にリバイバル(1960年代)として Capitolレコードから出されたもので、後年レギュラー盤が売れ残りの廉価盤になっていて、Western Swing を期待して買ってみたものです。 ジャケットもテンガロンハットにちょいと手を懸けて挨拶する風のタイラーの写真を絵にしたもので「カントリーのレコードだな」とすぐ判る仕様。

彼の主だったヒット曲の新録音で、さすがにメジャーの Capitol Records だけあってきれいな音で聴くことが出来るものになっています。ものの本によると活発な活動は1940年代後半から1950年代中頃までで、このアルバムにあげてあるようなヒット曲のオリジナルがその時期に一致しています・・・・・しかし、ロカビリーの出現の余波を被って極度のスランプに陥り徐々に fade out していったようです。1950年代中頃のエルビス・プレスリーをはじめとするロカビリー旋風は従来からのカントリー歌手には革命的なスタイルの出現であったようで、多くのカントリー歌手が新しい波に乗り切れずに消えていったのでした・・・・・・T.Texas Tyler もその一人だったのでしょうか? それでも根強いファンはしっかりと覚えていて Country Music の歴史にその名を残し得たんだと思います(昔からカントリーファンというのはとても royality=忠実 だといわれる所以でもあります)。

補足を加えて解説の訳を載せておきます・・・・・・「若い頃のT.テキサス タイラーが子供の頃からの憧れだったプロのエンターテイナーになろうと決心して夢を追いかけていたのはまさに大恐慌の時代でした。 当時のハードで陰鬱な時代の誰もがそうだったように T.テキサス タイラー自身も時代の波に もがき苦しんでいた頃で、思い出したくもないような貧乏な時代でした。 しかし持ち前の才能、決断力、そして素晴らしく温厚な性格の持ち主だったタイラーは やがてはあらゆる逆境にも打ち勝って Country & Western の世界で真の大物に値するだけの確固たる地位を獲得していったのでした。

タイラーに”The Man With a Million Friends(百万人の友を持つ男)”とあだ名を付けたのはラジオアナウンサーの”Uncle Bill” Tabor という人でしたが、時代と共にますますその呼び名にふさわしいカントリー歌手になっていったのでした。 T.Texas Tyler はラジオや映画、歌手として大スターになりましたが ショウビジネスの世界の内外で長年にわたって培ってきた多くの友人達に対しての謙虚さを失ったことは一度たりとも有りませんでした。自然とにじみでる誠実さは歌っている時も、有名な語りだけの曲(recitation)の時にもそれをよく表しています。

このアルバムは T.Texas Tyler のヒット曲と2曲の語り曲などから成っているものです。ポピュラー音楽史に残るTop-selling 曲のひとつといってもよい”Remember Me”は言うに及ばず、”Bummin' Around”や”Filipino Baby”、”Courtin' In The Rain”といったタイラーの favorite song 、それにJack Guthrie(1915~1948年 オクラホマ州出身のカントリー歌手ですが早くに亡くなった。アメリカンフォークの神様ウッディ・ガスリーの従兄弟。) の名曲”Oklahoma Hills”のタイラーヴァージョンも入っています。加えて、T.テキサス タイラーのトレードマークともなっている語りの”Deck Of Cards”ときれいな”Dad Gave My Dog Away”の2曲も聴かれます」・・・・・・・・・・・と。

音的にはとてもバラエティに富んでいて普通のカントリー、ウェスタンスイングありスローバラッドあり、そして得意の語りだけの曲は(4)と(10)。 演奏もギター、スティールギター、マンドリン、ホンキートンクピアノ(チェンバロに似た古いスタイルのピアノを使っています)、アコーディオン、ディキシーランドジャズスタイルのバンジョーなど曲によって使い分けていてワンパターンを避けて飽きないような工夫をしているように思えます。

テキサス・タイラーの声が線の太いバリトンの country voice なのでなかなかの聴きものになっています。私的には(1)(5)(7)(8)(12)が好みでした。

僕は現代のカントリーの雄 Alan Jackson や George Strait も聴きますが、ここにあげた T. Texas Tyler のような古い人も聴くのは好きです・・・・・・・それなりの(カントリーが本来の意味でカントリーらしかった時代の)よさが横溢しているからです・・・・・CDになってもいいようなバラエティぶりですが 昔の歌手なので無理かなあ(涙)

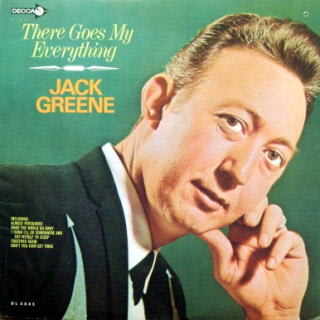

Jack Greene (1)

米国盤 Decca Records DL-4845 There Goes My Everything

(1)There Goes My Everything (2)Walking On New Grass (3)Almost Persuade (4)A Wound Time Can't Erase (5)Think I'll Go Somewher And Cry Myself To Sleep (6)Ever Since My Baby Went Away (7)Together Again (8)The Hurt's On Me (9)Make The World Go Away (10)Here Comes My Baby (11)Tender Years (12)Don't You Ever Get Tired (Of Hurting Me)

アーネスト・タブ(1914~1984年テキサス州出身)のバンドThe Texas Troubadours にいたメンバーからは何人かの優秀なカントリー歌手が巣立っていますが、キャル・スミスと このジャック・グリーンはその代表的な人です。このレコードは歌手としてのジャック・グリーンのよさがほぼ100%発揮されているものだと思います。音的には女性コーラスを伴ってはいますがスティールギター、ピアノを伴奏にした純カントリースタイルで、彼の好みなのか全体的にスローないしはミディアムテンポのバラッド(1)(3)(7)(11)等が素晴しい印象です、そしてたいへん歌唱力のある歌手であることがよく解かります。

Grand Ole Opry の名物司会者だったRalph Emery という人が書いた解説に補足を加えながら訳してみますと(話はこのアルバムが発売になった1966=昭和41年時点であることを念頭において下さい)・・・・・・・・「Music City, U.S.A (テネシー州の州都 Nashville のこと)にあって、ジャック・グリーンには一種のparadox (矛盾した事情)があります。 というのは、ある人のバンドのメンバーでありながらサイドマンとしてのイメージを超えてさらに featured performer として受け入れられる-というのは非常に困難なことだと思うからです。ところが、Jack Greene は常に優れた歌手である-と思われている例外的な人だと私は思います。彼はアーネスト・タブのバンドのドラマーとして在籍していますが、ミュージシャン(ドラマー)としてよりも歌手としての存在の方が際立っているのです。

アーネスト・タブのバンド The Texas Troubadours だけをフューチャーしたレコードの中で ジャックが歌った曲「The Last Letter」がすぐに注目されました。アメリカ中のディスクジョッキー達によって頻繁に取り上げられたのです。このことがあってからジャック・グリーンはソロシンガーとしてDeccaレコードと契約したのでした。

Jack Greene は近々カントリーミュージック界の大物の一人になることでしょう、まだレコードは少ないですがステージでの聴衆の反応からそう確信できます。そして、現に”There Goes My Everything”が初のビッグヒットとして大ブレイクしているのです。私はDecca レコードは---Jack Greene が将来きっとひとかどの歌手になることを確信してこのアルバムを出すことを決めたんだ---と思っています。

私が初めてジャックに会ったのは1961(昭和36)年で、ジョージア州 East Point 郊外にある ”The Dixie Jubilee”という土曜の夜のライブショーででした。その時彼はThe Cherokees というバンドを率いてドラムと歌を担当していました。彼はとても観衆に人気があってナッシュビルから招かれた大物歌手にひけをとらないくらい受けていましたので私は瞠目したものです。

多くのカントリー歌手と同じようにジャックも Country Music のメッカ Nashville でのショウビジネスで成功する望みをもっていました。ジャックは1962年の6月にアーネスト・タブのバンドのドラマーとして入団しました。バンドのリーダー格でタブの元で24年も play していたJack Drake (往年の名スティールギター奏者ピート・ドレイクの兄)に請われてのことでした。現在でもジャック・グリーンはアーネスト・タブの The Texas Troubadours に在籍していてタブの支援のもとにほとんどの Road Show でソロシンガーとしてフューチャーされています。

このアルバムでは今日の Contemporary country music の真髄を聴くことが出来ます そして、聴きながらデッカレコードのNew star 誕生にとってほんの始まりに過ぎないことを確信されることと思います。私は皆さんにJack Greene を紹介することができて大変光栄に思います。」・・・・・・・・と述べられています。

ジャックの活動は1975~6年頃まででそれ以降は自然に fade outしていったようですが1967年以来Grand Ole Opryのレギュラーメンバーで、現在でもオープリーを中心に歌っているようです

これは Jack Greene のデッカレコードでの初LPレコード(1966年)ですが、数年前あるLPセールスでジャケットのジャックの頭の上に穴を開けて廉価盤(500円)として売っていました。歌が上手いので女性コーラスが無い方がかえって映えたと思いますが ナッシュビルサウンド全盛時代のものだから仕方ないか・・・・・今の時代のCDの1/5位の値段だと思いますが、それでもレコードゆえか誰も興味を示さないような時代になっているのでしょうか・・・・・有難いような複雑な気持ちで買いましたが歌の上手い人です・・・・・。

The Louvin Brothers (1)

米国盤 Hilltop Records JS-6036 Ira & Charles Louvin

(1)Too Late (2)I Don't Believe You Met My Baby (3)Nobody's Darlin' But Mine (4)Where Will You Build (5)Tennessee Waltz (6)I Cried After You Left (7)Hoping That You're Hoping (8)Take Me Back Into Your Heart (9)Here Today And Gone Tomorrow (10)In The Middle Of Nowhere

ルーヴィン・ブラザーズの歌を初めて聴いたのは「Alabama」という曲だった。単調だけれどきれいなメロディにのせたアラバマ州のお国自慢ソング。今の時代のカントリーシーンではとても時流には乗れそうもないサウンドです、でも何故か心洗われるような兄弟のデュエットソング・・・でした。

このレコードはキャピトルレコードの原盤を使った廉価盤で、「Alabama」は入っていませんが珍しく「テネシー・ワルツ」が入っています。生ギター、マンドリン、エレキギターだけの簡単な何ともいえないヒルビリーの香り豊かな「Tennessee Waltz」の趣きは決して他では得られないものと思っています(私感)。 裏に二人についての簡単な解説があります、調べたものを補足しながら訳して載せておきます・・・・・・・

「アメリカの Country Music の歴史の中には数多の兄弟グループがありました・・・・・Everly Brothers、 Delmore Brothers、Wilburn Brothers などで、このアイラ(1924~1966年 flat mandolin 担当)とチャーリー(1927年~現在 ギター担当)のルーヴィン・ブラザーズもそうです。 ルーヴィン兄弟には沢山の Country & Western ヒット曲がありましたが、とりわけ Sacred song(賛美歌などの宗教的な歌) の分野に優れた作品があって”Nearer My God To Thee”、”The Family Who Prays”、”The Weapon Of Prayer”といったLPアルバムは特筆に値するものです。

アラバマ州 Henegar 近郊の小さな農村で生まれ育った兄弟はごく若い頃から曲を作っては歌っておりました。第二次世界大戦に先立って軍隊に入る以前にテネシー州 Chatanooga でのタレントコンテスト優勝をきっかけにショウビジネスの世界に飛び込んでいったのでした。しかし、ささやかな成功でしかなかったので生活のためには農場での仕事と演奏活動を兼ねるといった状況が続いたのでした。

戦争が終わってしばらくして兄弟にビッグチャンスが訪れます、それはテネシー州 Knoxville にあるラジオ放送局 WNOX の”Mid Day Merry Go Round”という番組に”Smiling” Eddie Hill(1921~1994年テネシー出身 一時期兄弟とグループを組んでいたカントリー歌手。米国カントリー界ではそこそこ名前が通っていたようです) が契約をとりつけてくれて、弟のチャーリーが朝鮮戦争で兵役にとられるまで出演は続きました。

しかし、チャーリーが兵役を終えて帰ってきてからの事態は思わしいものでは有りませんでした。二人はメンフィスの郵便局に勤めながら合間にラジオショウに出演する・・・・・といった生活を続けます。 そんな中、1950年代中頃に Capitol レコードのプロデューサー Ken Nelson(1911~2008年ミネソタ州出身 Capitolレコードの名物プロデューサーで、同社所属の往年のカントリー歌手のほとんどのレコーディングに携わった人・・・・・2001年に Country Music Hall Of Fame に選ばれている) がたまたま兄弟が歌う sacred song を聴いて-誰が作ったのか・・・・・と尋ねたところ、それを作って歌っているのがまさに本人達であることを知って驚き、メンフィスまで出向いてキャピトルレコードと専属契約を結んでくれたのです。 以来、ルーヴィン ブラザーズはキャピトルから数多くの sacred 、Country & Western のLPレコードを出すようになったのでした。

ルーヴィン兄弟の成功は過去10年間に受けた数多の賞に表されています・・・・・

Billboard's "Favorite C & W Small Vocal Group (1958 and 1959)"

"Best Sacred Group" Trail Magazine (1958)

"Most Programmed Vocal Group" Cash Box Magazine (1957)

そして1956年にはその作曲能力の高さに対してBMIから2回表彰されてもいます。1955年にはGrand Ole Opry のレギュラーとして数多のスター達の仲間入りをし二人が解散するまで活動が続いています。 1966(昭和41)年 Ira Louvin はミズーリ州の郊外で自動車事故で亡くなりました。それは America's best loved country artists が受けた信じ難い悲劇の1ページともいえるものでした。」・・・・・・・とあります。

音的にはギター、マンドリンを演奏しながら兄弟の絶妙のデュエットソングのオンパレードなんですが、時にチェット・アトキンス風のエレキギター(チェット自身かも知れない)が入っています。有名曲は(1)Too Late、(3)Nobody's Darlin' But Mine、(5)Tennessee Waltzくらいですが十分にルーヴィンスタイルのカントリーを味わえるものになっています。バンジョーが入れば即ブルーグラスになりそうな曲や、語りを入れた曲などもあります、でもなんといっても「テネシー・ワルツ」が白眉です・・・・・数ある「テネシー・ワルツ」でも10指に入るほど特異的だと思います。 兄弟のレコードは個々にCD化されるとは考えにくく、20曲くらいのベスト集で十分に堪能出来ると思いますが「テネシー・ワルツ」は彼等のヒット曲ではないので入る機会がないかもしれません。あればぜひ一聴を・・・・・のお勧め曲です。

ルーヴィン ブラザーズは2001(平成13)年に Country Music Hall Of Fame に選ばれています。

Ferlin Husky (1)

米国盤 Hilltop JS-6086 Green, Green Grass Of Home

(1)Green,Green Grass Of Home (想い出のグリーングラス )(2)Get Me Off The Fence (3)How Much Are You Mine (4)You'll Die A Thousand Deaths (5)I Saw Her Today (6)Peter Weather Bird (7)Hank's Song (8)I'll Never Have You (9)I Feel Better All Over (10)I'll Always Speak Well Of You

このレコードはキャピトルレコード原盤を使った廉価盤で、ファーリン・ハスキー(1925年~現在 ミズーリ州 出身 )の初期の純カントリースタイルがつまったもので古いものです・・・・・純カントリーとはいってもほとんど Hank Williams スタイルといってよく、そっくりに歌っていて まるでハンクの弟分とでも云えるような傾倒ぶりです。天国のハンクが聴いたら自分のそっくり物真似ぶりに思わず吹き出して笑ってしまうのではないでしょうか・・・・。

(1)(9)以外の曲はまるでハンクのバンド The Drifting Cowboys が演奏しているみたいな錯覚を起こすほどで、ファーリン・ハスキーも鼻にかかった、裏声のように声を返す唱法を多用して歌っています・・・・・ファーリンはもともと芸達者な人で 他人の物真似が上手い人なので( 声帯模写 )わざわざハンクに近い雰囲気を意図して録音したのかもしれないです・・・・・本人自身も初期の頃ハンク・ウィリアムスをアイドルとしていたことは知られています。

特に(7)Hank's Song は多くの Hank Williams の曲のタイトルを寄せ集めて1つの歌に仕上げたもので、スティールギター、フィドル( カントリースタイルのバイオリン )をバックに単純ながらなかなか雰囲気のある唄になっています。

ところで、1曲目の ”想い出のグリーングラス ” だけは他の曲と違った雰囲気で ピアノとスティールギターそれにバックコーラスを入れて情緒豊かに歌っています。アルバムタイトルにしただけあって 全く素晴らしい出来で、唄も語りも渋くて 僕は数ある ”想い出のグリーングラス ”の中でもベストの部類に入るのではないか・・・・と思っています。 カントリーでは一般にポーター・ワゴナーの唄で有名とよくいわれますが、ポーターの ”想い出の~”はちょっとあっさりし過ぎていて物足らなさがあります・・・・・・本当は( 昔の歌手でいえば )レフティ・フリッツェルのようなしんみりした歌い方の出来るタイプの人が歌った方が絵になるのかな-と感じています。

ジャケットの解説を訳して載せておきます・・・・・「 もし Ferlin Husky という名前の単語があって 定義するとすればさしずめsuccessful-のような語義になることでしょう。 ファーリン・ハスキーはミズーリ州の Flat River という所の出身です、初めての Gold record が ”Gone ”という曲でした。彼はこれまでに ”Wings Of A Dove ”や ”I Feel Better All Over ”、”I Could Sing All Night ”といった曲で2000万枚以上のレコード売り上げを記録していてカントリーミュージックの世界で名の通ったシンガーの一人です。

カントリー歌手としては最も機転の利く多才な人の一人と思われていて、一瞬のうちにステージと聴衆を盛り上げる能力に長けているといえます。決してありきたりの演奏や歌ではなく、それはもう彼のベストともいえるパフォーマンスなのです。トップクラスのレコードの売れ行きや売り切れ続出の演出からWorld-wide starの出現といってもいいでしょう。

ファーリン・ハスキーはこのアルバムで真のカントリースタイルを踏襲したメロディを駆使して 人生で経験する苦難や悲劇あるいは楽しいエピソードなどの唄を歌って人の心をとらえています。 ”Green, Green Grass Of Home(想い出のグリーングラス)” のような内容の歌に必要なムードを出せる歌手はそんなにいるものではありませんが、ファーリンはごく自然にその味を出しています。

恐らく皆さんの好みはファーリンの豊かな表現力に色取られた real song (8)”I'll Never Have You ”という曲かもしれません・・・・・・貴方がどんな音楽的嗜好をもっていたとしても きっとファーリン・ハスキーの歌とスタイルに心打たれることと思います」・・・・・と。

1925(昭和14)年生まれだそうですから今は83才くらい、故 Hank Williams と同世代なんですね,

jazzy な歌い方で人気があった人でした・・・・・・まだ音楽活動をしているんでしょうか??

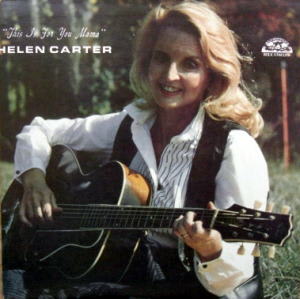

Helen Carter

米国盤 Old Homestead Records OHS-90124 " This Is For You Mama "

(1)Poor Wildwood Flower (2)Tickling The Frets (3)Dark And Stormy Weather (4)Hello Stranger (5)I Ain't Gonna Work Tomorrow (6)The Winding Stream (7)Red River Blues (8)Helen's Mandolin Rag (9)Is This My Destiny (10)A Lonesome Day (11)Carter Guitar Medley (12)Fifty Miles Of Elbow Room

前回カーター・ファミリー関連のレコードを採り上げたので今回もその系統です。

メイベル・カーターの3人の娘 ヘレン、ジューン、アニタのなかでこのアルバムの主人公である長女の Helen Carter (1927~1998年)がいちばん目立たなくて地味な存在でした。

解説によると、母親のメイベルは自分のギタースタイルを長女のヘレンに受け継いでもらいたいと常々願っていたとのこと。このアルバムは1978(昭和53)年の春、メイベル・カーターが亡くなる数ヶ月前に録音されたもので、母親の願いに応えた形で作られたものだそうです。ヘレンの息子David Jones がサイドギターとボーカルで手助けしているそうで、レコーディングにはメイベル・カーターも立ち会って娘が弾く”The Wildwood Flowers”を微笑みながら聴いていたそうです。ヘレン自身がジャケット裏にコメントを書いています・・・・・

Momma( I'll Try)

Momma, It's your guitar. (お母さんのギターよ)

But when I touch the strings, (やってみようと思って弦に触れたのよ)

Try as I will, I just can't make them ring (でも鳴らせなかったわ)

The way that old guitar once rang for you.(お母さんのようにはね)

But Momma, I'm trying (でも私やってみる)

Cause you asked me to. (お母さんの願いだから)

Momma, they're your songs (みんなお母さんの唄よ)

And I'm gonna sing.(だから私も歌ってみるわ)

Till there's not a note left in me to ring.(とことんやってみるわ)

They don't sound so sweet now, but feeling is there,(うまく聴こえなくても

And Momma, I'm trying フィーリングだけでもね、お母さん、やってみるわ)

Cause Momma, I care. (お母さんが好きだからよ)

You'll never blame me(私が期待に沿わなくても

If I fall short, お母さんは責めたりはしなかったわね)

Cause blame was the one thing not in your heart. (ただ見守ってくれた)

But you'll give me courage and you'll be close by

Saying, " you can do it",(身近にいて「貴女にもできるわよ」と励ましてくれた)

And Momma I'll try.(だからあたしやってみるわ)

さて1曲目に「Wildwood Flower」をオーソドックスにギター弾き語りしていますが こういう文章を見た後に聴くと何だか目頭が熱くなってしまいます。(2)はギターのインスト曲。(3)(6)はゆっくりな曲、(4)(5)はマンドリン、ドブロギター、オートハープが入る軽快な曲、(8)ではヘレンが弾くマンドリンを中心にバンジョーも加えた演奏だけの曲、(9)Is This My Destiny はへレン自作の静かな曲でドブロギター、マンドリンを伴奏にデュエットで通して歌われる、(10)A Lonesome Day はデルモア・ブラザーズの曲。(11)ではカーターファミリーの曲をメドレーで3曲演奏(なぜか Red Wing も弾いている)・・・・・なんだか自分にも弾けそうなくらい素人くさいギター。(12)が一番メイベルの歌声に似ている・・・・

全体的な印象として、ヘレンがカーター・ファミリーの曲の中でも地味めの選曲をしているためか華やかさに欠けるし、ヘレンの歌唱力も素人っぽくてカーターファミリー関連のレコードとしてはいまひとつ・・・・という感じです。でも、カーター・ファミリー関連の音楽はどれをとっても素人っぽさがあって誰れにでも出来そうな親しみやすいところが魅力でもあるんですよね・・・・・

このレコードはどこか別のレーベルで出されたものだそうですが、アメリカ南部の草の根のブルーグラスやオールドタイム音楽のレコードを出し続けた Old Homestead 社(今でも在ります)が再発売したものです。Old Homestead社が所有レコードのCD化を進めた時にレコードはバーゲンセールの形で販売されたようで、僕はアメリカの中古レコード店のリストに載っていた中から超安値で買った1枚でした・・・・・今は Old Homestead 社からCDとして出ていると思います

The Carter Family (1)

米国盤 Harmony Records HS-11392 The Carter Family

(1)I Could't Care Less (2)That'll Be The Day (3)While The World Goes Whizzin' By (4)For Lovin' Me (5)I Walk The Line (6)These Boots Are Made For Walkin' (7)It'll Aggravate Your Soul (8)I'll Never Find Another You (9)Less On Me

カントリーやブルーグラス音楽の原典のひとつとしてカーター・ファミリー (A.P カーター、メイベル・カーター、サラ・カーターの3人による Original Carter Family については別の機会に採り上げたいと思います) の音楽は欠かせないものですが、ここに挙げたのは写真のようにメイベル・カーターが成長した3人の娘達と一緒に歌っている Mother Maybelle and The Carter Sisters としてのカーターファミリーのレコードです。

Maybelle Carter (1909~1978年 ヴァージニア州出身)

Helen Carter (1927~1998年)

June Carter (1929~2003年)

Anita Carter (1933~1999年)

という具合に今はもうみんな亡くなっているんですが、こうして4人揃っている写真を見ると若い頃はきっと華やかで楽しいステージを見せてくれたんだろうなあ・・・・・と思いますね。

このレコードは私が(オリジナル)カーターファミリーの音楽に興味があって色々聴いていた頃に(カントリーやブルーグラス音楽が好きな人達はほとんど同じような経験することなんでしょうが・・・)その後の Carter Family 関連の音楽ということで買ってみたものです。米Columbiaレコードの廉価レーベル Harmony Records から出ていて、実のところ生ギターやオートハープが出てくるオリジナルカーターファミリーと同じような音作りかな?・・・・・と期待して買ってみたのですが 全く違って4人のカントリー~フォークソング風のコーラスアルバムでした。 12弦と6弦の生ギター2本にウッドベースと控えめなドラムを中心(曲によってはピアノも入る)にしたアコーステイックな音作りです。

(1)I Could't Care Less はきれいなバラッド、(2)That'sll Be The Day はアップテンポ曲・・・・という具合に変化に富んだ構成で飽きないような工夫がされているみたいです。(3)While The World Goes Whizzin' By はミディアムテンポでピアノが入りコーラスが全く素晴らしい、(4)For Lovin' Me は軽快な曲で娘達のコーラスの合間に母親のメイベルがソロを歌う・・・・・という微笑ましいところがあります、(5)I Walk The Line は2女ジューン・カーターの夫でカントリー歌手ジョニー・キャッシュのヒット曲なのでひょっとしてキャッシュも加わっているかな・・・・と期待したんですが残念ながら参加なしでした。(7)It's Aggravate Your Soul (8)I'll Never Find Another You が何とも素晴らしいものでポコポコ鳴るバンジョーが4人のコーラスと不思議な調和を作り出しています。最後の(9)Less On Me も得もいわれないコーラスのよさです・・・・・12弦ギターの伴奏というのはそれだけで Folk Song 的な雰囲気になりますね。

簡単な解説を見ると・・・・・「(Original)カーターファミリーだけが Country Music を作り出したというわけではないですが 何年にも渡って活動した彼等の grass-roots style music は独特のサウンドに発展してきました。今日(original)カーターファミリーの音楽の影響はいたるところに及んでおります。この親娘4人で作ったアルバムはカーターファミリー独自の down-home style を残しながらも よりリズミックでドライブの効いた新しい現代的なスタイルを披露してくれるもので、最近のカントリースタンダード曲にフレッシュにアプローチしている姿が見られます 」・・・・・・と述べられています。結局 古臭いイメージが先行するカーターファミリーのサウンドも子供達の世代になると伝統を引き継ぎながらも現代的な要素を持った音楽になっているんですよ・・・・・ということを言いたかったのだと思います。 写真は前に母親のメイベルとヘレン、後ろにジューンとふっくらしたアニタです。 You tube なんかで3人娘が揃ったカーターファミリーの映像なんかを見ると涙が出ますョ

というわけで桜も散りかけた春のさわやかな朝にぴったりの ”本当にさわやかな ”カーターシスターズのコーラスを聴いたのでした。 今の時代にも通用するサウンドなんですが こうしたアルバムはCDにはなりにくいんでしょうね

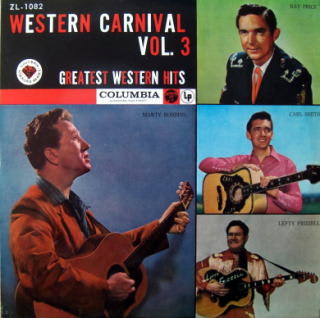

楽しいオムニバス アルバム (11)

日本盤 Columbia レコード ZL-1082 WESTERN CARNIVAL Vol. 3

(1)ヘイ・ジョー: 唄 カール・スミス (Hey Joe)

(2)ママとパパのワルツ: 唄 レフティ・フリッツエル (Mom And Dad's Waltz)

(3)いとしのジュデイ: 唄 マーティ・ロビンス (Judie)

(4)星をみつめないで: 唄 レイ・プライス (Don't Let The Stars Get In Your Eyes)

(5)お母さんの思い通りに: 唄 カール・スミス (Let Old Mother Nature Have Her Way)

(6)とにかく好きだ: 唄 レフティ・フリッツエル (I Love You A Thousand Ways)

(7)傷心をいだいて: 唄 マーティ・ロビンス (Then I Turned And Walked Slowly Away)

(8)アイル・ビイ・ゼア: 唄 レイ・プライス (I'll Be There)

4月から隔週の土曜日に博多で仕事しなくてはならなくなったのでほぼ週のうち6日間は福岡~鹿児島を往復しながらの忙しい毎日、まるで”Six Days On The Road (週に6日の旅男)”というカントリーソングみたいな生活・・・・・でも自分に合っている気がする。「月日は百代の過客にして往きこう年もまた旅人なり~」というのを昔学校で習って・・・・・いまよくわかる気がします。

4月4日土曜日午後から仕事の帰りに今の季節恒例になっている中古レコードセールス(天神の福岡ビル)に行ってみた。過去に何回か書いていますが ”Country のレコードはないもの"と思って 期待せずに行きました・・・・・収穫は2枚だけ、いづれも昔発売の日本盤で各1000円でしたがジャケット、内容、盤質ともとても良好で満足のいくものでした。ジャケットとレコード盤面にNHK放送局のラベルがはってあったので放送局が用済みで手放したものなんでしょう・・・・・1964(昭和39)年頃のもので僕は全く買えない見るだけの時代のもの。一サイズ小さな10インチLPが写真のものです・・・・・・敬意をはらって曲目等はレコードの表記のままにして 後ろに()で原題を載せました、解説は油井孝太郎さんが書いていらっしゃいます。 内容は往年のアメリカのColumbia Records が誇るカントリー歌手4人衆の代表曲を2曲づつ入れたもので1950年代のカントリーの匂いが横溢したものになっています・・・・・・・今の時代からすると音作りからして全く異なるものですが その素朴さがこたえられない感じです。

どの曲も今の時代から比べるとエレキギターもスティールギターもホンキートンクピアノ、フィドル(バイオリン)も弾き方が単純で複雑なテクニックは使っていないように聴こえますが Country Feeling は抜群ですよ・・・・・音もCDで聴く時よりも心なしか柔らかい感じです。 ジャケットがとても気に入って1週間くらいは壁に飾っておこう(smile)

古い時代のものですから安価なオムニバスCDに入っていることが多いので聴くことは比較的簡単だと思います、時には古きを訪ねて新しい発見を・・・・・というのもおすすめです。 写真は大きいのがマーティ・ロビンスで右上からレイ・プライス、カール・スミス、レフテイ・フリッツェルの順。 レイ・プライスとカール・スミスはまだ健在です。

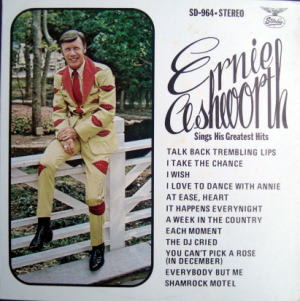

Ernie Ashworth (1)

米国盤 Gusto Records SD-964 Ernie Ashworth Sings His Greatest Hits

(1)Talk Back Trembling Lips (2)I Take The Chance (3)I Wish (4)Ilove To Dance With Annie (5)At Ease, Heart (6)It Happens Every Night (But Not At Our House) (7)A Week In The Country (8)Each Moment (Spent With You) (9)The D.J. Cried (10)You Can't Pick A Rose In December (11)Everybody But Me (12)Shamrock Motel

日本ではほとんど知られていませんが元 Grand Ole Opry のスター歌手だったアーニー・アシュワース(1928~2009年アラバマ州出身)が3月6日亡くなった・・・・・とアメリカのカントリー関係のホームページに載っていました。 僕は生前のアーネスト・タブ( 1914~1984年 テキサス州出身のカントリー歌手 ) がこの歌手のことを褒めていたのを何かの記事で読んだことがあったので1枚だけレコードを買ったことがありました・・・・・それがこのアルバムです。 Gusto Records は1960年代の Country & Western 、 Bluegrass Music の宝庫だった Starday Records を引き継いだレコード会社だったと思うのですが、なぜかそこから発売されたアーニーのレコード・・・おそらく往年のヒット曲を新しく録音し直したものなんでしょうね。

どこといって特徴がある人ではないようなんですが Hickory Records 時代の1963( 昭和38 )年に Country チャートでNo.1になった ”Talk Back Trembling Lips ” というヒット曲を放ってアメリカでは結構知られているカントリー歌手のようでした。

解説の一部を見ると・・・・・・・「 アーニー・アシュワースの温厚で誠実なスタイルはファンにとても愛されているものです。ナッシュヴィルに近いアラバマ州の小さな町 Huntsville に生まれ育った彼は小さい頃から Grand Ole Opry のファンだったといいます。 両親とも音楽一家だったのでアーニーも音楽に囲まれて成長しました。1950年代の早い時期にナッシュビル( テネシー州にある音楽産業の中心都市 )に移り住んでバンドを結成してナイトクラブ等で仕事をし、カントリーミュージックのテレビショウにも出演していたといいます。1960年に Deccaレコードと契約して出した ”Each Moment ” という曲が初めてヒットチャートの3位に入りました。 その後 Hickory レコードから出した ”Talk Back Trembling Lips ”という曲が大ヒットしてチャート1位となり一躍有名になったのです。このヒットで彼は Grand Ole Opry と契約 少年時代の夢がかなったのでした。1963年には Billboard and Cashbox から " Most Promising Country and Western Artist " に選ばれています・・・・・・・」 というのですが、目立った活動は1970年代までといってよさそうです。

Ernie Ashworth のカントリーは全体的に見てほぼ正調カントリーとみてよさそうです・・・・・・スティールギターやホンキートンクピアノを多用していて どちらかというとバラッドやミディアムアムテンポの曲に魅力があるといった印象です。このレコード1枚でほぼ彼のカントリーの世界を知ることが出来るようになっていますが (1)Talk Back Trembling Lips (5)At Ease, Heart (8)Each Moment ( Spent With You ) (9)The D.J. Cried (10)You Don't Pick A Rose In December なんかは本当にカントリーを聴いている・・・・・という気分にさせてくれるものです。 確か似た内容でベストCDが出ていると思いますが?? 地味で目立たないけれど本物のカントリー歌手だった人です

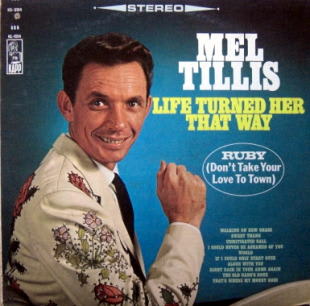

Mel Tillis (1)

米国盤 Kapp Records KS-3514 Life Turned Her That Way

(1)Life Turned Her That Way (2)If I Could Only Start Over (3)World ( What Have I Done) (4)Walking On New Grass (5)Ruby (Don't Take Your Love To Town) (6)Sweet Thang (7)I Could Never Be Ashamed Of You (8)Unmitigated Gall (9)Right Back In Your Arms Again (10)That's Where My Money Goes (11)The Old Gang's Gone (12)Alone With You

僕は一時期、といってもかなり昔になりますがメル・ティリス(1932年~現在 フロリダ州出身)のカントリーにとても興味を覚えて聴きこんだことがあります。かつてMCAゴールデン・カントリー・サウンド・シリーズと銘打った日本発売のレコード集15枚があって、その中にこの人のLP(MCA-5028)が1枚出ていました。沢山買えるわけがないので当時全く知らなかった Mel Tillis だけを買ってみたのでした。帯の ”正調カントリー・スタイルの人気歌手メル・ティリスのベスト・アルバム” という宣伝文句につられたのです。 1963(昭和38)年にボビー・ベアの歌でヒットした有名なカントリー曲「Detroit City」を作った人と知っていたのですが実際のメルの歌を聴いたのはそのLPレコードが初めてでした。その中に ”Life Turned Her That Way (恋の人生模様)” という静かな曲があってとても気に入って何度も何度も聴いたものです・・・・・・ある日中古レコード店に行った時に何とその曲をタイトルにしたレコードがあったのです、それがここに載せたLPで メル・ティリスが Kappレコード時代に出したものです。ジャケットの隅に穴を開けて廉価盤として売っていましたがこんなこともあるんだと嬉しくてまた何度も聴いたのでした。

解説に ”Life Turned Her That Way---came from the pen of Harlan Howard. We think this is one of Harlan's best efforts and Mel's superb rendition of this song is outstanding” とありました。名ソングライターのハーラン・ハワードの曲とメル・ティリスの名唱・・・・・僕はこの言葉に全く嘘偽りはないと確信できます・・・・・静かなカントリーピアノの伴奏で朗々と歌うメルのバラッド、カントリー曲にこんなにもピアノが合っている・・・・・というのにはなかなか出逢えないし、今でも Mel Tillis のベストソングだと思っています 。

作詞作曲の才能豊かなメルは当初は song writer としてのスタートの方が有名だったようで、多くのカントリー歌手がメルの曲をヒットさせています。彼の作る曲は解説によると true-to-life happening とか what really occurred とかに由来するものが多く、彼自身が歌う場合は大体においてスティールギターとフィドル(バイオリン)を多用した正調スタイルで 真にカントリーファンを満足させてくれる音作りが多い印象でした。

ただこのアルバムの12曲は非常にサウンド的にはバラエティに富んでいて、フィドルにスティールギター入りの正調カントリーは珍しくハンク・ウィリアムスの曲(7)I Could Never Be Ashamed Of You を歌っている他は(9)(12)で、(1)(11)はゆっくり目のバラッド、その他曲によってはテナーバンジョーやトランペット、ドーブローギター(ギターに共鳴板をつけてスティールギターのような音を出す楽器)が入ったりして軽快な曲もたくさんです。 特筆すべきは(2)If I Could Only Start Over という曲で バンジョーは入ってないけれどフィドル、ドーブロー、生ギター、スティールギターが大活躍する mountain song ないしは bluegrass フレイバーいっぱいの素敵な曲でボーカルのデュエットが何ともいい雰囲気を出しています・・・・・こんなのも出来るんだ と驚いた曲でした。

今は娘さんの Pam Tillis がカントリー歌手として活躍しているようですが、まだまだ父親の Mel Tillis にも頑張って歌い続けて欲しいと思っています。

メル・ティリスは2007(平成19)年に Country Music Hall Of Fame に選ばれています。

時々カントリーミュージックを聴くにはどんなのがいいですか・・・・と訊かれることがある。そんな時、正直いって僕はとても困ってしまう、長年カントリーを聴いてきても 今ではほとんど自分の感性に合っている曲を聴く傾向にあるからで・・・・・やはり現代アメリカのバリバリ進行形のカントリー歌手のものが一番いいんでしょうが、それでも初めから1人の歌手に限ったCDではなくてなるべく沢山の歌手が入っているオムニバスCDを聴くことを薦めています。

音楽の好みは人それぞれなので自分がいいと思う歌手が必ずしも他の人の好みに合うかは別問題だと思うのです、間口を広くとって その中から気に入った歌手を見つけてさらに深く知る・・・・というのが合理的だと思います。 とにかく、たくさん聴いて自分で好みの歌曲、歌手を探していくしかないんだと思います。その点でFMのカントリー番組のあるところはとてもよい環境にあるといえますね。 たった1人のアルバムを聴いただけでカントリーミュージックが好きになれない・・・・という残念なことにならないようにしなければ、と思います。 (写真は 福岡城)