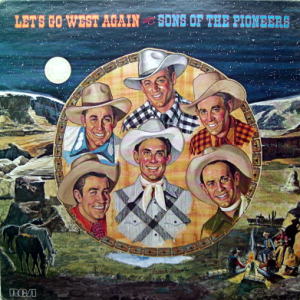

米国盤 RCA-Victor AYM1-4092 Let's Go West Again

(1)Rollin' Dust (2)Song Of The Wagonmaster (3)Let's Go West Again (4)Heart Break Hill (5)You Don't Know What Lonesome Is (6)The Searchers (Ride Away) (7)Cheyenne (8)The Restless Gun (9)High Ridin' Woman (10)This Ain't The Same Old Range

1981(昭和56)年に出されたLPレコード・・・・トップの Bob Nolan から時計回りに Tim Spencer、Lloyd Perryman、Ken Curtis、Hugh Farr、Karl Farr というメンバーのイラスト絵ジャケットが楽しい。僕は今でも時々パイオニアズのレコードを聴きます。このレコードの解説にパイオニアズのロマンチシズムがよく表現されていますので ちょっと長いですが補足を加えてそのまま訳して載せてみます・・・・・・

「 ”Let's Go West Again ” そして有名なサンズ・オブ・ザ・パイオニアズが歌う雄大なアメリカ西部の唄を聴いてみましょう。よ~く聴いて、西へ向かう Wagon Trail をイメージしてみましょう。岩だらけの地形に幌馬車の車輪の軋む音がきこえるでしょう! 一日の行程を終えて幌馬車隊が円陣を組んで夜のとばりがおりると 人気の無い草原にコヨーテの鳴き声が聞こえるでしょう? そうです、American West とはそんな処なのです・・・・冒険と興奮に満ち、また美しくロマンチックでもあります。幸いな事に、パイオニアズがこうした想いを唄にしてくれています。貴方も馬に飛び乗ってパイオニアズと一緒に夕日が沈む西部目指して行きましょう!

選曲は彼等の1947~57年の間の録音で 今までLPレコードに入っていなかった曲です。(1)Rollin' Dust と(2)Song Of The Wagonmaster は1950(昭和25)年のジョン・フォード監督作の西部劇 ”Wagon Master( 幌馬車 )” のためにパイオニアズが歌ったもので、映画には俳優のベン・ジョンソンとワード・ボンド が出ていました( 他にハリー・ケリーJrも )。 Ward Bond は後年テレビ西部劇 ”Wagon Train( 幌馬車隊 )” でも主演しています。 (3)”Let's Go West Again ” はカウボーイとは無縁の Irving Berlin が作曲してパイオニアズのケン・カーチスがきれいに歌っています。 ケンはテレビ西部劇 ”ガンスモーク( Gunsmoke )” に出ている本人ですよ。 (4)”Heart Break Hill ” は1951(昭和26)年録音の美しいラブソングです。1947(昭和22)年録音の(5)”You Don't Know What Lonesome Is ” は淋しい草原で牛追いをするカウボーイ達のことを歌ったもので ボブ・ノーランがリードを歌っています。 (6)”The Searchers ”はジョン・ウェイン主演で1956(昭和31)年製作のジョン・フォード監督の西部劇 ”捜索者 ” の主題歌。 (7)”Cheyenne ”と(8)”The Restless Gun ” はそれぞれ人気テレビ西部劇の主題歌で、ケン・カーチスの名唱です。 ”Cool Water ” や ”Tumbling Tumbleweeds ” を作った Bob Nolan の 曲が含まれないとパイオニアズのアルバムとしては不完全と言われるくらいなんですが、ここでも1957(昭和32)年録音の(10)”This Ain't The Same Old Range ” が入っています。

1980( 昭和55 )年10月13日夜パイオニアズは Country Music Hall Of Fame に選ばれました。これは1933( 昭和8 )年にグループ結成以来最高の栄誉でした。こうした smooth close western harmony を確立したザ・サンズ・オブ・ザ・パイオニアズこそ The King Of Western Music ということができるでしょう。

Bob Nolan、 Hugh Farr、 Karl Farr 、Tim Spencer、 Lloyd Perryman 、Pat Brady は皆んな ”Cowboy Heaven ” に行ってしまいました( 亡くなったという表現 )、 今は Dale Warren( 1953年以来のメンバー ) がグループのリーダーを務めて他のメンバー Roy Lanham、 Rusty Richards、 Luther Nellie、 Billy Liebert と活動しています( 1981年時点での話 )。

長年に渡って Western Music の楽しみを提供してくれた The Sons Of The Pioneers に感謝したいと思います。パイオニアズは美しい歌の数々とカウボーイのイメージで私達の人生を豊かにしてくれました。 ほら、幌馬車の車輪の軋む音と淋しげなコヨーテの泣き声がまだ聞こえるでしょ う?」・・・・・・と述べてあります。

こうしたロマンチシズムを現代からみて ”陳腐なもの ” と捉えるか否かは人それぞれで自由ですが、暖簾( のれん ) を引き継ぐような形で世代を越えて続くグループはパイオニアズをおいて他にはないのでは-と思います。

このレコードはどちらかといえば地味で目立った良さはないのですが、僕はただ1曲(4)”Heart Break Hill ” にすっかり魅了されてパイオニアズの素晴らしさを再認識させられたのでした。この曲は1951( 昭和26 )年録音で Lloyd Perryman, Tommy Doss, Ken Curtis のトリオコーラスと、ソロパートをトミー・ドスが歌うきれいなラブソングです・・・・・何という素晴らしさだろう、個人的にはパイオニアズのベスト10曲に入る名唱だと思っています。